土地城鎮(zhèn)化水平的研究與發(fā)展

申濟(jì)滔

【摘 要】城鎮(zhèn)化的質(zhì)量?jī)?nèi)涵可分作三部分詮釋,分別為人口城鎮(zhèn)化、空間城鎮(zhèn)化以及經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)化,以皖江城市群11座城市的城鎮(zhèn)化水平作為研究對(duì)象,對(duì)三個(gè)城鎮(zhèn)化子系統(tǒng)的發(fā)展水平進(jìn)行評(píng)價(jià),并對(duì)子系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)關(guān)系進(jìn)行研究。

【關(guān)鍵詞】城鎮(zhèn)化;人口城鎮(zhèn)化;空間城鎮(zhèn)化;經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)化

一、引言

在國(guó)家主體功能戰(zhàn)略布局中,沿長(zhǎng)江重點(diǎn)發(fā)展軸是未來我國(guó)城鎮(zhèn)建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域之一。安徽的皖江處于這一重點(diǎn)發(fā)展軸上,因此是安徽建設(shè)城市群的最佳區(qū)位,應(yīng)以此為城鎮(zhèn)化的重點(diǎn)布局。改革開放以來,皖江城市群獲得了一系列重大發(fā)展機(jī)遇,已成為安徽經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技、文化最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一,對(duì)安徽省城鎮(zhèn)化的貢獻(xiàn)非常大。歷史上安徽長(zhǎng)期是農(nóng)業(yè)大省、農(nóng)村人口大省,城鎮(zhèn)化率基數(shù)很低。近幾十年來雖然安徽城鎮(zhèn)化水平提高比較快,但與發(fā)達(dá)地區(qū)、全國(guó)平均水平和中部地區(qū)一些省份橫向相比,城鎮(zhèn)化水平不僅滯后,而且“半城鎮(zhèn)化”現(xiàn)象比較嚴(yán)重。2011年安徽城鎮(zhèn)常住人口城鎮(zhèn)化率為44.8%,而同期全國(guó)、江蘇、浙江、湖北、江西、湖南、河南和山西的城鎮(zhèn)化率分別為51.2%、61.9%、62.3%、51.3%、45.70%、45.1%、40.6%和49.68%,只有河南省城鎮(zhèn)化率低于安徽,安徽城鎮(zhèn)化率在中部地區(qū)倒數(shù)第二,也低于全國(guó)平均水平,更低于江浙地區(qū)。如果按戶籍人口計(jì)算城鎮(zhèn)化率,則2011年安徽戶籍人口城鎮(zhèn)化率僅為22.93%,只有常住人口城鎮(zhèn)化率的一半,意味著一半常年進(jìn)城打工的農(nóng)民“一腳在城里,一腳在城外”,甚至年老還要回到農(nóng)村,可稱之為“半城鎮(zhèn)化”。這一現(xiàn)狀表明,安徽加快新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程勢(shì)所必然,并且富有巨大潛力和廣闊空間。

二、上海城鎮(zhèn)化與房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的綜合測(cè)度

(一)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平指標(biāo)體系構(gòu)建與測(cè)度

傳統(tǒng)的城市化發(fā)展水平指標(biāo)是單一性的指標(biāo),一般即城市人口或者非農(nóng)業(yè)人口占人口總數(shù)的比重,僅僅反映出城市化發(fā)展成果的一個(gè)方面,而對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、生態(tài)等多方面的動(dòng)態(tài)變化有所忽略。復(fù)合型的城市化發(fā)展水平指標(biāo)通常由一級(jí)指標(biāo)與二級(jí)指標(biāo)共同構(gòu)成,例如建設(shè)部《城市規(guī)劃總體指標(biāo)體系》中將經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、社會(huì)人文指標(biāo)、資源指標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)作為一級(jí)指標(biāo),每個(gè)一級(jí)指標(biāo)下有多個(gè)二級(jí)指標(biāo),涉及城市化發(fā)展的各個(gè)方面。本文在已有的研究基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)域特征,根據(jù)全面性、可比性、可操作性等原則,從反映城市化不同側(cè)面的內(nèi)涵出發(fā),分別建立人口城鎮(zhèn)化、空間城鎮(zhèn)化以及經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)化相關(guān)指標(biāo)體系,如下表1所示:

為了消除量綱不同帶來的不利影響,首先對(duì)原始數(shù)據(jù)作標(biāo)準(zhǔn)化處理。本文采用功效函數(shù)的方法進(jìn)行無量綱化處理。

其中,Ui為各評(píng)價(jià)指標(biāo)的功效系數(shù),xi(i=1,2,3…n)為各指標(biāo)觀察值,ai為指標(biāo)的最大值,bi為最小值,abs表示絕對(duì)值。

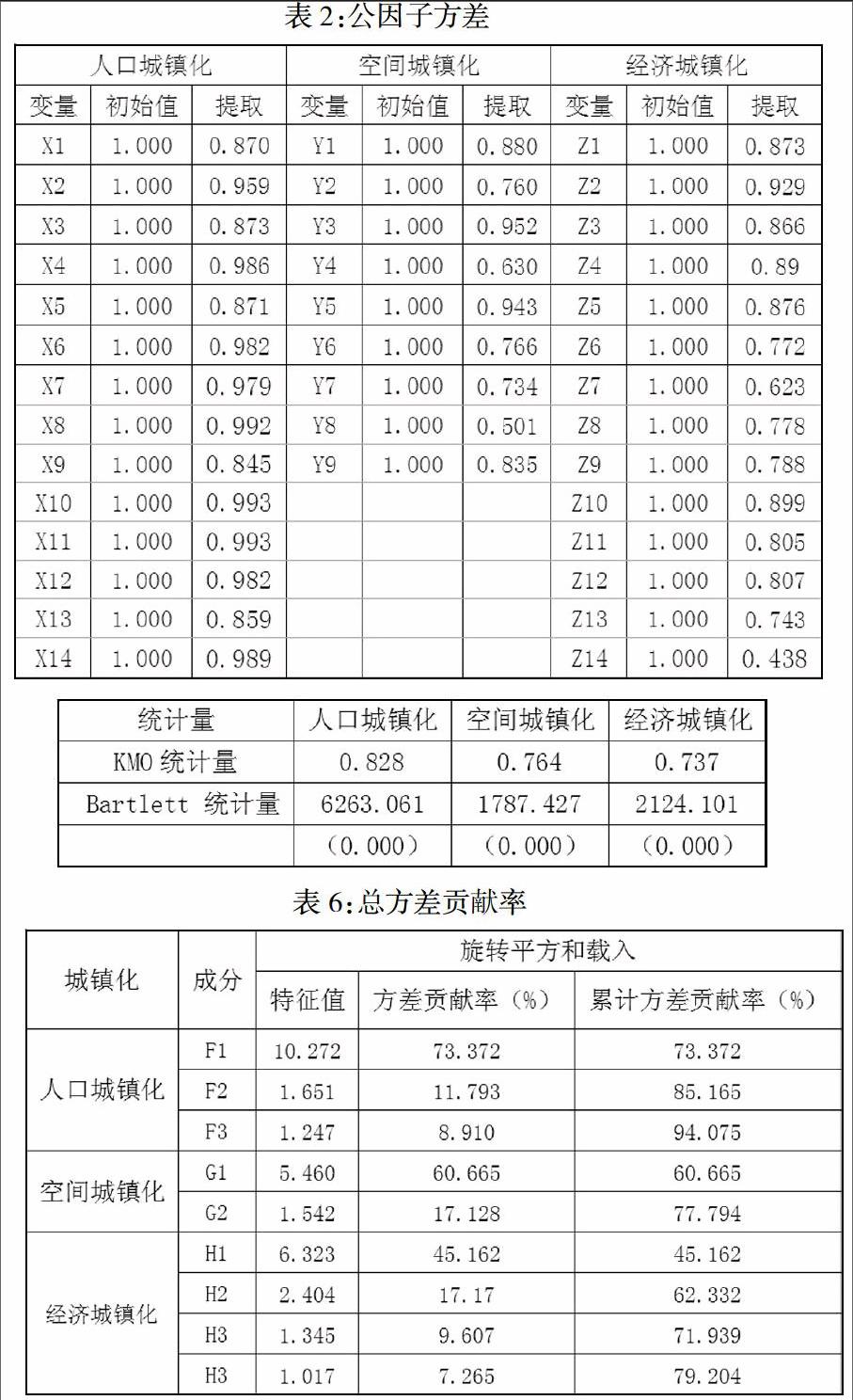

本文采用主成分分析方法分別對(duì)三大城鎮(zhèn)化進(jìn)行綜合水平測(cè)度,經(jīng)過處理發(fā)現(xiàn)人口城鎮(zhèn)化中14個(gè)原始變量的信息提取比例都較大,其中9個(gè)變量的信息提取比例在90%以上,其余的變量信息提取比例也都在85%以上。在空間城鎮(zhèn)化的9個(gè)指標(biāo)中,有2個(gè)變量的提取比例達(dá)到了90%以上,其余變量提取比例比較參差不齊,但整體來說還都是不錯(cuò)的。在經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)化的14個(gè)變量中,有1個(gè)變量的提取比例超過了90%,其余大多數(shù)的變量的提取比例是在80%至90%之間。說明以主成分分析方法提取的公因子對(duì)三個(gè)城鎮(zhèn)化指標(biāo)體系變量的解釋程度都較好,主成分分析是有效的(見表2)。

其余依次類推可以得出各主成分的原變量表示,從而最終得到各個(gè)主成分的得分。

本文再分別根據(jù)各主成分的方差貢獻(xiàn)率被占累計(jì)總方差貢獻(xiàn)率的比例,可以分別得到各個(gè)主成分的權(quán)重,W1、W2、W3。累計(jì)方差貢獻(xiàn)率的比例如表六。

可以觀察到,累計(jì)方差貢獻(xiàn)率均在70%以上 ,也就是說最終的綜合效益得分通過主成分可以解釋大部分的城鎮(zhèn)化發(fā)展水平的信息。

根據(jù)綜合評(píng)價(jià)公式,如人口城鎮(zhèn)化可以表示為:,可得出三大城鎮(zhèn)化水平綜合得分,并按照每個(gè)城鎮(zhèn)化同等地位的原則得出皖南城市群2000-2012年城鎮(zhèn)化綜合發(fā)展水平,可以發(fā)現(xiàn)2000-2012年皖南城市群11座城市城鎮(zhèn)化水平的演進(jìn),可以發(fā)現(xiàn)中部地區(qū)城鎮(zhèn)化水平呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì),其中,空間城鎮(zhèn)化水平相對(duì)來說較高于人口城鎮(zhèn)化水平及經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)化水平,說明在過去十幾年中,皖南各地在推動(dòng)城鎮(zhèn)化發(fā)展過程中注重了土地的城鎮(zhèn)化,卻忽視了人口及經(jīng)濟(jì)水平的城鎮(zhèn)化發(fā)展,表現(xiàn)出一種“攤大餅”現(xiàn)象。

三、政策建議

通過前文的實(shí)證研究分析,可知皖江城市地區(qū)11座城市人口、空間以及經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì),土地城鎮(zhèn)化在發(fā)展過程中逐漸超越人口城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)化。

但是,皖江各省市之城市群較長(zhǎng)三角、珠三角、京津唐等全國(guó)公認(rèn)已經(jīng)成型的城市群相比,實(shí)力過小,根本不可能支撐起經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,而且城市群建設(shè)各自為政的“諸侯”現(xiàn)象,已經(jīng)制約了各省及整個(gè)皖江地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。因此,本文根據(jù)實(shí)證分析,提出相關(guān)可行性建議,以期能夠推動(dòng)中部城鎮(zhèn)化進(jìn)程中各城鎮(zhèn)化內(nèi)部系統(tǒng)的持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,為皖江城市群崛起打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

加強(qiáng)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃工作。完善城鎮(zhèn)規(guī)劃的決策、實(shí)施和監(jiān)督機(jī)制。對(duì)已經(jīng)編制并獲得批準(zhǔn)的城鎮(zhèn)規(guī)劃。不能由領(lǐng)導(dǎo)人隨意改動(dòng)。針對(duì)近年來出現(xiàn)的問題。建議相關(guān)立法部門加緊立法和各項(xiàng)配套法規(guī)的建立和實(shí)施。充分發(fā)揮城鎮(zhèn)規(guī)劃在城鎮(zhèn)合理發(fā)展、建設(shè)和管理中的指導(dǎo)作用。引導(dǎo)農(nóng)民向城鎮(zhèn)集中、工業(yè)向園區(qū)集中、居民向住宅小區(qū)集中。抓好城鎮(zhèn)體系規(guī)劃編制工作,優(yōu)化城鎮(zhèn)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和布局.明確城鎮(zhèn)化發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展重點(diǎn)。嚴(yán)格城鎮(zhèn)規(guī)劃的審批管理,加強(qiáng)對(duì)規(guī)劃資質(zhì)單位工作的評(píng)估。城鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)要立足于當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源條件.將城鎮(zhèn)化發(fā)展與注重生態(tài)保護(hù)結(jié)合起來。

注釋:

i 《城市統(tǒng)計(jì)年鑒》未統(tǒng)計(jì)城鎮(zhèn)人口,本文采用非農(nóng)業(yè)人口占總?cè)丝诒戎靥娲?/p>

ii 已調(diào)整為以2000年為不變價(jià)的人均GDP

【參考文獻(xiàn)】

[1]劉厚蓮.人口城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)收入差距與居民消費(fèi)需求—基于省際面板數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J].人口與經(jīng)濟(jì).2013,(6):63-70.

[2]李鑫,王國(guó)梁,任鼎. 山西省人口城鎮(zhèn)化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)分析[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊.2009,(26):53-55.

[3]劉玉良.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)在人口城鎮(zhèn)化過程中的作用—基于面板數(shù)據(jù)的分析[J].社會(huì)科學(xué)輯刊.2007,(6):150-155.

[4]朱劍如,許學(xué)強(qiáng).現(xiàn)代城市地理學(xué)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1988,62-63.

[5]熊柴,高宏.人口城鎮(zhèn)化與空間城鎮(zhèn)化的不協(xié)調(diào)問題[J].財(cái)經(jīng)科學(xué).2012,(11):102-108.

[6]蔡衛(wèi)紅.福建省土地城鎮(zhèn)化快于人口城鎮(zhèn)化的現(xiàn)狀及成因分析[J].福建論壇.2013,(7):142-146.