消費者關于食品安全問題的認知及行為研究

——基于寧夏消費者的調查

何麗紅,王海斌,王宏亮,李 君,陳曉亞

(寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院,寧夏 銀川 750000)

1 研究背景及目的

隨著市場經濟的發展,食品安全問題日益凸顯,像三聚氰胺奶粉、瘦肉精、注水肉這樣的食品安全事件比比皆是,加上我們生活在信息發達,信息獲取渠道多樣化的時代,媒體的這種擴大效應進一步引起全社會對食品安全問題的關注。食品安全問題不僅是關系人民生命和健康的重大問題,也是影響市場競爭秩序和出口、制約經濟發展的重大問題,食品安全問題還影響到人們對經濟和社會安全的預期,從而降低社會福利。 消費者作為一個食品安全參與較大的群體,是國家和社會生產力的人力貯備,是解放和發展社會生產力的勞動者。他們對食品衛生和安全的認知不僅關系到自身的健康和智力發展,而且會對其服務的人群產生廣泛的影響。另外,較強的食品安全意識對減少食品安全事件的發生及危害有積極作用,有利于社會穩定與和諧社會的建設。

為了營造更好的食品安全環境,本次調查通過對寧夏消費者食品安全問題的認知及行為現狀的了解并提出相關建議,可以使消費者更好地了解食品安全知識,在維護自身合法權益的同時,為我國食品安全建設貢獻自己的力量。

2 食品安全概述

食品安全(Food safety)的定義是食品安全立法的重要基石,也是制定食品安全相關政策,提高食品安全監管績效的基礎性概念。

在相關研究食品安全的文獻中對食品安全代表性的定義是:食品在種植、養殖、加工、包裝、儲藏、運輸、銷售、餐飲消費等環節,不存在可能損害或威脅人體健康的有毒有害物質以導致消費者病亡或者危及消費者及其后代的隱患。特別需要強調的是,我國食品安全必須包括3個方面的內容,即食品質量、食品衛生、食品營養,三者之間既互相聯系又互不替代,缺一不可 。

國內外理論界對食品安全概念的界定的差異不僅在于對食品質量、食品營養、食品衛生三者的區別和聯系,以及其他物質特性的理解上,還在于經濟發展和科技水平、文化背景,甚至政治立場方面的復雜性。食品安全定義的分歧會導致食品安全立法,食品安全監管政策,食品安全水平的差異。

3 調查對象及方法

3.1 調查對象

在寧夏地區范圍內,將18~65歲不同年齡階段的人群作為調查對象。本次調查共發放100份問卷,回收100份,回收100.0%。有效問卷100 份,有效率達100.0%。其中男52人,女48人。

3.2 調查對象和方法

采用問卷調查的方式進行隨機調查。問卷自行設計,主要包括消費者對食品安全問題的關注情況、獲取食品安全信息的途徑、遇到食品安全問題會采取的手段,購買食品的習慣等有關食品安全的認知、態度和行為等。問卷由調查對象當場無記名填寫,統一收回,匯總后進行分析。

3.3 統計分析方法

對回收的問卷進行整理,采用Spss軟件進行錄入和統計學分析。

4 調查結果及分析

4.1 食品安全關注度分析—年齡

根據調查,有90%以上的人表示關注食品安全問題,男女消費者關注率存在微差異。46.7的消費者非常關注食品安全問題,而男性消費者只有13.6%;女性消費者中40.8%比較關注,男性消費者為56%;30.4%的男性消費者一般關注,而女性消費者12.5%的一般關注。男女消費者對食品安全問題的關注程度有較大差異。

4.2 食品安全關注度分析—性別

調查對象中,不關注食品安全問題的,50歲以上的居多, 24~50歲的次之。對食品安全問題的關注程度中“一般關注”在50歲以上年齡段內關注度較低,“非常關注”中各年齡段差異則較小。由此可見,年齡與食品安全問題的關注度有一定的關系(圖1)。

圖1 不同年齡消費者對食品安全關注度的分析

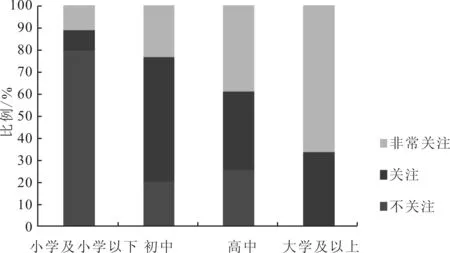

4.3 食品安全關注度分析—文化程度

小學及以下文化程度的消費者食品安全的不關注率較高,為66.7%;大學及以上的沒有不關注的;非常關注的消費者中關注程度最高的為大學及以上的文化程度的消費者為65.2%,其次是高中文化程度的,25.8%,初中文化程度的19.4%,小學及以下程度的為9.7%(圖2)。

由此可見,消費者對食品安全的關注程度與其文化程度相關,文化程度較高的,對食品安全程度的關注度也較高。

圖2 不同文化程度消費者對食品安全關注度分析

4.4 食品安全關注度分析—所在地

居于農村的消費者對食品安全的不關注率為16.7%,城鎮的為5.3%;城鎮的非常關注率為78.8%,農村的為38.8%。所以消費者所在地可能與其對食品安全問題的關注度有關,與農村消費者相比,城鎮消費者更為關注食品安全問題。

4.5 食品安全關注度分析—家庭經濟狀況

從調查結果得知,調查對象中,家庭經濟狀況貧窮的消費者對食品安全的不關注率為50.0%,溫飽的為11.0%,小康的為7%,相對富裕的消費者則非常關注食品安全問題,小康家庭次之。可以推測家庭經濟狀況與消費者對食品安全狀況的關注度有一定的相關關系。

4.6 是否了解《中華人民共和國食品安全法》

消費者對《中華人民共和國食品安全法》有不同程度的了解,其中知道該法律頒布的占42%,有點印象的占32%,而完全不了解該法律的占26%,這說明加強對民眾食品安全相關法律的教育和宣傳力度能夠更好的增加消費者對食品安全的認知和引導消費者的購買行為。

4.7 遇到食品安全問題的反應

從調查得知,當消費者遇到食品安全問題時,自認倒霉,停止使用和購買的居多,占62%,找商家退換的次之,為28%,投訴維權的和找媒體曝光的最少,分別占8%和2%。這說明消費者維權意識還有待提高。

4.8 食品安全信息獲取方式

通過調查顯示,人們了解食品安全信息的渠道主要途徑來源于媒體廣告,從媒體中獲取信息的比例占到了71%,從其它方面(如食品外包裝上的標簽信息等)了解食品安全信息的占17%,從親朋好友那里獲取信息的占9%,而從其它渠道如學校和醫生那里獲取信息的占的比例較小。由于媒體發布和食品外包裝上的標簽可能會存在虛假信息和不規范的現象,因此,建立統一的信息發布平臺將十分有助于消費者了解更多有關食品安全的信息。

4.9 購買食品所關注事項

通過調查,消費者在購買食品時,不論男女,生產日期、保質期和有效期被關注最多, 其次是價格,然后依次是生產加工廠家、食品的感觀和配料,但關注食品相關認證標志的比例甚小。以上結果說明,食品安全問題已逐漸成為消費者關注的問題之一,但仍缺乏食品安全的科學知識。

4.10 遇到的主要食品安全問題

從調查中發現消費者所遇到的安全問題主要涉及到未達到國家衛生標準的食品、假冒知名品牌、宣傳虛假或夸大、超過保質期仍在銷售的食品。可見,消費者購買不安全食品的比例較大, 這和他們部分人到小攤點等非正式銷售場所購買食品及缺乏相關安全知識等有關, 但更與整個社會不健全的食品安全體系有關。

5 對策和建議

關于提高消費者對食品安全的認知及行為水平的舉措,如建立統一權威的信息發布平臺等,這些都有利于構建消費者的信息網絡,消費者社會資本的構建可以使其選擇最優行為,消費者掌握相關知識的信息以維護自身合法權益,具體建議如下。

5.1 加大宣傳力度,提高消費者食品安全的認知水平

(1)政府組織活動。提高消費者食品安全認知水平,本著宣傳也是監管,監管需要宣傳的科學理念,積極利用多種方式開展食品安全宣傳,打造立體式的多方位宣傳格局,普及全民食品安全知識水平,引導消費者理性看待食品安全問題,形成人人參與的理念。

(2)發揮社會組織的作用。從社會工作的角度講,社會工作機構可以實施關于食品安全知識的宣傳項目設計和活動。整理系統的食品安全知識,作好教育宣傳進社區(學生公寓、教師宿舍區、居民小區等),營造良好的食品安全認知的氛圍, 做到時刻警醒。

(3)發揮媒體效應,科普與宣傳齊頭并進。調查結果顯示,71%的人獲取食品安全的信息渠道是媒體廣告(互聯網、電視、廣播、報紙等)。現在的媒體在傳播食品安全知識、曝光食品安全事件,提升公眾的食品安全認知中起到非常重要的作用。應充分利用此類宣傳形式,開辟食品安全宣傳專題板塊,以食品安全公益廣告和專家訪談節目等方式作為橋梁和紐帶,讓消費者了解相關的科普知識。

5.2 加強相關法制建設和教育,增強消費者食品安全的重視程度

食品安全教育包括包括科學的飲食習慣、食品常識、營養與健康的知識、惜食教育還有培養環保意識。食育教育不僅可以在成人中宣傳,也可以灌輸給小朋友,學校開展相應的必修課,教育孩子保持良好的飲食習慣,教小朋友日常中簡單的食品常識,食品安全也得從娃娃抓起。

5.3 建立統一、權威食品安全信息發布渠道并引導消費者的信息使用行為

政府應建立權威的食品安全信息發布平臺,可通過官方網絡等形式,實現食品安全信息共享,互相監督。

5.4 加強食品品牌宣傳,引導消費者購買行為

提高消費者對食品安全品牌的認識,企業不僅需要認識到發展食品品牌的重要性,政府也要引導消費者對于食品品牌的認識。我國國內的某些大型食品企業已經注意到,國內某食品企業就開放自己的工廠,讓消費者真實感受到企業的整個生產過程。

[1]蔡秀娟,鮑金勇,唐軍梅,等.廣州大學生食品安全認知情況調查與分析[J].學習月刊,2007(8):109~110.

[2]劉錄民,侯軍歧,景 為.食品安全概念的理論分析[J].西安電子科技大學學報(社會科學版),2008(4):53~59.

[3]蔣凌琳,李宇陽.浙江省消費者食品安全認知現狀及對飲食行為的影響[J].中國衛生政策研究,2012(2):59~63.

[4]徐曉新.中國食品安全:問題、成因、對策[J].農業經濟問題,2002(10):45~48.

[5]吳林海,徐玲玲.食品安全:風險感知和消費者行為——基于江蘇省消費者的調查分析[J].消費經濟,2009(2):42~44.

[6]林 勇,平 瑛,李玉峰.我國消費者食品安全認知調查與行為分析[J].江蘇農業科學,2013(12):299~302.

[7]程鳳菊.德州市農村消費者對食品安全問題的認知及影響因素[C]∥中國農業大學.海峽兩岸農業學術研討論文集.北京:中國農業大學,2010:3.

[8]陳 璐.基于食品安全認知的消費者食品消費行為研究[D].長沙:湖南農業大學,2012.

[9]黃 恩,陳慧玲,程紅莉,等.食品安全政府監管規制差異的中美對比研究[J].中南民族大學學報(自然科學版),2015(4):142~147.