當小學語文板書遇上多媒體

張琳玲

摘 要:板書能折射出教師鉆研教材、構思教學的過程,是課堂教學中傳遞信息的重要載體,但隨著多媒體技術的發展,課堂中教師逐漸忽視了板書的重要作用,甚至出現了課堂“零板書”的情況。為了推動板書研究的發展,豐富板書的研究資料,精心設計小學語文板書形成案例,探討小學語文板書重新煥發光彩、發揮作用的一些方法。

關鍵詞:小學語文;板書;多媒體

當今社會已來到了“微時代”,信息不僅短小精煉、傳播速度快且更具沖擊力和震撼力。小學語文教學也步入了信息化的軌道,微課成為教學和學習的熱門新名詞。教師精心設計多媒體課件,圖片、文字、音頻、視頻、動畫等手段千變萬化。多媒體的直觀性、快捷性大大提高了教學效率,傳統的語文板書是否會被“屏幕化”呢?筆者認為比起聲光電的效應,傳統板書仍有無可取代的優點,如,生成性強,能保留提醒展示的全過程,隨擦隨改。但為了適應“微”時代的要求,提高小學語文板書的生長力,必須克服隨意化、單一性,使板書更具黏度和實效性。

一、抓核心詞句見微知著

小學語文板書不但要成為反映課文內容的鏡子,更要成為課文的放大鏡。板書設計必須嚴格為教學目標服務,抓教材的核心詞句進行提煉,如,能體現課文知識脈絡的順序和文章的層次段落、體現中心思想的重點詞語等;隨著授課逐步呈現形成完整的綱領,既梳理全文,突出重難點,又富有啟發性。

如,人教版小學語文四年級下冊《桂林山水》一課的板書設計:

該板書的形象性深刻地植入讀者心中,同時它抓住漓江水的特點“靜”“清”“綠”和桂林的山“奇”“秀”“險”的特點出示,大膽地采用了“以詞帶段”的方法,在靜態的教材與學生的動態認知之間架起一座橋梁。崔巒老師曾在《“學習語言文字運用”暨小學語文單元整體教學實施論壇》的講話中提到“要在閱讀教學中培養學生用比較準確的語言概括課文的內容”“要結合文字的表達來領悟文章的寫法”。這一板書不但體現了閱讀教學的這一理念,而且也在無形中滲透著文章排比式的章法。板書與課文的核心詞結合得天衣無縫,有利于突出感知對象,使學生易于接收信息,把無意注意轉化為有意記憶,板書中的線條勾畫成山水的形態也使課文內容更具體化,學生看著這樣的板書能較容易地回憶起課文內容,教學效果突出。

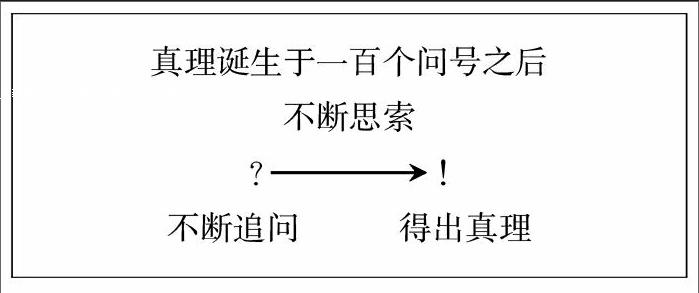

又如,人教版小學語文六年級下冊《真理誕生于一百個問號之后》的板書設計:

該板書設計簡潔凝練,特色在于把課文的中心論點提煉為“?”“→”和“!”,教師引導學生在學習過程中體會這兩個符號的含義:只有不斷追問,經過不斷探索,才能把“?”拉直,變成“!”,得到真理。正所謂“牽一發而動全身”,而該板書則是“發一問而引全篇”,完成板書的過程也實現了教學重難點的突破,還恰當地揭示了作者的寫作意圖。板書設計不但是教學的“微型教案”,還應該成為為學生指點“學路”的一扇窗。教師可以進一步引導學生體會透過這個感嘆號,還能感受到什么?如,科學家們的驚喜、興奮、激動、驕傲、自豪以及給世人的震撼……是啊,一個“!”凝結了多少難以名狀的情感啊!不放過一個關鍵的詞語,甚至是一個標點符號,體會文章表情達意的作用,讓板書長時間地為學生傳遞整堂課的信息。

二、文體視角與審美視角的聯動

有研究表明,人所獲得的全部信息中83%來自視覺,因此,要想利用板書激發學生的學習興趣,必須充分利用板書、板畫擴大和鞏固感知量。“形神皆美”是板書設計中追求的目標之一,因為嚴謹美觀的板書不但能提高教學效率,還能使學生受到美學熏陶。在板書設計中,我們不妨在把握文體學習的基礎上強化美學元素,使語文課堂更加靈動。

如,人教版小學語文五年級下冊《清平樂 村居》

這一板書圖文并茂,色彩豐富。學生自讀詞文后教師出示小練筆“這兒有 ,這兒有 ,這兒有 ,這兒還有 ,我深深地陶醉了,呆呆地站在哪兒,久久不愿離去……”在學生反饋練筆的時候,師相機用黃色板畫茅草屋。以詩教詩“你的這一句使老師想起一句池塘生春草”。再綠色板畫青草。繼續引導“綠意蕩漾中我們仿佛還能聽到溪水——潺潺流過溪上,嘩嘩流過溪東,叮咚流過溪頭,這真應了那一句:溪水人家繞!用藍色勾畫溪流。最后小結“詩中有畫,畫中有詩”。形象的圖文式板書吸引了學生的注意力,潛隱在文言文中的文學知識和韻味走向心理意義。正如朱光潛所說:“美是客觀方面的某些實物、興致和形狀適合主觀方面意識形態,可以交融在一起而成為一個完整現象的那種特質。”板書的藝術性不僅在于準確性、凝練性,還在于構圖美、字體美、色彩搭配。

再比如,人教版小學語文四年級下冊《魚游到了紙上》一課的板書:

板書巧妙地設計成一條金魚的形狀,并且抓住重點“魚游到紙上”和“魚游到心里”之間的關系,激發學生的探究興趣,讓學生帶著問題自讀課文,整體感知。又以“忘我”一詞為教學的突破口,讓學生在學文過程中去體會怎樣叫“忘我”,邊讀書邊批注,落實與文本的對話,從文中找出“忘記時間,忘記自己,忘了吃飯,忘了回家”進行交流。文章的作者通過觀察聾啞青年的一舉一動把人物寫“活”了,而對“忘我”的解讀恰好表現了這位青年“一絲不茍”“認真勤奮”的可貴品質。教師再把握時機,因勢利導,教育學生學習聾啞青年,做生活的有心人,用心觀察,認真發現,注意積累,那么身邊的事物也會給我們帶來無盡的智慧。板書的作用不僅停留在一篇課文的教學中,還能對學生的美育和德育起到潛移默化的作用。

三、在板書中翻轉“教”與“學”

教學是一門“教”與“學”的雙邊藝術。傳統的板書往往是教師一人包辦,學生在獲取信息中處于被動狀態,為了讓學生積極投入課堂,教師應鼓勵和引導學生參與到板書的設計中。這樣既可以轉變教學方式,體現以學生為主體的原則,又能使學生在活動中提高語文素養。例如,人教版小學語文五年級下冊《慈母情深》的板書設計:

教師一詠三嘆地引導學生朗讀課題《慈母情深》,并一遍遍地叩問學生的心扉:慈母情深深幾許?最后把母愛畫作一道道深深淺淺的波浪,那正是因為:慈母情深深似海啊!教師在音樂中深情地誦讀冰心的《紙船——寄母親》并引導:冰心把對母親的思念寄托在一枚小小的紙船上,希望紙船能漂到母親的身邊,漂到母親的心里,這是何等的深情。讓我們也在紙船上寫下自己對母親的話吧。在飽滿的情境中學生文思泉涌,教師邀請學生朗讀完成的練筆并張貼在黑板上,還激情地引導全體學生:讓我們也學冰心老人,把載著我們心聲的紙船送入這片愛的海洋吧。不久一枚枚色彩繽紛的紙船出現在了黑板上,感恩的心,后悔的話,贊美之情全都化作一行行稚嫩的文字,此時無聲卻勝有聲。好的板書猶如一潭活水,一點一滴匯聚而成,從內容到情感不斷向前流淌,全課在愛的氛圍中不斷升華。

小學生具有強烈的好奇心,因此,在探究問題的過程中勢必會激發出不少思維的火花,大膽地讓學生參與板書易于形成樂于閱讀的課堂環境。如,人教版小學語文四年級下冊《蝙蝠和雷達》一課的板書設計:

出示蝙蝠、障礙物、超聲波圖卡,讓學生根據課文內容擺一擺,然后說一說蝙蝠夜間飛行的秘密。教師不急于告訴學生答案,為學生創設廣闊的發展空間,開發動態性資源,讓學生覺得課堂充滿了趣味和挑戰,通過動手操作和演示,給予學生無限的成就感。在學習完這部分后又將方法遷移到自主探究雷達的工作原理上,達到舉一反三的教學效果,蝙蝠和雷達的內在聯系也一目了然。最終的板書不僅是教師精心構思的成果展示,而且也是學生在課堂上認真思考、集體交流、不斷修改而生成的智慧結晶。學生在自主地閱讀課文中體會邏輯順序,在自由地嘗試中體會成功的快樂,這一切都推動了教學環節。

四、學習共同體提升板書溫度

著名教育家佐藤學提出:所謂“學習”是同客觀世界對話、同他人對話、同自我對話三位一體的活動。學生通過同他人的合作,能產生多樣的思想碰撞,實現同客體(教材)的新的相遇與對話,從而產生并雕琢自己的思想。在板書設計中也可以嘗試讓學生基于同他人合作的“沖刺與挑戰的學習”。如,《長城》一課的板書設計:

教師出示課文第二自然段,由學生小組合作完成學習任務:根據課文內容勾畫長城示意圖,說一說作者觀察的順序和長城的特點。學習組內分:構圖員、代表發言員、討論者。有的學生把自己去長城旅游的經驗用到了其中,有的學生通過觀察課文插圖提出想法,還有的學生發揮美術特長手繪圖示,學生之間交流分享學習經驗和資源,思維互相影響。最后分享學習成果形成板書,不但喚醒了學生的學習興趣,大大提高了教學效率,優化了課堂結構,而且實現了板書設計的科學性和藝術性。

板書是課堂教學傳遞信息的重要載體,是師生產生交流最簡易的渠道,精妙的板書不但濃縮了整個教學思路和學習內容,還起到了“穿針引線”的作用,當一堂課結束后,板書內容仍赫然在目,它的總結性、靈活性是其他媒體很難復制的,教師在書寫板書時的示范性作用也是無法取代的。在板書設計中如果能融入更多先進的教學理念,大膽嘗試多種靈活的方式,那么板書定會是課堂活泉中一股鮮活的力量。板書與多媒體各自發揮著重要作用,但卻都為了一個共同的教學目標服務,兩者應有機融合,發揮更大的教學效果。

參考文獻:

[1]江忠波.淺談小學語文板書設計及應用[J].學園,2012(2).

[2]李文豪.關于小學語文板書設計的思考[J].教育科學,2012(1).