川南民族地區(qū)融入長江經(jīng)濟帶建設(shè)研究

劉利

摘 要川南民族地區(qū)作為長江流域上游的一個重要經(jīng)濟區(qū),其經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r一直深受國家重視,長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略的提出更是為川南民族地區(qū)的發(fā)展提供了難得的機遇。通過剖析川南民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀,結(jié)合SWOT分析模型認(rèn)清其存在的優(yōu)勢、劣勢、機遇和挑戰(zhàn),以此為進一步提高川南民族地區(qū)融入長江經(jīng)濟帶建設(shè)的效率效果提供戰(zhàn)略建議和策略參考,從而促進發(fā)展川南民族地區(qū)經(jīng)濟,促進民族團結(jié)和繁榮。

關(guān)鍵詞川南民族地區(qū);長江經(jīng)濟帶建設(shè);SWOT分析

[中圖分類號]F127.71 [文獻標(biāo)識碼] A [文章編號]1673-0461(2017)02-0061-05

一、引 言

中科院地理所等機構(gòu)早在20世紀(jì)80年代就提出了關(guān)于長江流域經(jīng)濟合作的相關(guān)理論;1992 年 6 月,國務(wù)院召開長江三角洲及長江沿江地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃座談會,提出發(fā)展長江三角洲及長江沿江地區(qū)經(jīng)濟戰(zhàn)略構(gòu)想。發(fā)展長江流域經(jīng)濟被作為國家戰(zhàn)略思想提出;此后,國家有關(guān)部門及長江沿岸省市又多次提出長江流域的經(jīng)濟合作。總體來看,這些戰(zhàn)略的實施并不理想、也不連貫,經(jīng)濟合作不成功。

2014年9月12 日,國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于依托黃金水道推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2014〕39 號),指出:建設(shè)長江經(jīng)濟帶“有利于優(yōu)化沿江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化布局”,“有利于保護長江生態(tài)環(huán)境”,“有利于挖掘中上游廣闊腹地蘊含的巨大內(nèi)需潛力”,“有利于形成上中下游優(yōu)勢互補協(xié)作互動格局”,“有利于建設(shè)陸海雙向?qū)ν忾_放新走廊”。長江經(jīng)濟帶的建設(shè)作為我國區(qū)域發(fā)展的一個重大戰(zhàn)略,再次掀起了研究熱潮。四川地區(qū)作為長江經(jīng)濟帶流域的大省和長江經(jīng)濟帶的一個經(jīng)濟增長極,其發(fā)展程度對整個長江流域的發(fā)展起著聯(lián)動以及帶動的作用。并且,四川又是一個多民族地區(qū),“在新的歷史發(fā)展時期,不讓一個少數(shù)民族同胞掉隊”,這又是黨中央的莊嚴(yán)承諾。中央民族工作會議明確提出“加快民族地區(qū)發(fā)展,要發(fā)揮好中央、發(fā)達地區(qū)及民族地區(qū)的三個積極性”。川南地區(qū)作為四川一個民族聚居區(qū),其融入長江經(jīng)帶發(fā)展,“有利于形成川南民族地區(qū)與發(fā)達地區(qū)的優(yōu)勢互補、協(xié)作互動格局,縮小東中西部地區(qū)發(fā)展差距”,“有利于促進川南民族地區(qū)的生態(tài)文明建設(shè)”,有利于“挖掘川南民族地區(qū)(主要指涼山彝族自治州、攀枝花市、宜賓市、瀘州市以及各自下屬區(qū)縣中的民族聚居區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn))蘊含的巨大內(nèi)需潛力,促進經(jīng)濟增長”。而隨著“兩帶一路”被寫入《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》,長江經(jīng)濟帶建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略,加之長江流域的交通一體化、市場一體化的加速發(fā)展,均為川南民族地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展帶來了重大機遇。在這一宏觀背景下,川南少數(shù)民族地區(qū)如何抓住這一難得機遇來促進自身社會經(jīng)濟建設(shè)已成為社會各界熱議的話題。本文旨在對川南民族地區(qū)實際情況進行SWOT分析,全面分析其在融入長江經(jīng)濟帶建設(shè)過程中的優(yōu)劣、機遇以及挑戰(zhàn),在此基礎(chǔ)上對其明確地進行戰(zhàn)略選擇并提出切實可行的措施建議,從而為川南民族地區(qū)融入長江經(jīng)濟帶建設(shè)提供有效的切入點。

二、川南民族地區(qū)融入長江經(jīng)濟建設(shè)帶建設(shè)的SWOT分析

(一)優(yōu)勢分析

從區(qū)位來看,川南民族地區(qū)地處四川南部,上接成渝經(jīng)濟圈,下接昆明貴陽經(jīng)濟圈,是溝通西南三省一市的重要節(jié)點。同時,這些民族地區(qū)具有自身的比較優(yōu)勢,如自然資源、人文資源以及政策優(yōu)勢等。具體而言主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

1.自然資源儲量豐富

作為川南少數(shù)民族地區(qū)的代表攀枝花市,其得天獨厚的礦產(chǎn)資源富甲天下被譽為“富甲天下的聚寶盆”。現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦種76種,已探明儲量得到開發(fā)利用的45種。探明的鈦資源占世界第一位,釩資源占全國第一位、世界第三位。擁有全國98%的鈧和1/3的鈷、鉻、鎳資源。水能資源可開發(fā)量達410.1萬千瓦,每平方千米占有年均發(fā)電量365.19萬千瓦小時,為全國的17.7倍。同時其還具有豐富的光熱、風(fēng)力等清潔能源。涼山州地處中國著名的攀西裂谷成礦帶,礦產(chǎn)資源富集,主要礦種中黑色、有色金屬和稀土有較大規(guī)模儲量,居全省首位。宜賓市具有儲量巨大的漫灘砂、礫石以及蘊藏量豐富的天然氣、石油和石灰石。同時,宜賓也具有豐富水力資源和植被資源。

2.旅游開發(fā)潛力大

川南少數(shù)民族地區(qū)地處亞歐板塊與印度洋板塊交界處,地勢起伏較大,地形差異明顯加之適宜的亞熱帶季風(fēng)氣候,擁有獨特的地質(zhì)地貌條件。這些造就了川南地區(qū)壯麗的高山峽谷、激流瀑布、綠草茂林等自然景觀,例如瀘州方山、洞窩以及宜賓的蜀南竹海、川滇邊境的瀘沽湖等知名的旅游勝地。另外,瀘州、宜賓地區(qū)均為中國優(yōu)秀旅游城市和中國歷史文化名城。

3.勞動力成本低廉

據(jù)第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示,四川省人口總數(shù)8 041.82萬人,位列全國第四,其中15~64歲人口數(shù)為5 796.62萬人,占比72.08%。充足的勞動力人口給川南地區(qū)的社會經(jīng)濟建設(shè)帶來了人口福利,大大的降低了勞動力密集型企業(yè)的運營成本。

4.國家政策優(yōu)勢

國家高度重視民族地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展,對少數(shù)民族地區(qū)進行全方位多渠道的政策支持。四川省政協(xié)十一屆三次會議上,民革四川省委提出的《在我省少數(shù)民族地區(qū)實施精準(zhǔn)扶貧工程的幾點建議》被列為重點提案,大大促進了四川省在民族地區(qū)的扶貧工作進程,有利于確保對川南民族地區(qū)的精準(zhǔn)扶貧落到實處。另外,四川民族地區(qū)同時受國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略、川南經(jīng)濟一體化戰(zhàn)略性政策的支持。同時,在金融、稅收、商業(yè)貿(mào)易以及開展經(jīng)濟合作方面都具有特殊優(yōu)惠政策,未來發(fā)展的空間和潛力具有相對優(yōu)勢。

(二)劣勢分析

1.區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施落后

川南民族地區(qū)自然地理位置偏遠,地勢起伏較大,交通設(shè)施建設(shè)難度大、成本高。而完善的基礎(chǔ)設(shè)施是促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)。川南大部分少數(shù)民族地區(qū)城鎮(zhèn)化水平較低,城市功能薄弱,公共服務(wù)水平較低,基礎(chǔ)設(shè)施亟待完善。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一,經(jīng)濟發(fā)展風(fēng)險較大

川南少數(shù)民族地區(qū)中的涼山州地區(qū)受其地形、氣候等因素的影響,主要支柱產(chǎn)業(yè)為農(nóng)業(yè),而二三產(chǎn)業(yè)均比較薄弱。攀枝花地區(qū)過度依賴第二產(chǎn)業(yè)。而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)過于單一將大大增加經(jīng)濟發(fā)展的風(fēng)險。

3.生態(tài)環(huán)境惡化嚴(yán)重

川南民族地區(qū)大部分屬于長江流域的源頭區(qū),生態(tài)結(jié)構(gòu)豐富、穩(wěn)定。但近年來由于在經(jīng)濟發(fā)展過程中的掠奪式開發(fā),導(dǎo)致部分地區(qū)生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞。另外,一些地區(qū)還出現(xiàn)了許多高耗能、高污染、低質(zhì)量、低效益的粗放型企業(yè),帶來了嚴(yán)重的資源浪費和環(huán)境污染問題。

4.科教文衛(wèi)資源缺乏,人才資源“入不敷出”

川南少數(shù)民族地區(qū)優(yōu)質(zhì)教育資源缺乏、科教文衛(wèi)發(fā)展有限。當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平滯后,導(dǎo)致外出求學(xué)的知識分子回流意愿低,優(yōu)秀人才數(shù)流失大于流入,最終使得川南地區(qū)人才素質(zhì)普遍較低,嚴(yán)重地抑制了當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟的發(fā)展,從而導(dǎo)致惡性循環(huán)。

(三)機遇分析

1.建設(shè)戰(zhàn)略支撐機遇

長江經(jīng)濟帶建設(shè)戰(zhàn)略與沿海經(jīng)濟帶建設(shè)戰(zhàn)略相比更加能夠牽引內(nèi)陸地區(qū)社會經(jīng)濟的快速發(fā)展。長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略所帶來的長江流域交通一體化、市場一體化給川南少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展帶來了眾多機遇。

2.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)型升級機遇

“國家‘一帶一路和長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略中,四川經(jīng)濟區(qū)起著舉足輕重的作用。”在如今中國經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)背景下,四川的經(jīng)濟增長具有后發(fā)優(yōu)勢,其GDP“總量”和“增速”均居全國前列。整體的發(fā)展有利于帶動部分同樣得到發(fā)展,在整個四川省處于迅猛發(fā)展的趨勢下,川南民族地區(qū)可以切實抓住機遇,順勢而上,充分挖掘自身經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3.旅游品牌開發(fā)機遇

四川旅游資源開發(fā)力度加大,旅游品牌逐漸打響。近年來,四川省旅游投資持續(xù)活躍,投資規(guī)模穩(wěn)步增長,直接推動了四川旅游經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展。旅游業(yè)已成為四川最具活力的經(jīng)濟增長點之一。

4.國家新型城鎮(zhèn)化建設(shè)機遇

“長江經(jīng)濟帶是我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化重要實施區(qū)域。”川南民族地區(qū)城鎮(zhèn)化率較低,城鎮(zhèn)化空間巨大。

(四)挑戰(zhàn)分析

1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的挑戰(zhàn)

部分川南民族地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)極不合理,如攀枝花市、涼山州等地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)過于龐大,盡管其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已取得一定成效,但仍存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不盡合理、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級緩慢等問題。

2.經(jīng)濟發(fā)展帶來的生態(tài)環(huán)境破壞的挑戰(zhàn)

川南地區(qū)如今仍處于工業(yè)化中期的前半期,大力發(fā)展制造業(yè)推進工業(yè)化,努力實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是川南少數(shù)民族地區(qū)未來發(fā)展的主要目標(biāo)。但是工業(yè)化發(fā)展勢必會帶來一系列的環(huán)境問題,如資源浪費、生態(tài)污染等。如何權(quán)衡生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟發(fā)展之間的關(guān)系,推進低碳產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè),在保護環(huán)境的前提下促進經(jīng)濟發(fā)展,將是川南民族地區(qū)面臨的重大挑戰(zhàn)。

3.不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡的挑戰(zhàn)

川南地區(qū)地理區(qū)位、資源分布、工業(yè)化程度等差異明顯,即使同樣作為民族地區(qū),也難免導(dǎo)致不同地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展不平衡的現(xiàn)象產(chǎn)生。根據(jù)2015年四川各市GDP數(shù)據(jù)顯示,宜賓地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r較好,GDP總量在1 500億元以上,瀘州、涼山州居其次。攀枝花地區(qū)較為落后,GDP總量不足1 000億元。不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展不平衡同樣也會制約相互之間的經(jīng)濟往來合作,如何協(xié)調(diào)各區(qū)域之間的資源分配、統(tǒng)籌平衡發(fā)展也是川南地區(qū)面臨的挑戰(zhàn)。

4.基礎(chǔ)設(shè)施承載能力跟不上經(jīng)濟發(fā)展速度的挑戰(zhàn)

隨著川南地區(qū)旅游業(yè)、工業(yè)、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的發(fā)展程度進一步加深,“對于交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)的要求日漸提高”。而基礎(chǔ)建設(shè)不配套與日益加快的經(jīng)濟發(fā)展之間的矛盾將嚴(yán)重制約和阻礙川南民族地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。正確處理這一矛盾將成為今后發(fā)展過程中的重中之重。

三、川南民族地區(qū)融入長江經(jīng)濟帶的戰(zhàn)略選擇

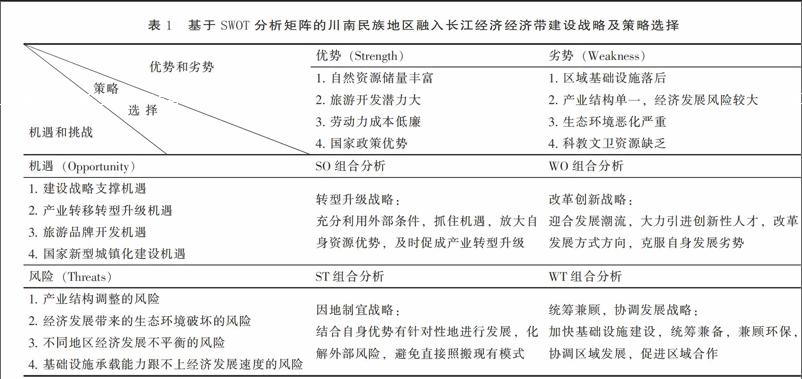

綜上所述,川南民族地區(qū)在融入長江經(jīng)濟帶建設(shè)的過程中既存在優(yōu)勢和機遇,也面臨著劣勢與挑戰(zhàn)。在SWOT矩陣中,利用優(yōu)勢—機會(SO)組合、劣勢—機會(WO)組合、優(yōu)勢—威脅(ST)組合以及劣勢—危險(WT)組合策略進行分析,可得出不同組合下應(yīng)采取的發(fā)展策略選項(見表1)。

(一)合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),防止產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一

川南民族地區(qū)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化起步晚、程度低,在初期發(fā)展過程中難免出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象。就全國來說,國家統(tǒng)計局(2015)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明我國少數(shù)民族地區(qū)的經(jīng)濟增長下滑明顯,個別地區(qū)甚至出現(xiàn)“斷崖式”回落現(xiàn)象。出現(xiàn)這些現(xiàn)象的地區(qū)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)都普遍存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一,或者過度依賴當(dāng)?shù)刈匀毁Y源、某項支柱產(chǎn)業(yè)支撐經(jīng)濟發(fā)展。而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的單一勢必增大發(fā)展風(fēng)險,在其支柱產(chǎn)業(yè)受挫時,對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的負(fù)面影響立竿見影。為了規(guī)避發(fā)展風(fēng)險,川南少數(shù)民族地區(qū)勢必要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,努力實現(xiàn)由粗放型向集約型經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變、由單純追求GDP快速增長向注重自然、社會、經(jīng)濟和諧一體化發(fā)展轉(zhuǎn)變。針對一些工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、城鎮(zhèn)化程度較低、經(jīng)濟總量低但生態(tài)資源優(yōu)勢明顯的地區(qū),應(yīng)大力引導(dǎo)其第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而類似宜賓、瀘州等市的少數(shù)民族地區(qū),應(yīng)采取創(chuàng)新融合的方式將各少數(shù)民族文化融入到當(dāng)?shù)刂еa(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)中,打造“產(chǎn)業(yè)+民族”旅游品牌,推動三大產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

(二)發(fā)揮好特殊政策戰(zhàn)略優(yōu)勢

民族地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展一直深受國家扶持,并給予民族地區(qū)許多優(yōu)惠政策。川南民族地區(qū)應(yīng)該充分有效利用這些政策優(yōu)勢,最大限度地服務(wù)本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展,努力將政策優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢。例如,在教育方面,國家對少數(shù)民族地區(qū)的少數(shù)民族給予了高考加分的政策獎勵,并對高校應(yīng)屆畢業(yè)生中支援少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)的學(xué)生進行多方面補助和優(yōu)惠,以促進少數(shù)民族地區(qū)人才培養(yǎng)和人才引進,為其經(jīng)濟發(fā)展提供人才支撐。在經(jīng)濟方面,由國務(wù)院、經(jīng)國家民委于1993年發(fā)布,并在2016年發(fā)布修訂決定的征求意見稿的《城市民族工作條例》對促進城市少數(shù)民族經(jīng)濟起著巨大作用。川南民族地區(qū)應(yīng)合理結(jié)合自身實際,積極主動與周圍發(fā)達經(jīng)濟區(qū)、城鎮(zhèn)相融合,并在融入現(xiàn)有建設(shè)中更好地保存和發(fā)揮民族特色優(yōu)勢,利用民族品牌或地理品牌,為自身經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型升級提供機遇。

(三)提升對外開放程度,發(fā)展外向型經(jīng)濟

川南民族地區(qū)深受成渝經(jīng)濟圈、滇中城市經(jīng)濟圈以及黔中經(jīng)濟區(qū)三大經(jīng)濟區(qū)輻射,具有巨大的地理戰(zhàn)略優(yōu)勢。而成渝經(jīng)濟圈、滇中城市經(jīng)濟圈均定位國際化路線,且已發(fā)展了相當(dāng)規(guī)模的國際化程度,并且在國家“一帶一路”戰(zhàn)略中起著極其重要的作用。川南民族地區(qū)應(yīng)順勢利用“一帶一路”戰(zhàn)略機遇,提升自身外向型經(jīng)濟水平,適時融入三大經(jīng)濟區(qū)的發(fā)展潮流,從而全方位多角度帶動自身經(jīng)濟發(fā)展。

(四)促進信息交流,積極利用現(xiàn)代技術(shù)

科技是第一生產(chǎn)力。在當(dāng)今大數(shù)據(jù)、人工智能、移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術(shù)迅猛發(fā)展的環(huán)境下,川南民族地區(qū)應(yīng)積極主動吸收、利用新興技術(shù)作用于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如,通過移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作用于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)耕作,通過“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”進行精細(xì)化、科學(xué)化生產(chǎn),以促進粗放型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型;利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對旅游業(yè)市場進行科學(xué)分析,作用于改善當(dāng)?shù)芈糜钨Y源的利用狀況與旅游業(yè)的發(fā)展。

(五)發(fā)揮特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,建立新的經(jīng)濟增長點

民族地區(qū)由于其特殊的地理區(qū)位、自然條件等原因,使得其經(jīng)濟發(fā)展必須突出特色,因地制宜地挖掘自身比較優(yōu)勢,形成新的經(jīng)濟增長點。例如涼山州地區(qū)可以充分利用其彝族文化特色發(fā)展文化旅游,攀西地區(qū)運用其“金三角”、“聚寶盆”氣候優(yōu)勢發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),打響“全國芒果、石榴、葡萄最適宜產(chǎn)區(qū)”品牌,服務(wù)長江經(jīng)濟帶的巨大市場;川南民族地區(qū)一些海拔差異明顯,氣候垂直變化顯著的地區(qū),大力發(fā)展反季節(jié)有機果蔬等特色產(chǎn)品。

(六)加快健全體制機制,促進市場規(guī)范發(fā)展

川南民族地區(qū)城鎮(zhèn)化水平較低,農(nóng)業(yè)人口基數(shù)龐大,文化產(chǎn)業(yè)及市場經(jīng)濟發(fā)展起步晚、程度低,加之受一些傳統(tǒng)民族文化以及生活方式等因素影響,這使得川南部分民族地區(qū)思想觀念依舊相對保守,法治思想比較薄弱,市場經(jīng)濟意識淡薄。但在當(dāng)下改革開放程度日益加深的國內(nèi)環(huán)境以及國際一體化趨勢加強的國際環(huán)境的驅(qū)使下,需要進一步提高川南民族地區(qū)市場化程度,結(jié)合國家“五位一體”全面發(fā)展思想,以市場為導(dǎo)向,資源要素為驅(qū)動,科技創(chuàng)新為動力,體制機制的健全為保障。進一步解放川南少數(shù)民族地區(qū)思想,深化社會主義市場經(jīng)濟,規(guī)范健全市場經(jīng)濟體制,進一步提高川南民族地區(qū)社會經(jīng)濟活力。

(七)加快教育建設(shè)發(fā)展,引進國際化中外合辦高校

隨著中國社會經(jīng)濟的崛起以及國際地位的提高,越來越多的國外高校紛紛在華開設(shè)分校。例如2015年在汕頭創(chuàng)辦的廣東以色列理工學(xué)院、寧波諾丁漢大學(xué)、深圳北理莫斯科大學(xué)、北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院、西交利物浦大學(xué)、上海紐約大學(xué)、香港中文大學(xué)(深圳)、昆山杜克大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)。這些中外合作辦學(xué)的大學(xué)都主要集中在東南沿海,目前在內(nèi)陸地區(qū)辦學(xué)的中外合作高校幾乎沒有。內(nèi)陸地區(qū)一方面受制于國際化水平不高的缺陷,另一方面受制于社會經(jīng)濟吸引力的缺乏。縱觀國際名校發(fā)展史,其中不乏一些頂級名校所處的地理位置并非該國經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)。例如,八所常春藤盟名校之一的普林斯頓大學(xué)位于新澤西州的一個名為普林斯頓的小鎮(zhèn)上。在過去幾百年中,該地區(qū)仍舊保持一派“田園風(fēng)光”,如今被劃入“村里大學(xué)”的范疇。由于這些地區(qū)平靜而舒適的生活與教學(xué)環(huán)境、低廉的生活成本等“郊區(qū)因素”的影響,這些地區(qū)的“郊區(qū)大學(xué)”成為做學(xué)問的理想之地,并獲得了極高的學(xué)術(shù)造詣,留住了大量優(yōu)秀人才。因此,川南民族地區(qū)同樣可以依托其“郊區(qū)因素”優(yōu)勢,拓展其城市職能,引進國內(nèi)外各大高校的分校落戶。一方面,可以吸收海內(nèi)外人才集聚;另一方面,可以發(fā)揮其歷史、文化特色優(yōu)勢,帶動經(jīng)濟全面發(fā)展。

(八)發(fā)揮優(yōu)勢,吸引外資

少數(shù)民族地區(qū)雖然很多產(chǎn)業(yè)外資吸引力不夠、穿透率較低,但是由于其自然地理資源、歷史文化等優(yōu)勢較其他地區(qū)明顯,例如采礦燃料業(yè)、水利水電業(yè)、住宿餐飲業(yè)等產(chǎn)業(yè)中,民族地區(qū)的外資穿透度明顯高于非民族地區(qū)。在一二線城市以上產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于飽和的情況下,少數(shù)民族地區(qū)在這些產(chǎn)業(yè)卻具有一定的比較優(yōu)勢。通過充分發(fā)揮自身特有的比較優(yōu)勢,川南民族地區(qū)可以有力地利用外資,引進西方先進技術(shù)和人才,加速川南民族地區(qū)社會經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

(九)保護生態(tài),積極參與長江上游生態(tài)屏障建設(shè)

川南民族地區(qū)地處長江上游多條支流匯集流域,生態(tài)環(huán)境條件優(yōu)越,使之不僅成為全國重要的生態(tài)屏障,同時也是川南民族地區(qū)特有的發(fā)展要素。但該地生態(tài)環(huán)境脆弱性突出,生態(tài)保護的任務(wù)艱巨。川南民族地區(qū)要想順應(yīng)長江經(jīng)濟帶建設(shè)潮流,必須明確自身在長江流域的生態(tài)定位,積極參與構(gòu)建長江上游生態(tài)屏障建設(shè),努力做到在加快自身社會經(jīng)濟發(fā)展的過程中不以犧牲生態(tài)環(huán)境為代價。積極探索全面建立生態(tài)補償機制,以推動川南民族地區(qū)構(gòu)建環(huán)境友好型經(jīng)濟發(fā)展模式。

(十)建立川南民族地區(qū)經(jīng)濟帶,給予稅收、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、企業(yè)落戶等優(yōu)惠政策,促進其發(fā)展,以自身的發(fā)展建設(shè)更好地融入長江經(jīng)濟帶建設(shè)

為了更好地融入長江經(jīng)濟帶建設(shè),甚至可以考慮設(shè)立川南民族特區(qū),借鑒深圳、珠海等經(jīng)濟特區(qū)的模式進行管理。

(十一)建立川南民族地區(qū)—成渝—貴昆經(jīng)濟圈

把川南民族地區(qū)的發(fā)展同成渝經(jīng)濟圈、貴昆經(jīng)濟圈的發(fā)展融為一體,讓成渝經(jīng)濟圈、貴昆經(jīng)濟圈的發(fā)展帶動川南民族地區(qū)的發(fā)展。

(十二)實行對口支援、結(jié)對子和精準(zhǔn)幫扶制度

讓四川經(jīng)濟發(fā)達的成都、綿陽、自貢等地區(qū)對川南民族地區(qū)實行對口支援、精準(zhǔn)幫扶,讓經(jīng)濟發(fā)達的成都、綿陽、自貢等地同川南民族地區(qū)結(jié)對子,以經(jīng)濟先進地區(qū)帶動經(jīng)濟落后地區(qū)的方式,促進川南民族地區(qū)發(fā)展。

(十三)實行財政轉(zhuǎn)移支付制度

把資源更多地投入到川南民族地區(qū),實現(xiàn)民族地區(qū)的快速發(fā)展和地區(qū)均衡發(fā)展。

(十四)實行走出大山制度

川南民族地區(qū)丘陵多,山高,不利于發(fā)展經(jīng)濟,生產(chǎn)率比較低下,可實行山高地區(qū)人口遷到地勢平緩的地區(qū),建立民族地區(qū)新興城鎮(zhèn),促進經(jīng)濟發(fā)展,實行規(guī)模化、集約化農(nóng)林牧漁生產(chǎn),提高生產(chǎn)率和產(chǎn)出水平,提高民族地區(qū)的教育和工業(yè)化水平。

(十五)大力發(fā)特色民族工業(yè)

致力于民族特色工業(yè)發(fā)展,以具特色的民族工業(yè)提高競爭力,實行差異化工業(yè)發(fā)展,規(guī)避技術(shù)水平不高,不具競爭力的、其他地區(qū)都有的同質(zhì)工業(yè)。

[參考文獻]

[1] 劉鎮(zhèn). 江西融入長江經(jīng)濟帶的SWOT分析及區(qū)域戰(zhàn)略選擇[J]. 中國井岡山干部學(xué)院學(xué)報,2015,8(6):130-137.

[2] 許察金. 四川宜賓加快融入“兩帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略對策分析[J]. 中共烏魯木齊市委黨校學(xué)報,2016(1):6-12.

[3] 程玲俐,吳鈾生. 四川民族地區(qū)生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟發(fā)展分析[J]. 西南民族大學(xué)學(xué)報:人文社科版,2010,31(6):223-226.

[4] 楊繼瑞,李月起,汪銳. 川渝地區(qū):“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶的戰(zhàn)略支點[J]. 經(jīng)濟體制改革,2015(4):58-64.

[5] 虞孝感,王磊,楊清可,等. 長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略的背景及創(chuàng)新發(fā)展的地理學(xué)解讀[J]. 地理科學(xué)進展,2015,34(11):1368-1376.

[6] 巨棟. 長江上游瀘州港建設(shè)及周邊流域發(fā)展思考[J]. 港口經(jīng)濟,2015(11):27-28.

[7] 方創(chuàng)琳,周成虎,王振波. 長江經(jīng)濟帶城市群可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略問題與分級梯度發(fā)展重點[J]. 地理科學(xué)進展,2015,34(11):1398-1408.

[8] 李忠斌,李軍. 長江經(jīng)濟帶少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略選擇——基于13個自治州的主因子分析[J]. 云南民族大學(xué)學(xué)報:哲學(xué)社會科學(xué)版,2015,32(2):127-133.

[9] 楊經(jīng)緯,李軍,王成成. 長江經(jīng)濟帶少數(shù)民族扶貧思路的轉(zhuǎn)向研究[J]. 民族論壇,2015(2).

[10] 劉毅,周成虎,王傳勝,等. 長江經(jīng)濟帶建設(shè)的若干問題與建議[J]. 地理科學(xué)進展,2015,34(11):1345-1355.