六十年特色辦學一甲子春華秋實—內蒙古藝術學院建校60周年美術教育及美術創作述評

文:王鵬瑞

王鵬瑞內蒙古藝術學院教授內蒙古美術家協會理論委員會副主任

內蒙古藝術學院是在1957年成立的內蒙古藝術學校的基礎上逐漸發展壯大的,至今已經走過了60年的輝煌歷程。60年來,在黨的教育方針和民族政策的光輝照耀下,在內蒙古自治區黨委、政府和國家教育部門的關懷支持下,學校黨委帶領全校教職員工,艱苦創業,銳意進取,使學校的辦學規模和辦學層次不斷提高,為國家培養了大批專業藝術人才。現已發展成為一所設有7個二級學院、 18個專業、4個碩士學位授予點的具有鮮明民族地區特色,在國內具有廣泛影響的民族藝術人才搖籃。

60年來,內蒙古藝術學院的美術教育也經歷了一個從無到有、逐步發展健全的過程。建校之初,學校只有音樂和晉劇兩個專業。1960年,增加了美術專業(招生20人)。1961年,根據內蒙古自治區的實際需要,將該班的專業調整為舞臺美術專業。此后30多年,學校再沒招收過美術類學生。直到新時期的1987年,經過多年的不懈努力,國家教委批準內蒙古藝術學院掛靠內蒙古大學,成立內蒙古大學藝術學院。1989年,學院增設了裝潢設計專業。1990年,成立工藝美術系(后改為藝術設計系),設繪畫、裝潢、服裝設計三個專業,招收專科生。1994年,繪畫和裝潢設計專業開始招收本科生。1996年,繪畫專業從工藝美術系中分離出來,成立繪畫系(后改為美術系)。2010年,美術系的動畫專業和藝術設計系的數字媒體專業合并成立新媒體藝術系。2003年,學院獲得文藝學二級學科碩士學位授予權。2006年,新增美術學等三個二級學科碩士學位點。經過幾代人的努力奮斗,內蒙古藝術學院的美術造型類專業有了巨大發展,逐步形成了門類齊全的專業設置。構建起從本科生到研究生教育的辦學格局,形成了教學、學術研究和藝術創作三位一體的辦學體系,培養了一支高素質的師資隊伍及若干優秀人員的教學科研團隊。現美術系、藝術設計系、新媒體系共有16個本科專業及專業方向,其中美術系5個專業及專業方向(中國畫、油畫、版畫、水彩畫、美術學)、藝術設計系8個專業及專業方向(視覺傳達設計、環境藝術設計、服裝與裝飾設計、雕塑、藝術設計學、產品設計)、新媒體藝術系3個專業及專業方向(動畫、漫畫、數字媒體)。設有美術學一級學科碩士學位點,美術(中國畫、油畫、版畫)、藝術設計(視覺傳達設計、環境藝術設計、服裝與裝飾設計)兩個藝術碩士專業學位點。目前,三系共有專職教師117人,其中正教授15人、副教授37人、碩士研究生導師28人。教師中博士學歷8人,碩士學歷的63人。

學院幾代人始終牢記副主席烏蘭夫關于藝術學院要繼承、發展民族藝術,為自治區培養民族藝術人才的指示,始終堅持民族特色和地區特色的辦學宗旨。在長期的辦學實踐中,高度重視和突出以蒙古族和“三少民族”(鄂倫春族、鄂溫克族和達翰爾族)為代表的民族藝術教育,形成了獨具特色的辦學體系,這不僅體現在以蒙古族音樂、舞蹈為代表的專業教育方面,也體現在美術造型類專業教育方面。

在搞好教學、致力于人才培養的同時,教師的美術創作也取得了豐碩的成果。2017年9月在內蒙古美術館舉辦的“內蒙古藝術學院建校60周年藝術展”就是這方面成果的集中展現。展覽展出的作品由美術系、藝術設計系和新媒體系征集的優秀作品組成,時間跨度近60年,包括退休教師的作品、在職教師的作品和本校畢業的優秀校友的作品。作品涵蓋了繪畫、雕塑、裝置、藝術設計、服裝設計、動畫、插畫等門類,題材內容豐富,形式風格多樣,是一次造型藝術的饕餮盛宴,受到社會各界的廣泛好評。本文由于篇幅所限,只對其中的繪畫和雕塑創作進行述評。

難馴服的白鬃馬 周宇 油畫 130cm×175cm

牧歸 燕杰 油畫 180cm x 120cm

錫林郭勒 侯軍 雕塑 45cm×20cm×30cm

夕照 砂金 油畫 180cm×165cm

內蒙古藝術學院之所以有今天的辦學規模和辦學層次,離不開老一輩教師的辛勤耕耘和他們奠定的堅實基礎。學校的首任美術科主任是桑吉雅,教師有陳德祥、劉天呈、烏力格、武昌智、魯林寶、李天際、納木吉勒等。他們大多畢業于國內著名美術學府,具有扎實的專業能力。他們為學校建立之初的美術教學付出了辛勤的汗水,做出了突出貢獻。桑吉雅是著名中國畫畫家,他的工筆畫表現內蒙古的草原生活,洋溢著積極樂觀的生活氣息;陳德祥是著名版畫家,他思想活躍、開放,創作題材豐富,形式多樣,尤其在銅版畫領域成就突出;劉天呈是著名油畫家,具有扎實的西畫素養,他堅持在寫實主義傳統中表現內蒙古的現實生活,作品廣受贊譽;烏力格畢業于中央美術學院,他的創作以油畫風景見長,其治學嚴謹,一絲不茍,在教學上注重基本功,強調寫實性,受到學生的廣泛好評。

學院美術教師的第二梯隊,是1989年增設裝潢設計專業之后陸續調入的燕杰、侯愛廷、夏桂楣、何奇耶徒、侯軍等。原美術系副主任、現已年近耄耋的著名油畫家燕杰先生,是內蒙古老一輩油畫家的杰出代表。他雖然是一位漢族畫家,但大學一畢業就被分配到鄂爾多斯基層工作,因此他對蒙古民族和草原大漠非常熟悉和了解,并有著深厚的感情。他善于在平凡的草原生活中發現繪畫之美,并用他嫻熟的繪畫技藝和充滿魅力的油畫語言,賦予草原上普通的生活內容一種審美的高度。他的作品一般沒有過多的人物,他總是把一個、兩個、最多不過三個人物置于普通的生活場景之中,在人與自然的和諧交融中獲得理想的情致和獨特的境界。他善于畫平凡的生活、平凡的牧人,他能從普通的景致和普通的情趣中發掘出生活的底蘊和純美,把看似平淡的生活內容表現得濃郁動人。

美麗草原之一·天長地久 謝建德 油畫76cm×76cm

元上都東邊 劉樂明 油畫 60cm×30cm

歸途 董叢民 油畫 120cm x 150cm

印象·沙麥 孟顯波 紙本水彩144cm×111cm

鞍馬系列·雨后 博·阿斯巴根 油畫100cm×100cm

原藝術設計系副主任、退休教師侯軍是一位雕塑家。1968年他初中畢業即到錫林郭勒盟的西烏珠穆沁草原插隊落戶,并當上了一名深受牧民歡迎的馬倌。其后,他被推薦上大學,成為一名工農兵學員,畢業之后又成為一名中學美術老師,后調入內蒙古藝術學院任教。20多年來,侯軍的創作母題一直圍繞著錫林郭勒大草原。他的代表作《錫林郭勒》塑造了三匹在河水中游弋的馬的形象,那是一匹騍馬、一匹兒馬和一匹小馬駒。三匹馬呈三條水平線,朝著一個方向游動。作品構思巧妙,形式新穎,散發著生命的靈氣,不僅充滿了人情味,而且帶著濃厚的倫理色彩。那騍馬修長的身段,兒馬雄厚的體魄以及自由自在的小馬駒,是人格化的塑造,含有更深的精神寓意,蘊含著豐富的思想感情。

退休教師砂金是一位蒙古族畫家,他的創作獨具特色且成績斐然。從20世紀80年代至今30多年來,他堅定地沿著自己的藝術追求一路走來,從未動搖過。他的繪畫不是對草原生活的表面再現,而是從草原生活中感受和領悟到一種精神內涵,并把它轉化為油畫的形式語言,再與草原生活的元素和符號相結合,如此,他的作品已經超越了對草原生活的表面描述,具有了深刻的精神品格和文化品格,也由此使他成為在國內具有影響力的內蒙古油畫的中堅力量。

另一位退休教師周宇也長期致力于表現內蒙古的草原生活,并進行了多種風格面貌和形式語言的探索,作品既有寫意的、表現性的,又有非常具象和寫實的。他的具象寫實不是傳統油畫的寫實,而是融入了他非常明確的主觀化處理,他將空間關系壓縮在三維和二維之間,如同戴著鐐銬跳舞。在藝術語言上,他將感性的揮灑和理性的調空相結合,顯示了對油畫藝術和草原生活的獨特理解和把握。

內蒙古藝術學院教師的美術創作呈現出鮮明的群體特色,那就是在題材內容上對“草原生活”的關注和表現,在形式語言、藝術風格上的民族化和地域化追求,在情感表達和精神訴求上的真誠和執著。蒙古族教師自不必說,他們血脈里流淌的游牧民族的血液注定使他們對本民族的精神體驗更為直接和深刻,藝術表達也更為流暢和自然。漢族教師也由于長期生活在這片土地,蒙古高原的陽光和雨露,民族文化的耳濡目染,自然養育了他們獨具個性的精神氣質,并轉化為藝術創作的靈性和能量,使他們在對游牧民族和草原大漠的藝術表達方面,具有內地藝術家無法比擬的優勢和特點。在職教師中,現任美術學院副院長、內蒙古美術家協會主席的董從民是個突出例子。早在1997年,他即以油畫《殺死的小牛》在“走向新世紀——中國青年油畫展”上榮獲優秀獎,在國內畫壇嶄露頭角。董從民是一位善于思考又關注現實的油畫家,他對內蒙古大草原和游牧民族的現實處境有敏銳的洞察和深入的思考,作品具有現實品格和憂患意識。油畫《歸途》(入選第九屆全國美展并獲優秀獎)《城市邊緣》(入選第三屆中國油畫展并獲“中國油畫獎”)就是這方面的代表作。這在國內民族題材美術創作“風情”泛濫的局面中,顯得尤為難能可貴。

另一位美術學院副院長包雙梅是一位蒙古族女畫家,她的油畫創作題材以她家鄉呼倫貝爾草原上的巴爾虎和布里亞特蒙古族婦女為主。她用粗獷的表現性語言和濃艷的色彩,展現了巴爾虎和布里亞特蒙古族婦女特有的精神風貌,營造出一種靜謐、安詳、帶有宗教色彩的獨特品格,體現了明顯的情感表達和精神訴求。按她自己的話來說:“我與巴爾虎、布里亞特文化結緣,并試圖用畫筆勾勒和詮釋自己內心涌動的情感,并非一時的沖動,更不是偶然。那是我內心深處的醞釀,天長日久的積淀,濃得像一杯紅茶,當熟悉的味道升騰的時候正是我執起畫筆的時刻。”

謝建德和博·阿斯巴根是兩位風格迥異的蒙古族畫家。謝建德富有理性精神,他從歐洲文藝復興美術和中國傳統民間美術中汲取營養,創造了獨特的圖式風格。他的作品不是對某個具體生活場景的描繪,而是把蒙古民族的人物形象和草原生活的視覺符號重新組合,構造出一個主觀的畫面,追求一種永恒性和象征性;博·阿斯巴根的繪畫則具有明顯的表現性追求。他善于從游牧民族的歷史文化中挖掘繪畫題材,獲取造型和視覺營養。他反對機械地模仿客觀對象,強調繪畫的感情色彩和主觀表現。在他那些充溢著民族基因的作品里,造型、色彩、構成、筆觸的魅力得到了很好的發揮。他的畫構圖天馬行空、十分自由,造型方直硬朗、獨具特色,用筆大膽狂放,無拘無束,色彩強烈,形成了自己鮮明的風格和特點。

布里亞特故事之五 包雙梅 油畫 165cm x 150cm

劉樂明的繪畫涉及人物和風景兩個領域,他用十分內斂和樸素的繪畫語言描繪西部的人與土地,表現了“實實在在的人情味和莫大的詩意”。他的畫具有強烈的個性氣質,其人物畫體現了他對西部人物的深刻理解和獨特表現,傳遞出“西部地區人與社會的難言氣息”(朝戈語),他的風景畫在簡潔、單純的畫面構圖中,展現了西部地區特有的地域風貌,營造出一種蒼涼、靜謐、莊重、雄宏的史詩品格,具有一種永恒感和歷史感,體現了明顯的精神性追求。

吉祥菩薩 吳蘇榮貴 中國畫 120cm×140cm

夏至 蘇茹婭 中國畫 198cm×200cm

在中國畫畫家中,吳蘇榮貴是一位突出的例子。他1989年大學畢業被分配到內蒙古藝術學院任教,2001年又赴日本留學,研究佛教藝術,并先后取得碩士和博士學位。他的藝術創作涉獵廣泛,包括中國畫(工筆、寫意)、油畫、書法等。近年來,他致力于探索一種新的“宗教繪畫”,在這些作品中,作者已經跳出了對博大精深的傳統佛教繪畫的單純模仿,而是將佛教教義、現實世界和北方游牧民族的歷史文化相結合,使作品既有深厚的文化傳統,又大膽出新,形成內容豐富飽滿,又形式新穎的新圖式。在藝術表現上,他廣泛借鑒佛教石窟藝術、寺廟壁畫和藏傳佛教唐卡藝術的形式風格、造型特點和語言體系,與中國畫的工筆、寫意技法相結合,達到了揮灑自如、酣暢淋漓的效果。

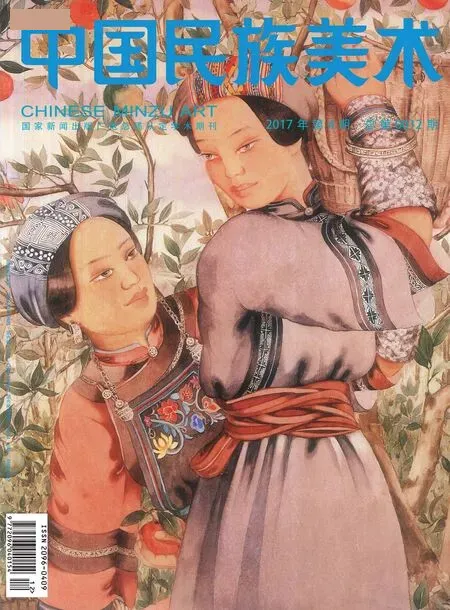

女教師蘇茹婭長期致力于中國工筆畫的創作,她以細膩的女性情懷和獨特的女性視角表現蒙古族婦女形象,創作了許多雍容華貴、舒張大氣的工筆畫,并多次在國內各類美展中獲獎。如獲得“百家金陵畫展”金獎的《蒙古族婦女》和獲得“第三屆中國少數民族美術作品展覽” 金獎的《金色年華》,作者采用飽滿的構圖,舒展的造型,塑造了幾個蒙古族婦女形象,并充分利用服裝服飾在畫面上的裝飾作用,創造出一種色彩鮮艷、華麗高貴的畫面效果,將蒙古族婦女的精神氣質表現得十分貼切。

水彩畫的創作也是學院的一個優勢項目,孟顯波、蘇雅拉其其格、那順孟和、頡元芳、云宇峰等,既是本院水彩畫教學的骨干力量,也是內蒙古自治區水彩畫創作的優秀代表。現任內蒙古美術家協會副主席、水彩畫藝委會主任的孟顯波,其早期創作以油畫為主,近年來致力于水彩畫創作。孟顯波的可貴之處在于,通過長期的探索實踐,他找到一種屬于自己的語言方式,這種語言方式一改水彩畫的淡雅清麗,而顯示出油畫般的厚重和質樸,和他表現的蒙古民族的生活達到了高度統一,這是他的大成功處。如獲得“第七屆全國水彩、粉畫作品展覽”銅獎的作品《西拉木倫》,厚重飽滿的色彩、粗獷的筆觸和肌理,賦予畫面一種淳樸、詩意的氣息,將草原上普通牧民的日常生活表現得濃郁動人。

蘇雅拉其其格的水彩畫也追求一種純樸、厚重和抒情詩意的表達。所不同的是,她的畫又增添了幾分女性的敏感和細膩。她是一位能夠耐得住寂寞的人,她的畫在形式語言上含蓄內斂,并不張揚,但卻情緒飽滿,富有深度,在朦朧深沉的畫面中流露出一個身在都市的蒙古人對遠在天邊的故鄉深深的眷戀,以及對自己民族崇高的敬仰之情。

學院的版畫教學和創作也具有明顯的優勢。德力格仁貴、圖布其其格、胡日查、包玉榮、王茹是其中的代表。他們大多從草原上走出,又接受了良好的現代藝術教育。在他們身上,既有蒙古民族傳統深厚的文化基因,又有現代藝術教育長期系統的培養和濡染。這些構成了他們藝術創作的鮮明優勢。德力格仁貴長期致力于木刻版畫創作,并堅持寫實主義的創作原則。其作品具有濃郁的草原生活氣息和打動人心的藝術力量。如獲得“第二屆中國美術金彩獎”優秀作品獎的《蒙古高原》,其準確堅實的形象塑造,概括得當的黑白處理,細膩嚴謹的刀法運用,充分發揮了黑白木刻的藝術表現力,使作品具有一種蒙古高原的精神和氣度,達到了形式和內容的高度統一,很好地表達了主題。

圖布其其格主要致力于銅版畫的創作。她從科爾沁草原走出,大學畢業后又赴日本留學。讀她的畫,我首先想到的是一系列矛盾著的關鍵詞:夢幻與現實、故鄉與漂泊、孤獨與親情、掙扎與祈禱、悲憫與祝福,等等。她用富有魅力又充滿矛盾的形式語言——諸如寫實與裝飾、具象與抽象、圖像與符號、限制與釋放、細致的刻畫與大膽的夸張、精心的設計與放縱的揮灑,把游牧民族的歷史印記和她的現實處境與情感體驗水乳交融,表現的含蓄內斂又充滿張力,既感情充沛、打動人心,又給人以無限的想象空間。

60年櫛風沐雨,一甲子春華秋實。60年來,學院的美術教育和其他專業一樣,為國家培養了大批優秀民族藝術人才。特別是1989年學院恢復美術類專業設置以來,在近30年的辦學過程中,可謂碩果累累,許多畢業的學子現已成為在國內具有影響力的藝術家。其中的代表人物有李德才、藝如樂圖、顧桃、李學峰、張文惠、韓文忠、李波、何永興、趙利民等。

旅居荷蘭的李德才先生長期致力于水墨畫創作,此次專門為學院60華誕寄來了作品。作品采用潑墨技法,簡潔明快,酣暢淋漓,將駿馬奔騰的草原景色表現得充滿生機,很好地寄寓了畫家對母校的美好祝福。藝如樂圖1995年畢業于學院工藝美術系,現為內蒙古文聯副主席、內蒙古書法家協會副主席。其在書法、篆刻、刻字藝術領域均有突出成績。2014年被內蒙古自治區黨委組織部授予“草原英才”稱號。顧桃是學院1993年的畢業生,現在是著名的紀錄片導演。其作品從人類學和社會學的角度記錄其家鄉鄂溫克族的獨特生活,體現了作者深切的人文關懷和憂患意識,具有很高的社會歷史價值,并在國內外頻頻獲獎,為學院贏得了廣泛的聲譽。李學峰1995年畢業于學院油畫專業,現為大連畫院專職畫家。其近年來致力于在抽象藝術領域探索油畫語言的民族化、本土化和現代化。其創作以草原文化為母題,注重從中國傳統藝術中汲取營養,如民間木板畫、石刻以及宗教繪畫等。他從材料美感入手,準確把握材料在藝術創作中的獨特語言形式,構建新的繪畫語言結構。在文化語境上,注重作品的內涵表達、信念和情感梳理。創作了許多底蘊深厚,又個性鮮明的優秀作品。張文惠的油畫《不到長城非好漢》從現實生活中捕捉創作題材,通過普通百姓的形象塑造,折射出鮮明的時代精神。作品人物形象刻畫樸實生動,富有個性,畫面處理痛快大方,積極明朗,充滿陽光感,是人物畫中的優秀之作。韓文忠現為職業畫家,他的作品《別離草原》關注草原上牧民的生存處境,具有憂患意識。作者用寫實的油畫語言表現牧民的現實生活,敏銳的主題把握,成功的人物刻畫,準確的氛圍營造,使作品成為表現當下草原生活的主題性創作中不可多得的上乘之作。作為漢族畫家,尤為難能可貴。李波的繪畫則呈現另外的面貌,他從傳統壁畫中汲取營養,運用綜合材料和綜合技法表現他對草原生活和草原文化的理解和認識。作品造型生動、色彩厚重、層次豐富,加之斑駁的肌理效果,很好地表現了草原文化的博大精深及滄桑的歷史感。

草原深處 圖布其其格 銅版畫 88cm×180cm

蒙古高原 德力格仁貴 黑白木刻 89cm×136cm

敖魯古雅的秋天 蘇雅拉其其格 水彩畫97cm× 67cm

總之,內蒙古藝術學院的美術教育和美術創作已經站在一個很高的層次上,而且后繼有人。今天,我們回顧學院美術教育的發展歷程和美術創作成果,既是對過去成績的總結,也是對未來創作的期許,對我國民族地區的美術教育和美術創作也會提供有益的借鑒和啟示。當下,內蒙古藝術學院正借黨的十九大的東風,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領,堅持“彰顯特色、強化優勢、多元互動、和諧發展”的辦學理念,在努力把學院辦成一所特色鮮明,在國內外具有較大影響的高水平綜合性藝術學院的道路上闊步向前。我們祝愿內蒙古藝術學院能以更加堅實的腳步和更加開放的姿態努力探索和實踐,在堅持民族特色的基礎上,開拓多元局面,為國家培養出更多的優秀民族藝術人才,創作出更多的具有民族特色、時代精神和藝術個性的優秀作品。