優質護理服務對慢性精神分裂癥患者心理和康復的影響和價值評估

邢曉霞 單金鳳

【摘要】 目的:探究優質護理服務對慢性精神分裂癥患者心理和康復的影響。方法:選取2015年1月-2016年5月本院收治的慢性精神分裂癥患者135例,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,其中對照組65例,觀察組70例。對照組采用常規護理服務,觀察組采用優質護理服務,對比兩組的治療依從性、心理狀態、日常生活自理能力、社會功能狀態、護理滿意度等指標。結果:觀察組患者的治療依從率為97.14%,高于對照組的84.62%(P<0.05)。觀察組患者護理6個月時的漢密爾頓抑郁量表(HAMD)評分比對照組低(P<0.05)。觀察組患者護理6個月時的日常生活自理能力量表(ADL)評分比對照組高(P<0.05),且社會功能評定量表(SSPI)的各個因子評分均高于對照組(P<0.05)。觀察組患者的護理滿意度評分高于對照組(P<0.05)。結論:優質護理服務在慢性精神分裂癥中的應用有助于提高患者的治療依從性,改善患者的心理狀態和社會功能,提高生活質量,值得推廣應用。

【關鍵詞】 優質護理服務; 慢性精神分裂癥; 社會功能評定量表; 漢密爾頓抑郁量表; 日常生活自理能力量表; 護理滿意度; 治療依從性

精神分裂癥的發病原因尚不十分明確,其主要表現為思維方式、情感、行為模式等方面的障礙,出現精神活動與環境不協調現象,是一種常見的慢性精神疾病,主要臨床癥狀為思維貧乏、交流困難、人際交往能力降低、存在攻擊等心理[1-3]。病程持續2年及以上時,則稱為慢性精神分裂癥。隨著社會經濟的快速發展,人們的生活工作壓力明顯增大,精神分裂癥的發病率有明顯的上升趨勢。該病尚無特效治療藥物,一般需要長期住院治療,而長期慢性治療又會對患者的生活質量、社會功能、心理健康造成一定影響,因此在治療期間還需重視對患者的護理服務。優質護理是2010年衛生部推廣的一種護理模式,其強調以患者為中心,落實護理責任制,提高護理質量,是一種符合生理-心理-社會醫療護理理念的護理模式,在慢性精神分裂癥患者中具有較廣的應用空間。本院對70例精神分裂癥患者采用優質護理服務,取得了滿意的護理效果。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2015年1月-2016年5月本院收治的精神分裂癥患者135例作為研究對象,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組。觀察組70例,男43例,女27例,年齡23~46歲,平均(31.1±3.5)歲,病程為3~8年,平均(5.03±0.45)年;文化程度:本科及以上25例,大專34例,高中及中專11例。對照組共65例,男40例,女25例,年齡21~49歲,平均(31.7±3.6)歲,病程3~10年,平均(5.27±0.48)年;文化程度:本科及以上20例,大專35例,高中及中專10例。全部患者均符合精神分裂癥的診斷標準,無腦器質性精神障礙、癡呆、智力低下等疾病。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。該研究已經倫理學委員會批準,患者與監護人知情同意。

1.2 方法 兩組患者在入院后均給予常規療法,采用抗精神病藥物治療,對照組患者采用常規護理,觀察組患者采用優質護理服務,具體護理措施為:(1)優質的環境護理。對病區進行系統的安全隱患排查,結合精神分裂癥患者可能出現的安全問題,進行重點、有針對性的排查,并采取有效的措施,給患者提供安全、溫馨、舒適的慢性環境[4]。如:在醒目的位置張貼溫馨提示,提醒患者一些安全注意事項;在衛生間放置防滑墊等;在走廊、光線好的地方張貼健康宣教圖片并且擺放綠色盆栽等;詢問患者對病房環境是否有特別的需求,可為患者增加一些新的護理設備、書報等。另外,結合患者的病情特點,可在活動室、走廊等地方張貼彩色的字畫或是掛彩帶,營造出家的環境。(2)落實護理責任制。在護理管理方式上采用護理責任制,將護士進行分層次的管理,將對患者的護理責任落實到每一個護理人員身上,患者一入院就由專門負責的護理小組全程負責,護理人員實現對患者的全程負責,增強護理人員的責任心。(3)優化護理人員的排班模式。按照職稱、年資、能力等進行綜合搭配排班,采取小組責任制管理方式,每組3~4名護理人員,1名組長,2~3名責任護士,每組護理人員負責10~15張床位。在小組中,組長對低年資的護理人員進行業務指導,合理安排每一名護理人員的護理任務、責任,落實對患者的各項護理措施。另外,結合本院精神科病區患者的實際情況,合理安排每班的時間以及護理人員、護理任務,在節假日、夜間可適當增加護理人員,建立備班制度,備班人員要隨叫隨到,在出現突發情況時可以隨時支援,避免出現護理人員嚴重不足情況。(4)優質的心理護理。責任護士在日常護理工作中觀察患者的心理狀態,主動與患者交流溝通,評估患者的思想動態,并重點觀察有思想波動的患者,從患者的角度考慮問題,通過轉移注意力、親情關懷、家庭支持等方式減輕患者的不良情緒,例如:在面對面的交流溝通中誘導、鼓勵患者說出憂慮等,并耐心給患者分析解釋,跟患者一起找到解決問題的方法,從而達到發泄情緒、解決思想顧慮的效果[5-6]。除此之外,每周在病區開展一次集體心理護理,每次約30 min,將精神分裂癥患者聚集到活動室,由資深護士開展,系統的給患者分析精神分裂癥的病因、臨床癥狀、治療方法、轉歸等,增強患者的認知水平,在講座結束后開展雙向交流活動,護理人員與患者的雙向交流,患者與患者的雙向交流,讓患者認識到自身與健康人之間的一些差異,認識到通過規范化的治療能使這些差異逐漸消失,增強患者的治療依從性。在日常護理工作中,密切關注患者的情緒波動情況,在每日的巡房中觀察患者心理狀態,主動詢問患者是否有不理解的事情,并及時解答,幫助患者分憂,減輕患者的不良情緒。對于情緒波動較大的患者,一方面要重點觀察,一方面報告醫生給予藥物治療。(5)社交技能的訓練。每半個月給患者開展一次社交技能訓練,精神分裂癥患者存在社交技能退化現象,根據患者的實際情況,由高年資的專科護士和慢性醫師一起對患者開展訓練,每組人員在6~9人,而每組的參加人員則是固定的,在醫護人員的指導下進行對話訓練、如何融入社交群體、如何做小主人、如何應對朋友的刁難問題、如何應對矛盾沖突等,每次40~60 min,訓練結束后對每個患者的表現進行客觀評估,同時給予一定的正強化,如:大力表揚患者,發放小禮品等。同時以一對一的方式分析患者在哪些方面還存在缺陷,指導患者如何強化自己的社交技能。除此之外,每個月開展一次集體娛樂活動,活動項目包括唱歌、打牌、下棋、做運動、剪紙、運動等,讓患者融入到集體活動中培養社交技能。(6)家庭講座。對精神分裂癥患者的家屬進行相應的健康教育,使得家屬與患者之間能更好的交流,建立良好的人際關系[7]。另外,讓家屬對精神分裂癥有更加深入的認識,更好照護患者,識別日常生活中可能存在的應激因子以及具有潛在破壞性的事情,減少患者病情的反復發作。同時,護理人員還可結合患者家庭的情況為其制定家庭照護計劃,而在慢性期間,家屬經常來探望患者,給予患者更多的家庭支持,增強患者自信心。

1.3 觀察指標與評定標準 治療依從性分為:完全依從(患者基本能完全依從醫護人員的指導接受各項治療、操作、檢查等)、部分依從(患者多數情況下可依從醫護人員的各項治療、檢查、操作)和不依從(患者大多數情況下無法依從醫護人員的各項治療)。采用漢密爾頓抑郁量表(HAMD)于護理前、護理6個月時進行心理狀態的評估,得分越高表明抑郁心理越嚴重。采用日常生活自理能力量表(ADL)于護理前、護理6個月時進行生活自理能力的評估,總分為100分,得分越高表明患者的生活自理能力越強。采用社會功能評定量表(SSPI)于護理前、護理6個月時進行社會功能狀態評估,SSPI分為日常生活能力、主動交往能力和社會性活動技能三項因子,得分越高表明社會功能越好。采用本院自制的調查問卷于護理6個月后進行護理滿意度評估,設有20個條目,采用1~5分記分制,1分為不滿意,5分為非常滿意。

1.4 統計學處理 采用SPSS 18.0軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用(x±s)表示,比較采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用 字2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

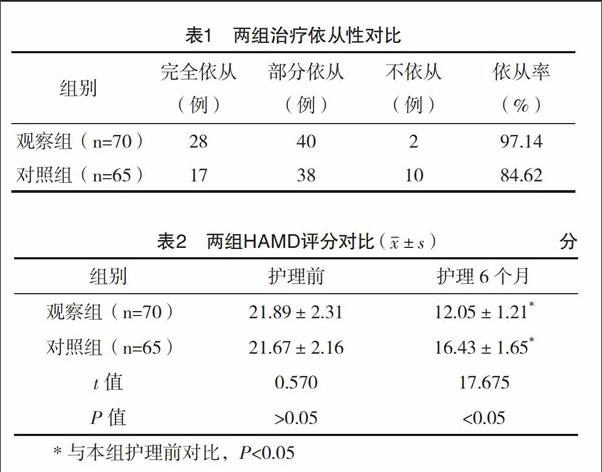

2.1 兩組治療依從性對比 觀察組的治療依從率為97.14%,對照組為84.62%,差異有統計學意義( 字2=6.531,P<0.05),見表1。

2.2 兩組心理狀態對比 護理前兩組HAMD評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。護理6個月時,兩組HAMD評分與護理前相比均有明顯降低(P<0.05),但觀察組患者的降低幅度明顯更大,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

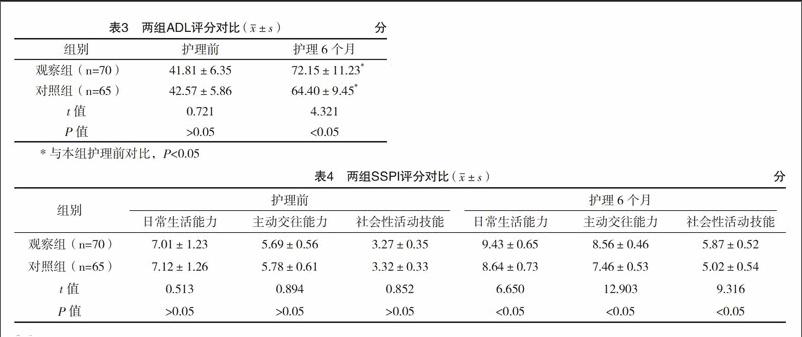

2.3 兩組日常生活自理能力對比 護理前,兩組ADL評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。護理6個月時,兩組ADL評分均較護理前高(P<0.05),且觀察組ADL評分比對照組更高(P<0.05)。見表3。

2.4 兩組社會功能狀態對比 護理前兩組日常生活能力、主動交往能力、社會性活動技能三項因子評分對比,差異均無統計學意義(P>0.05);護理6個月時,觀察組各個因子評分均明顯比對照組更高,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

2.5 兩組護理滿意度對比 護理6個月時,觀察組患者的護理滿意度評分為(94.3±8.4)分,明顯比對照組的(87.5±8.6)更高(t=4.646,P<0.05)。

3 討論

據WHO的統計調查顯示:全球大約有4.5億人患有精神疾病,而造成人體功能缺損的前10位疾病中有5個屬于精神障礙。在我國,精神疾病在所有疾病的總負擔中占據首位。精神分裂癥是精神疾病中最為嚴重的一種,其發病原因尚不明確,主要表現在個性、思維、情感、行為等方面的障礙,出現精神活動與周圍環境的不協調。發病的征兆是思考結構域認知出現破碎現象,患者會出現思考形式障礙,無法分辨內在及外在經驗,不少患者會感覺有幻覺,甚至還會受到幻覺的影響,出現一些妄想信念以及異常行為,如:自殺、自傷、傷人等[8-9]。除此之外,精神分裂癥還會出現社交功能退化等次要癥狀。精神分裂癥對患者的生活質量帶來重大影響,也給家庭帶來較大經濟負擔和精神負擔,因此慢性精神分裂癥患者治療時還需加強對患者的護理服務,促進患者的康復[10]。

優質護理是我國衛生部于2010年推廣的一種新型護理模式,其強調以患者為中心,落實護理責任制,提高護理質量[11-12]。在慢性精神分裂癥患者的臨床護理服務中應用優質護理服務,從環境、生理、心理、社交、家庭等方面給患者開展護理服務,保證各項護理措施的銜接得當以及徹底性,讓患者的生理-心理-社交需求得到滿足,促進患者的早日康復[13-14]。優質護理服務模式是伴隨著生物-心理-社會醫學護理模式發展起來的一種護理模式,其不僅重視對患者的生理護理,讓患者生理達到最舒適狀態,同時更加重視患者的心理以及社會功能護理,達到身心的一體化護理,提高患者生活質量[15-17]。在本研究中,對慢性精神分裂癥患者采用優質護理模式,從環境角度為患者營造安全舒適的住院環境,讓患者在家庭般的醫院環境中接受治療,以環境影響患者的生理、心理,提高治療依從性。通過優質的心理護理、家庭講座做到各個擊破患者的心理問題,從多個方面促使患者不良情緒得到緩解,幫助患者逐漸建立起正常的思維、情感、行為模式,促進患者康復[18]。通過社交技能的訓練有助于患者社會功能的恢復,提高患者的生活質量和自信心。在護理服務中,注重正向激勵,通過正性強化法來增強患者的治療自信心,調動患者的自信心,使其主動配合護理人員的護理操作,并且主動參與到開展的集體活動、技能培訓、健康教育中,利于護理質量的提高,且利于構建和諧護患關系[19-20]。本研究結果顯示,觀察組患者的HAMD評分更低,且社會功能量表各個因子評分更高,生活自理能力高,護理滿意度評分高(P<0.05)。優質護理服務的應用有助于提高患者的心理健康水平和生活質量,并且對于構建和諧護患關系也具有積極意義。另外觀察組患者的治療依從性更高(P<0.05),證明優質護理服務能提高患者的治療依從性,從而有助于治療、護理操作的順利開展。

綜上所述,優質護理服務應用于慢性精神分裂癥中效果顯著,能促進患者早日康復,而且有助于提高護理人員的工作責任心和積極性,更好為患者服務,值得推廣應用。

參考文獻

[1]李秀美,鄒遠珍,彭燕萍,等.優質護理在精神分裂癥患者中的應用[J].護理實踐與研究,2015,12(5):46-47.

[2]祁恩秀,柯麗,汪艷,等.優質護理服務與常規護理在住院精神分裂癥患者護理中的應用比較[J].國際護理學雜志,2016,35(20):2815-2816,2836.

[3]詹進美,劉立智,夏華,等.優質護理相關Meta分析文獻循證結果應用于臨床的效果評價[J].中國實用護理雜志,2012,28(10):18-19.

[4]劉佰云.個性化護理對精神分裂癥患者的社會功能恢復的作用[J].齊齊哈爾醫學院學報,2015,36(6):920.

[5]潘貴春,劉梅,陶以珊,等.優質護理在精神分裂癥患者中的應用[J].護理實踐與研究,2015,12(11):46-47.

[6]楊華碧.精神分裂癥患者實施優質護理的臨床效果分析[J].深圳中西醫結合雜志,2015,25(3):173-174.

[7陸根法.康復期精神分裂癥患者治療依從性相關因素調查分析[J].護士進修雜志,2012,27(10):926-927.

[8]彭愛琴,葛網平,丁小平,等.護理干預對慢性精神分裂癥患者生活質量及社會功能的影響[J].實用臨床醫藥雜志,2012,16(18):43-45.

[9]黃子瓊,趙柏,董春杏,等.優質護理服務在住院精神分裂癥患者護理中的應用[J].國際護理學雜志,2013,32(7):1403-1405.

[10]祝玉英,司桂梅,姚國梅,等.個性化優質護理對精神分裂癥患者復發的影響[J].中西醫結合心血管病電子雜志,2014,2(6):170.

[11]黃彩明,王勇健.優質護理對慢性精神分裂癥患者心理和康復的影響[J].右江民族醫學院學報,2015,37(4):661-662.

[12]李菲菲,李志新,吳艷,等.精神科醫護人員與住院患者對優質護理服務評價的差異性研究[J].中華現代護理雜志,2012,18(19):2295-2297.

[13]劉金秋.優質護理服務對慢性精神分裂癥患者心理和康復的影響[J].齊齊哈爾醫學院學報,2016,37(1):115-116.

[14]尹華,趙曉艷,謝俊霞,等.優質護理干預在精神分裂癥患者中的應用效果[J].中國實用神經疾病雜志,2015,18(12):123-124.

[15]張洪香,劉波.優質護理服務對精神病患者自我效能感及社會功能的影響[J].國際護理學雜志,2013,32(8):1834-1836.

[16]李麗.構建優質的護患關系對精神分裂癥患者治療效果的影響研究[J].中國醫學創新,2015,12(31):91-94.

[17]李波.對精神分裂癥患者實施優質護理的效果觀察[J].白求恩軍醫學院學報,2012,10(6):532-534.

[18]張慶君.優質護理服務對慢性精神分裂癥患者心理和康復的影響[J].國際護理學雜志,2014,33(4):909-911.

[19]王文軍,邱大宏,巫秋玲,等.精神分裂癥患者實施以家庭為中心的干預對其預后及照顧者心理狀況的影響[J].中國醫藥科學,2015,5(13):213-217.

[20]金鳳仙,趙建利.心理護理干預對改善精神分裂癥患者抑郁癥狀的效果觀察[J].廣東醫學,2013,34(20):3217-3219.

(收稿日期:2017-01-04) (本文編輯:程旭然)