淺談鄂爾多斯黑慕日的歷史淵源

李明波

[摘要]在鄂爾多斯地區(qū),蒙古包或住戶門前豎立黑慕日,已成為鄂爾多斯蒙古族的標(biāo)志。然而,這一文化現(xiàn)象緣何而來,至今仍眾說不一。本文擬就黑慕日歷史淵源研究中的不同觀點進行綜述, 進而談一下自己的觀點。

[關(guān)鍵詞]鄂爾多斯;黑慕日;民族文化

一、鄂爾多斯黑慕日的特征

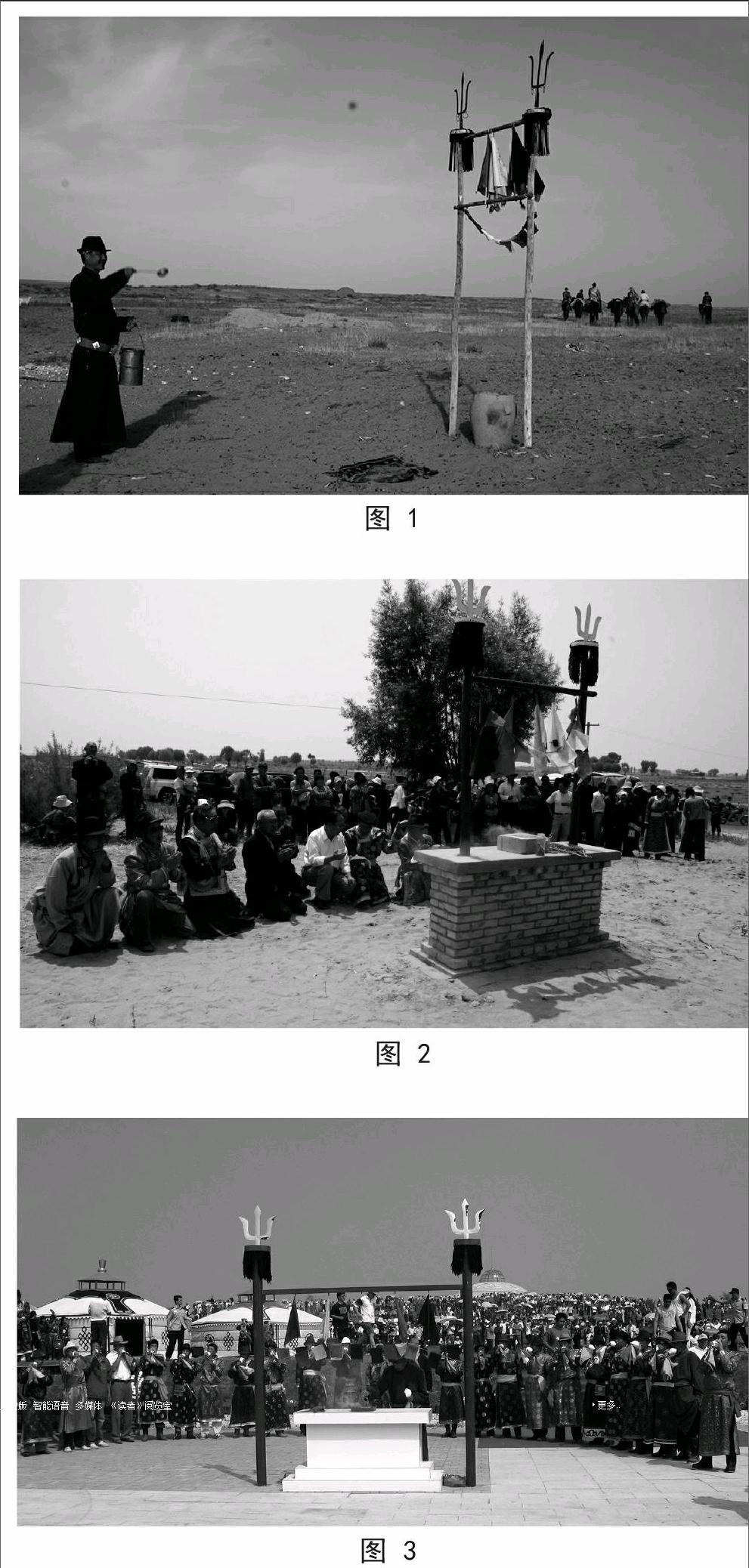

“黑慕日”為蒙古語的漢語直譯,也稱“瑪尼宏”,漢語意為“祿馬”或“祿馬風(fēng)旗”。以往,鄂爾多斯地區(qū)黑慕日的形制標(biāo)志著主人的身份地位, 普通家庭只能立一桿黑慕日,立兩桿黑慕日即為貴族、地位高的家庭,立三桿黑慕日的則是衙門、寺廟等處。如今,黑慕日的形制就沒有嚴(yán)格的限制了。

目前,鄂爾多斯地區(qū)的黑慕日通常以兩桿組成,桿子頂端是三叉鐵矛頭,矛頭的下端固定有以公馬鬃為纓子的圓盤。兩桿之間由風(fēng)馬旗(為印有凌空騰飛駿馬圖案的藍(lán)、紅、白、黃、綠五色小旗)連接。多數(shù)黑慕日還建有長方體神臺,在神臺上面放置香爐,供焚燒臭地柏和祭品用。

二、黑慕日溯源研究綜述

對黑慕日的研究,始于上世紀(jì)七八十年代對蒙古族風(fēng)馬旗的探索。關(guān)于蒙古族風(fēng)馬旗的起源,學(xué)術(shù)界先后提出許多論斷,歸納起來大體可分為以下三種觀點:

(一)起源于馬崇拜

自古以來,馬是蒙古族文化中不可或缺的部分,其在蒙古族物質(zhì)生活和精神生活上都起著非常重要的作用。所以有學(xué)者認(rèn)為,蒙古族的風(fēng)馬旗是對馬崇敬的一種抽象化的表現(xiàn)。如齊·斯琴巴圖的《風(fēng)馬旗蘇麗德》中就認(rèn)為,風(fēng)馬旗是蒙古族對于馬的一種信仰。那·色楞在《馬或風(fēng)馬旗以及文化意識》一文中也認(rèn)為,風(fēng)馬旗表達(dá)的精神就是蒙古馬的精神。

(二)源于軍旗的演變

也有一些學(xué)者認(rèn)為,蒙古族風(fēng)馬旗是由成吉思汗時代的軍旗演變而來。

曹納木在《關(guān)于風(fēng)馬旗的來源》一文中認(rèn)為蒙古族風(fēng)馬旗就是軍旗、黑蘇勒德和藏傳佛教用的經(jīng)幡在歷史的演變中相互融合而成的。巴·敖特根巴雅爾在《關(guān)于風(fēng)馬旗的來源》一文中也認(rèn)為蒙古族風(fēng)馬旗的“旗”代表的是蒙古族軍人威嚴(yán)的旗幟,而“馬”則是蒙古馬,是幫助戰(zhàn)場上帝王和軍隊取得勝利的坐騎。“風(fēng)馬旗”就是把“旗”和“馬”結(jié)合在一起的產(chǎn)物,是蒙古族人民期望得到美好生活的精神寄托。鄂·蘇日臺在《蒙古族美術(shù)史》中也說:“成吉思汗時期已形成了懸掛風(fēng)馬旗,其畫面是藍(lán)色天空中飛馳著一匹駿馬,馬的右上方鑲嵌一輪紅日,左上方吊掛一輪明月,左前蹄踏一猛虎,右前蹄踏一雄獅,左后蹄蹬一尾蛟龍,右后蹄踩著一只彩鳳,整個畫幅的周邊有狼牙飾”。

(三)由西藏傳入

有學(xué)者提出,蒙古族歷史上沒有使用風(fēng)馬旗的傳統(tǒng),風(fēng)馬旗源自西藏,是隨著藏傳佛教傳入蒙古地區(qū),是蒙古族文化與藏族文化有機結(jié)合的產(chǎn)物。

達(dá)亞在《風(fēng)馬旗的來源》一文中認(rèn)為,蒙古族風(fēng)馬旗并不是來自古代的旗幟,在古代的各種文獻中并沒有關(guān)于藍(lán)底上畫白馬的旗幟的描述,黑蘇勒德與風(fēng)馬旗是兩種不一樣的東西。白歌樂在《話說蒙古族“風(fēng)馬”俗起源》、《蒙古族“風(fēng)馬”習(xí)俗的歷史淵源》中也提出,“風(fēng)馬”在藏族地區(qū)的盛行可以追溯到春秋末期,蒙古族開始信奉風(fēng)馬的時間沒有明確的史料可以查尋,但歷史并不會比藏族久遠(yuǎn),“風(fēng)馬”是按其本來面貌傳播于蒙古地區(qū)的藏族佛教文化。蒙古人接受、吸納了藏傳佛教文化之后,用自己的文化方式改變、發(fā)展,從而形成了從形式到內(nèi)容都有本民族特色的“風(fēng)馬”圖,也發(fā)展出了融合了“風(fēng)馬”的成吉思汗祭典形式,即鄂爾多斯黑慕日。

三、鄂爾多斯黑慕日的歷史淵源

對于一種文化現(xiàn)象的研究,很多人皆局限在一個地域或一個民族。事實上,絕大多數(shù)時至今日還得以保留的文化現(xiàn)象,其產(chǎn)生并不是一個民族或者一個地域的人所獨創(chuàng)。所以,要談鄂爾多斯黑慕日的歷史淵源,應(yīng)首先放下各自的民族思維,沿著人類產(chǎn)生、發(fā)展的步伐,按照事物發(fā)展的規(guī)律,綜合聯(lián)系起來研究。

(一)中國傳統(tǒng)祿馬思想、藏族風(fēng)馬旗與黑幕

“祿”本義為福氣、福運,祿馬即福馬,是以馬為載體祈求福祉。早在中國商周時代,就有用活馬、活人獻祭死亡貴族的習(xí)俗。《中國古代的殉葬習(xí)俗》一書指出,人殉最早見于新石器時期黃河流域的齊家文化,其是農(nóng)業(yè)和定居產(chǎn)生之后的產(chǎn)物,祭祀土地神就需要血祭與活埋。東漢班固《新校本漢書》注曰:“言天神至尊,而地神多福也。”即祭土地神可以得福。因此,祿馬思想的起源應(yīng)與祭祀土地、山河以祈求福祉有密切的關(guān)系。

古人為什么會以馬作為祈求福祉的載體呢?應(yīng)源自人對馬的崇尚。《后漢書》中記載了相馬名士馬援的一段話:“夫行天莫如龍,行地莫如馬。馬者甲兵之本,國之大用。”《易經(jīng)》中將馬象征為天,即“乾為天”。卜辭中也提到“祿存和天馬”運——代表好運,這也是古人用馬代表福祿的體現(xiàn)。雖然中華民族崇馬從何而起尚不得確知,但有一點可以肯定,既不是從蒙古族開始,也不是從藏族或那個民族獨有的文化信仰開始。在中國古代,認(rèn)為白馬屬陽,為天神所驅(qū)使,因而在祭天地和出師盟誓時,常以白馬為祭馬。另《淮南子·天文訓(xùn)》中關(guān)于太陽做馬車出行的說法等,都是極好的佐證。

隨著社會的進步,活人活馬的祭祀習(xí)俗逐漸被廢止,代之以陶、瓷、木、面、紙等質(zhì)地的人馬等,這一習(xí)俗的享用對象,也從部落首領(lǐng)、貴族、君主、帝王發(fā)展到了民間。到了唐代,中國的祿馬觀念已經(jīng)基本固定。王昌齡在《上馬當(dāng)山神》一詩就記載了“放祿馬”這一習(xí)俗,說明在唐代開元年間(公元8世紀(jì)前期),放祿馬祈求平安和幸福,就已是民間的習(xí)俗了。到了宋代,隨著印刷術(shù)的推廣興盛,祿馬習(xí)俗也隨之進一步興盛發(fā)展起來,版印出售“紙馬”的紙馬鋪也開始出現(xiàn),著名的 《清明上河圖》中就畫有紙馬鋪。到了清代,民間還流傳有騎紙馬還魂的思想。

作為一種宗教儀式,風(fēng)馬旗祭祀在我國的藏族、蒙古族、白族和彝族等眾多民族中存在。據(jù)韓書力《西藏風(fēng)馬旗》中的統(tǒng)計,風(fēng)馬旗祭祀主要流行于我國的西藏、內(nèi)蒙古、云南、四川等地區(qū),在尼泊爾、克什米爾、錫金、蒙古國等也有這樣的習(xí)慣。

藏族人稱風(fēng)馬旗為“隆達(dá)”,隆在藏語中是風(fēng)的意思,達(dá)是馬的意思,故漢語譯作風(fēng)馬。在追述“隆達(dá)”的起源時會發(fā)現(xiàn),藏文古籍中記載,藏俗“隆達(dá)”的始創(chuàng)者是一位名叫貢則·尺杰加布的人,“貢則”是“孔子”藏語的音譯,“尺杰加布”則意為“智慧大王”,是藏族學(xué)者贈給孔子的謚號。 孔子做過掌管巫、史、禮、卜等職的官員,其思想又倡導(dǎo)“仁政”。 所以,孔子極有可能在他生活的時代倡導(dǎo)用紙馬紙人代替活馬活人進行血祭、陪葬等祭祀殯葬習(xí)俗。由此可見藏族人風(fēng)馬旗崇拜習(xí)俗與中原傳統(tǒng)祿馬觀之淵源。

謝繼勝《風(fēng)馬考》考證說:“藏族風(fēng)馬是漢族太極八卦、 陰陽五行等傳統(tǒng)思想觀念的結(jié)合下產(chǎn)生的祭祀儀式。”張麗麗《蒙古族風(fēng)馬旗圖像學(xué)分析》則認(rèn)為:“從圖像來看,蒙古族風(fēng)馬旗無疑是受到了藏族風(fēng)馬旗的影響。”因此蒙古族風(fēng)馬旗與漢族傳統(tǒng)文化之間也必然有著緊密的聯(lián)系。

在日本非常盛行繪馬許愿祈福習(xí)俗,日本學(xué)者研究認(rèn)為,這種繪馬信仰與古代殺馬祭祀有關(guān)。土居次義在《清水寺的繪馬》中講:“在日本有叫做繪馬的東西,其是在木板上畫馬,是奉獻給神的東西。這與一般的繪畫不同,它是給神的畫。” 日本繪馬習(xí)俗很可能是受到中國祿馬習(xí)俗的影響,而這種信仰形式,對于我們解讀蒙古族風(fēng)馬旗的形成,具有非常重要的借鑒意義。

(二)蘇勒德與黑慕日

蘇勒德(長矛),是古代蒙古族的主要武器裝備之一,每個男子平時均備有長矛,時刻準(zhǔn)備參戰(zhàn)。蘇勒德也是蒙古軍隊軍威的象征。據(jù)史籍記載,成吉思汗稱大汗后,他大帳入口處一側(cè)插矛頭下有四束黑馬尾的蘇勒德(黑),另一側(cè)插蒙古軍旗——九游白旗(白),這一方面表示蒙古軍隊英勇善戰(zhàn)、勇往直前,另一方面也是成吉思汗威嚴(yán)權(quán)力的象征。《蒙古秘史》等史籍也記載,戰(zhàn)旗蘇勒德因其尚武精神的體現(xiàn)而受到蒙古人民的崇敬。蒙古鄂爾多斯部世代守護祭奠成吉思汗的英靈,并供奉著他的遺物,其中就有成吉思汗生前用過的蘇勒德。久而久之,象征著蒙古軍威和成吉思汗英靈的神圣之物——蘇勒德,便在鄂爾多斯蒙古族牧民門前供奉起來,并成為民間的一種習(xí)俗。

陳育寧在《鄂爾多斯蒙古族的祭祀活動》中,對黑慕日之中三叉鐵矛的來源有如下考證:“成吉思汗死后,象征著他的英雄業(yè)績的長矛被當(dāng)作神圣之物供養(yǎng)起來,久而成俗。但作為祭祀的長矛蘇魯錠(蘇勒德)已不是原來戰(zhàn)時扁平矛頭的形狀,而由于后來受藏傳佛教的影響,改為藏式的三叉戟的形狀。”

(三)薩滿教與黑慕日

據(jù)13世紀(jì)歐洲教士約翰·普蘭諾·加賓尼的《出使蒙古記》,陳育寧在《鄂爾多斯蒙古族的祭祀活動》一文中考證:黑慕日是“古代蒙古原始宗教薩滿教祭祀儀式的演進”,是用于薩滿教一種祛鬼避邪儀式的裝飾。其裝飾形式與鄂爾多斯祭臺(黑慕日)的裝飾十分相似,都是兩根插立的長矛中間用一根毛繩相連;只不過薩滿教祭祀時毛繩上系的粗麻布條被換成了五彩小旗,更加美化了。

因此,可以確定古代喪葬凈化儀式的裝飾是鄂爾多斯蒙古祭臺(黑慕日)裝飾的雛形。

四、鄂爾多斯蒙古人與黑慕日

鄂爾多斯著名學(xué)者旺楚格在《淺談鄂爾多斯黑慕日》一文中闡述:北元時期,蒙古鄂爾多斯部“帶著成吉思汗祭祀圣物,聚集在黃河河套即寶日陶亥時,形成了以信仰成吉思汗為主的獨特的風(fēng)俗習(xí)慣。他們把自己看作是圣主的衛(wèi)士。在家門口豎立的黑慕日,在漫長的歷史中這一習(xí)俗逐漸成為守護成吉思汗宮殿的鄂爾多斯蒙古部的標(biāo)志性祭祀圣物。”

每當(dāng)新的一天開始時,鄂爾多斯蒙古人的第一件事,便是祭祀黑慕日。這一習(xí)俗已成為鄂爾多斯蒙古族心靈的寄托、崇高的信仰。正如美國民俗學(xué)家弗郎茲·博厄斯所說:“形式和內(nèi)容的結(jié)合使得人們的意識從平庸淡漠的日常生活中得以升華。”正是因為蒙古民族對于自然、英雄、祖先的崇敬,對于那些帶有典型意義的象征物的認(rèn)同,當(dāng)這種意識延伸到文化生活的各個層面時,它才由個人行為整合為一種集體行為,上升為一種民族意識,拓展成一種民族文化。因此,旺楚格先生高度評價鄂爾多斯黑慕日:“集中體現(xiàn)了蒙古民族古老的文化特點,成為蘇勒德文化的重要組成部分”。“是鄂爾多斯人精神的象征、吉祥福祿和興旺騰飛的象征”。

綜上所述,鄂爾多斯黑慕日的三叉鐵矛是由蘇勒德演變而來,風(fēng)馬旗應(yīng)是受中原“祿馬”思想影響的基礎(chǔ)上融合了本民族的宗教習(xí)俗。將三叉鐵矛、風(fēng)馬旗和神臺結(jié)合在一起,則是受佛教、定居生活形態(tài)等影響,在近代甚至當(dāng)代形成的產(chǎn)物。鄂爾多斯黑慕日是匯集了蒙、藏、漢等多源文化于一身的載體,是原始的自然崇拜、傳統(tǒng)的英雄崇拜及藏傳佛教崇拜等多種形式的集中體現(xiàn)與傳承形式。更是不屈不撓、勇往直前的民族精神和和諧包容思想的形象體現(xiàn)。

[參考文獻]

[1]旺楚格. 淺談鄂爾多斯“黑慕日”[J]. 鄂爾多斯文化,2012,(4).

[2]鄂·蘇日臺.蒙古族美術(shù)史[M].呼倫貝爾:內(nèi)蒙古文化出版社, 1997.

[3]張麗麗. 蒙古族風(fēng)馬旗圖像學(xué)分析[D] .內(nèi)蒙古師范大學(xué), 2011.

[4]白歌樂. 話說蒙古族“風(fēng)馬”俗起源[J]. 西部資源,2009,01:43-44.

[5]徐英. 蒙古族“祿馬風(fēng)旗”與藏族“風(fēng)馬旗”圖案及文化內(nèi)涵的異同[J]. 民族藝術(shù),2007,(2).

[6]陳育寧,湯曉芳. 鄂爾多斯蒙古族的祭祀活動[J]. 民族研究,1989,(6).

[7]魏冬,益西群培. 藏族傳統(tǒng)文化中的孔子形象[J]. 西藏研究,2009,(1).

[8]郭雨橋,額博. 祿馬風(fēng)旗[J]. 民間文化,2002,(1).

[9]曹納木,郭永明. 祿馬略考[J]. 內(nèi)蒙古社會科學(xué)(文史哲版),1989,(1).

[10]張應(yīng)斌. 中國文人的起源歷程[J]. 中國文學(xué)研究,2000,(3).

[11] 譚佳. 論析《春秋》的巫史性質(zhì)及其文學(xué)影響[J]. 文學(xué)遺產(chǎn),2008,(2).

[12]湯曉芳. 鄂爾多斯祭臺的裝飾——與曹那木先生商榷[J]. 內(nèi)蒙古社會科學(xué)(文史哲版),1989,(6).

[13]赤新. 蒙古族飾物中的藏文化因素[D].內(nèi)蒙古大學(xué),2010.

[14]李翔. 五彩風(fēng)馬旗·風(fēng)中的祈禱——淺析藏族風(fēng)馬旗的文化內(nèi)涵[J]. 魅力中國,2010,(12).

[15]王偉. 與神靈溝通的藝術(shù)——西藏風(fēng)馬旗與佛教淵源的初探[J]. 遼寧行政學(xué)院學(xué)報,2007,(4).