導彈遇靶碰撞的過載仿真分析

楊娜+陳虎林??

摘要: 通過LS-DYNA顯式動力學商業軟件對導彈遇靶的幾種典型狀態進行模擬, 用簡化模型分析了導彈和靶機碰撞時頭部的過載情況。 結果表明:最大過載并非發生在碰撞初始時刻, 而是在碰撞進行到一定程度時; 隨碰撞時彈軸與靶機軸夾角減小, 最大過載減小。

關鍵詞: 導彈; 靶機; 過載; 碰撞; 顯式動力學分析

中圖分類號: TJ760.3文獻標識碼: A文章編號: 1673-5048(2017)01-0062-06[SQ0]

0引言

隨著空空導彈導引精度的提高, 導彈與目標碰撞的概率增大, 觸發引信在引戰系統中的重要性也隨之提高。 空空導彈觸發引信的設計指標主要包括靈敏度、 作用時間, 這兩個指標受引信安裝部位、 彈道環境、 碰撞條件、 目標特性等因素的影響[1]。 從安全的角度要求, 引信軸向過載小于某一值g1時, 不得觸發引信; 從工作角度要求, 縱向過載大于g2時, 引信必須觸發。 因此, 了解導彈與目標碰撞時的過載情況十分重要。 本文采用將沖擊動力學與有限元相結合的分析方法, 可以解決彈目碰撞沖擊動力學計算問題。

在沖擊動力學方面, 已經有鳥撞飛機風擋[2-4]、 汽車碰撞以及浪擊艦船[5]、 軍用飛機救生彈射座椅[6]、 艦載機著艦攔阻索[7-8]等方面的分析。 目前, 針對彈目碰撞沖擊過程的數值模擬計算尚不多見。

本文以空空導彈撞擊靶機為例, 利用LS-DYNA商業有限元分析軟件, 采用顯式動力學分析方法模擬了彈目碰撞過程, 考察了彈目碰撞時的過載, 為觸發引信的設計描述了動力學環境。

1結構模型及材料參數

1.1結構模型

以空空導彈和某型靶機為背景,建立分析模型。

考慮導彈天線罩與靶機首先發生碰撞的情況, 在建立簡化模型時, 保持真實模型的質量、 質心、 外部結構材料屬性等數據參數, 對內部部分結構用附加質量代替, 關注彈目相遇時, 導彈天線罩結構上的過載。

導彈模型如圖1所示。

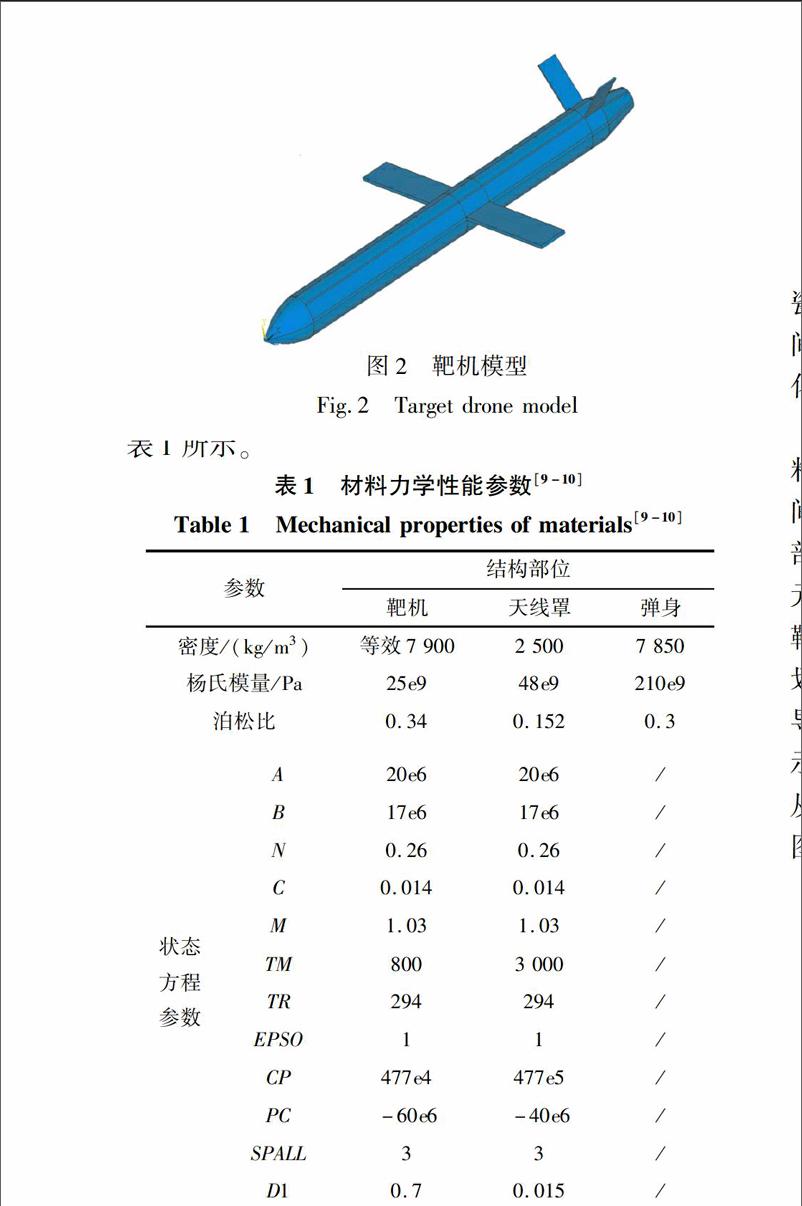

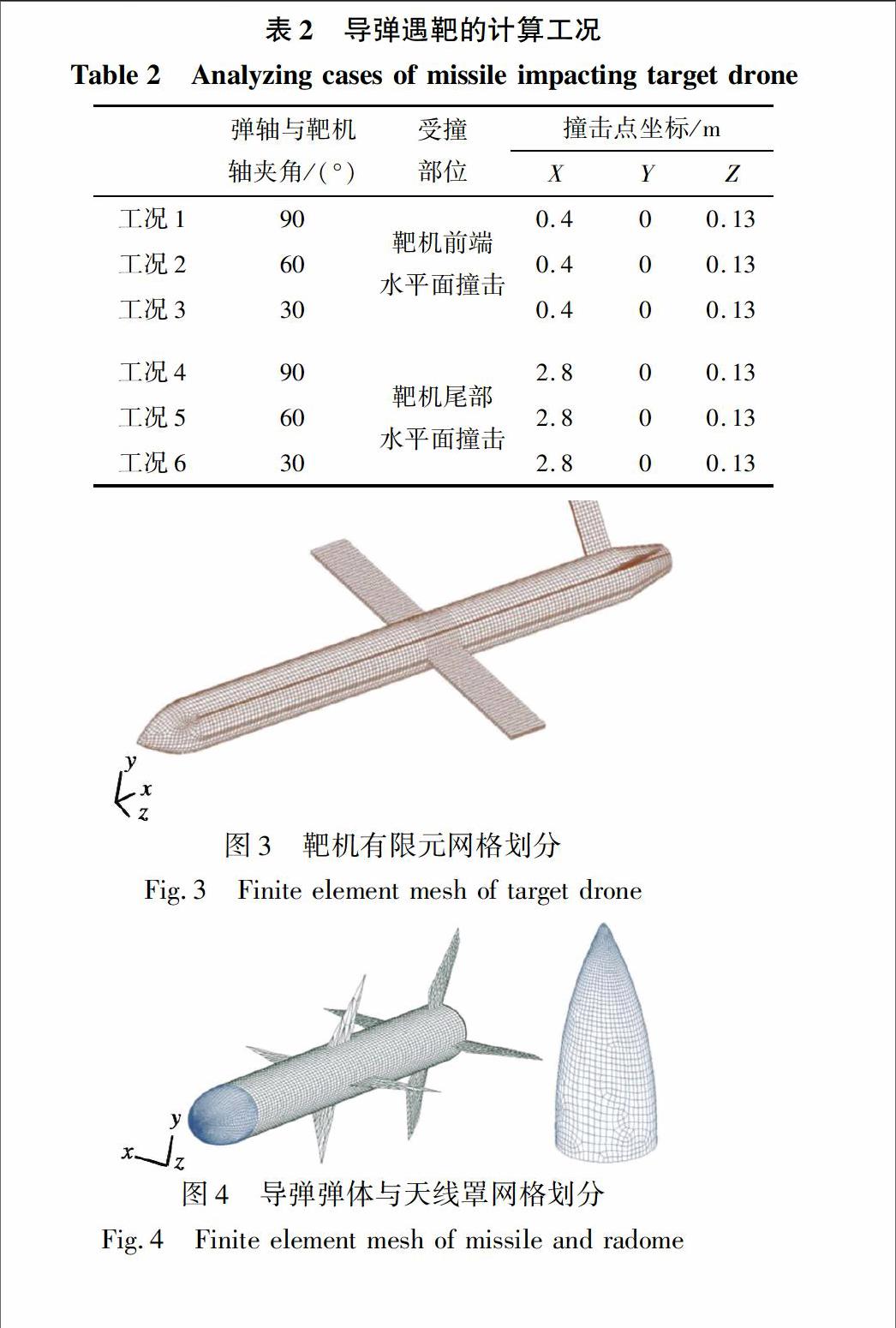

本文分析導彈遇靶問題時, 以靶機中心軸為X坐標, 機頭頂點為原點, 導彈接觸靶機時, 假設彈軸與靶機中心軸共面, 并且導彈天線罩頂點與靶機接觸, 僅對表2中的六種假設工況進行分析。

采用有限元顯式動力學方法求解, 假設靶機以200 m/s的速度飛行, 導彈以700 m/s的速度接近, 根據表2所列的工況分別進行計算, 在導彈遇靶時, 采用面面侵蝕接觸考慮靶機殼體與導彈殼體之間的作用。

導彈天線罩與導彈彈身采用固支連接模擬陶瓷天線罩與連接環之間的連接, 連接環與彈身之間以及各艙段之間的楔塊連接也均用固支連接簡化模擬。

根據表1中所列參數對各個部分模型進行材料定義, 在本文分析過程中, 只考慮很短的碰撞時間, 單元失效刪除后不存在大變形問題, 故對各個部分均采用了相同的殼單元THIN SHELL 163,單元采用縮減積分, 運算速度較快。 在劃分網格時, 靶機頭部及導彈天線罩采用四節點殼單元, 自由劃分網格, 導彈舵翼面采用三節點殼單元, 靶機及導彈其他部分均為四節點映射網格, 如圖3~4所示, 天線罩進行網格劃分時, 采用空間比例布種, 從天線罩頂點到底部由密到疏形成自由網格, 如圖4所示。 靶機10 226個單元, 天線罩6 726個單

3計算結果

前處理完成后, 根據表2的內容分別進行計算, 導彈速度為700 m/s, 在分析中僅考慮靶機表面與導彈陶瓷天線罩碰撞。 在導彈遇靶時, 天線罩與靶機碰撞破碎后, 罩體內雷達陣面也隨之與靶機碰撞。 雷達陣面碰到靶機的時間約為0.5 ms, 故僅對0.5 ms內, 彈靶相遇的各工況計算結果進行分析。

3.1工況1

工況1為導彈從靶機前端側面垂直進行碰撞, 圖5為彈目相遇的有限元模型。

碰撞0.195 ms后, 達到第一個過載峰值, 天線罩底部與彈身結合部位某一點的過載為3 654 m/s2, 在0.425 ms時達到最大過載, 為23 251 m/s2。

根據圖顯示, 最大過載并非發生在碰撞初始時刻, 而是發生在碰撞進行到一定程度時, 這符合碰撞的物理過程。 碰撞時, 結構未發生破壞之前的變形逐漸增大, 產生的恢復力亦逐漸增大, 由此產生的振蕩加速度逐漸增大。

3.2工況2

工況2為導彈從靶機前端側面60°夾角進行攻擊, 圖10為彈靶相遇的有限元網格模型。

罩底部與彈身結合部位某一點的過載為2 297 m/s2, 在0.477 ms時達到最大過載, 為9 685 m/s2。

4結論

通過數值模擬對導彈與靶機碰撞時幾種不同的工況進行分析, 對天線罩部位遇靶時, 罩體與彈身結構接合面位置的過載進行計算分析, 結果表明:

(1) 最大過載并非發生在碰撞初始時刻, 而是發生在碰撞進行到一定程度時, 這符合碰撞的物理過程;

(2) 隨碰撞時彈軸與靶機軸夾角減小, 最大過載減小;

(3) 引信設計應考慮在碰撞最小夾角情況下, 最大過載仍能滿足觸發條件。

參考文獻:

[1] 袁正, 孫志杰.空空導彈引戰系統設計[M]. 北京: 國防工業出版社, 2007: 151.

Yuan Zheng, Sun Zhijie. FuzeWarhead System Design of AirtoAir Missile[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2007: 151. (in Chinese)

[2] 張樂迪, 張顯余.飛機前風擋撞鳥動態響應分析[J].機械制造, 2013, 51(6): 4-6.

Zhang Ledi, Zhang Xianyu.Dynamic Response Analysis on Bird Strike at Aircraft front Windshield[J]. Machinery, 2013, 51(6): 4-6. (in Chinese)

[3] 王新軍, 岳珠峰, 王富生, 等.飛機風擋結構抗鳥撞動響應數值模擬[J].強度與環境, 2007, 34(1): 28-32.

Wang Xinjun, Yue Zhufeng, Wang Fusheng, et al. Numerical Simulation of Bird ImpactDynamic Response for Windshield[J]. Structure & Environment Engineering, 2007, 34 (1): 28-32. (in Chinese)

[4] 張志林, 姚衛星.飛機風擋鳥撞動態響應分析方法研究[J].航空學報, 2004, 25(6): 577-580.

Zhang Zhilin, Yao Weixing. Research on Dynamic Analysis of Bird Impact on Aircraft Windshield[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2004, 25 (6): 577-580. (in Chinese)

[5] 劉東岳, 汪玉.ANSYS環境中的艦船機艙區結構沖擊動力學仿真[J].計算機仿真, 2001, 18(4): 74-76.

Liu Dongyue, Wang Yu. The Structure Shock Dynamic Simulation of Engine Room for Warship Based on ANSYS[J]. Computer Simulation, 2001, 18 (4): 74-76. (in Chinese)

[6] 賀朝霞, 吳立言, 李艷敏, 等.彈射座椅的沖擊動力學分析研究[J].中國機械工程, 2005, 16(3): 201-204.

He Zhaoxia, Wu Liyan, Li Yanmin, et al. Analysis and Research about Impact Dynamics of Ejection Seat[J]. China Mechanical Engineering, 2005, 16 (3): 201-204. (in Chinese)

[7] 沈文厚, 趙治華, 任革學, 等.攔阻索沖擊的多體動力學仿真研究[J].振動與沖擊, 2015, 34(5): 73-77.

Shen Wenhou, Zhao Zhihua, Ren Gexue, et al. MultiBody Dynamic Simulation of Impact on Cross Deck Pendant[J]. Journal of Vibration and Shock, 2015, 34 (5): 73-77. (in Chinese)

[8] 張鑫, 李玉龍, 劉元鏞, 等.飛機對中和偏心攔阻鉤索動力學分析[J].機械強度, 2008, 30(4): 549-554.

Zhang Xin, Li Yulong, Liu Yuanyong, et al. Arresting Hook and Cable Dynamics of Aircraft Arrest Landing on or off Center[J]. Journal of Mechanical Strength, 2008, 30 (4): 549-554. (in Chinese)

[9] 時黨勇, 李裕春, 張勝民.基于ANSYS/LS-DYNA8.1進行顯式動力分析[M]. 北京: 清華大學出版社, 2005.

Shi Dangyong, Li Yuchun, Zhang Shengmin. Explicit Dynamic Analysis Using ANSYS/LSDYNA 8.1[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2005. (in Chinese)

[10] 尚曉江, 蘇建宇.ANSYS/LS-DYNA動力分析方法和工程實例.中國水利水電出版社, 2006.

Shang XiaoJiang, Su Jianyu. Dynamic Method and Engineering Practices Using ANSYS/LSDYNA[M]. Beijing: China Water & Power Press, 2006. (in Chinese)

[11] 湯昊, 趙俊利, 王凱, 等.運動體碰撞動力學過程的數值仿真分析[J].機電技術, 2015(1): 14-16.

Tang Hao, Zhao Junli, Wang Kai, et al. Numerical Simulation of Dynamic Process FormultiBody Collision[J]. Mechanical & Electrical Technology, 2015(1): 14-16. (in Chinese)