新疆阿克蘇地區三種機采棉種植模式對比試驗

武旭亮

[摘 要] 文中介紹了沙雅縣三種機采棉種植模式的對比試驗情況,探索適應阿克蘇棉區全程機械化生產技術模式和作業規程,引導棉花生產向機械化、集約化、規模化、標準化方向邁進,全面提升棉花生產機械化技術水平。

[關鍵詞] 棉花 機采 種植模式 試驗

[中圖分類號] S562 [文獻標識碼] B [文章編號] 1003-1650(2017)02-0130-02

2016年阿克蘇地區快速提升棉花生產機械化作業水平,以棉花生產為主的縣(市),全面推廣衛星地位自動導航駕駛技術、膜下滴灌和精量播種,機械化殘膜回收,脫葉劑噴施、棉花秸稈回收及機械化采收等技術應用,在各縣市棉花高產連片種植的區域,重點抓好棉花采收機械的應用示范,建立棉花機采棉種植模式面積達到69.365萬畝,完成機收作業面積10.72萬畝。

1 對比試驗的基本情況

在沙雅縣新墾農場建立棉花三種機采生產種植模式對比試驗示范區,面積45畝,進行嚴格的對比。

1.1 參試品種:參試品種為新陸中37號。

1.2 試驗地概況

前茬作物是棉花新陸中37號,壤土。上年12月中旬,667m2灌水90m3,每畝667m2施鉀肥10kg,尿素10kg,三料(重鈣)40kg,有機肥20kg。

1.3 試驗設計

在同一條田內分3個小區。

種植模式1——寬窄行,行距10+66+10cm(根據本地已應用的機采模式確定),膜寬205 cm,滴管帶為一膜3帶,株距:11.5cm,穴數:13。

種植模式2——等行距三角形種植模式,行距4+72+4+72 cm,膜寬205 cm,兩膜12行,滴管帶為一膜3帶,株距:11.5cm,穴數:13,理論株數:15263株/畝。

種植模式3——24穴等行距種植模式,行距76+76+76cm,膜寬205 cm,兩膜6行,滴管帶為一膜3帶,株距:6cm,穴數:24,理論株數:14627株/畝。

1.4 技術路線

機械化土地平整→機械深耕翻、深施肥、噴灑除草劑、聯合整地→機械化高密度鋪膜精量播種→機械化滴灌→機械化棉花打頂→機械化棉花化學脫葉催熟技術→機械化采棉→機械化打模運輸開模→機械化棉花清理加工→機械化秸桿還田及殘膜回收。

1.5 耕整地情況:使用1254拖拉機配套四鏵液壓翻轉犁(小副犁)作業,耕深30 cm;使用854拖拉機配套3米聯合整地機粑地作業。

2 試驗記錄情況

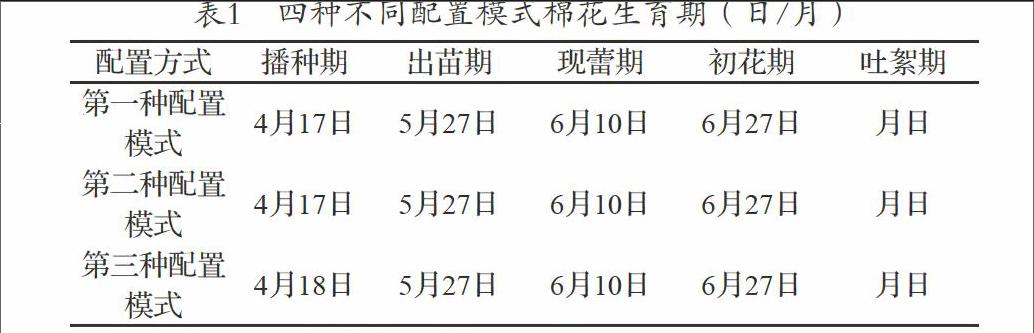

三種模式,生育期基本無區別。

2.2 田管記錄情況

防水施肥:6月12日——6月13日,每畝4公斤的尿素和1.5公斤的滴灌肥;6月24日——6月25日,每畝2公斤的尿素、2公斤一銨1公斤鉀肥; 7月6日——7月7日,每畝2公斤的尿素、2.5公斤的一銨和1公斤的鉀肥;7月18日——7月19日, 每畝2公斤的尿素、2公斤一銨、1公斤鉀肥,2公斤滴灌肥;7月20日——7月21日,每畝2公斤的尿素、一銨1公斤鉀肥; 7月29日——7月31日,每畝3公斤磷、2公斤氮、1公斤鉀肥和1.5公斤滴灌肥;8月10日,每畝2公斤磷、2公斤氮、1公斤鉀肥和2公斤滴灌肥;8月19日——8月24日,每畝4公斤氮、3公斤鉀肥。

打藥情況:5月29日——5月30日,每畝0.3g縮節胺/綠寶營養液;防蟲知馬病蚜蟲;6月15日——6月16日,每畝0.5克阿維菌素,防治紅蜘蛛蚜蟲;6月29日——6月30日,打苗,化控針對蚜蟲、棉玲蟲和紅蜘蛛,每畝縮節胺4克,滅多威阿維菌素;每畝葉面肥豐達10-15克;7月19日——7月20日,每畝縮節氨5克、葉面肥20克。

除草情況:6月2日除草。

打頂情況:7月7日開始打頂,8日——9日下雨,10日——15日打頂結束。

3 試驗結果:

測產方法:測產時,每個樣點取0.01畝,取樣時以一個播幅為宜。先實測行距,計算出樣點行長。行距(m)=播幅寬/播幅行數;行長(m)=1畝(666.7m2)/行距;查取有效鈴數、株數、計算產量;理論畝產量(kg/畝)=畝有效鈴數×單鈴重(g)/(1000)。

在專業技術員的精心管理下,其中等行距三角形種植模式4+72+4測產結果為畝產籽棉403.81kg,24穴等行距種植模式76+76+76測產結果為畝產籽棉377.76kg,寬窄行種植模式10+66+10測產結果也達到402.46kg。

4 試驗分析

4.1 播種地平整度影響:由于2膜12行等行距三角形首次播種,對地的平整度要求高,每膜的中間行頻繁出現飄籽現象;

4.2 氣候等自然條件:當地在播種后到5月10日出現了兩次風沙天氣,對苗的生長有一定影響。

4.3 播種機問題及建議: 4+72+4的寬窄行的穴播器間距調整結構不穩定,實際窄行間距為5——8厘米之間,實際寬行間距為71——68厘米之間;從各個生理期觀測與常規機采棉試驗田長勢區別不顯著。建議廠家對其調整結構進行改進,達到試驗規定所需種植模式。

4.4 24穴等行距種植模式試驗田采用一膜三帶田管,吃水吃肥均勻、通風透光性號、上桃快。以棉桃數量為標準和棉花莖干進行對比,24穴等行距種植模式(76+76+76)試驗田的棉桃數量及大小、棉花莖干高度粗度明顯優于等行距三角形種植模式(4+72+4)和常規機采棉試驗田。

5 主要做法:

5.1 加強領導組織:成立地區和縣(市)機采棉對比試驗項目領導小組;地區農機局統一部署,地區農機推廣站具體實施,沙雅縣農機局負責協調合作社和試驗地塊,保證對比試驗的順利進行。

5.2 多方協調準備試驗條件:選取機采棉種植核心示范區的連片地塊,承包戶擁有多年種植管理經驗的科技示范戶;利用項目資金,積極解決地膜、滴管支管、機具改裝、測產等經費問題。

5.3 充分發揮農機、農業和合作社多部門之間的協同作用:據機采棉技術發展的要求,組織并建立農機、農業和合作社間緊密的協作關系。農機部門具體標準化作業環節,農業部門負責田管及試驗數據整理,合作社負責地塊協調。

5.4 強化技術培訓:根據阿克蘇地區有關機采棉技術,組織農機、農業等部門技術人員編寫針對性、實用性和操作性強的機采棉技術培訓教材。