次貸危機對我國交叉性金融工具監管的啟示

劉科星

摘 要:金融綜合化經營趨勢下,交叉性金融工具創新不斷涌現,整合金融資源的同時,也帶來了金融風險的交叉傳染甚至疊加擴大。2008年美國次貸及其衍生品帶來的交叉性金融風險傳染,并最終引致金融危機就是典型的例子。本文梳理總結了次貸衍生品的風險傳導路徑及其原因和啟示,再結合我國當前交叉性金融工具的風險特點及其傳導路徑,從防范系統性金融風險的角度,提出加強交叉性金融工具監管的相關建議。

關鍵詞:交叉性金融工具;次貸衍生品;金融風險傳導

中圖分類號:F830.92 文獻標識碼:B 文章編號:1674-0017-2016(10)-0021-06

2008年美國次貸危機中,次貸衍生品的繁榮助長房地產市場泡沫和金融資源的“脫實向虛”,金融風險跨市場、跨行業傳染及放大效應最終引致系統性金融風險的教訓值得警醒。當前,我國以各類金融資產產品為代表的交叉性金融工具正進入蓬勃發展時期,并且通過嵌套使用加劇交易鏈條的復雜性和杠桿效應,亟需認識其中風險以及風險傳導機制,加強風險防控和監督管理,引導金融創新支持實體經濟,促進金融體系健康可持續發展。

一、交叉性金融工具及相關文獻綜述

交叉性金融工具,有的文獻中也稱為交叉性金融業務或者交叉性金融產品,角度不同,但其實質都是指金融業交叉經營的一種現象。2005年中國人民銀行發布的《中國金融穩定報告》提出交叉性金融業務是指一項金融業務跨貨幣市場、資本市場、保險市場等至少兩個以上金融市場或跨銀行、證券、保險、信托等至少兩個以上金融行業。王艷紅(2009)從交叉性金融業務的功能角度,指出交叉性金融業務是在各個金融部門間或為提供相互便利,或為共同開拓市場,或為提供資金支持,或為向其他部門滲透,而推出的涉及兩個或兩個以上部門的具有交叉性特征的金融業務。葉文輝(2014)從交叉性金融目的的角度,認為交叉性金融業務是不同類型金融機構共同開發設計的具有融合多行業特點的金融業務,其目的是為了滿足投資者多樣化投資需求。

目前,關于交叉性金融工具的文獻研究主要分為三個方面:一是交叉性金融工具蘊藏的風險。比如存在信息披露和風險揭示不充分,投資者風險意識不強,部分業務存在監管真空,規則有待完善,合作層級偏低,產品同質化程度較高等風險隱患易娟(2010);成為規避金融監管、進行監管套利的工具,非標準債權項目加大了信用風險(葉文輝,2014;何虹,2014);業務鏈復雜化增加了連鎖傳染風險,嚴重影響中央銀行金融統計數據的真實性,風險收益、期限結構錯配加大了流動性風險(葉文輝,2014;何虹,2014、陳寶衛,2014);資金杠桿效應放大了商業銀行經營風險(何虹,2014)。二是交叉性金融業務快速發展背景下消費者權益保護的問題。朱偉彬與曾煥晴(2016)研究發現,我國交叉性金融產品和服務消費者權益保護法律法規不健全,缺乏以保護消費者權益為核心、規范交叉性金融產品和服務交易行為的立法,交叉性金融產品和服務消費者權益保護主體職權不清、保護手段不足、協調機制不完善等。三是對交叉性金融工具的國際研究。李成業(2011)研究發現國外一些國家通過引入中央交易對手清算減少系統性和交易對手風險,通過建立交易信息庫以提高市場透明度,同時強化對沖基金和賣空交易監管,創新多種監管方式,以填補監管“真空”,促使監管全面覆蓋衍生品風險。李研妮(2014)研究發現美國主要是通過擴大美聯儲監管職責的范圍,賦予監管協同權利,統一監管政策,防止出現規避監管和監管套利行為,加強信息披露和共享,強化對交叉性金融業務的風險監控,完善交叉性金融業務的風險隔離和防火墻機制等方式促進對交叉性業務的監管。

本文以2008年美國次貸危機為例,分析次貸衍生品帶來的交叉性金融風險傳染機制及原因,再結合我國當前交叉性金融工具發展的實際情況、風險傳染機制等,提出交叉性金融工具發展與監管的參考建議。

二、次貸危機中交叉性金融風險傳導機制及啟示

(一)次貸衍生品的交叉性金融風險傳導機制

2001年-2003年,受美聯儲連續13次下調基準利率等政策刺激,美國的消費與投資、信用快速擴張,房地產市場持續繁榮,次級抵押貸款市場迅速發展,次級貸款證券化、再證券化等系列金融衍生品創新不斷涌現,2008年美國次貸危機是交叉性金融工具風險傳染的典型例子。以次級住房抵押貸款為基礎的資產證券化衍生品將住房市場的信貸違約風險傳導至資本市場,從次級貸款公司及存貸機構傳導至投資銀行、保險公司乃至整個金融體系,從而形成了系統性金融風險。

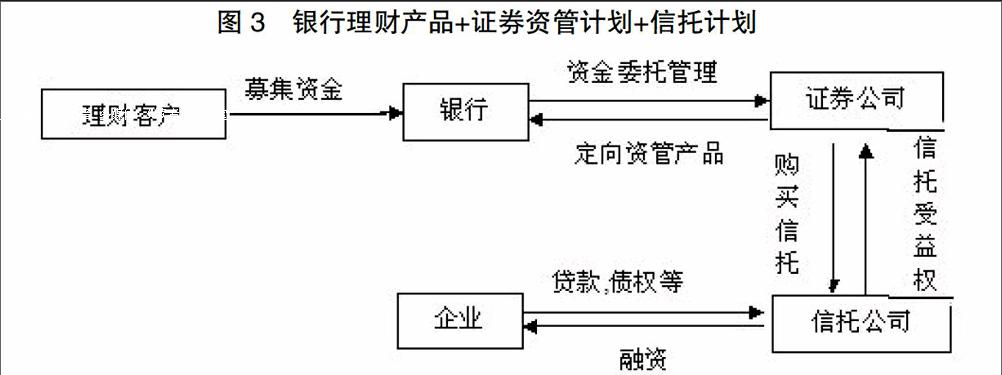

從次貸危機傳導路徑可以看到,次貸及其衍生品產業鏈的參與方包括住房貸款機構、投資銀行、保險公司、對沖基金等,衍生出的ABS、CDO、CDS等交叉性金融工具使得風險在這些機構之間產生、傳染并放大,最終引發了金融危機。

1.住房貸款機構等發放次級住房抵押貸款,并以此為基礎發行資產抵押證券產品。美國房地產市場在低利率政策刺激下發展繁榮,住房貸款機構等為了迎合低收入者或者收入不穩定人群的購房欲望,推出了次級住房抵押貸款業務。同時,為了減少資本占用,這些貸款始發機構不愿意將這些貸款資產再持有至到期,而是將其進行打包,以證券化(如ABS、MBS)的形式出售給金融市場投資者,獲得資金后又可以繼續放貸、繼續證券化賣出。由于屬于銀行表外業務,不用計提資本,未受到有效監管約束。

2.投資銀行對次級貸款證券化產品進行衍生設計和投資交易。投資銀行購進來自不同放貸機構的住房按揭貸款,再按照資產收益和風險等進行分類、重組包裝、增信等轉換成標準化、小單位證券,銷售給市場投資者。為了提高市場交易的活躍度,這些投資銀行或基金還創設了擔保債務憑證(CDO)、信用違約互換(CDS)結構化融資工具,通過復雜的數理模型設計,為不同風險偏好的市場投資者量身定制個性化的衍生投資工具。由于美國監管當局假定衍生品交易雙方均能正確了解衍生品的風險,因此這些行為被劃為市場行為,不受任何干預,基本沒有受到有效的監管和控制。

3.保險公司等機構為次級貸款證券化產品提供“保險”并參與投資交易。在房價不斷上漲的市場行情下,一方面,具有金融擔保職能的保險公司為次級貸款及其衍生品提供了過多的保險,在一定程度上對市場起到推波助瀾的作用,如全球最大的保險公司—美國國際集團(AIG),有一個專門為3A等級結構性證券提供保險的金融產品團隊,每年收取2個基點的保費;另一方面,保險公司作為金融市場的重要資金供給和投資者,也深度參與其中,購買了大量的次級貸款證券化等衍生金融產品。

4.對沖基金等市場投資者對次級貸款衍生品進行杠桿投資和過度炒作。對沖基金是次級債的主要投資者之一,也是使用杠桿最高的機構。一般會以最低信用等級的CDO為抵押,向銀行進行融資后繼續投資于次級貸款系列衍生金融產品,通過加杠桿的方式對相關產品進行瘋狂炒作,謀取暴利,從而導致次級貸款及其衍生品市場的急劇膨脹。由于美國監管當局原則上不對非系統風險進行持續監控,不對非中小投資者進行特別保護,因此不要求對沖基金登記注冊,使得市場無法獲得對沖基金的相關信息。

5.金融市場對次貸及其衍生品的反復炒作。在房地產市場價格走高的形勢下,次級住房抵押貸款經過多重證券化和包裝設計之后,有信用評級機構的評級,有信用違約互換設計,可以滿足市場不同投資需求,從而受到市場廣泛追捧,次貸衍生品呈指數增長。2000年CDO達到1500億美元,2007年增加到12000億美元;CDS在2000年只有6300億美元,2007年就增加到了62200億美元,增幅近10倍。次貸衍生品市場的空前繁榮也刺激了次級貸款的擴張,大型銀行爭相搶購次級抵押貸款公司,如前25家次級抵押貸款公司被國民城市銀行、美林、華盛頓互惠銀行、匯豐銀行、雷曼兄弟、摩根大通、花旗、貝爾斯登等收購,許多非銀行的金融公司也通過短期融資爭相成為貸款發放者。

(二)交叉性金融風險傳導引致系統性風險的啟示

1.脫離實體經濟的過度創新。現在來看,創新的次級貸款系列金融衍生品市場最后已經變成了脫離實體經濟的資金空轉和炒作。住房貸款機構、投資銀行、對沖基金等各類市場投資主體,買入次級貸款衍生品,再資產證券化、再賣出、再賣入……。為了賺取更多交易差價收益,投資者還會加杠桿。2007年,投資銀行、對沖基金等機構的杠桿率普遍達到了20甚至30倍;商業銀行受資本充足率限制,杠桿率水平相對較低,但是在資產證券化安排下,也紛紛通過設立特殊目的機構代持高風險的次級債產品。如此一來,這些金融衍生品就像股票一樣,在市場上被反復炒作,市場總價值不斷被推高,與基礎資產的真實價值大相背離。而且,從基礎資產端來說,金融市場通過這種創新產品交易,不斷鼓勵不具備償債能力的借款人貸款去購房,賭注是房地產價格的不斷上漲。結果是,房地產市場和金融市場相互滋生泡沫,最后共同承擔了風險。

2.個體低風險甚至無風險但加劇了系統性風險累積。次貸發放機構發放了較高風險的次級貸款,但通過資產證券化打包出售,貸款風險隨之轉移,可以不斷做大規模。投資銀行等市場投資者購進這些次級貸款抵押證券,理論上承接了貸款風險,一方面主要依賴于這些債券的信用評級來判斷風險,對貸款人原始資料基本沒有關注;另一方面通過擔保債務憑證、信用違約互換等設計,給基礎資產違約風險買了“保險”,對貸款風險更沒有動力去關注。保險公司等為這些次貸衍生品提供“違約保險”從而承擔了貸款違約損失風險,但是這些機構根據大數定理測算損失概率,認為集中違約賠付的概率較低,風險可控。還有市場上的評級機構,除了道德風險之外,基于對住房價格不可能在全國范圍內同時下跌的判斷,讓這些次級債券具備了較高的信用評級。于是,放貸機構和投資者各自都是低風險甚至無風險的,基礎資產及其風險也已經不再重要了。最終,當房地產市場泡沫破滅、次級貸款違約風險集中暴露、相關金融衍生品價值嚴重縮水的時候,金融市場交易急劇萎縮、“違約保險”無力賠償、放貸機構和投資者虧損嚴重,涉及其中的各個金融機構都成為了最后的風險承擔者。

3.監管寬松致金融市場投機嚴重、系統性金融風險被忽視。1982年,美國國會通過《加恩-圣杰曼儲蓄機構法》,允許儲蓄機構購買商業票據和公司債券,發放商業抵押貸款和消費貸款,甚至購買垃圾債券,具有與銀行相似的業務范圍,但卻不受美聯儲管制。《1987年公平競爭銀行法》、《1989年金融機構改革、復興和實施方案》,1999年《金融服務現代化法》等,徹底廢除了1933年《美國銀行法》(即格拉斯-斯蒂格爾法)的基本原則,銀行業與證券、保險等投資行業之間的壁壘消除。金融監管向解除金融管制的轉變為金融市場創新以及投機提供了便利。特別是資產證券化的創新發展,將銀行傳統“借貸—持有”的融資模式轉變成為了“發起—分銷”,傳統銀行信貸資產及其業務從表內轉移到了表外,不受資本占用、流動性監管等約束。同時,美國“雙重多頭”的傘狀監管模式下,監管機構各自為政、監管信息被分割,缺乏對金融集團、金融系統整體風險的監管視角和思維,并留下監管真空。CDO、CDS在美國私募市場上從幾乎為零成長為危機前44萬億美元,在此過程中竟沒有一個監管機構宣稱對其進行監管,從而導致金融衍生品的的風險交叉傳染并如滾雪球般地越來越大,最終因為雷曼兄弟破產引爆了次貸衍生品市場的崩潰和金融危機。

三、我國的交叉性金融工具及其風險傳導

(一)各類資管產品是當前我國交叉性金融工具的主要代表

我國金融發展起步相對較晚,金融衍生品市場發展比較滯后,資產證券化程度比較低,交叉性金融工具主要體現為當前泛資管市場背景下,各類具有跨市場、跨行業的交叉性金融屬性的資產管理產品,如銀行理財、信托計劃以及券商、基金子公司和保險公司的資產管理計劃等。跨市場既表現為各種資管產品在資產端的組合管理,使得投資標的橫跨貨幣、資本等多個市場,也可以表現為產品運作管理中出于對沖風險、套利等目的而產生的跨市場關聯交易。跨行業是指各類資管產品的發起運作涉及銀行、信托、證券、保險等多個金融行業。

2001年,信托業“一法兩規”相繼出臺重構了信托監管體系后,信托業務憑借其全市場牌照的優勢,得以快速發展。2003年光大銀行率先推出了銀行理財產品,2004年銀監局出臺法規正式規范商業銀行的個人理財業務,商業銀行的理財業務開始起步,尤其是在2010-2012年,受宏觀資金面緊張、銀行監管考核趨嚴等因素影響,銀行理財產品規模快速擴張,通過與信托公司的跨部門合作增多,銀行資金得以跨市場廣泛運用。2012年證券、保險行業監管層面密集出臺“新政”,證券公司、基金子公司、保險公司的資產管理業務開始急劇增長。根據光大銀行和波士頓咨詢公司發布的《中國資產管理市場2015》,截至2015年末,我國泛資產管理市場的各類資產管理產品總規模約93萬億元,近3年的年均復合增長率高達51%。其中,銀行理財產品存續規模23.5萬億元,信托資產余額約16.3萬億元,基金管理公司及其子公司專戶業務規模12.6萬億元,證券公司資產管理業務規模11.89萬億元,期貨公司資產管理業務規模1045億元,私募基金管理機構資產管理規模5.21萬億元,保險資管計劃1.3萬億元。

(二)資管產品相互投資嵌套形成金融風險交叉傳導

目前,我國交叉性金融工具的風險傳導主要是通過銀行理財、信托計劃、券商資管、保險資管、基金子公司專項資管計劃等產品相互投資或嵌套設計,將不同機構、不同市場關聯在一起,從而形成風險的傳染及擴散。下面分析兩類風險傳導案例,一種是以證券為基礎資產帶來的市場風險傳導,另一種是以債權為基礎資產帶來的信用風險傳導。

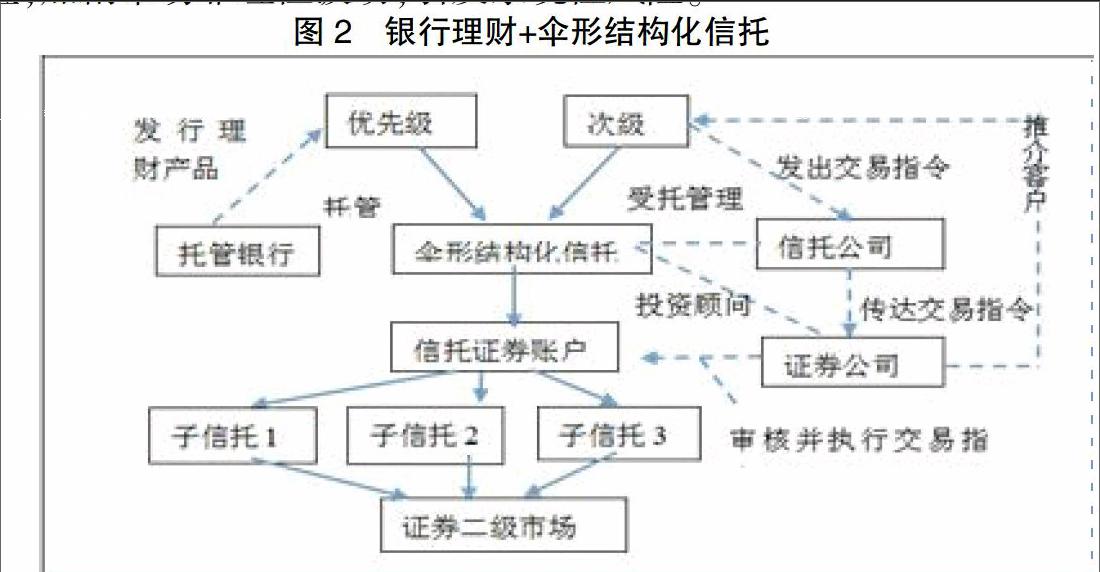

1.銀行理財+信托/資管計劃等投資資本市場形成市場風險傳染。根據監管要求,當股市行情好的時候,銀行理財資金通過信托、資管、基金子公司資管計劃嵌套使用,以傘形配資、參與定增、直接投資以股票二級市場為投資對象的專戶理財等方式,進入到股市。以傘形配資為例,銀行募集理財資金投資結構化信托產品優先級,劣后級一般由實際的投資者擔任,通過有限資金放大配比銀行資金,杠桿率通常在到1:2或者1:3,劣后級客戶發出股票交易指令,證券公司通常作為投資顧問,審核并執行交易指令。這一交易鏈條成為2015年上半年我國股市行情向好階段銀行理財資金繞道入市的主流模式,為銀行理財客戶、劣后級客戶以及充當中介的證券公司都賺取了可觀的收益。但是,當2015年6月股市出現急劇下跌的時候,由于傘形信托杠桿高,對市場下跌比較敏感,劣后客戶持有的股票一旦達到止損線,將直接被強制平倉,劣后級客戶要支付優先級客戶本金及收益,從而面臨虧損。同時,雖然當時的傘形配資規模不大,但是這種集中平倉時的市場拋售容易引發更大的連鎖反應,加劇市場非理性波動,引發系統性風險。

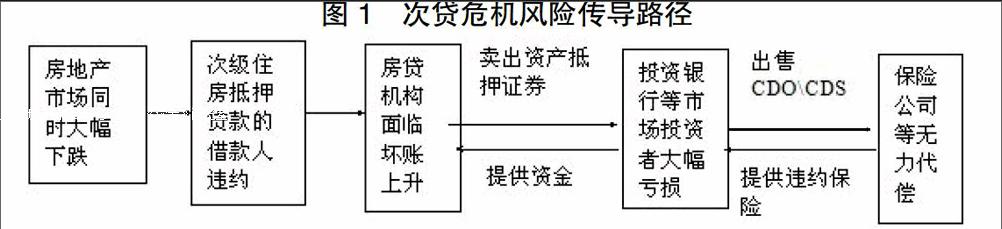

2.銀行理財+信托/券商資管等投資非標準化債券資產傳染信用風險。以銀證信合作為例,商業銀行發行理財產品募集資金,委托證券公司設立定向資產管理計劃,用于投資指定的信托計劃,信托計劃再通過貸款等方式向銀行指定的客戶或項目提供資金。實際操作中,銀行理財計劃、信托計劃、券商資管計劃、保險資管計劃還有基金子公司專項資管計劃,可以有不同的組合。如果借款企業或項目出現違約風險,一般由發起的銀行承擔資金損失風險,信托公司、證券公司、保險公司、基金子公司等中間的通道機構,只要合同明確,在法律上并沒有分擔損失的義務,但可能會面臨聲譽風險。

(三)我國交叉性金融工具的主要特點及風險隱患

1.規避監管驅動明顯,風險仍集中在銀行體系。以銀行理財產品為例,在負債端,主要是作為銀行業規避利率管制、“高息”吸收資金的渠道;在資產端,主要是投資于客戶未能獲得貸款的項目,為了規避信貸規模限制、信貸投向調控,開始與信托公司合作,嵌套信托計劃;受到銀信合作監管規范約束后,銀行又通過自營資金、或者理財資金通過嵌套信托、資管計劃等變成自營資金,再通過投資信托計劃、資管計劃等產品,投向非標準化債權資產。如信托計劃中,以通道業務為主的單一資金信托占比約6成;券商資管計劃中,以通道業務為主的定向資管計劃占比達9成。于是,雖然經過了跨行業、跨市場的交叉性金融工具設計和交易,但是風險并沒有得到轉移和分散,仍然集中在了銀行體系。

3.資金投向同質化,基礎資產風險集中度較高。規避銀行業監管驅動下的交叉性金融工具創新和嵌套使用,使得基礎資產選擇比較趨同。標準化資產投資則以債券為主,如23.5萬億元的銀行理財資金中債券占比大約30%,15萬億元資金信托計劃中債券信托占比11%。目前,信用債違約概率逐步加大,據不完全統計,2015年超過37只債券違約,2016年以來又有17只債券出現違約,債券市場如果出現大面積違約風險,對金融體系的沖擊可能比2015年6月的股災更加嚴重。此外,資管產品的非標準化債權投資集中于房地產、政府融資平臺等領域,如15萬億元資金信托計劃中近3成資金投向了基礎設施建設和房地產;基金子公司2015年發行的1342億元資管計劃中投資基礎設施建設和房地產的資金占比近7成,而房地產市場和融資平臺也正是當前重點金融風險領域。

3.產品信息不透明,剛性兌付壓力較大。如銀行理財產品,在信息披露方面不規范問題一直存在。部分產品說明書中基礎資產的范圍過于寬泛,如“投資于固定收益類和權益類資產,固定收益類包括國債、金融債、央票、企業債、公司債……,投資比例為60-100%,權益類資產通過信托、券商資管、基金子公司資管等通道投資于股票市場、股票定向增發、風險緩沖型定向增發項目、可轉債、高收益債、對沖基金等權益類資產組合,投資比例為0-40%”,再加上缺乏理財產品運行期間的信息持續跟蹤披露,一旦產品出現本息虧損,銀行難辭其咎,剛性兌付風險較大。此外,交叉性金融工具中大量運用了類資產證券化技術,并通過合同安排創設了各種名目的資產受益權、收益權等,缺乏完備的法律依據和司法判例支持,還有一些在嵌套使用中存在主導銀行違規簽署抽屜協議等現象,對產品信息披露進行模糊處理甚至人為阻斷信息披露等情況,一旦發生風險,可能會面臨權利主體利益難保障、相互推諉、資產懸空和處置困難等問題。

4.監管競爭和監管差異留下監管真空,交叉性金融風險監管不足。在我國現行的分業監管模式下,各個監管部門只對本行業負責,而且集發展與監管于一體,導致監管標準不一致,在很大程度上助長了銀、信、證、保等不同資管類產品為繞道監管規定而嵌套使用,導致風險多重掩蓋,監管資本和報表難以真實反映業務風險。如銀監部門對融資類銀信理財業務余額實行比例管理,中國證券業協會則更多從合作銀行審慎選擇方面對銀證合作業務進行規范,證券業資管可以為銀行提供更加便利的通道服務。銀行以貸款融資需要計提100%風險資本權重,但是如果通過理財計劃嵌套信托、證券資管等,信貸資產轉化為表外資產,可以不占用風險資本。同時,各管一段,監管信息片段化、分割化,沒有哪一個監管部門能對交叉性金融工具及其風險效應作出全面、及時、準確地分析和判斷,容易埋下系統性風險隱患。

綜上可見,由于經濟金融發展程度的不同,我國的交叉性金融工具發展較美國還具有明顯不同:美國的交叉性金融工具主要體現為金融衍生品,以套期保值、投機、套利和資產負債管理等為目的,主要是通過轉移風險或風險投資獲取經濟利益。通過模型測算,加入證券化、互換、杠桿等復雜設計,將各種投資主體聯系起來,一旦發生類似于房價全面下跌等重大風險的時候,風險的傳染性和破壞性也就更大。我國的金融衍生工具還比較少,當前的交叉性金融工具主要體現為各類金融機構的資產管理產品,證券化程度較低、杠桿設計比較少,規避監管的動機更加強烈,在發行規模、資金運用、投資門檻等方面有著相對更多的監管要求。所以,其中風險以及風險傳染性和破壞性相對較低。但是,銀行業務表外化、金融產品脫離實體經濟的過度創新、交易鏈條復雜化容易滋生道德風險、市場主體的個體理性可能導致整個金融系統的不穩定、對交叉性金融工具及其風險的監管真空或監管失效等方面,仍然具有相似相通之處。次貸危機警示我們,要從系統性金融風險的角度認識交叉性金融工具的風險效應,切實加強交叉性金融風險交叉傳染和擴大。

四、政策建議

(一)加強系統性金融風險防控,由人民銀行統籌交叉性金融工具監管

次貸危機之后,歐美國家經過深刻反思相繼進行了金融監管體制改革,共識之一就是加強了宏觀審慎監管,賦予中央銀行防范系統性金融風險的職能。人民銀行承擔著貨幣調控、金融穩定和金融服務三大職能,具有宏觀審慎管理的天然優勢,建議進一步明確并強化人民銀行宏觀審慎管理、防范系統性金融風險的職能定位,并以此為基礎,加強對交叉性金融工具監管的牽頭協調和統籌。

(二)加強統一監管和穿透性監管,引導交叉性金融工具創新回歸本源

當前,我國的交叉性金融工具創新中在分業監管中套利以規避監管的動機比較突出,亟需加快金融監管體制改革,通過監管資源合并或者重新組合,增強監管統一性和協調性,對面向同類投資者的同類產品,應建立統一的市場準入、運作方式、業務隔離、風險管理等規則和標準,消除監管差異,減少監管套利。同時,嚴格執行穿透性監管原則,不給市場主體人為包裝設計掩蓋產品實質的空間,鼓勵金融機構結合自身特點和發展需要,開展主動式的交叉性金融業務,減少通道式的被動參與,從而促進交叉性金融工具創新回歸合理配置資源、提高金融效率、支持實體經濟的本源。

(三)建立交叉性金融工具統計分析制度,加強交叉性金融風險監測與預警

以人民銀行負責的金融業綜合統計體系建設為契機,研究建立交叉性金融產品統計制度,逐步將不同金融機構發行的資管產品整合進入統一的登記系統,要求產品發行和交易人及時登記每一個產品及其交易中的核心要素,實現每個產品從資金端到資產端的完整信息反映,并以此為基礎,加強風險分析、識別與預警,防止交叉性金融風險傳染擴大。

(四)提高產品透明度,有序打破剛性兌付,強化風險隔離和風險自擔

統一相同風險類型交叉性金融工具合格投資人條件,確定不同風險類型產品合格投資人門檻。建立統一的交叉性金融產品信息披露制度,嚴格信息披露要求,增加基礎資產構成以及產品運作交易的透明度。此外,我國金融市場的剛性兌付問題仍然突出,雖然信托產品、信用債券等相繼曝出違約事件,但兜底的情況仍然存在,市場對銀行信用、對大型國企、對政府信用仍有著不可能違約的剛性預期,導致不合格市場主體無法及時出清、金融風險隨著金融資源一起向某些領域集中。打破剛性兌付規則還需深入推進,強化市場規則,引導交叉性金融工具交易中的各主體增強風險自擔意識,做好風險隔離。引導和鼓勵金融機構發行開放式的、標準化的交叉性金融產品,提高透明度,有利于市場及時發現和防控相關風險。

參考文獻

[1]董麗.跨市場金融風險監測與控制問題研究[J].甘肅金融,2005,(6):24-26。

[2]孫偉勝.區域金融風險預警機制研究[J].決策探索,2014,(22):56-58。

[3]汪其昌.對交叉性金融工具的風險監管研究[J].財經論叢,2006,(3):50-55。

[4]王海龍.跨行業交叉性金融工具的監管缺陷及其改進[J].上海金融,2006,(3):48-49。

[5]周偉忠,謝斌.現階段我國跨行業交叉性金融工具的監管[J].上海金融,2004,(8):25-28。

The Enlightenment of Subprime Mortgage Crisis to Chinas

Supervision to Crossing Financial Instruments

LIU Kexing

(Chongqing Operations Office of PBC, Chongqing 401147)

Abstract:Under the trend of financial integrated operations, crossing financial instrument innovation has been emerging constantly. At the same time of integrating financial resources, it also brings crossing infection and even superimposed expansion of financial risks. In 2008, a crossing financial risk infection brought by the United States sub-prime mortgage and derivatives eventually led to the financial crisis, which is a typical example. The paper summarizes the risk conduction path of sub-prime mortgage derivatives and its causes and implications, combined with the risk characteristics of current crossing financial instruments and its transmission path. At last, from the point of view of preventing systemic financial risk, the paper puts forward suggestions to strengthen the supervision to the crossing financial instruments.

Keywords: crossing financial instrument; subprime mortgage derivative; financial risk conduction

責任編輯、校對:王紅莉