基于試誤理論的課堂教學(xué)策略

孟凡龍

試誤理論是美國著名教育心理學(xué)家桑代克提出以解釋學(xué)習(xí)實(shí)質(zhì)與機(jī)制的一種方法.試誤法又稱嘗試─錯(cuò)誤法,是指消費(fèi)者通過嘗試與錯(cuò)誤,從而在一定的情境和一定的反應(yīng)之間建立起聯(lián)結(jié)。試誤理論的基本內(nèi)涵是消費(fèi)者在學(xué)習(xí)過程中,最初總是要經(jīng)歷一些錯(cuò)誤的嘗試動(dòng)作,隨著動(dòng)作的不斷反復(fù),錯(cuò)誤的動(dòng)作逐漸減少,成功動(dòng)作逐漸增多,最后完全獲得成功。“種群的特征”是蘇教版高中生物學(xué)教材《必修3·穩(wěn)態(tài)與環(huán)境》第三章第一節(jié)“生物群落的基本單位—種群”的第一課時(shí)內(nèi)容。本節(jié)教學(xué)中,筆者應(yīng)用“以學(xué)生為主體,教師為主導(dǎo)”的探究性教學(xué)思想,引導(dǎo)學(xué)生通過一套教具親自動(dòng)手模擬樣方法和標(biāo)志重捕法等活動(dòng)來學(xué)習(xí)種群的調(diào)查方法。試誤理論在本節(jié)課中的具體實(shí)踐主要體現(xiàn)在理解種群概念、學(xué)習(xí)樣方法和標(biāo)志重捕法時(shí),不提供或提供少量知識背景,使學(xué)生在操作過程中出現(xiàn)理解誤差和知識沖突。教師引導(dǎo)學(xué)生反思和總結(jié),使學(xué)生形成比較科學(xué)完善的知識體系。

1 創(chuàng)設(shè)生活情境,導(dǎo)入新授課題

教師播放描述毛竹、帝王蝶、蜉蝣、旗魚4種生物的1 min生活影片的微視頻。

師:前面我們以個(gè)體的形式了解了動(dòng)植物的調(diào)節(jié)和穩(wěn)態(tài)的維持,那么很多個(gè)體在一起會(huì)是怎樣的群體呢?這樣的群體會(huì)有怎樣的特征?它們又是如何維持穩(wěn)態(tài)的呢?

師:同學(xué)們看到影片中有哪些生物?(請一位學(xué)生回答)這些生物是以個(gè)體形式還是群體形式生活?(學(xué)生齊答)我們給這樣的生活在一定區(qū)域的同種生物的所有個(gè)體的集合起個(gè)名字,叫什么呢?(種群)

過渡:通過對種群知識的學(xué)習(xí),為森林樹木的合理砍伐、池塘魚類的合理捕撈、草原牛羊的合理放牧的解釋提供科學(xué)的依據(jù)。

2 聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際,把握核心概念

師:首先,根據(jù)討論,我們請一位同學(xué)給種群下個(gè)定義。(請一位學(xué)生回答,教師修正,得出完整的種群的定義)那么,該定義中的關(guān)鍵詞是什么?(請一位學(xué)生回答,并根據(jù)關(guān)鍵詞舉例)

教師投影圖文表述(① 一片草地上所有的草;② 兩個(gè)池塘中的鯉魚;③ 一塊棉田中由幼蚜、成熟蚜等組成的全部棉蚜;④ 一個(gè)蜂窩里全部的雄蜂),請同學(xué)判斷哪一個(gè)是種群,并說明理由。

師(過渡):看到圖中的一個(gè)種群中有這么多的個(gè)體,我們就想知道,這個(gè)種群中到底有多少個(gè)體?首先請同學(xué)們比較哪個(gè)草地的蒲公英數(shù)量多?

教師投影:甲草地10 m2有400株蒲公英,乙草地100 m2有3 000株蒲公英。教師引導(dǎo)學(xué)生分析數(shù)據(jù),得出種群密度的概念,同時(shí)以池塘中的鯽魚為例,進(jìn)一步完善種群密度的概念。教師指出:種群密度是種群最基本的數(shù)量特征。引導(dǎo)學(xué)生理解:要得到某種群密度,就先要知道該種群所有個(gè)體的數(shù)量和該種群所占據(jù)的面積或體積。

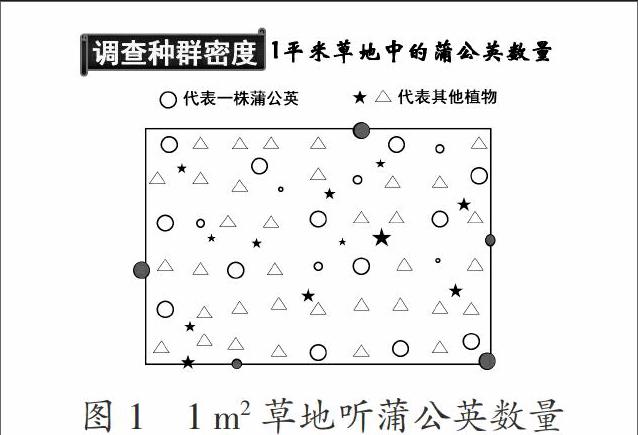

師:那么種群數(shù)量如何調(diào)查呢?投影:1 m2草地中的蒲公英數(shù)量(圖1),請同學(xué)們計(jì)算該地區(qū)蒲公英的種群密度。

有學(xué)生得出21株/ m2,也有22株/ m2。教師引導(dǎo)學(xué)生比較后得出:差異在于邊界上的個(gè)體如何計(jì)數(shù)。有的學(xué)生認(rèn)為是隨便取兩邊計(jì)數(shù),有的學(xué)生認(rèn)為是邊界上的所有個(gè)體都算。根據(jù)學(xué)生的想法,教師反問:你們覺得哪種計(jì)數(shù)更加科學(xué)合理?引導(dǎo)學(xué)生分析:該地區(qū)由于蒲公英數(shù)量較少,所以可以直接計(jì)數(shù),那么邊界上的個(gè)體我們一般取相鄰兩邊及其夾角上的個(gè)體計(jì)數(shù),比如我取左邊和上邊及其夾角的個(gè)體計(jì)數(shù),就得到了21株/ m2,或者取右邊和下邊及其夾角的個(gè)體計(jì)數(shù),就得到了22株/ m2,都是科學(xué)有效的。

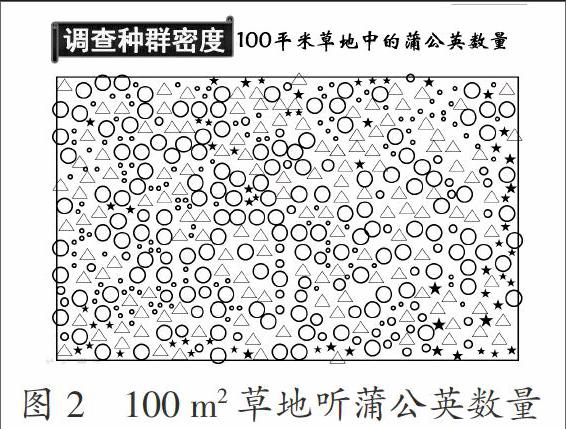

師:那么,對于分布范圍較大、個(gè)體較小、數(shù)目較多的種群,無法直接計(jì)數(shù)時(shí),如何調(diào)查種群密度呢?(引導(dǎo)學(xué)生采用估算的方法)

教師簡單介紹估算法:估算是一種重要的科學(xué)方法,在生產(chǎn)生活中應(yīng)用很廣泛,估算肯定會(huì)有誤差,如何盡可能地減少誤差,使數(shù)據(jù)更加科學(xué)合理有效是估算法的關(guān)鍵。所以調(diào)查100 m2草地中的蒲公英種群密度(投影圖2)時(shí)就要選取有代表性的地方,即樣方。

師:首先請同學(xué)們帶著幾個(gè)問題討論交流:① 樣方的面積多大更適宜?② 選取多少個(gè)樣方更合理?③ 在圖2中的什么位置選取樣方更科學(xué)合理?④ 邊界上的個(gè)體如何計(jì)數(shù)?

學(xué)生討論交流,請小組代表回答。教師引導(dǎo)學(xué)生理解選取樣方的重要原則是隨機(jī),并逐步展示五點(diǎn)取樣法和等距取樣法,引導(dǎo)學(xué)生選擇更加科學(xué)合理的隨機(jī)取樣方法:避免偶然性帶來的誤差。邊界上的個(gè)體選擇相鄰兩邊及其夾角的個(gè)體計(jì)數(shù),注意每個(gè)樣方計(jì)數(shù)的相鄰邊界應(yīng)該是相同的,如每個(gè)樣方都選擇左邊和上邊及其夾角的個(gè)體計(jì)數(shù)。

3 主動(dòng)參與模擬,探究活動(dòng)本質(zhì)

師:那么,我們可以模擬樣方法進(jìn)行隨機(jī)取樣嗎?需要提供哪些材料?

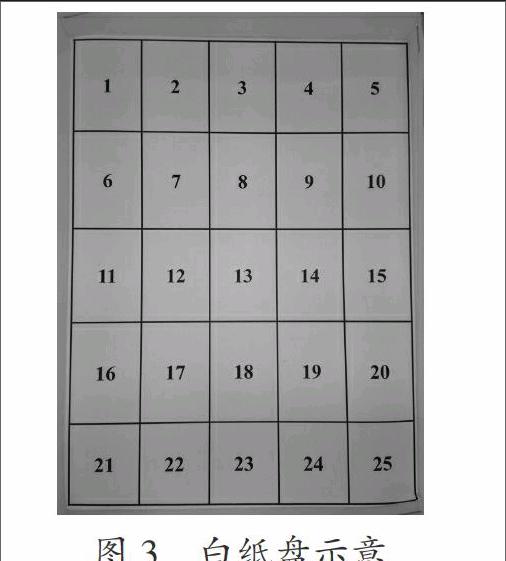

學(xué)生討論交流,教師補(bǔ)充,并展示教具:信封1中的若干黃豆、含有25個(gè)標(biāo)號方格的白紙盤(圖3)。教師指出實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖枪浪愠鲂欧?中的黃豆數(shù)量。各小組分組討論,并實(shí)施,同時(shí)在導(dǎo)學(xué)案的表格中記錄每個(gè)樣方法的黃豆數(shù)量。

學(xué)生進(jìn)行模擬活動(dòng),有的小組將黃豆隨機(jī)撒到白紙盤中,有的小組將黃豆倒入白紙盤中后再搖動(dòng)白紙盤使黃豆分布均勻,有的小組將所有黃豆集中到白紙盤一邊的5個(gè)方格中。教師要求每個(gè)小組將選取的樣方中的黃豆數(shù)量計(jì)算平均值,然后每小組派一位同學(xué)將本組的樣方平均值輸入到圖4的“樣方平均值”文本框(已經(jīng)插入了文本框控件,學(xué)生可以直接在演示的幻燈片上輸入數(shù)字)中。

每個(gè)小組輸入完畢后,教師設(shè)問:我們已經(jīng)知道了各小組的每個(gè)樣方的黃豆數(shù)量平均值,那么各小組的信封1中的黃豆總數(shù)如何計(jì)算?

學(xué)生回答:再乘以25即可。教師點(diǎn)擊相應(yīng)的“種群總數(shù)量”文本框[已經(jīng)設(shè)置了相應(yīng)的代碼Private Sub TextBox2_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single);TextBox2.Text = Val(TextBox1.Text) * 25;End Sub],得到每個(gè)小組的黃豆總數(shù)。然后,教師指出最接近真實(shí)值的小組(不說出黃豆的真實(shí)數(shù)量,為后續(xù)實(shí)驗(yàn)做準(zhǔn)備)和最偏離真實(shí)值的小組。先請最偏離真實(shí)值的小組代表闡述本組的操作流程,然后再請最接近真實(shí)值的小組代表闡述,教師及時(shí)引導(dǎo)學(xué)生分析:每組模擬實(shí)驗(yàn)過程中是否嚴(yán)格遵循了隨機(jī)原則?選取的樣方是否具有代表性?是否注意到樣方的個(gè)數(shù)、邊界上的個(gè)體計(jì)算、黃豆的分布情況等造成的實(shí)驗(yàn)誤差?

師(過渡):剛才同學(xué)們在選取好樣方后計(jì)算黃豆數(shù)量時(shí),要注意什么?

教師要求一位學(xué)生回答,引導(dǎo)學(xué)生理解:黃豆是圓形的,不能滾動(dòng),否則無法計(jì)數(shù)。因此,樣方法適合于調(diào)查什么樣的生物的種群密度?

教師引導(dǎo)學(xué)生分析:樣方法可以用來調(diào)查植物和活動(dòng)能力弱、活動(dòng)范圍小的昆蟲卵、蚜蟲、跳蝻等動(dòng)物。那么活動(dòng)能力強(qiáng)、活動(dòng)范圍大的其他動(dòng)物如何調(diào)查呢?并要求學(xué)生自主學(xué)習(xí)教材相關(guān)內(nèi)容。

教師要求一名學(xué)生描述標(biāo)志重捕法的原理,并提出問題標(biāo)志重捕法在實(shí)際野外調(diào)查中怎樣進(jìn)行呢?

教師展示例題:在一塊面積為2 hm2農(nóng)田中,放置100個(gè)捕鼠籠,一夜間捕獲了42只田鼠,將捕獲的田鼠經(jīng)標(biāo)記后在原地釋放。數(shù)日后,在同一地點(diǎn)再放置同樣數(shù)量的捕鼠籠,捕獲了37只,其中有上次標(biāo)記的個(gè)體12只。則該農(nóng)田中田鼠的種群密度為 。

教師要求一名學(xué)生板演計(jì)算過程,并分析標(biāo)記技術(shù)要求,以引導(dǎo)學(xué)生理解:標(biāo)記物不能影響被標(biāo)記動(dòng)物的正常活動(dòng),不能導(dǎo)致其生病、感染等;不能過分醒目,影響捕食關(guān)系;標(biāo)記符號能維持一定時(shí)間,至少調(diào)查期間不能消失。同時(shí)請學(xué)生分析:如果影響了標(biāo)記動(dòng)物的生命活動(dòng),其調(diào)查得到的種群密度會(huì)偏大還是偏小?過分醒目了呢?標(biāo)記物脫落了呢?

師:那么,我們可以模擬標(biāo)志重捕法估算動(dòng)物數(shù)量嗎?需要提供哪些材料?

學(xué)生討論交流,教師完善,并展示教具:信封1中的若干黃豆、信封2中的若干紅豆。教師指出:信封1中的若干黃豆模擬某魚塘中的鯽魚,信封2中的若干紅豆用來作為標(biāo)記,實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖枪浪愠鲂欧?中的黃豆數(shù)量。

各小組分組討論,并實(shí)施,同時(shí)在導(dǎo)學(xué)案的相應(yīng)表格中記錄M、n、m的值(圖5)。

教師請速度最快的四個(gè)小組的代表選擇一次標(biāo)志重捕的數(shù)據(jù)填寫到相應(yīng)小組的文本框中。教師點(diǎn)擊相應(yīng)的文本框[已經(jīng)設(shè)置了相應(yīng)的代碼,如第一小組的第4個(gè)文本框代碼為Private Sub TextBox4_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single);TextBox4.Text = Val(TextBox1.Text) * Val(TextBox2.Text) / Val(TextBox3.Text);End Sub],得到每個(gè)小組的黃豆總數(shù)。然后,教師指出最接近真實(shí)值的小組(不說出黃豆的真實(shí)數(shù)量,為后續(xù)實(shí)驗(yàn)做準(zhǔn)備)和最偏離真實(shí)值的小組。先請最偏離真實(shí)值的小組代表闡述本組的操作流程,再請最接近真實(shí)值的小組代表闡述,教師及時(shí)引導(dǎo)學(xué)生分析如何減少實(shí)驗(yàn)誤差,如標(biāo)記的個(gè)數(shù)、重捕的個(gè)數(shù)、抓取的次數(shù)、攪拌的程度等。同時(shí),提出拓展問題:你還可以用生活中的哪些材料完成該模擬活動(dòng)?并盡可能地減少實(shí)驗(yàn)誤差。

教師總結(jié)本節(jié)課學(xué)習(xí)的種群密度的調(diào)查方法及其注意事項(xiàng),指出:種群密度是種群最基本的數(shù)量特征,種群還有很多的其他特征,課后可以將種群和個(gè)體的特征進(jìn)行比較。

教師布置課后延伸:你能嘗試設(shè)計(jì),并小組合作調(diào)查美麗校園中的一種植物的種群密度嗎?

4 教學(xué)反思

本節(jié)課注重聯(lián)系現(xiàn)實(shí)生活來激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,理解核心概念,教學(xué)過程中突出學(xué)生的學(xué)習(xí)主體,在試誤理念的引領(lǐng)下讓學(xué)生通過嘗試錯(cuò)誤來尋找解決問題的關(guān)鍵點(diǎn)。教師教學(xué)中創(chuàng)造性地運(yùn)用一種模擬材料完成了兩種模擬實(shí)驗(yàn)的操作,通過學(xué)生自主模擬樣方法和標(biāo)志重捕法的活動(dòng),引導(dǎo)學(xué)生分析,從而生成更加科學(xué)合理的模擬實(shí)驗(yàn)步驟。在自主探究和自主活動(dòng)中形成知識沖突,在討論交流中不斷修正自己的知識體系,讓每一位學(xué)生有展示自己的機(jī)會(huì),并設(shè)計(jì)小組間的競爭機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情。