關于身體素質分級訓練的初探

楊金鵬+王雷

摘 要:身體素質是人體活動的基礎,在整個運動過程中具有關鍵性的作用,制約著訓練者運動水平的提升。本文從柔韌、力量、速度和靈敏四個方面進行了訓練分級,根據訓練者的水平每個等級提出了相應的訓練方法,為豐富身體素質訓練提供參考依據。

關鍵詞:身體素質;分級訓練

身體素質是人體在運動中所表現出來的力量、速度、靈敏、柔韌等機能能力。人的一切活動都必須以一定的身體素質為基礎,良好的身體素質是掌握運動技能、提高運動能力的基礎。由于訓練者個體各方面的條件不一樣,依據區別對待訓練原則,身體素質訓練依據訓練者水平采用相應的訓練方法分成初、中、高三個等級,這樣可以提高訓練的針對性,預防訓練傷的發生。

一、柔韌性分級訓練

柔韌性訓練用于增加關節活動度、糾正肌肉不平衡和改進關節活動。柔韌性訓練應該像其他項目一樣,是一個系統性的訓練遞進過程。

(1)初級柔韌性訓練

初級柔韌性訓練包括軟組織再生和靜態拉伸。軟組織再生用于改善肌肉不平衡、減少肌肉內部的結節和抑制過度參與的肌肉,這種方法訓練前后都可以使用;靜態拉伸能夠有效提高關節活動度,降低肌肉緊張,改善姿態,加速局部血液循環,降低遲發性肌肉酸痛的程度。

(2)中級柔韌性訓練

中級柔韌性訓練包括軟組織再生和PNF拉伸。PNF拉伸能改善特定肌肉功能和提高關節的柔韌性,是一種高級的靜態拉伸,是目前比較好的練習方法。

(3)高級柔韌性訓練

高級柔韌性訓練包括軟組織再生和動態拉伸。動態拉伸可以激活即將動員的肌肉,增加血流量、提高溫度、預防運動損傷。研究表明,動態拉伸可以提高爆發力,進而使沖刺跑和跳躍的能力提高。

二、速度和靈敏分級訓練

速度和靈敏訓練可以改善神經肌肉調節、提高運動感知覺和避免不必要的損傷。速度和靈敏訓練的內容與受訓者的實際能力匹配越好,訓練就會越安全、越高效。

(1)初級速度和靈敏訓練

初級速度和靈敏訓練包括反應速度訓練和動作速度訓練。反應速度主要取決于人體的感受器和其他分析器的特征以及中樞神經系統與神經肌肉之間的協調關系。訓練方法有信號刺激法、運動感覺法、移動目標的練習和選擇性信號反應練習等;動作速度的快慢受中樞神經系統興奮與抑制的轉換速度和神經-肌肉協調性的影響。訓練方法有預先加難練習法、變換訓練法、助力或減阻練習法和信號刺激法等。

(2)中級速度和靈敏訓練

中級速度和靈敏訓練包括起動起動能力訓練和程序化靈敏訓練。起動能力訓練的目的是為了提供最大的加速能力,起動訓練包括各種姿勢下的起跑練習、負重短距離加速練習和短跑輔助技術練習。程序化靈敏訓練是指在開始練習前應已經清楚練習動作、路線、形式、順序等,因而在練習開始后不需要對下一個動作進行思考與判斷。這將有利于受訓者全力完成練習,以獲得更快的速度。如T型折返跑或六邊形跳等。

(3)高級速度和靈敏訓練

高級速度和靈敏訓練包括阻力速度訓練和隨機靈敏訓練。阻力速度訓練是通過加大跑動的阻力以提高下肢力量的訓練形式。它包括上坡跑、拖重物跑、沙地跑、水中跑等方法。隨機靈敏訓練是指在沒有預先設計好的程序或在隨機變化的環境下,進行的靈敏訓練。在隨機靈敏訓練中,受訓者不知道未來的動作是什么,而是根據突如其來的信號,采取相應的動作,如喊號追逐跑、拋接不規則彈性球等。隨機靈敏練習要符合運動需求,是靈敏中最重要的也是最難掌握的能力。

三、力量分級訓練

力量素質是所有其它素質的基礎。力量訓練效果專門性的一個顯而易見的實際應用,就是對力量練習的選擇。根據力量訓練的力學和動力學原理,特定的力量訓練模式可以將訓練效應更有效地遷移到運動員的競技能力中。

(1)初級力量訓練

初級力量訓練是在不穩定但可控的環境下進行的低強度訓練,重復的進行可控不穩定訓練能增加自身的穩定和平衡。研究顯示不恰當的穩定性會對肌肉力量的產生有負作用。我們不能孤立的談力量,力量是建立在穩定性良好的基礎上,而這需要肌肉、肌腱、韌帶已經適應了初級的負荷,且準備好承受已超出了初級訓練階段負荷水平。

(2)中級力量訓練

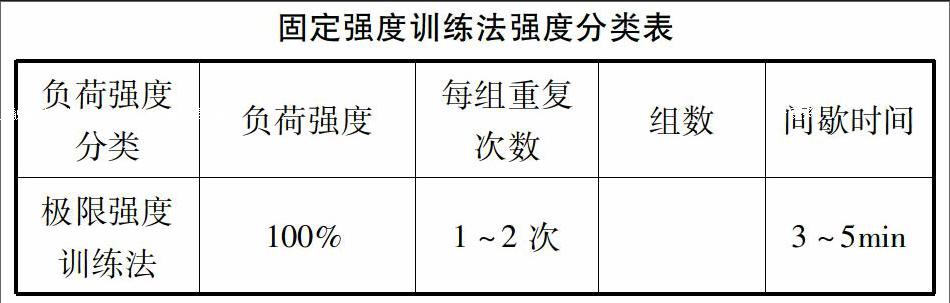

中級力量訓練用的是固定強度訓練法,根據不同的階段采取不同的訓練強度。強度分類如下表所示:

(3)高級力量訓練

高級力量訓練用的是復合訓練法。該方法是以發展最大力量的抗阻練習和發展爆發性用力的快速伸縮復合練習相結合的旨在發展快速力量的方法。該方法里面包含抗阻練習和快速伸縮復合練習兩種,并且遵循先進行最大力量訓練,后進行快速伸縮復合練習的順序。研究顯示采用復合力量訓練法能增加機體募集大量的運動單位和增加激活速度的能力。

身體素質訓練是一個系統的、復雜的工程,需要循序見進式的訓練才能夠改善受訓者的身體機能,訓練過程要有針對性。本文針對力量、速度、靈敏和柔韌素質的訓練進行分級研究,為訓練者身體素質的提升提供可行性的意見。

[參考文獻]

[1]周志宏 ,劉錫梅.運動人體科學基礎[M].北京體育大學版社,2014.12.

[2]張勇,李之俊.高水平耐力運動員高強度間歇訓練的生理機制[J].體育科研,2005,5(26) .

[3]陳小平.力量訓練的發展動向與趨勢[J].體育科學,2004,24(9)(4)周愛國.體能訓練理論與方法[M].北京體育大學版社,2016.8.

(作者單位:解放軍信息工程大學指揮軍官基礎教育學院,河南 鄭州 450001)