有中國特色的陽歷與紀元

摘 要:在對天人合一、黃道經度于一體研究的基礎上,提出了有中國特色的陽歷與紀元改歷方案的具體作法。作者57年被劃為右派,在30多年的逆境中潛心研究歷置改制實務及其運用。新歷是依照天體運行的客觀規律而創制的,因歷的各單位(季、月、節、星)都體現了黃道經度故名為黃經歷法。

關鍵詞:黃經歷法;黃道經度;四季;節氣

喬居順早年考入孔祥熙所創銘賢學校(山西農業大學前身)并留校工作。該校校訓“學以事人”,深刻影響了其一生。1956年,喬居順創造設計恒星儀等天文儀器用于天文地理教學,最早總結提出了“時空交錯生產法”,對農作物進行套種改革;發明與研制小麥脫割機;研究總結出了《珠算開平方法則》等。諸多發明創造中,尤以《黃經歷法》集其大成,為世人所矚目。從五十年代始,潛心跟蹤、研究天文歷法四十余年,所創新歷季、月、節、星各單位皆體現黃道經度,與天體運行規律相一致,故名《黃經歷法》。所完成《黃經歷法研究》項目,2010年被山西晉中市科學技術委員會評定為科學技術進步三等獎,喬居順也被確定為非物質文化遺產項目代表性傳承人。

本歷法以太陽為參照系和標準,地球自轉一周為一個太陽日,平均為24小時,稱之為平均太陽日,是本歷法中最小基本單位。地球繞太陽公轉一周的時間為一個恒星年,長365日6小時9分9秒。以太陽在天球上沿黃道運行一周的時間為一個回歸年,長365日5小時48分46秒。與恒星年之差稱之為歲差。回歸年是陽歷必須依據的天然單位,也是歷法中最大的基本單位。地球公轉軌道為橢圓,全年合計太陽運行360度,地球行了365日多,這就造成了四季長短不等。遠日點在地球公轉軌道上緩慢移動,積20720年旋轉一周,使上述四季不等的現象在20720年中輪流變化一次。

太陽沿黃道每運行30度為一個月,一年運行360度,共12個月。這與黃道12宮是一致的,稱之為宮月。太陽每運行黃經15度為一個節氣(中國陽歷),每月2個節氣,一年24個節氣。取陰陽歷通用之30日為一月并定為標準月,簡稱小月;取30與365之最大公約數5作為一個新單位取名為“星”。新歷按氣候實際重新劃分為以雨水(330度)、小滿(60度)、處暑(150度)、小雪(240度)為起點。新歷中的置閏法中,積43200年才有一日之差,較現用歷年差26秒精密13倍。

由于遠日點的移動,新歷把大月的起點作了調整,大月在20720年中旋轉一周,既對全年之日數沒有增減,又能使大月與遠日點永遠一致,也使每個月都有9000多年輪流成為大月的均等機會。

新歷的優點集中如文所述的9個方面。

我國使用的公歷與公元是照搬西方具有宗教特色的歷法。我認為在一定程度上其與我國國情和習性不相符合,應予以改革。為此,筆者在20世紀經過近四十年的研究提出了一套相對完整的歷法改革方案。

一、《黃經歷法》研究的思維發軔

世界歷置可分兩種:一是以太陰(月亮)為標準的陰歷,二是以太陽為標準的陽歷。為討論方便,以下簡稱為“陰”或“陽”。

作為文明古國,我國古今賢達之士對天文觀測十分重視,制歷授時精益求精。民國以前使用的歷法采用的是陰陽合歷,觀月像之圓缺知日期以安排生活,憑節氣之推移知氣候以從農耕。

所謂節氣就是把太陽一年中在天上運動(非真運動)的軌道——黃道,運轉一周的360度細分為24等份,每一等份作為黃經15度,稱之為一個節氣。由此可知,這正是用24個節氣描述太陽運行規律的方法論,簡稱為陽歷。由此可知,中國的陰歷具有“陰中有陽”的科學內涵。

我國的陰歷不同于其他國家的陰歷,雖然每年12個月只有大約354個日日夜夜,較陽歷少11日之多,但由于在19個陰歷年中增加了7個閏月,共235個月,因此,其總日數和19個陽歷年的總日數是相等的。因此可以說,中國陰歷的年數,具有“名陰實陽”的內涵。

中國的歲首定為立春之朔日,立春為陽歷之起點,朔日(陰歷初一)為陰歷之起點,由此可見,中國之歲首也是基于陰陽平衡和陰陽兼顧的平和思維。

基于此,中國是很早就使用陽歷紀年月日時的國家之一,但卻沒有確立陽歷紀時的系列名稱,在長期農耕社會的實踐中,中國陽(農)歷又因其準確同農時相連與簡明易記憶而為農民所樂于使用。這正符合“以農立國,不誤農時”的國情以及追求風調雨順、國泰民安的社會發展目標。這套與農業發展相協調的適于農耕的優良的“陽歷”在一定程度上,成為歷史上判別氣候提升耕作收益的科學依據。

據歷史考證,中國是從1912年采用西方陽歷的。盡管西方陽歷有其科學的一面,但由于其與陰歷的差異,使群眾感到應用中有不少基于文化差異的不足。特別是與陽歷伴用的星期制(即禮拜制)在各月中的不固定性而導致的前后移動,導致使用時很感不便。因此,民國20年(1931年)國民政府教育部成立的歷法研究會,向全國發出超百萬份的“改歷征求意見書”。據對次年回收的意見書統計,應征者多達十萬多人。根據意見書中數據,對新歷的改革建議見下表:

從上表中不難看出,因一年中仍有一、二空日,難以同農歷有效對接,使普通農民難以記憶應用而不滿意,未予實行。(詳見《宇宙壯觀》P432—P440。山本一清著,陳遵媯編譯,1936年商務印書館出版)。因此,這個經全國十萬人未能解決的“改歷”大難題遺留給了后人,有專家說“相信今后必能出現一部理想的歷法”。(王安宅著:《地球概論·歷法章》,1936年,商務印書館出版)

從1937年“九·一八”事變日寇侵華到黨的十一屆三中全會,近半個世紀由于種種原因,改歷再無人提起,更無實質性的行動進展。

1957年,我被錯劃為右派分子。1958年被開除公職,并被下放到塞外農場勞動教養。當時我的心情與古人韓愈上書“諫迎佛骨表”后的遭遇類似。我曾仿照韓愈《左遷至藍關示侄孫湘》寫了一首詩如下:

一鳴觸怒武當權,塞外勞教路一千。本為學校除劣象,竟遭開除二十年。

囚居演易周文王,蠶室作史司馬遷。且喜農村天地廣,實踐真知學無邊。

在當時身處逆境的環境中,我決心仿文王演易,解決這一難題。1959年國慶節放假一天,遂試圖解開前政府遺留下的改歷大難題。希能按老子禍福相依的辯證原理將壞事變為好事。此后遂在坎坷困境中按照辯證唯物主義的認識論與中國天人合一宇宙觀神游宇宙、擺弄星月、旋轉乾坤、調理陰陽,歷時已40年,至1999年完成了新歷法改革方案的定稿。

1968年我發現公元不合我國國情,意欲提出改革方案。但一直找不到滿意思維模式而未能付諸于研究實踐,“改元與改歷”這一問題一直銘刻在心。1997年隨著香港回歸后所獲取的信息交流環境,我才在外國先知的啟示下觸動了靈感,找到了理想的解決方案。經過30多年研究與探索,才就解決這兩個難題繳出了一份相對完滿的答卷:我稱之為有中國特色的陽歷與紀元,并簡稱《黃經歷法》。請國人予以審閱評價,提出意見、正其謬誤、補其缺漏,在日臻完善中,得出一套完善可行的方案,滿足包括我在內的國人改歷的夙愿。有了符合國情的歷法,建議政府不要再照搬“西方的陽歷”,而實行有中國特色的“陽歷”。從而把中國的陽歷由幾千年來陰顯陽隱的狀態扶正到陽正陰副的位置上。

二、《黃經歷法》改革的主要內容

現在全世界通用的陽歷(即Gregorian Calendar格歷)有不少缺點,特別是星期數在各月中前后移動,錯落無定,致使世人在難以記憶中多感不便。筆者早欲改革,醞釀多年,迄未成功。今作者將一管之見,公之于世,以供參考。

(一) 對新歷法的要求

作為一種新歷法,筆者認為至少要有如下幾個科學與便捷相結合的知識內涵:一是要體現與協調有關的天體運行規律;二要便于指導與氣候有關的農牧業生產和便捷安排人們的日常生活;三要有科學精密內涵,有長久穩定不變的科學規律,簡便易行易記的行動指南。

(二)依據的規律與原理

改革歷制要以科學原理和相關可觀察數據積累的分析獲得的規律為依據。具體體現在如下5個方面:

一是以太陽為參照系和標準,地球繞軸自轉一周時間為一個太陽日,因地球轉速不勻,各日的長短不等,平均為24小時,稱之為平均太陽日,本文中簡稱為日。這是一個天文單位,也是歷法中最小的基本單位。

二是以恒星為標準,地球繞太陽公轉一周的時間為一個恒星年,長365日6小時9分9秒。

三是以太陽在天球上沿黃道運行一周的時間為一個回歸年,長365日5小時48分46秒。與恒星年之差稱之為歲差。因人類與生物必須依賴太陽而生活與生存,所以回歸年是陽歷必須依據的天然單位,也是歷法中最大的基本單位。

四是地球公轉軌道為橢圓,太陽位居于其一個焦點上,所以地球與太陽的距離有遠有近,軌道長軸一端稱近日點,另一端稱遠日點,以近日點為標準,地球繞太陽一周的時間為一個近點年,長365日6小時14分9秒。與恒星年之差表現為地球公轉軌道長軸轉向。一年中半數以上的日子是太陽行一度與地球行一日基本一致,由于系統內部能量的轉換,當地球行至遠日點附近時,軌道既長,速度又慢,150度弧內多走了6日;相反,當地球行至近日點附近時90°弧卻少走了1日,全年合計太陽運行360度,地球行了365日多,這就造成了四季長短不等。

五是由于以上兩個原因,共同形成近點年與回歸年相差1523秒,表現為遠日點在地球公轉軌道上緩慢移動,積20720年旋轉一周,使上述四季不等的現象在20720年中輪流變化一次。

(三)改革的方案

改歷的目的是方便全球各地、功垂后世的世界性系統工程,方案設計的主導思想是以太陽運行的規律為標準,適當調整地球運行的數據使二者協調一致,具體方案建議如下:

第一,歲首以冬至日為新歷之元旦,即以2000年12月21日為2001年1月1日。

第二,從冬至起,太陽沿黃道每運行30度為一個月,一年運行360度,共12個月。這與黃道12宮是一致的,稱之為宮月。如4月太陽在白羊宮,5月在金牛宮(不是白羊座與金牛座)。余類推。

第三,太陽每運行黃經15度為一個節氣(中國陽歷),每月2個節氣,一年24個節氣。

上述分類法,雖然較為標準,但歷的最小單位為日,對回歸年不能整除,難以實用,所以對地球運轉的軌道另分如下:

一是取陰陽歷通用之30日為一月并定為標準月,簡稱小月;

二是取30與365之最大公約數5作為一個新單位取名為“星”。每月有6星,每年有73星,也就是12月另一星(5日);

三是一星單列不妥,另作安排如下:如前規律四中提到,由于地球在遠日點與近日點附近的弧內由于軌道長短、速度快慢不同使全年多走了5日,因此把多余的5日分別納入遠日點附近相連的5個月內,使每月成了31日,稱為調節月,簡稱大月;大月中的最后一星改為6日,稱為大星,這樣一月不論大小,都是六星。一年中12個月,72星,整齊固定,協調一致。這樣分的月稱為歷月,雖然有大有小,但卻與宮月基本上能保持一致。

四是四季之劃分:中國以立春(315度)、立夏(45度)、立秋(135度)、立冬(225度)為起點,顯得稍早。西方以春分(0度)、夏至(90度)、秋分(180度)、冬至(270度)為起點,失之過遲(實際上西方社會是以12、1、2三個月為冬季的)。新歷按氣候實際重新劃分為以雨水(330度)、小滿(60度)、處暑(150度)、小雪(240度)為起點。這樣就把冬季最冷的三九天置于冬季三個月的中間一個月(夏季亦同),使冬季開始與終了兩端的溫度比較接近。

五是閏年仍加1日,置于連續5個大月之后成為6個大月,全年366日。

六是置閏法仍采用4年一閏制,每百年仍減一閏,但把400年減3閏改為900年減7閏。這種方法年差只有2秒。積43200年才有一日之差,較現用歷年差26秒精密13倍,為現在既精密又簡明之方法。具體方法是從16世紀起,每900年作為一周期,前400年仍是400年減3閏(第400年閏),后500年為500年減4閏(第500年仍閏)。口訣為:四年一閏,百年不閏,九百年只減七閏,四萬三干二百年不閏。

七是由于遠日點的移動,新歷把大月的起點作了調整,規定每隔1727(1726)年調整一次。調12次回到原位,即1727×8+1726×4=20720年。

大月在20720年中旋轉一周,既對全年之日數沒有增減,又能使大月與遠日點永遠一致,也使每個月都有9000多年輪流成為大月的均等機會。現在遠日點行至小暑節附近,所以規定從谷雨節(30度)起作為大月,即5,6,7,8,9等5個月為大月,到2994年即改為6,7,8,9,10等5個月為大月,余類推。

新歷是依照天體運行的客觀規律而創制的,因歷的各單位(季、月、節、星)都體現了黃道經度故名為黃經歷法。

(四)歷圖的說明(參看黃經歷圖)

歷圖由兩個虛線圓將圖分成三部分,如依虛線剪開可依軸轉動,各稱為盤,虛線內的稱乾盤,兩虛線之間的稱坤盤,虛線外的稱宙盤,分別說明于下:

1.乾盤 圓盤之中心的紅色小圓代表太陽,圖中的黃色圓代表黃道。將黃道分為四等分,每等分為90度即為春、夏、秋、冬四季(黃道內的環)。每季分為6等分,每等分15度,即為中國的24節氣。黃道外的幅狀線段即為節氣,旁標數字為黃道經度,另一旁為中國節氣名稱。把靠近虛線的環分成12等分,每等分30度,稱為月,因與黃道12宮相符稱為宮月,每月有兩個氣節。(乾為天)

2.坤盤 兩虛線間的綠色大圓代表地球繞太陽公轉一周的軌道,太陽位于一個焦點上,距近日點為9150萬哩,距遠日點為9450萬哩,圖是照實際軌道按比例縮小的。

將軌道分為365等分,每一等分為160萬哩,即軌道外的一小格也代表一日。5小格為一星。軌道外長劃為每月內各星之首日,頂端阿拉伯數字為各月之部分日期,軌道內之漢字及羅馬字表示每一月內各星之次序,稱一星、二星等,星內之日稱星一、星二等,六星為一月稱歷月。歷月分兩種,在近日點前后的6個月為標準月,簡稱小月,各30日。在遠日點前后的6個月為調節月,前5個月為大月各31日,后一個閏年為大月,平年為小月。有紅色小格之星為大星,計6日,有大星之月為大月,紅色小格即第31日。紅色箭頭為大月調整的標志。

坤盤主要表示地球公轉一周軌道的規律與劃分,也就是歷。(坤為地)。由圖可看到乾盤上的宮月與坤盤上的歷月是相對應的,但宮月是以度為單位,只有次序,不分大小;歷月是以日為單位,只有大小,不論次序,由于地球轉速不勻與閏日的插入,使二者大體一致而略有出入(差1—2日)。

3.宙盤 虛線外之盤固定不轉,只有一個藍色圓作為時間坐標故稱宙盤。每一圈代表20700年,圓外各點及數字表示置閏的世紀,單位是百年。如二0為二十世紀(2000)年,這年當為閏年。全圓共20700年有46個閏年(包括起點)都已標出;圓內各點及數字表示調整大月的年代,如2994年時將坤盤逆轉30度,使紅箭頭對準2994年,大月即變為6,7,8,9,10余類推。宙盤雖不轉,但圓心與乾盤相同。

乾盤以圓心為轉動軸,坤盤以一個有太陽的焦點為轉動軸,二盤同軸。(乾主剛健,坤主柔順)。乾盤與坤盤合起來表示空間的一小部分,即宇。宙盤一圈表示20700年,即時間的一小段,即宙(上下四方謂之宇,古往今來謂之宙)。可以看出:圖是靜止的,約可使用千年(至2994年)。盤是轉動的,可預知萬代;圖中包含宇宙之機,盤有旋轉乾坤之妙。

(五)新歷的優點

新歷的優點集中表現在如下9個方面:一是新歷采用新單位“星”作為月的小計單位,每個月都有6星固定不變,便于安排生產與生活;二是改正了元旦,把地球上歷法中12個月與天球上的黃道12宮統一起來,實現了兩者的協調一致;三是把5個大月、7個小月分別連起來,并與遠日點附近長軌道慢速度和近日點附近短軌道快速度協調一致;四是把24節氣都固定在各月的月初與月中,即1日(或2日)與16日(或17日)前后,久之可以月日代替節氣;五是四季劃分與氣候實際相一致;六是置閏法更為精密,消除了不均衡產生的誤差;七是最先把遠日點及其移動考慮進歷法并研究出解決的辦法,使遠日點移動帶來的問題得到妥善處理,這是古今中外創歷歷史上的創舉,也是新歷法突出的優點;八是新歷首次用圖形表示歷法各要素差異之間的相互影響關系,對不同單位之間提出了進率簡單、結構穩定、易記易行的定量換算方法;九是按客觀規律,把神秘的天體運行規律用圖形方法擺在人們眼前,可作為天文知識普及教材。一圖在手,千年入目;把盤一轉,萬年在胸,有科學性,直觀性,教育性,大眾性,悠久性。

三、對作息制度改革的設想

歷法是用以判別氣候與計算時間的,并不表示作息。人們的職業與工種千差萬別,各有規律,不應該也不可能用一種作息制度統一起來。但西方確有一些人遵照所謂上帝創造世界的作息日程表進行作息。工作六日,第七日到教堂作禮拜稱為禮拜日,年長日久,形成制度,稱為禮拜制,與陽歷伴用至今,甚至使人們誤把禮拜制當成陽歷不可分割的組成部分,不敢觸動。事實上,禮拜制一不屬于以朔望月為標準的陰歷;二不屬于以回歸年為標準的陽歷;三不是對人有影響的禍福因素;四不是人們能普遍適用的作息標準。所以是可以由人改變的。

現在禮拜制雖已通行于全世界,但已改為雙休制,即每周休息2日,全年52周共休息104日。

新歷采用5度一星制,但作息采用5日一輪制,兩制將有規則地同步運行。如果每輪休息1日,全年72星(73輪)共休息73日,較禮拜制少了31日,設想把這31日仍歸個人,作為探親,旅游等個人集中使用(一次或分幾次都可)。這樣有零有整,有定有活,并且也不減少休息日數。

這個設想僅限于原來實行禮拜制的黨政機關的干部與工作人員,其余農、工、商等各行業的勞動者仍按照其行業規律及工種特點進行作息。

各機關的工作人員雖然每輪休息一日,但絕不是以前的統一公休制,而改為內部輪休制,對外不能關門,即人休事不休,從制度上保證全心全意為人民服務,以提高工作效益。

內部輪休制原則上是各公休單位將工作人員分為6組。每天(包括公休日)有5組上班,一組休息,人休事不休,對外照常服務。這樣一改,公休日的輪休人數一下減成了原來公休人數的1/6,對交通及服務行業的壓力大大減輕,堵車現象亦立刻緩解。這是從制度上正本清源之舉,有釜底抽薪之功、立竿見影之效,緩修或不修地鐵就是經濟效益,疏解堵車現象就是社會效益。

四、新舊兩歷之對比

為了敘述方便,本文將現在世界通用的格里哥利歷簡稱為舊歷,將有中國特色的陽歷簡稱為新歷。就此分別作一下對比:

1.月日的安排

舊歷當初是把一年的365日又四分之一日,分為12個月。單數的月作為大月,各3 1日。雙數的月作為小月,各30日。但實際日數只夠5個大月,于是把行刑的2月減去1日,成了29日,四年閏一日,加于2月末。

后來有一位皇帝奧古斯都(August)要把八月改成他的名字,使人紀念。但八月是個小月,不足以顯示帝王的威嚴。于是把八月改成大月。可是7、8、9連續3個大月覺得不妥,就把八月以后的雙數月都改成大月,可是又多了1日,于是把2月再減一日成了28日,閏年時為29日。這就改成了現在的歷法。

這種歷法,把月分成28、29、30、31日四種。大月的31日與小月的28日相差3日,這對于安排生產與生活,及各月的統計都不適宜,所以新歷把以顯示帝王威嚴為標準的安排法廢除,改為以日地運行的客觀規律為標準的安排法,即當地球繞日運行至公轉軌道的遠日點前后時,由于道路長,速度慢,使地球在5個月內多走了5日,因此把這5日分別納入5個月內作為大月成了31日。這樣一來,使大小月的角速度都是約30度,大小月的日數相差1日,對計劃統計都很準確。大月或小月都是連續的,不必再數拳頭,這種安排是順理成章的。既依據了客觀規律,又體現了客觀規律。例如:我們處于大月時,即知地球運行至軌道的遠日點附近了;反之在小月時即知地球運行至近日點附近了。這比舊歷有科學性。

2.與太陽的關系

陽歷是以太陽為標準的歷法,就應表示出一年中太陽運行的位置。舊歷對此只有4個點即春分(3月21日0度)、夏至(6月22日.90度)、秋分(9月23日,180度)、冬至(12月22日270度)新歷是以中國的24節氣為綱。把黃道分成24個等分點。每等分為15度,各以天文、氣象,氣候、農事為名,極便于指導農業生產活動。不但包括了舊歷的四個點,又用了“星”這個新單位,每星5度,全年72星,比24節氣更詳細,這樣所有季(90度),月(30度),節(15度),星(5度)各單位都體現了黃經度數。不但比舊歷更完整,而且也體現出中國天人合一的宇宙觀。中國是以農立國的,農民種地是根據24節氣的,自引進西歷以來已近百年,有哪個農民是依照舊歷種地的?還不都是用24節氣?不是農民保守,是舊歷粗略不切實用。今新歷是以24節氣為綱,農民肯定滿意、歡迎。可以說新歷是符合國情有實用性的。

3.置 閏

以前西方對天文觀測是很粗糙的。只知道一年是365日又四分之一,所以規定每四年閏一日,凡舊歷年數為4之倍數者為閏年,把2月改成29日,直到1582年又觀測時,才發現春分點不是3月21日,而是超前了10日,于是重新修訂歷法,把日期退后十日,并決定把四年一閏改為百年減一閏,四百年減3閏,這樣年差只有26秒,積3千多年會有一日之差。由于是羅馬教皇格里哥利第十三所改,所以稱為格里哥利歷,簡稱格歷。

新歷把四百年減三閏又改為九百年減七閏,使年差減為2秒,積43200年多出一日,這一年閏年不閏,理論上可做到毫秒不差,較舊歷更精密。

4.增加新內容

繼歌白尼提出地球繞日運行以后,又有開普勒等科學家提出地球公轉軌道是橢圓的等定律。因而知地球與太陽的距離有遠有近,通過近點年的測定才知道地球公轉軌道也是旋轉的。

新歷把這些新發現的規律都吸收到歷法中,并做了妥善的解決,這是舊歷中沒有的,也是新歷的先進性。

綜上所比,可看出新歷是科學的、先進的、正確的。我們的國家正處在改革創新的大潮中,也常說要與時俱進,現在已進入21世紀,人們對天體運行規律有了新的認識。國家也應當使用體現客觀規律的新歷法。不必仍抱著西方四百多年前的老皇歷不放。我們不是代表先進文化嗎?就應勇敢地帶頭使用先進的中國新歷。

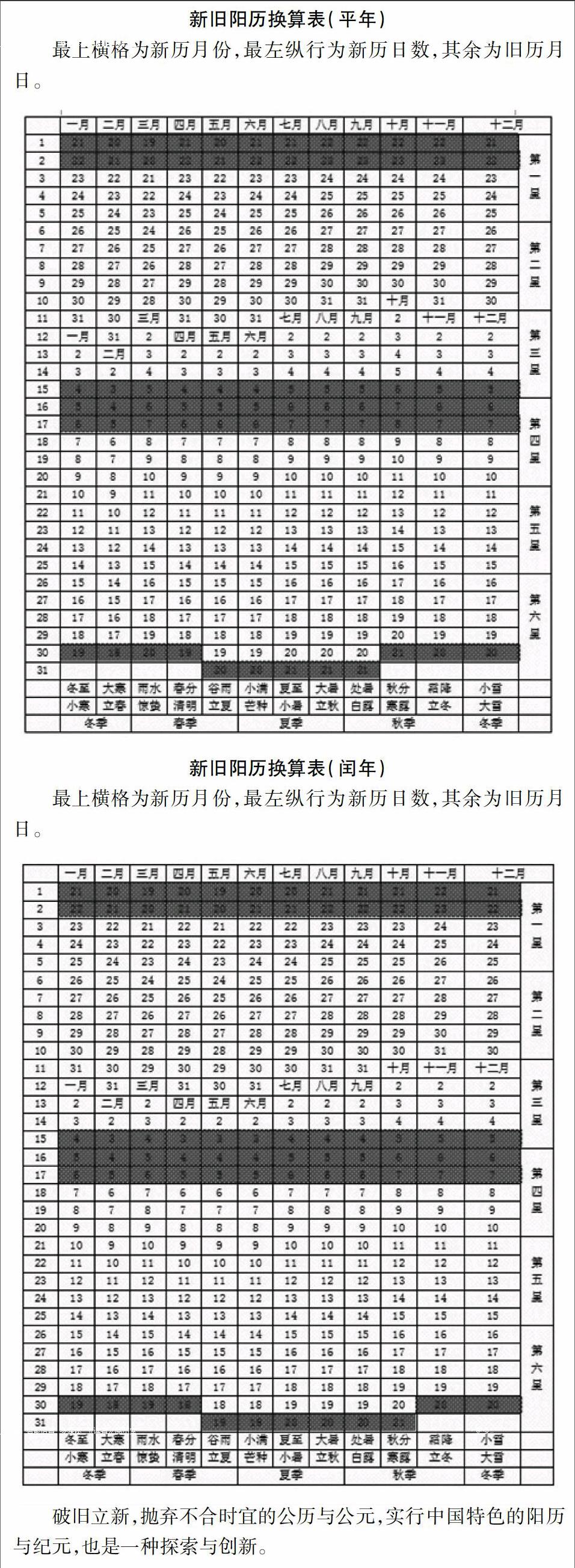

五、新舊兩歷之換算

歷置改變引發的兩歷換算困難,會成為改制的原因之一。其實不然,因為新舊兩歷都是陽歷。一年中總日數是相等的,只是月、日排列法不同,所以換算起來極其簡單、容易。年年相同,僅是閏年與平年略有不同而己,今將新舊兩歷換算表列于后,以便對照。

表中說明:上、下、左、右四邊格為新歷,被包于其中者為舊歷之月日。最上邊一格為月份,最下邊一格為各月所屬之季,最左邊一格為各月之日期,最右邊一格為各日所屬之星。紅色之格為節氣所在之范圍。各月下端兩格為該月之節氣名稱,上一格為月初的節氣,下一格為月中的節氣。

例如:黨的生日為舊歷7月1日,從表中查得舊歷7月1日后再縱向上看為7月向左看為11日.即新歷為7月11日。又如:國慶節為10月1日,從表中找到后向上看為10月向左看為10日,即新歷為10月10日。非常簡單、方便。個人生日如是陰歷可從萬年歷中查出陽歷日期(我國在換發身份證時都己改成陽歷),然后從表再換成新歷日期即可。改歷之初,可在日歷上加印新歷月、新舊兩歷皆備,一看便知,即可不用查表,很方便。

破舊立新,拋棄不合時宜的公歷與公元,實行中國特色的陽歷與紀元,也是一種探索與創新。

六、《黃經歷法》的作用

黃經歷法看起來并無半分經濟效益不會受到重視,可是它另有重大作用。略述如下:

1.解放思想。公歷與公元本是君權與神權的產物,西方人憑船堅炮利帶到全球,成了西方霸權意識形態的重要組成部分,牢牢桎梏著人們的思想。中國十萬人一年改歷失敗的原因在此,國際與各國改歷不能前進的原因也在此。今天我國在科學發展觀的推動下,破舊立新拋棄不合時宜的公歷與公元。實行中國特色的陽歷與紀元,不但滿足了人們的改歷愿望,還把人們的思想從西方霸權意識形態的控制下解放出來,必將迸發出許多新的思維使我們的改革創新不斷前進,社會加速發展。這個作用是不能用人民幣或美元計算的。

2.為世界改歷提供了榜樣。

世界的改歷愿望此伏彼起,從報紙上看到的各種改歷方案,都與以前中國的改歷方案類似,都不滿意。中國如果首先改歷,必受到世界各國的重視,尤其是那些殖民主義烙印的國家與非耶穌教國家,有可能先后仿效中國改用新歷直到促使聯合國實行改歷。這將把又一個“中國制造”推向世界,成為歷法領域觸動全球的真正意義的文化革命。

3.落實毛主席的宏偉理想。

毛主席的詩篇中有“惟有犧牲多壯志,敢教日月換新天”之句,可見這個工程是艱巨的,不豁出犧牲是不敢開的。現在用這個方案,什么也不用。只須人大代表按鍵通過,國家主席提筆簽署,即能完成。所以說“毋須財、物、人、時、地,立教日、月換新天”。這是毛主席未曾想到的,另外如同時進行了改元,是把年也換了,這又是毛主席未曾想到,可以說這兩項改革超越了毛主席的宏偉理想。

4.增強了中國的軟實力。

這個工程,看起來沒有經濟效益,可是也不用投資,這就是效益。因為減負的等于加正的。如果現在實行,可以比三峽工程后動而先成。另外從國際上看,是增強了中國的軟實力,雖然不得金牌,而把這樣一個有劃時代歷史意義的世界性大工程由中國人獨自完成,也可為五千年華夏文明增一分光,為十三億炎黃子孫爭一口氣,希國人能重視。

七、紀元

1949年中華人民共國成立,中國采用了西方的紀元稱為公元。

眾所周知,公元是紀念西方之神耶穌的,但中國是提倡無神論的國家,率全民紀念洋神耶穌顯然是不合國情也毫無意義的,其目的只是為了與世界保持一致。從有神論角度看,單獨紀念洋神耶穌必將挫傷中國諸神冥冥之中福佑中華的積極性。

據西方圣經記載,耶穌是上帝耶和華的兒子,傳道醫病,具有一定神通,最突出的一次是用五餅二魚就使五千人吃飽。(《圣經一新約》)

但在中國目前,自稱是中國人民的兒子的鄧小平未用一餅半魚,只是一項改革開放的政策就使十多億人吃飽,比五千人大了二十萬倍,而且不是一頓而是連續多年。不但如此,在食的質量與衣、住、行、樂、育多方面都有了顯著提高,這不是神話而是舉世公認與吃驚的事實。從全球看,鄧小平的政策使世界四分之一的人口在短短二十年間,從缺吃少穿的票證生活提高到豐衣足食的小康水平,這對維護世界的和平與穩定也是不小的貢獻。另外一國兩制的構想,使香港順利回歸,而且保持繁榮穩定。這一成功,為統一祖國,樹立了榜樣,也為世界解決矛盾減少沖突提供了范例。九九年澳門亦已回歸,因此國外許多政治家、外交家、學者、專家們都說中國結束了一百多年受帝國主義侵略的屈辱歷史,從此進入中國的新紀元。因此我建議中國從新世紀起進行改元,稱為中國新紀元,簡稱中元,為了仍保持與世界的一致,制定以下換算公式:

公元—2000=中元 中元+2000=公元,

例如:

公元2020年-2000=中元20年

中元20年+2000=公元2020年。

這樣既革除了公元制的宗教內容,又體現了中國國情特色,同時又保持與公元的大同小異的一致性(個、十、百三位數相同,一千年后,千位數將不同)。這是群眾的創造,如人們現在寫年份多只寫08、09等,而不是寫2008、2009。所以改元是合于國情,順乎人心的大好事。若中國實行改元,將使群眾的舍繁就簡合法化。無形中實行了中元,逐漸中為洋用,走向世界。

(作者單位:山西省祁縣中學,山西 晉中 030600)