高層建筑不均勻沉降加固技術措施

徐家繼+張耀輝

摘要:指出了近年來高層建筑不均勻沉降引起的建筑工程質量安全和使用功能問題時有發生,應加強地基與基礎工程質量預控。基于此,針對某高層建筑工程發生不均勻沉降問題成因及施工難點進行了分析,提出了實施加固的技術措施。

關鍵詞:高層建筑;沉降;加固措施

中圖分類號:TU47

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)6-0178-03

1 不均勻沉降問題

某高層在建住宅樓工程,剪力墻結構,地上25層,地下1層,建筑總長27.1 m,寬16.9 m,高 72.80 m。建筑場地類別為Ⅱ類,場地為中軟場地土,場區地層在勘察深度范圍內可劃分為以下9層:①-1雜填土Qml, ①-2沖填土Qml,②淤泥質粘土Ql4,③粘土Qal+pl4,④粘土Qal+pl3,⑤粉質粘土Qal+pl3,⑥粘土混砂、礫碎石Qal+pl3,⑦粘土 Qal+pl3,⑧強風化粉砂質泥巖E,⑨中風化粉砂質泥巖E。原設計采用預應力管樁PHC500AB-125樁筏基礎,單樁豎向極限承載力為 3600 kN,單樁豎向抗壓承載力特征值為1800 kN,總樁數 211根,樁長約22 m,樁端持力層為⑥粘土混砂、礫碎石層。筏板墊層(樁頂)以下采用Φ500 mm,樁長2~4 m水泥土攪拌樁地基加固處理。

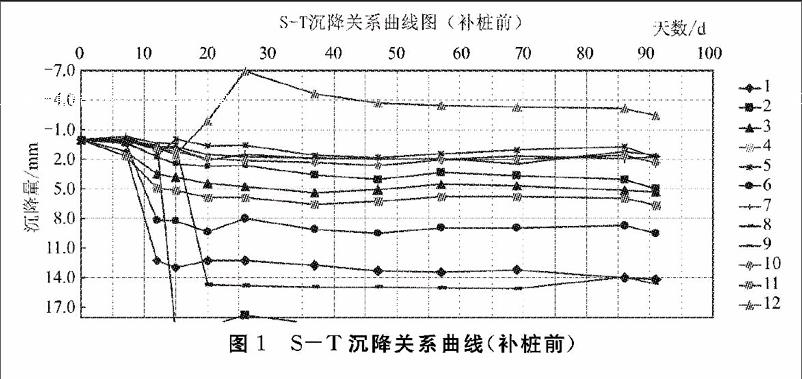

該項目樁基驗收后開始上部結構施工,同步進行第三方沉降觀測,沉降觀測測點設置符合規范要求,施工至5層結構樓板時發現沉降有異常現象(此時北側地庫土方已開挖完畢,南側和西側臨街土方已回填)。補樁前S-T沉降關系曲線如圖1所示。

根據沉降觀測報告,施工完成的荷載相對樁基總承載力不到設計最大荷載的30%,個別測點沉降量偏大,此時主體結構已暫停施工,但沉降有進一步加大現象,1號觀測點約12 mm,6號點約8 mm,8號點約15 mm,11號點16 mm,各相鄰測點沉降量不均勻;對照測點布置及荷載情況,沉降數據規律性不強,僅東側沉降異常與對應管樁為Ⅱ類樁或樁垂直度超1%相關。觀測期內并未繼續加載,而所有測點均繼續下沉,且有多點沉降速率大于0.18 mm/d,個別測點沉降量有陡降趨勢(個別點兩天沉降量達12~18 mm),個別測點垂直度達到2.1‰,接近建筑地基設計規范中建筑物地基傾斜變形允許值,并出現多個觀測點沉降異常、沉降速率偏大的情況,在此之后連續多次觀測,沉降量繼續加大,沉降速率仍偏大,差異沉降明顯。

根據以上沉降觀測記錄判定該住宅樓部分管樁樁身和承載力出現了質量問題,為保證建筑結構質量安全和使用功能,必須采取加固措施。

2 不均勻沉降原因分析

(1) 根據地勘報告,因住宅樓樓所處位置淤泥層較厚,管樁在淤泥層中會引起土體擠壓隆起,降低管樁的承載力;管樁施工穿越土層為粘土層,產生擠土效應,場地易隆起,先期壓入的管樁被抬升,造成承載力不足、沉降量過大等問題[1]。

(2)Ⅱ類樁及部分管樁垂直度超偏對建筑物的沉降形成一定的不利影響。

(3)基坑支護鋼板樁發生局部土方坍塌對管樁間土體產生擾動。

(4)施工方擅自將靜壓管樁改為錘擊成樁工藝也產生一定負面影響。

(5)水泥土攪拌樁地基加固施工質量較差,管樁有破壞可能。

3 加固施工難點

(1)施工場地狹小,層高受限,在已建成地下室內樁基施工需先拆除影響鉆機安裝及行走的人防墻并不得影響主體結構安全,人工破除孔位的筏板鋼筋混凝土才能鉆孔施工。

(2)設備要求嚴格,地下室內作業對鉆機的規格要求較高,需根據地下室的凈高、剪力墻及人防墻位置來改裝沖擊鉆。

(3)場地地質條件復雜,淤泥層較厚,地下室狹小空間內沖擊鉆鉆孔施工進度緩慢。

(4)施工工藝復雜,鉆孔過程中需用泥漿泵回漿,安放鋼筋籠前需把鋼筋籠進行分割,且需定制每段1.5~2 m的導管,成樁質量控制難度大。

(5)鋼筋植筋需對照圖紙進行細致處理,與原底板、墻柱粘接牢固,植筋質量要求高。

(6)施工期間,應加強觀測并應做好遇到險情后的處理預案,后期主體結構施工應加強建筑物的沉降及傾斜監測。

4 加固技術措施

(1)為徹底解決沉降異常問題,對原樁筏基礎重新進行加固技術處理措施,采用鉆(沖)孔灌注樁托換原管樁(原管樁按廢樁處理)加固基礎[2],樁徑800 mm,共124根(其中:地下室內72根,地下室外52根),設計樁長33~36 m,樁端持力層為⑨中風化粉砂質泥巖,單樁豎向抗壓極限承載力不低于8000 kN,單樁豎向抗壓承載力特征值為4000 kN。在原筏板面增設厚1400 mm筏板基礎,并外擴2400 mm,形成新的樁筏基礎。新增筏板與原筏板、墻、柱通過化學植筋方法形成可靠連接。

(2)施工順序。試樁-建筑物外圍形成可靠基坑支護-拆除影響樁基施工的結構(主樓內人防墻、非主樓地下室筏板、局部地下室頂板)-建筑外側樁基施工-建筑物內樁基施工(在原筏板上無損開孔)-室內鉆孔樁施工-后注漿-樁基檢測驗收-新老砼結合面鑿毛洗凈-在原筏板面及墻柱側邊植筋-新筏板鋼筋綁扎-澆筑新筏板混凝土-垂直度觀測-基礎驗收合格-上部結構施工。

(3)補樁施工前,編制樁基專項施工方案,先進行成樁工藝試驗和試樁檢測(建筑物內2根,屋外1根),確定單樁豎向抗壓承載力特征值,合格后方可組織施工。補樁在原筏板上開孔,按規范及設計要求預埋聲測管及后注漿管,混凝土灌注2日后30日前開始后注漿,施工完畢進行單樁豎向抗壓承載力及樁身完整性等檢測驗收。

(4)加固施工前基坑形成安全可靠支護體系,確保對補樁和建筑物無影響。西南側采用12 m鋼板樁支護,上部1∶2放坡,噴射C20厚80~100 mm混凝土。補樁及基坑支護設計均進行設計審查或技術咨詢、論證、施工方案報審等相關手續。

(5)持續沉降觀測,信息化指導施工,在建筑物內外均設置沉降觀測點,密切關注建筑物工作狀態變化。

(6)補樁鋼筋籠制作安裝、泥漿、含砂率及成孔質量嚴格按建筑樁基技術規范要求,采用氣舉反循環二次清孔,控制孔底沉渣厚度不大于 50 mm,為防止塌孔應立即進行混凝土澆筑,灌注混凝土充盈系數不小于1.1。為保證樁頭質量,在孔口支設鋼模板將筏板孔口抬高形成超灌,超灌高度50 cm。

(7)封樁處理,為防止補樁過程中建筑物過大沉降或不均勻沉降,補樁位置及順序應參考沉降觀測結果和設計要求進行。用風鎬將超出原筏板面的樁頭破除至筏板底部墊層處進行筏板擴底,并將樁頭四周原土向下清理20 cm,使樁頭露出距筏板頂面40 cm處向下、向四周擴底,找出筏板下層鋼筋并向內擴底,將鋼筋斷頭全部露出長度不小于10 d,用相同規格數量鋼筋焊接,澆筑混凝土封樁,再進行其他樁位補樁及封樁施工。

(8)補樁完成進行樁基檢測驗收后開始植筋處理,采用A級結構膠,板面、梁面植筋長度為20 d,墻柱面貫通植筋;植筋與原混凝土界面有良好的粘結,粘結劑完全固化前,不得觸動植筋;新舊混凝土相接處,原混凝土保護層鑿毛,洗凈。植筋不得傷害原有結構鋼筋,新增縱筋應避開梁、柱鋼筋,原墻柱穿鋼筋處采用A級結構膠灌實[3]。

(9)植筋按規范驗收后進行增設筏板鋼筋綁扎和混凝土澆筑,筏板鋼筋HRB400級,混凝土強度等級為C40,補樁加固完成。

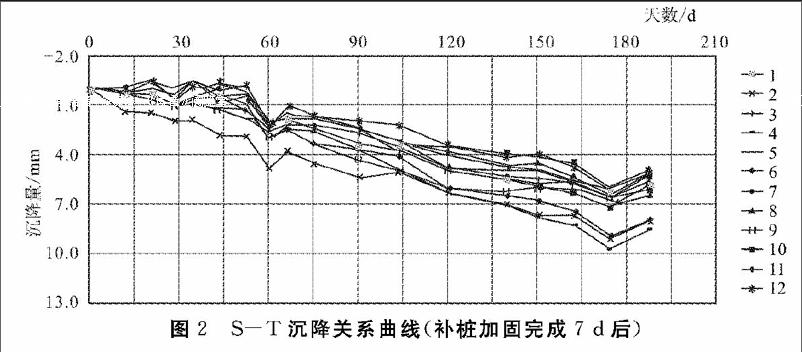

補樁加固完成后住宅樓沉降量有明顯減小趨勢,S-T沉降關系曲線圖如圖2所示。

5 結語

該住宅樓不均勻沉降加固技術措施,加固前最大累計沉降量19.34 mm(3個月),日均最大沉降值0.21 mm/d,補樁加固完成7 d后最大累計沉降量7.91 mm(6個半月),日均最大沉降值0.039 mm/d,經驗收合格后重啟上部結構施工,并持續進行沉降和傾斜監測,收集沉降觀測數據,確認沉降穩定后繼續施工,最終完成上部結構和裝修施工,測點沉降穩定并在規范允許值內,說明本次加固技術措施適當可靠,為今后解決此類問題提供了有益的經驗。

參考文獻:

[1]龔曉南.地基處理新技術[M].西安:陜西科學技術出版社,2006.

[2]中國建筑科學研究院.既有建筑地基基礎加固技術規范JGJ123-2012[S].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[3]中國建筑科學研究院.混凝土結構后錨固技術規程JGJ145-2013[S].北京:中國建筑工業出版社,2013.