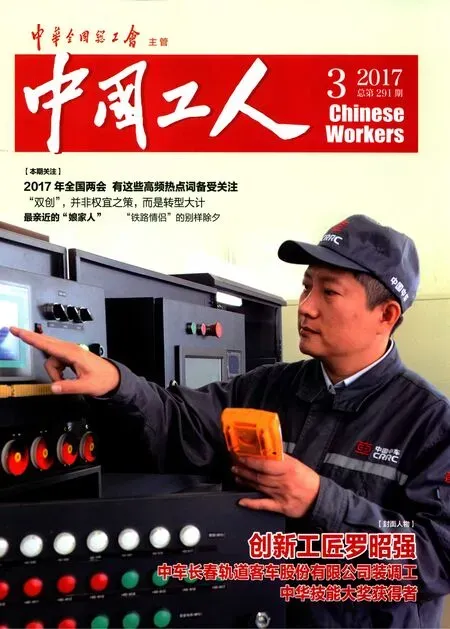

創新工匠羅昭強

■陸軍 姚丹 崔航

創新工匠羅昭強

■陸軍 姚丹 崔航

“美國買咱工人的發明創造了!”2017年正月初六,“羅昭強國家技能大師工作室”笑語喧天,工人們為自己發明創造的“地鐵智能培訓設備”贏得了美國波士頓紅橙線訂單歡呼雀躍。之前,美國春田工廠經理來到中車長客,對該廠的智能培訓設備愛不釋手:“Perfect(完美)!我走遍了世界地鐵生產廠家,這樣的設備只有你們有!我們出錢,給我們設計一套。”培訓中心主任王亞彬指著羅昭強介紹說:“世界上能發明創造這個設備的只有他這個工人!”老外豎起大拇指:“了不起!了不起!”

羅昭強,中車長春軌道客車股份有限公司(以下簡稱中車長客)高速動車組制造中心軌道車輛裝調工,維修電工高級技師。他是工友們心中的“羅大師”,他是善于創新的“工人發明家”,他是高鐵研發博士團隊的“工人博士”, 堪稱創新工匠。

學習不止,從“羅電工”到“羅大師”

作為中國高鐵智能培訓裝置研發創造的第一人,羅昭強接下的紅橙線訂單并不輕松。訂單要求“地鐵智能培訓設備”按北美環網技術特點研發設計,并與列車同步制造,設計中沒有實車做參照,重重困難像雪片一樣向羅昭強壓來,圖紙設計用英語就是一關。為記住一個單詞,他常常夜里爬起來幾次。學習,是羅昭強攻堅克難的法寶,現在是,從前亦然。

“技術日新月異,當個好工人,就要超前學習,苦練絕技。”1990年,作為技校畢業的普通維修電工的羅昭強告誡自己。聽說某廠引進了日本的自動化設備,他就去“偷藝”。 4年里,白天工作,晚上念夜大,他系統學習了電子、計算機、液壓等知識,取得了電氣自動化大專文憑,又掌握了西門子、施耐德等不同控制系統編程、調試、組態等技術,自學成才。

2004年,中車長客進入了高鐵時代,公司為造高鐵引進了大型高精尖設備。羅昭強厚積薄發,大顯身手。一次,羅昭強半夜出差回來,得知生產時速250公里動車組大型關鍵設備數控液壓機出現故障,已經趴窩四天了,他不顧疲勞直奔現場。該設備液壓系統是德國制造,廠家派來的工程師也束手無策。羅昭強打開電腦,也就是數三個數的功夫,壓機滑塊就起動了,現場爆出一陣驚呼。 羅昭強笑了:“這個設備電氣和液壓關聯緊密,我爛熟于心,就是改了個參數。”羅昭強把自己變成了“學習機器”,不懈專研,屢戰屢勝。別人修不了的設備故障、治不好的機器重癥,只要他出馬就會手到病除。他成為公司四百多套國際一流裝備的“全科醫生”,“羅電工”變成了“羅大師”。

2015年,中車長客為更好發揮羅昭強的引領作用,將他調入高鐵中心,面對不熟悉的領域,羅昭強從零起步,“羅大師”甘當“小學生”。下班人都走了,他自己學;有人加班,他跟著學。中心晚5點到8點開網絡邏輯培訓課,他一堂不落。他主動請纓,要求擔當試制項目負責人,在工作中學習。不到半年,他就成為該領域的專家。

SIMIT試驗臺是CRH3型動車組調試的必須設備,經過多年使用,很多已經損壞。老外坐飛機來修一次,每小時2000美元,加大了成本開支。2016年清明節,羅昭強通過拆解和研究,利用掌握的工業控制計算機原理,摸索了一套維修方法,一氣兒修好了8臺。設備部部長金輝樂得合不攏嘴:“先不說省了多少錢,單說炒了老外魷魚,就給咱中國人提了氣!”

工人創新,讓“中國制造”變“中國創造”

打造中國高鐵,羅昭強涌動著創新激情:“咱工人也要創新創造”。時速380公里動車組電氣控制系統極為復雜,沒有動車組調試操作實訓裝置,調試培訓要在上億元的現車上進行,風險巨大。找專家設計,他們連連搖頭。

羅昭強不信邪:“神六神七上天前,都有地面模擬訓練,難道造動車模擬裝置比登天還難?”羅昭強又一次挑起了重任。他對數千張圖紙和原理構造“生吞活剝”,用最快的速度讀懂了動車,完成了模擬動車組設計。委托制造廠家因技術復雜不干了,羅昭強干脆自己干。

“CRH3型高速動車組調試操作實訓裝置”全國首創。實現了高速動車組受電弓、安全環路、動車組牽引等7大系統的模擬,獨立開發了5套動車組控制邏輯模擬軟件,可達到模擬動車組功能和多種學習的目標。每臺成本僅十萬元,累計為企業節約600余萬元。開創了利用模擬的手段對高鐵車輛調試操作員工培訓的先河,使培訓時間,由原來的兩三年縮短為三個月。該裝置填補了國內軌道車輛調試模擬技術的空白,榮獲原中國北車科技成果獎三等獎,中國機械工業科學技術獎三等獎,羅昭強是工人獲此殊榮第一人。

2013年5月,羅昭強又研制了“城鐵客車調試智能模擬裝置”,國內首創、仿真程度最高。他的發明引起轟動,高速動車組國家工程實驗室的十多名高鐵博士和高技術人才慕名到“羅昭強技能大師工作室”考察,邀請羅昭強加入他們團隊,共同研制高速動車組正向驅動試驗臺。在這個博士云集的創新團隊中,羅昭強是唯一的“工人博士”。目前這項成果已被應用于高速動車組型式試驗,為企業節約試驗費用500余萬元。他與中國中車首席科學家常振臣結成了師徒對子。工人直接進入高鐵研發核心技術領域,尚屬首例。

2015年,擁有自主知識產權的“中國標準動車組”試制第一車。出廠前,必須保證車輛最佳狀態才能完成各項實驗指標。調試中有一項靜態重聯實驗,是讓原型車與其他廠家車實現網絡和機械的互聯互通。該實驗需要兩車相連。時間緊,有關人員一籌莫展,想等兩車匯合再做此實驗,大大增加了不確定性。剛剛調到高速中心的羅昭強主動請纓:“這事兒我能干!”他帶領幾個工友,從標準動車組的網絡邏輯和電路控制原理入手,模擬對方車,研發了個只有抽屜大小的重聯模擬器,成功實現了與它車模擬重聯認證,確保了實驗萬無一失,解決了中國標準動車組的核心問題。

羅昭強率領他的年輕團隊瞄準了研制針對未來中國高鐵的主力產品——“中國標準動車組”的半實物仿真實訓裝置的全新課題。為中國標準動車組產品的調試、運營維護提供新的技能培訓平臺。它要隨著中國高鐵走出去的腳步服務國際高鐵用戶,實現產品增值。項目實現了列車控制程序、監控和診斷程序、信息顯示系統、UIC網關的自主開發,并且引入在國內尚未得到推廣應用的具有前瞻性的列車實時以太網(ECN)控制技術,為推廣和示教ECN網絡在中國高鐵中廣泛應用起到了至關重要的作用。中國工人的創新創造力,再次得到了證明。

甘于奉獻,做“無悔師傅”,育“高鐵工匠”

調到高鐵中心不到三個月,就發現了個“人才寶庫”。他找高速動車組制造中心調試車間主任兼黨支部書記楊帆說:“咱們這個調試隊伍太好了,每個人都非常優秀,但他們漫無目的的在一個通道里自然發展,成長太慢。高鐵走向世界,需要大量復合型人才,咱要讓人才快速成長。”兩人一拍即合:“你是第一負責人,由你來具體實施。”

羅昭強搭建了人才成長的平臺和階梯,根據每個人的特點,設定不同發展目標,定向培養,因人施教,分類塑造。有些人腦子活,就培養他進行軟件開發;有些人動手能力強,就培養他參加競賽,向能工巧匠發展;有些人適合服務現場,就培養他作現場服務工程師;還有些人技術高,有組織能力,就培養作項目技術負責人。這樣,羅昭強讓各類人才在不同的通道成長,不擠不壓不爭,各行其道,各有所用。

2016年6月,為參加長春市職工技能大賽,羅昭強對動手能力強的人進行了專項培訓。結果揭曉,全市前十名中有八名來自中車長客高速中心。

羅昭強既是“伯樂”又是誨人不倦的老師,來者不拒,傾其所學所長。他的工作室就像大車店一樣熱鬧,大家在這里切磋技藝,交流經驗,研究問題,常常半夜才散去。

羅昭強還十分注重復合型人才的培養,經常現場示范。一次,一個動車組充電機出現故障,影響出廠。羅昭強帶徒弟們現場排查。只見他打開柜門,一股異味迎面撲來,循著味道,他一下就找到了故障點。“真是神了!”羅昭強說:“線圈過熱的味道,導線過熱的味道,還有電子元件過熱的味道是不同的。設備運轉的聲音,油泵運轉的聲音,也有千差萬別。要學會用視覺、嗅覺、聽覺,來判斷故障在哪兒,避免盲目性。這個功夫練成了,就能加快維修的速度。”

羅昭強讓普通人變得優秀,讓優秀的人變得卓越。尚大為,原是普通的技師,悶頭干活,不被人看好。羅昭強卻發現他干事認真執著的發展潛質,出人意外地收他為徒,培養他參加各種技能大賽,僅半年,他就脫穎而出,在長春市職工技能大賽中奪冠,獲中車長客“最佳能工巧匠”。更令人不可思議的是,這個悶葫蘆似的人,竟一下子提升了溝通能力,組織能力,成為項目負責人,還光榮入黨,是整個技師隊伍中的佼佼者。

劉天宇,技術高,排除故障不超過10分鐘,人送外號“劉10分”。由于做事憑興趣兒,始終沒成長起來。羅昭強多次與他談心,發現他覺得在工人崗位實現不了自身價值。羅昭強現身說法,講自己的怎樣從一線工人一點點干起來的成長路線,鼓勵他樹立人生目標。劉天宇從羅昭強的創新思維中受益匪淺。他后來居上,研發了動車組智能診斷設備,被評為中車長客特等勞動模范。

羅昭強用20余年經驗編寫了24萬字的《軌道車輛制修工基本技能系列叢書》,幫助70余人順利考取了中國中車高中級技師。僅2016年,車間參加各類競賽獲獎人數,就比2015年翻了一番,技師和高級技師通過率提高了1.5倍。

多年來,羅昭強徒弟中先后有四人榮獲“全國技術能手”,一人榮獲“中央企業技術能手”,六人成為“吉林省首席技師”,一人享受“國務院特殊津貼”, 七人獲評“中國中車資深技能專家和專家”,更多人成為“吉林省技術能手”、“長春市技能領軍人才”和“長春工匠”。羅昭強三屆“黃埔班”培養的56人,均成為企業高鐵調試、地鐵調試等核心崗位關鍵人才,絕大多數成為一、二、三級操作師,為中國高鐵帶出了一支核心高技能人才隊伍。

羅昭強研制成功的《CRH5型車中間車模擬器、頭車模擬器》、《CRH5型車INDI與USDR網絡模擬器》等裝置,打破了外國公司對該領域的壟斷,成本降低五分之一。他共完成4項發明專利,7項實用新型專利,申報15項國家專利,200余項五小成果和立項攻關,累計為企業節約近千萬元,發明創新成果列一線工人榜首。

羅昭強先后榮獲全國技術能手、吉林省勞動模范、火車頭獎章,享受國務院政府特殊津貼。“羅昭強國家技能大師工作室”被評為“全國工人先鋒號”。2016年12月,他又榮獲第十三屆中華技能大獎,加冕“工人院士”,他為工人贏得了地位和尊重,也贏得了時代的喝彩。

(本文圖片攝影 楊旸)