楊善深的寫生山水畫

郝錦繡

摘 要: 寫生是嶺南畫派創作和革新的主要手段之一。身為嶺南畫派的楊善深,對寫生尤為重視,其寫生足跡遍布宇內,在山水畫的寫生上成績尤為突出。其作品博采眾長,融匯古今,獨具個人風貌。要全面了解他的繪畫藝術,就要分析其獨具風格的山水畫,而要解析其山水畫風格的形成就需從其寫生山水畫開始談起。

關鍵詞: 楊善深 山水畫 寫生 嶺南畫派

一、嶺南畫派傳人

楊善深(1913—2004),字柳齋,廣東臺山人,1930年移居香港,在嶺南畫派第二代傳承人中被譽為“嶺南畫派四大家”之一。曾在高劍父的鼓勵下赴日本留學,其創作兼擅山水、花鳥、人物。楊善深一生專事繪事,積累了深厚的傳統繪畫功底,而后周游世界,不斷寫生,并從古今中外繪畫中汲取精華,博采眾長,融會貫通,山水畫獨具個人風貌。

嶺南畫派承于居巢、居廉,“二居”畫風秀美恬淡,擅于寫生,山花庭草、珍禽野趣無不入畫,開嶺南地域寫生之先河。開拓者“二高一陳”,即高劍父、高奇峰和陳樹人。其中高劍父和陳樹人都曾師從居廉,受居氏影響頗深,亦長于寫生。嶺南畫派創始人之一高劍父,在寫生創作上投入精力很大,致力于“新國畫”的探索,足跡踏遍全國甚至東南亞各國,寫生對象十分廣泛,眾多題材是前人不曾用傳統筆墨形式表現過的。他在教學和研究中,都有提及寫生的重要性,經常帶學生深入農村搜集素材,教育學生注意觀察,多了解動植物的生長規律和生態。而陳樹人的畫作上常題有“樹人抄景”,可見他亦強調寫生,欲表達他想通過寫生的方式革新中國畫的意圖。后來寫生就成了嶺南畫派創作和革新的主要手段之一。嶺南畫派畫家對寫生的態度很明確,認為寫生是革新中國畫的重要環節,現在我們可以這樣認為,嶺南畫派之所以能在近代中國美術史上占有不可小覷的地位,與其重視寫生、善于從自然對象中汲取養分有很大關系。

二、寫生手法

“寫生要有取舍”是畫畫者普遍認同的觀點,楊善深同樣依據這樣的繪畫準則,到處游歷寫生,但無一景是照搬描摹再現。他的山水畫,在數量上可能不及花鳥畫,但他的山水畫獨辟蹊徑,古拙蒼潤,純樸清新,個人面貌突顯。從“二居”至“二高一陳”,再到“嶺南四家”,在花鳥畫的師承上有著較明顯的痕跡,而楊善深的花鳥畫在本質上與嶺南各家并無太明顯區別,反倒是其山水畫,在秉承傳統的同時,融入其特有的皴染筆法,形成蒼古清華的藝術特色,有別于嶺南山水畫那種恬淡舒緩、云云暈染的面目,呈現出自己獨特的風貌。之所以有此番突破,很大程度上應該歸功于他師法自然的妙造和枯筆野辣的書法線條。所以,要全面了解楊善深的繪畫藝術就要深入分析其山水畫風格,要解析其山水畫風格的形成就需從其寫生山水畫開始探討。

楊善深早年讀過私塾,12歲開始臨摹古畫,22歲東渡日本師從堂本印象(堂本印象是竹內棲鳳的學生),竹內棲鳳曾兩度到中國大陸寫生,可見其對中國的興趣及對寫生的態度。1945年楊善深歸香港,把原畫室名“瀛曦廔”改為“春風草堂”,隨后幾年便開始設館授徒,同時他提出自己的教學理念:“一、堅持繪畫應該從寫生入手,熟練到能夠分辨出動物、山川、人物的不同特征,再以最簡潔之筆觸寫出;二、以育人為主,以哲學、文學圍繞藝術來教學……”從這可以看出,楊善深對寫生極為推崇。他曾說“重視寫生、用色復雜、雜取擷取西畫養分、講究線條,正是嶺南畫派的風格”。寫生,是畫家觀察自然、掌握對象形神的必要過程,所以楊善深將寫生視為重要的學習和創作過程,身體力行,足跡遍布海內外,有記錄的國內有山東、北京、江蘇、杭州、延安、甘肅、黃山、泰山、曲縣、蘭州、炳靈寺、酒泉敦煌、玉門關、陽關、三峽、昆明、云岡、雁門關、五臺山、恒山、湘西青巖山、神農架、武當山、臺灣等地,國外有美國、加拿大、印度、巴基斯坦、伊朗、意大利、瑞士、奧地利、匈牙利、盧森堡、比利時、荷蘭、丹麥、英國、澳洲、韓國、墨西哥、法國、德國、新加坡、日本、埃及、約旦、希臘、南非、南美、古巴等地,其足跡所及令人驚訝且慕羨。他每到一處必提筆寫之,或速寫勾勒或水墨點染,其寫生稿多過萬幀,這些寫生素材的積累為他的繪畫注入了鮮活的血液,也為其山水畫風格的形成提供了養分。

楊善深的寫生山水畫,呈現兩種表現手法:

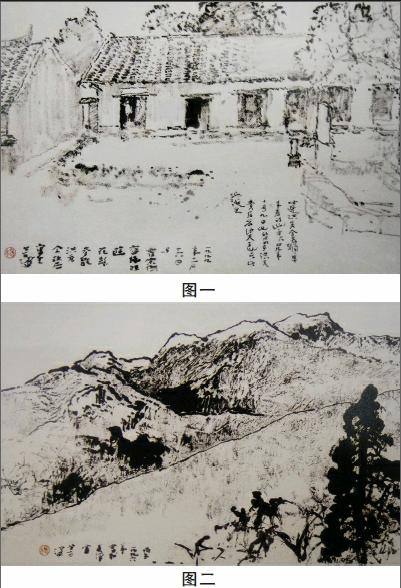

其一是墨筆勾勒類速寫,如《金田村洪秀全故居》(見圖一),此畫是1999年11月16日與霍宗杰、容繩祖游花縣參觀洪秀全故居時所畫。作品以毛筆速寫而成,采用西方的焦點透視表現手法,以干筆勾勒,枯墨皴擦,線條松動有致,是典型的速寫型寫生作品。再有其1996年寫生于古巴的《夏灣拿》(見圖二),是一幅帶有異域風情的中國畫寫生之作,畫面以干筆勾勒、焦墨皴擦為主,肌理感強,構圖新穎。另外,還有一些以速寫為主的寫生如《黃山寫生冊》、《夔門峽寫生冊》、《雁蕩山寫生冊》等,這類寫生作品,往往都有大量題記,強調記錄、寫景和素材的積累,雖然在手法是類似速寫或白描,但其輕松的用筆、靈活的構圖在很大程度上體現出了楊善深的審美意趣和創作風格,是研究和探尋其筆墨樣式的重要參考。

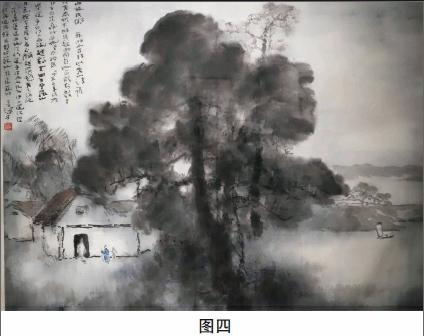

其二是水墨點染式創作,如《陶淵明故居》和《長生殿遺跡》,《陶淵明故居》(見圖三)是楊善深在陶淵明故居栗里寫生時所作,長卷式的構圖,連綿的山體上幾棵松樹濃重而顯眼,山體用筆勾勒較少,幾乎全用散鋒皴點,些許借鑒西方的立體感,在暈染時尤其注意到了山體的體面結構。而樹木用他慣用的表現手法,墨色氤氳,似在畫樹的剪影但并不單薄,骨、肉、血俱全。《長生殿遺跡》是其寫生于長生殿遺跡之作。長生殿,唐都長安城郊的皇家園林,即今西安市臨潼區的華清池。如今的長生殿,已經成了唐代文物與遺址資料的歷史陳列展廳。此幅雖為寫生之作,可畫面中的人物卻為布衣長袍,來源久遠。遠處空蕩的山垣上一群落雁起起落落,盡顯悲涼,猶如唐代詩人劉希夷詩句中所描繪的“但看舊來歌舞地,惟有黃昏鳥雀悲”,帶有很強的創作意圖。寫生作品往往都帶有很大的隨意性和隨機性,所以對畫面的考慮并不會太全面,可能會出現這樣那樣的失誤而導致有背畫理的現象,如楊善深的另一幅寫生作品《西施故鄉》(見圖四),原畫面主體顯得過于居中,上部分割的空間過于均等,作者通過長長的題款來補充了畫面,讓前景畫面中樹的勢拉向左側,避免過于居中,將畫面的中心引至樹木其后。透過前景的大樹,房屋、人物、竹林、小舟,寥寥幾筆,且松動有致。楊善深先生喜歡題跋,主要也源于他善書法。他對漢碑、漢摩崖刻《西峽頌》、《石門頌》等碑帖的大量臨摹,使得他的書法天真爛漫,雉拙有趣,且獨具個人風貌。

三、寫生對象的特點

在楊善深的寫生山水畫中,還有兩點值得注意,一是在楊善深的寫生山水畫中,以名人故居為寫生對象的作品數量眾多,除上文中的《陶淵明故居》、《金田村洪秀全故居》、《西施故鄉》外,還有如《杜甫故鄉》、《王安石故居》、《曹雪芹故居》等。其中《王安石故居》描繪的是王安石在變法失敗后居住的地方。作品用較雉拙的筆墨勾勒、點染借鑒了西畫的表現手法,注重了物象的體積感,構圖也較奇特,分上下兩段。他用長篇的題款補充畫面右下側的空白,以使畫面更加整體、完整,而這大段的題款是敘述王安石隱退于此的原因。另一幅《曹雪芹故居》則采用俯視的角度,主要刻畫了故居的屋舍、樹木,以及屋頂上具有地方特色的筒瓦。畫面虛實、疏密有致,形成較強的對比和空間感。楊善深喜歡畫歷代名人故居,有游歷的偶然性,也有選擇的必然性,也許在楊善深的內心深處,充滿著對這些名人的敬仰之情和共鳴之意。

二是在其眾多的寫生山水畫中可以看到兩個熟悉的人物形象,一個是老者,一個是童子。老者或拄拐前行,或騎驢行游;童子則或挑書在后,或煮茶在旁。皆舊時衣冠,給原本寫生當下的山水營造出了古意。這畫面中的老者應是楊善深本人的真實寫照,他更愿寄情山水,蕩游期間,懷著一顆對傳統的敬畏之心,感受著自然造化,采用獨特的筆墨樣式記錄著現實,表達著內心情感。在自然山川中既陶冶了自我性情,又驅動了筆墨的變革,這也許就是楊善深山水畫風格的獨特之處吧。

參考文獻:

[1]廣州藝術博物院編.廣州藝術博物院珍藏叢書·楊善深藝術館藏品[M].廣州:廣東旅游出版社,2000.

[2]盧延光,韋承紅.嶺南畫派大相冊[M].廣州:嶺南美術出版社,2007.

[3]張素娥.楊善深傳[M].廣州:嶺南美術出版社,2007.

[4]廣州藝術博物院編.楊善深畫冊[M].廣州:嶺南美術出版社,2010.

[5]陳偉安.楊善深動物畫的藝術特色[J].中華書畫家,2015(09).