曼施納賽爾

彭澤琴

曼施納賽爾每天至少收集處理1200噸垃圾,數量占到了全城垃圾的90%,而政府部門卻無需為此花一分錢。

從7歲起,奈比爾就跟著父親從事塑料回收、加工的工作。他時常與艾德姆一起進城,在開羅街頭固定的垃圾桶、垃圾站撿拾可回收的塑料。

藝術家eL Seed留下的涂鴉,從莫卡塔姆山某個特定的角度看去,會清晰地顯現出一句阿拉伯文字:“若想清楚地看見陽光,你必須首先擦亮雙眼。”

說到埃及首都開羅,人們往往想到的是那些大名鼎鼎的古文明遺跡:高大雄偉的大金字塔,威武莊嚴的獅身人面像,神秘莫測的木乃伊……當世界各地的觀光客慕名而來,沉醉在開羅悠久的歷史文化風情里的時候,他們大概很難想象,就在數十公里外的開羅市郊,還存在著一個與這座城市格格不入的“垃圾之城”。

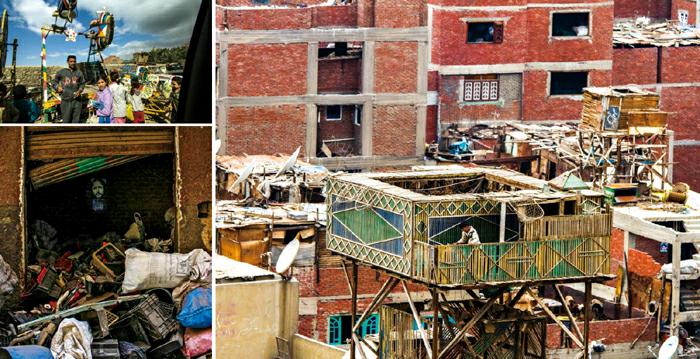

在開羅東南郊的莫卡塔姆山下,有一個幾乎完全隔絕的世界——曼施納賽爾,這里有密密麻麻的簡陋樓房,臨時搭建的窩棚,在七彎八拐的陰暗小巷里,到處都是堆積如山的垃圾,空氣中混雜著垃圾腐爛的臭味和焚燒橡膠的焦味,似乎這里只屬于骯臟和貧窮。

全球最大貧民窟之一拾荒者聚居曼施納賽爾

開羅是中東地區最大的城市之一,也是中東貧民窟最集中的地方。世界上最大的三十個貧民窟中,開羅就占了四個,而“垃圾之城”曼施納賽爾便是其中之一。

剛到曼施納賽爾,你可能以為來錯了地方——街道干凈整潔,商店鱗次櫛比,歷史建筑神圣而精致,如此種種都與“垃圾之城”和貧民窟的形象完全不符。難道網絡上流傳的新聞只是個騙局?四處打聽后才知道,原來這里是科普特(基督教東派教會之一)教區,埃及少有的基督教區之一。當地的基督信徒很虔誠,即便身處貧民窟,他們也堅持著自己的信仰,因此這里成了“垃圾之城”干凈的社區和旅游景點。但除此之外,其他區域則成為了“垃圾之城”最真實的寫照……

1952年,埃及取得民族獨立后,總統納賽爾參照蘇聯的計劃經濟模式,優先發展重工業,與此同時,埃及的城市化也開始快速發展。因為大量工業區域布局在首都開羅附近,導致大量農村人口涌入,因此城市人口出現了爆炸式增長。但是,并非每一個來到開羅尋夢的人都能找到工作機會,他們甚至很難找到舒適的棲身之所,于是他們“抱團取暖”,在開羅東南郊的莫卡塔姆搭建起簡陋住所,并靠回收垃圾為生。

即使是住在曼施納賽爾的老人也沒法說清,到底是先有了垃圾回收業才有了曼施納賽爾,還是先有了曼施納賽爾才產生了垃圾回收業。人們只記得,在很早以前,垃圾回收業就與曼施納賽爾密不可分。幾乎所有住在這里的人,從事的行業都與垃圾相關:或每天穿梭在開羅市區的大街小巷收集垃圾;或駕著驢車或小貨車運送垃圾;或處理各種垃圾,以這樣那樣的方式從事垃圾的收集、分類和回收工作。這里的人們每天至少都要收集、處理1200噸垃圾,數量占到全城垃圾的90%,而政府部門卻無需為此花一分錢。

對于開羅市政府來說,曼施納賽爾貧民窟是一個不愿看到又無法完全舍棄的存在。這片不算太大的土地上居住著50萬人,幾乎都是極度貧困、被邊緣化的市民。他們用最原始的垃圾回收方式維護著開羅市容的整潔,也維持著自家的生計。但隨之而來的代價是,曼施納賽爾逐漸變成了一座垃圾之城。這里的房屋結構質量極差,沒有安全保障,而且沒有充足的衛生、醫療、教育等基礎設施,甚至沒有足夠的安全飲用水。若非親眼目睹,很難想象,將全開羅的垃圾堆積在曼施納賽爾是怎樣的景象……

垃圾回收夢拾荒者簡單的生活訴求

曼施納賽爾的清晨比開羅其他地方來得更早。天不亮,進城收集垃圾的人們便三三兩兩地趕著驢車,或開著小貨車向開羅市區進發,年輕的艾德姆就是拾荒大軍中的一員。他低著頭,拎著空蕩蕩的大麻袋,匆匆進入繁華市區里的富人居住區,將裝袋丟棄的垃圾塞進麻袋。一圈下來,大麻袋已經變得鼓鼓囊囊。

天剛透亮的時候,他就駕著小山一樣的小貨車回到曼施納賽爾,母親和妹妹已經做好準備,要將垃圾進行初步分類:食物殘渣看似沒用,卻是喂豬的好材料;各種紙張、木塊挑出來單獨放置,出售給當地專門回收加工紙張的人;塑料、玻璃、金屬罐更是垃圾中的好東西……運氣好的話,還可以撿到幾件半新不舊的衣服、一張還算不錯的桌子,甚至一整套被有錢人丟棄不用的餐具……在母親和妹妹忙于分揀垃圾的時候,艾德姆還可以再跑一趟市區。

艾德姆的家在狹窄的小巷里,地面這一層堆滿了拾荒來的垃圾,晚上,破舊的小貨車也停在這里。沒有欄桿的水泥樓梯通向二樓,那是一家人生活起居的地方。用撿來的衣服裁剪拼接而成的布簾將房子分成兩邊,母親和妹妹住里面,艾德姆住的那一邊同時也是廚房和飯廳。屋子的內墻沒有任何裝飾,隨意地裸露著紅磚和水泥塊。艾德姆的母親告訴他,水泥紅磚砌的房子,是父親留下的最好的遺產,在他們年輕的時候,住的還是用罐頭搭起來的“房子”。直到上世紀70年代前后,曼施納賽爾的永久性建筑總共也不到10座,大部分“住宅”都是拾荒者在撿到的垃圾中挑選出有用的東西,勉強搭建的棲身之所。

住在隔壁的奈比爾是艾德姆的好朋友,與艾德姆一樣,他從事的工作也與垃圾回收相關。從7歲起,奈比爾就跟著父親從事塑料回收、加工的工作。他時常與艾德姆一起進城,在開羅街頭固定的垃圾桶、垃圾站撿拾可回收的塑料。飲料瓶、食品包裝袋、廢棄的塑料玩具乃至各種塑料袋、塑料膜,哪怕就手指大小的小塊也不放過。這些挑揀出來的塑料運回曼施納賽爾后,會被切成小碎塊,在專門的機器里熔化成塊后出售。

住在曼施納賽爾的每一戶人家,幾乎都有自家獨特的垃圾收集和處理的技能。有擅長處理塑料的,也有專門處理金屬廢品的,還有的家庭甚至精通處理最危險的醫療廢品。雖然這種幾乎全靠人工的垃圾處理方式速度不快,需要的人手也實在太多,但比起機械回收僅20%的廢品利用率,人工分類回收的廢品利用率能驚人地達到80%,這還不包括可用作牲畜飼料的食物類垃圾。所以,依靠“骯臟”的垃圾回收業,曼施納賽爾仍然存在了七八十年。

改造曼施納賽爾營造更好的生活環境

盡管垃圾回收是生存需要,但對于住在“垃圾之城”里的人來說,無論如何都不是愉快的體驗。為此,埃及政府、環境保護者以及曼施納賽爾的居民們,都在為改善環境而努力。

早在曼施納賽爾初具規模的上世紀50年代,埃及政府就曾在開羅實施公共住房計劃,為城市低收入家庭興建臨時性收容所;70年代后,政府開展了著名的“新城鎮計劃”,先后在開羅附近的沙漠中興建了“齋月10日城”、“10月6日城”、“5月15日城”以及“歐布爾”等城鎮,以解決城市住房不足以及貧民窟蔓延對農業用地的侵占問題;90年代以后,“城市更新”成為解決貧民窟問題的新思路,這種模式不僅涉及對衰敗地區基礎設施的重建,還致力于重振社區經濟,營建健康文化。

曼施納賽爾社區的工作人員也為改善社區環境做出了巨大貢獻。他們將基礎教育與生產、增加收入結合起來,促使當地居民轉變觀念,提高廢品管理水平,逐步改變周邊環境;在中心垃圾場邊上設立了3個衛生站,以此來保護這些長時間接觸垃圾的人們免受病菌干擾;還在社區里建設了兩所學校,教授孩子們識字、計算等基礎知識;此外,他們還經常開展臨時的專業技術培訓,教會居民如何進行廢品回收、垃圾分類、使用垃圾處理機器等技能。為了保證訓練效果,工作人員還會對培訓后的成果進行跟蹤調查。

由于政府和社區的幫扶,那些在社區學校受過基礎教育的青少年,與長輩已截然不同。居室雖然簡陋,但那些致命的垃圾已經被清除出房間,以家庭為單位的小規模垃圾回收作坊也建立起來,許多家庭還安裝了處理回收垃圾的機器和織布機。為了方便他們工作,那些住在開羅的富人和中產階級在丟棄垃圾的時候,也預先進行了簡單的分類。這些經過簡單分類的垃圾在運回曼施納賽爾后,不再囫圇吞棗地塞進每家每戶的房子,而是先送往中心垃圾場,分類之后再進入家庭作坊,進行下一步處理。

來自巴黎的藝術家eL Seed以“書法涂鴉”(以文字為涂鴉內容)聞名全球。初到曼施納賽爾,這里給他的第一印象就是一個巨大的垃圾填埋場,為了給這個對粗鄙骯臟習以為常的社區帶來美的東西,他深入調研,并登上莫卡塔姆山俯瞰整個社區,構思自己的杰作。最終,他在共50座簡陋建筑的外墻上留下了涂鴉。隨意看去,這些壁畫由一些橙色、藍色和白色的漩渦構成,但如果從莫卡塔姆山某個特定的角度看去,就可以清晰看見隱藏在壁畫中的阿拉伯文字:“若想清楚地看見陽光,你必須首先擦亮雙眼。”