沿口古鎮聚落形態探究

余政蓉

摘 要:從沿口古鎮的區位及歷史背景入手,對古鎮聚落形態的空間總體布局、街道特征以及建筑形態三個方面進行分析,有利于更深入地挖掘和繼承古鎮的文化價值,為古鎮下一步的保護及改造起到一定參考作用。

關鍵詞:古鎮;聚落;空間形態;建筑

沿口古鎮位于四川省廣安市武勝縣舊城區嘉陵江邊,占地0.5平方公里。原名封山鎮,清代改名為沿口鎮。因嘉陵江流經此處有一小溪匯入,溪與山構成凹形口袋狀,集鎮沿小溪兩側興建,故名沿口。[1]它為嘉陵江流域的川東第一古鎮,嘉陵江中下游第二大回民聚居地,興建于明末清初,完整保留著明清時代的建筑風格。古鎮南北走向,以地形取勢,依山勢而建,北低南高。古時老鎮地勢較低,常年遭遇嘉陵江洪災,上世紀80年代,因退避洪水,武勝人才在稍高的地方建了新縣城,現存的居民老宅即南遷后保存下來的,距今也有300多年的歷史了。

一、因地制宜的聚落布局

沿口古鎮充分利用依山傍水的特點,因山勢就江形,布局順其自然,房屋多為一樓一底的木結構房屋,高低錯落,曲折有致,街面石板鋪地,蜿蜒曲折,空間收放開合,整個古鎮布局完整,質樸恬然,屬典型的山城古鎮體系。古鎮三面環山,一面臨水,一條小溪穿鎮而過流入嘉陵江,形成一個小峽谷,住宅沿峽谷而建。臨溪兩側多為吊腳樓。小溪旁一條石板路,從高處向下延伸,到半邊街時一分為二,一條經半邊街直通江邊;一條從正街通向江邊碼頭。石板路到了江邊便豁然開朗[2]。

古鎮空間形態豐富,開敞空間形式多樣,其中有廣場式公共空間——院壩,作為公共聚集的場地,供看戲、娛樂、集會兼顧營業作用;交通性景觀空間——碼頭渡口,兼做場口的前導空間;生產性使用空間——晾壩菜園,為手工業生產提供的場地以及菜園;交叉性節點空間——街口,交叉點使街巷空間有秩序、有節奏感。

二、順應地形的聚落街道

沿口古鎮總長約4公里,古鎮街道至今保存完整,老街街道全部由大青石板鋪成,長近1公里。數千間青瓦屋面、木制結構的傳統民居形成規模宏大的古建筑群。這里的老戲院、釀酒作坊等建筑古色古香。

沿口古鎮傳統街巷有5街4巷:半邊街、勝利街、解放街、鍋市街、民主街;建設巷、利農巷、光榮巷、文化巷。最窄巷寬3米,最寬街寬6.5米。其中兩條主街解放街、半邊街沿溪流而建,被四排建筑所圍合,形成“建筑-街巷-建筑-小溪-建筑-街巷-建筑”的夾道式布局。古鎮山腰上修建組團式建筑群,利用豎街連接組團建筑和主要街道。

沿口古鎮主街主要呈兩種表現形式,一是主街垂直于等高線沿石梯而上,隨山勢起伏,再派生若干小巷,通向臺地房舍的云梯式街道;二是順河形成主街,以碼頭渡口為活動中心的水鄉式街道。云梯式街道的建筑以吊腳、筑臺、爬崖、附坎為主要形式,層疊山墻、長拖檐、坡坡街、高梯坎較為常見。

半邊街是沿口古鎮的靈魂,也是保護得最好的一條古街巷。它始建于明末清初,距今已有300多年歷史,南北走向,街寬約3米、長約500米,因房屋多建造于溪流之東而得名。半邊街街道,完整地保存了明清時期的石砌街面特色。[3]在這幾百米長的街上,矗立著兩座清真寺——馬家清真寺和黃家清真寺,由此可見曾經回民的眾多和伊斯蘭教的盛行。

三、形式多樣的聚落特征

古鎮建筑是我國傳統文化的重要組成部分,它們形式多樣且姿態萬千。沿口古鎮氣候宜人,風光旖旎,青石板街跌宕起伏,至今仍保存了大量的傳統建筑,大多數建于清代各個時期,少部分為明代遺留下來的建筑,其傳統建筑類型多樣,有民居、寺廟、清真寺、老戲院、釀酒作坊、古井等,一應俱全。從建筑形態上看,沿口古鎮依山就勢所形成的遞進式布局的建筑特征,獨特的吊腳樓及懸山,歇山式屋頂的相互輝映,形成了獨具傳統特色的建筑風格,反映了當地自然地理環境的綜合條件。古鎮沿水體布置的建筑,幾乎將后院設在了水邊,便于取水;無建筑的濱水開放空間,為其他民居提供取水點及景觀資源。

(一)民居

據武勝縣志記載,民國時期,沿口古鎮房屋多為木結構平房;上世紀50年代興建的房屋多為磚木結構,一般一樓一底,行列式,內甬道;六七十年代采用磚主木鋪或磚混結構,樓層3~5層;而到了80年代,則全部采用磚混鋼框架結構,樓層5~7層。古鎮的木結構民居建筑大都一間緊挨一間,每兩個院落或者幾個院落之間還有一堵高挑的青磚小瓦風火墻相隔,以去火燒連營之患。

以前的四川民居,房屋采光多是用亮瓦(玻璃瓦),窗戶則小而緊湊,多用鏤空雕花木窗。[4]樓房的樓梯有的在室內,有的在室外。室外的樓梯采取外挑立柱緊貼墻面,木梯拾級而上,屬典型的老式木結構民居(圖1)。

沿街的建筑大都是具有巴蜀特色的石木結構住宅,從地基到一米左右的外墻均用條石或磚砌成,上半部分一般是木板墻或夾壁墻。[5]這樣的結構使得整個住宅主體上輕下重,有利于抗震。古鎮民居基本類型又有如下幾種:

一字型獨幢式,這是沿口古鎮最簡單的建筑空間組合,一列三間前出廊的“一字屋”,三開間,加檐廊,設有門斗,中間為堂屋,祀奉祖先和起居會親朋的地方,左右間是臥房、灶房或貯藏的地方。

一橫一順式,是相比“一字屋”略復雜的建筑空間組合,即二合院。一字型正房加垂直方向廂房,加檐廊,因地就勢而建。在正房的左側或者右側接出的若干間耳房,可作臥房、灶房、儲藏或圈養等輔助房間之用。

三合院式,正房左右都接有耳房的為三合頭式,即三合院。三合院三房相連,已有較明確的空間圍合,從而獲得了較為完整意義上的庭院空間。[6]相較于四合院,三合院有更好的地形適應性:三合院相對于四合院來說,具有進深小、布局靈活多變、不對稱、空間開敞等優點,可以適應坡度更大的地形。

四合院式,正規的建筑空間組合形式為四合頭式,即四合院,民間稱“四緊口屋”,又稱“四合天井”或“四水歸堂”[7]。四合院四壁成間,以間成幢,以幢成院,常在天井處設“抱廳”“氣樓”。

臺院式,山地“立體”式四合院,建筑沿等高線縱深遞進而上,主軸線配以兩側副軸線,多天井重臺重院。

(二)商業住宅

臨街建筑往往既是商業店鋪又是普通住宅,功能的復合性使得家與街的概念并未明確分隔開,與生活交往有關的休閑、娛樂活動都通過街巷空間(外部空間)與建筑空間(內部空間)的相互滲透得以實現。[8]傍巖修筑的街房,多為梯式二進,少數為廊檐式樓房,樓下作店鋪,樓上住人存貨。[9]沿口古鎮商業住宅分為如下兩種基本類型:

前店后宅型,整個建筑呈縱深布局,商業空間和居住空間完后分區;

下店上宅型,此類型建筑一般為兩到三層,上下分區,節約用地,運用了挑廊、陽臺、吊腳、架空等處理手法,產生了強烈的虛實和明暗對比,既豐富了建筑外觀,又增加了建筑的實用性。

(三)公共建筑

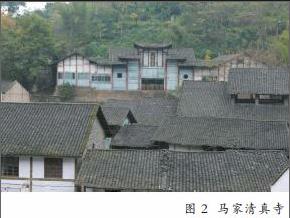

沿口古鎮公共建筑包括清真寺、土地廟、觀音寺、福音堂、老戲院、菜刀廠等,除工業建筑大都廢棄外,宗教寺廟保存較為良好。這些建筑是古鎮及周邊居民公共的活動空間,包含了文化娛樂、宗教祭祀、集會議事等多種功能。其中馬家清真寺和黃家清真寺最為著名。馬家清真寺(圖2)創建于清乾隆四十三年,現為市級文物保護單位。馬家清真寺由山門、大殿、側殿、天井組成,高聳在由小青瓦鋪就的屋頂上。寺前為懸巖,裝飾不可通行的假山門,入寺山門實在寺左側。大殿屋頂為重檐歇山式,穿逗梁架,木結構,三開間,側殿二,為木穿斗結構,左側顛通山門,供進出,右側殿共4間。天井二,均長方形,一在大殿前,一在右側。其寺修造古樸、小巧,具有濃厚的伊斯蘭教特色,現保存完好。[10]黃家清真寺創建于清光緒十九年,后改建為伊斯蘭小學。

四、結語

四川沿口古鎮歷史悠久,其空間布局和建筑形態多結合自然條件而形成和發展,因其有利的交通優勢,逐步成為當地鄉民文化和商市貿易的集中地。通過此次對沿口古鎮的初步探析,對沿口古鎮有了大體的了解,它保持著較為完善的古鎮風貌、獨具特色的回族文化及佛教文化,保留著傳統四川民居的建筑特色,對增強本土建筑和地域歷史文化的保護意識具有重要的現實意義。

參考文獻:

[1]四川省武勝縣志編纂委員會.武勝縣志[M].重慶:重慶出版社,2011:48.

[2][3][4][5]草家.尋古探幽沿口古鎮[J].住宅產業,2016,(02):55.

[6][7]李卉.巴渝古鎮人居環境研究——建筑形態論[D].重慶:重慶大學,2003.

[8]方波.山地歷史城鎮街巷空間特征及其保護研究——重慶山地歷史城鎮為例[D].重慶:重慶大學,2005.

[9]四川省武勝縣志編纂委員會.武勝縣志[M].重慶:重慶出版社,1994:424.

[10]四川省武勝縣志編纂委員會.武勝縣志[M].重慶:重慶出版社,1994:565.

作者單位:

西南大學紡織服裝學院