古希臘劇場藝術

賀文匯

摘 要:在整個西方藝術與文明史中,古希臘占有十分重要的地位。古希臘人在文學、戲劇、雕塑、建筑、哲學等諸多方面有很深的造詣,最早的劇場建筑就出現于古希臘。本人從最早的悲劇演出引出世界上第一個以石頭建造的劇場——戴奧尼索斯劇場,同時也是希臘悲劇發源地。劇場的出現對古希臘戲劇等藝術形式的出現、繁衍及建筑行業的發展產生了不小的作用。同時,受地理環境差異的影響,希臘人具有創造精神的天性,個性活潑開放,喜歡追求自由自在,崇尚運動,而且富有民主思想,因此在藝術表現上呈現出充滿健康、自然、樂觀、優雅的特質。

關鍵詞:古希臘;劇場建筑;悲劇

公元前5世紀,最早的劇場建筑出現于古希臘。從為數不多的歷史記載和考古中發現,我們追溯著古希臘的劇場文化,它成了希臘人生活的一部分,是將希臘戲劇文化引向世界的開端。在整個西方藝術與文明史中,古希臘占有十分重要的地位,在這篇論文中,筆者想從古希臘劇場藝術談談古希臘的藝術和文明。

古希臘時期,公元前800年至公元前146年,持續了約650年,是指從希臘歷史上公元前8世紀的古風時期開始到公元前146年被羅馬征服之前這段時間的希臘文明。這段文明被認為是西方歷史的開源。希波戰爭后,古希臘經濟迅速發展,精神文化高度繁榮,產生了光輝燦爛的希臘文明,對后世有深遠的影響。希臘文明的鼎盛時期是在公元前5世紀到前4世紀之間,被后人稱之為黃金時期。戲劇、文學、哲學、雕塑、建筑等諸多領域,古希臘人均有很深的造詣。隨后的羅馬帝國也受古希臘文明影響頗深,不僅將古希臘的文明很好地吸收,并且將其帶到環地中海和歐洲的許多地區,這便奠定了古希臘為西方文明打下的堅實基礎。

據資料顯示,戲劇的起源與古老的儀式慶典有著很大的關系。由于當時生產力低下,自然力量不可預測,古人往往對大自然充滿了敬畏和恐懼,因此有人就開始想用各種方式去控制它們,儀典在這種環境下產生。在原始的儀典當中,音樂、舞蹈、化妝、面具、服裝等都是不可缺少的,這些儀典元素后來也轉化成戲劇的重要元素。研究古希臘劇場藝術的發展,對于研究古希臘藝術與文明有著非常重要的作用。

在古希臘的儀典活動中,通常來說,由一位祭司來主持儀典。在儀式的進行中,一般情況下祭司會穿戴著特殊的服飾,使用不同的聲調,身體動作也與平常不同,給圍觀者一種強烈的象征意義。在儀典進行中,祭司與群眾分成了兩塊區域,二者處于一種對立的狀態,于是漸漸形成了所謂“行動區”與“觀眾席”的明顯分界,如“巴黎圣母院的主日崇拜”(Sunday Worship at Notre Dame de Paris)。儀典活動中所形成的空間分布形成了劇場的雛型,它有了表演者和觀眾,他們之間壁壘分明。

公元前 534 年,這一年“城市的戴神節”的組織有所改變,在各項活動中加入了悲劇演出比賽,這是希臘戲劇演出的第一個確切記載。因此可以推測,戲劇演出在此以前肯定已經存在。最早的希臘悲劇演出是從雅典的城市戴神節開始,在原來只是一個為城市戴神節舉行唱歌跳舞的地方舉行,后來由于演變成為戲劇比賽,這地方就改建成為世界第一個以石頭建造的戴奧尼索斯劇場(Theater of Dionysus),同時也成為希臘悲劇的發源地。在公元前5世紀期間,三大希臘悲劇作家愛斯奇勒斯(Aeschylus)、索福克勒斯(Sophocles)、優里皮底斯(Euripides )和喜劇作家阿里斯多芬尼士(Aristophanes)都曾在這里演出。

戴奧尼索斯劇場(Theater of Dionysus)(圖1)形成于公元前5世紀。在公元前5世紀早期,戴神節的戲劇比賽開始在雅典衛城南側山坡下的一座戴神殿旁邊的露天場地舉行。觀眾就近選擇在山坡上或四周的平地上觀賞,或坐或立。這樣的安排結果形成了戴奧尼索斯劇場發展的雛型。這塊露天場地在當時被稱為舞蹈場(orchestra),附近的山坡就變成天然的觀眾區(theatron)。該劇場在公元前5至公元前4世紀間逐漸完成一個相當的規模,整個劇場以石塊鋪造,形成可容納一萬四千人的呈半圓形的觀眾席,而觀眾席圍繞的圓形舞蹈場,其直徑約65呎,舞蹈場中央有一座祭壇(thymele)。

資料上還顯示,舞蹈場后面有一個舞臺景屋(skene)。原本它的出現只是因為當時需要在舞蹈場旁邊搭建一座臨時性的帳篷或小屋,為的是使演員有個衛生間及休息場所,同時還能夠放置、更換劇服。它在劇場的發展中出現較晚,直到后來有人在小屋靠近觀眾一面的墻壁上,繪上了配合劇情的景觀,于是小屋就成為具有布景作用的舞臺景屋。在古希臘悲劇劇情中,大多數劇情都與王室有關。于是這個舞臺景屋往往就被當作王宮的正面,當中是宮門。在《伊狄帕斯王》首次演出的時候,景屋是一列長形建筑,兩邊連著突出的前翼(paraskenia),在離觀眾席兩端之間形成了一個長方形背景,但是景物與觀眾席并不是相連的,而是在前翼與觀眾席兩端留出空間,這個空間就是舞蹈場的入口(paradoi)。

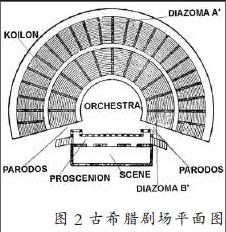

古希臘的劇場(圖2)通常會選擇建造在形狀適宜的山坡上。古希臘劇院的規模很大,能夠容納一萬五千名觀眾。這些劇場通常是開放式的,觀眾可以清楚地看到演員和歌隊以及周圍的其他人,劇場四旁的風光也盡收眼底。古希臘的劇場起初多為圓形,后來發展成大半圓形。劇場的中心是合唱席或樂池,前面是比較簡單的舞臺。從古希臘的露天劇場開始直至中世紀劇場建筑仍多屬露天型格式,舞臺向觀眾敞開而不封閉,以便于觀眾與演員之間的交流。

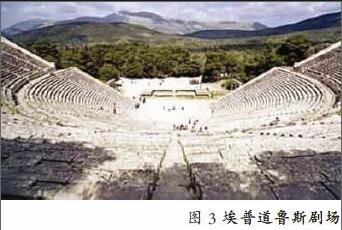

提到古希臘劇場建筑,不得不提起埃普道魯斯劇場。1881年,人們在希臘南部的伯羅奔尼撒半島的地下發現埃普道魯斯劇場,并將之發掘。埃普道魯斯劇場建于公元前4世紀,是希臘保存得最好的古劇場與古典建筑之一,劇場也以其極佳的聲效而聞名于世,舞臺上的聲音能傳到劇場的每個角落。而這個古劇場的聲音傳播的效果,也成為世界建筑師謎團之一。

埃普道魯斯劇場(圖3)是由古希臘著名建筑師阿特戈斯以及雕刻家波利克里道斯共同建造的,它坐落在一座山坡上,中心的舞臺直徑20.4米,歌壇前的34排大理石座位依地勢建在環形山坡上,次第升高,像一把展開的巨大。劇場全場能容納1.5萬余名觀眾。這個巨大露天劇場被看作是希臘古典后期建筑藝術的最大成就之一。

從豐富的祭司活動我們可以看出,希臘人崇拜神祇。希臘人對自然與社會的美麗幻想,使得他們寄情于神話當中。他們相信神與人一樣,都有著同樣的形體與性格,因此,古希臘許多的藝術作品,看似人形,其實是來塑造神的形象,并賦予其更為理想更為完美的藝術形式。不僅在外形上如此,他們也認為神的性格和凡人一樣,因此將諸神凡人化。我們所熟悉的維納斯、邱比特、阿波羅等許多著名的神話故事就是古希臘人創造的,后人經常將這些神話故事作為藝術創作的題材,并對后來西方藝術的發展產生深遠的影響。

除此之外,希臘人追求完美,追求唯美唯善的觀點,這種習慣滲透到了對于人體的看法以及生活的方式,分布在建筑、繪畫、雕塑等各個領域,因而創作出許多生動的藝術作品。這些作品隨著時日的更替,由厚重、粗略、生硬變得越來越輕巧、精細與生動。多年來,這種藝術精髓曾滋潤著西方文明生生不息。西方藝術所推崇的典范模式,例如嚴謹的寫實精神、莊重的藝術品格等,可以說都是從古希臘開始的。古希臘悠久的神話傳說是古希臘雕塑藝術的源泉。

除了受到地理環境因素的影響之外,希臘人還具有極強的創造性、開朗活潑的性格,并且富有極強的民主思想,而這些因素都在很大程度上塑造出一種充滿自然、健康而樂觀、優雅的藝術表現特點。它有別于近東藝術那種超自然的、宗教的神秘感。在同一個時代,近東藝術中,作者只是一個奉命行事去完成創作的藝術工作者,在作品中既缺乏個人創意也不留名,可是到了希臘古典時代,個人地位提升,藝術工作者逐漸受到重視,并且在作品上留有名字。

無疑,古希臘劇場的產生,不僅刺激了商業活動,豐富了人類的日常生活,更對社會風氣產生了大的積極效果。而這種劇場建筑形式,為歐洲后來戲劇的繁榮與發展同樣創造了良好的條件。

鄧肯曾經說過這樣一段話:古希臘劇場不是為觀眾建造的,而是為藝術家建造的,觀眾不過是非常樂于跟藝術家合作罷了。古希臘劇場建筑精美,功能獨特,音響效果非凡,并且與自然環境有著密切關系。不僅如此,古希臘劇場還反映出建筑師和劇作家及演員之間的合作關系。由此可以看出,劇場的出現對古希臘戲劇等藝術形式的出現繁衍,與建筑行業的發展產生了不小的作用。雖然經歷了幾千年的漫長歲月,古希臘戲劇形式卻依舊沒有過時,它仍在使用現代的語言向我們展現人類探究外界力量的渴望以及對生命中重大事件的畏懼。時至今天,我們依然可以通過欣賞古希臘戲劇表演的場所及早期的布景,感受它對當代劇場建筑形式的影響。

作者單位:

上海戲劇學院