我國資產負債表列報的改革探討

晁藝璇+王崇鋒

摘要:資產負債表是反映企業財務狀況的重要財務報表,是投資者最關注的財務報表之一。隨著國際會計準則理事會對資產負債列報的改革進行討論,我國資產負債表列報的改進也備受矚目。文章從資產負債表常見的問題中選取了三個問題進行分析,以國際會計準則的處理方法為基礎,并結合我國特殊的經濟環境,針對性地提出兩類改革措施。

關鍵詞:資產負債表 列報改革

一、引言

2007年金融危機爆發后,投資者、債權人和政府機構等財務報告使用者開始指責會計準則并希望獲得一份可以充分反映經濟主體的經濟活動實質的財務報告,于是2008年,IASB和FASB聯合公布了《財務報表列報的初步觀點(討論稿)》(以下簡稱“討論稿”),該討論稿對財務報告模式進行了大幅度改革,改變了財務狀況表的表內分類規則。國外學者針對討論稿的適當性進行了研究,比如Nissim和Penman根據討論稿的內容編制了新的財務報表,并利用新的財務分析方法對財務報表進行分析,研究結果肯定了討論稿中新的分類方法。國內的學者關于討論稿的適當性的研究主要有以下兩種觀點:一種觀點認為討論稿中的提議過于理想化,不適合我國現階段的財務報告列報模式。如: 羅文和薛洪巖(2014)認為從穩健性的視角出發,改進后的資產負債表降低了會計信息的質量;溫青山和何濤(2009)以中石油和中石化為例進行實證分析,結果表明改進后的資產負債表雖然提高了財務信息的決策有用性,但是更增加了審計的難度,而且改革的成本較大。第二種觀點認為應該將討論稿中的改進建議引入我國的財務報告列報。如:胡靜和孟凡美(2010)介紹并評價討論稿的內容,認為其可以很好地實現內聚目標、細分目標和財務彈性目標;蔡明榮(2013)分析了我國資產負債表存在的問題后,贊成討論稿的改革方法并且提出改進討論稿的措施,使其更加適合中國國情。

縱觀上述研究,發現國內學者雖然已經從理論和實證兩方面對資產負債表列報的改革進行了研究,但都是針對討論稿的意義和適用性進行了較為寬泛的討論,并且研究的具體內容沒有超出討論稿的范圍,致使研究結論缺乏現實意義和對細節的關注。本文在前人研究的基礎上,既概括分析了我國資產負債表列報的改革,又具體分析了某類報表項目存在的問題。

二、我國資產負債表的主要發展歷程

為了更好地分析我國現行資產負債表存在的問題,需要先了解我國資產負債表的發展歷程,這不僅有利于避免重復研究,而且可以反思過去發展的恰當性和預測未來發展的趨勢。我國資產負債表列報方面的主要變化見下頁表1。

從表1中我們可以看到,我國資產負債的發展過程分為三個階段:第一階段是計劃經濟體制階段。建國初期,基于我國的現代化目標和生產力薄弱的國情,黨中央將計劃經濟作為我國的經濟體制,因此資產負債表列報的模式主要借鑒前蘇聯的經驗——報表列報的目的是反映國家下撥資金的來源和占用情況,且報表的主要使用者是政府。第二階段是過渡階段。中共十一屆三中全會在1978年提出實施改革開放政策后,財政部開始探索適合開放經濟環境的現代化資產負債表——原有的三段平衡被打破,且原有的資金來源被負債和投資者投入代替。第三階段是市場經濟體制階段,這個階段中有1992年和2006年兩個重要的時間點。1992年中共十四大正式提出發展社會主義市場經濟,這是資產負債表發展的重大轉折點,此后的資產負債表逐漸與國際接軌——資產、負債和所有者權益成為報表的要素,且經營權和所有權分離的理念被引入資產負債表。2001年,政府將“走出去”戰略正式寫入我國的第十個五年計劃中,大力鼓勵企業進行海外投資,同年中國正式成為世界貿易組織的成員。為了滿足全球化和“走出去”戰略的客觀需求,財政部在2006年發布了新《企業會計準則》,該準則不僅改變了資產負債表列報的結構,而且增加和調整了較多的報表項目,使資產負債表更好地實現決策有用的新目標。自此,我國的資產負債表列報的模式基本實現與國際會計準則趨同,報表的要素、基本等式、目標和主要結構基本穩定,只有報表項目的局部變化。

二、我國現行資產負債表存在的問題

(一)內在不一致問題

我國現行資產負債表與利潤表及現金流量表的邏輯關系不夠緊密。利潤表反映一段期間內會計主體的經營成果,其中的“四、凈利潤”與資產負債表中的“未分配利潤”相對應;現金流量表反映一段期間內會計主體的現金流量情況,其中的“期末現金及現金等價物余額”與資產負債表的“貨幣資金”相對應;資產負債表反映某一時點會計主體的財務狀況,因此現行資產負債表和利潤表及現金流量表之間存在明顯的邏輯關系,即存量與流量的關系。但是這種邏輯關系不夠緊密,因為資產負債表作為利潤表和現金流量表的結果,卻不能反映資產和負債的具體來源,比如:資產負債表中的“貨幣資金”可以反映會計主體在期末留存的貨幣資金的總金額,但卻不能具體反映經營活動、籌資活動和投資活動分別產生的貨幣資金金額。

(二)要素分類方法問題

我國現行的資產負債表按照流動性對要素進行分類,這種分類方法對資產和負債的功能表現不足,比如,“存貨”項目通常是庫存商品、工程施工和工程結算等多種項目的總和,而對于一般的制造業企業,庫存商品用于經營活動,工程施工和工程結算用于投資活動,單一地列示“存貨”項目的總和并不能反映其具體功能,而且這種分類方法會導致如下的問題: (1)影響總資產周轉率的分析結果。由于不能將經營活動資產總額與銷售收入對應,總資產周轉率包含了與銷售收入無直接對應關系的非經營活動資產,扭曲了企業營運能力分析的結果。(2)影響企業財務杠桿的分析結果,流動性的分類方法不能提供負債的功能信息,用于計算財務杠桿的負債總額包括了通常不需計息的經營活動負債,致使結果不真實。(3)影響杜邦分析的結果。在杜邦分析體系中,由于流動性分類不能反映分別與經營、籌資有關的資產和負債,使企業的償債能力和盈利能力分析結果都受到了不同程度的曲解。

(三)金融資產項目分解不完全的問題

《企業會計準則第30號——財務報表列報》要求企業在財務報表中單獨列報性質或功能不同的項目,但在實際中,為了資產負債表的精煉性,其中的大多數金融資產以合計數列報。隨著我國資本市場的逐漸完善,金融資產的種類也逐漸豐富,企業持有的交易性金融資產、持有至到期投資和可供出售金融資產也逐漸增加,于是原有的金融資產四分法逐漸出現不同風險特征的金融資產未單獨列報的問題,比如可供出售金融資產。可供出售金融資產一般指未被分為其他類別的金融資產金以及在初始確認時被認定為可供出售的非衍生金融工具,因此其包括多種性質的金融工具,通常有債券、股票和基金。顯然,這三項的風險不相同,其中股票的風險遠大于另外的兩種投資,但資產負債表中僅列示了可供出售金融資產的合計數,易使報表使用者忽視企業存在的潛在投資風險。

三、我國資產負債表的改進

(一)改進資產負債表分類方法

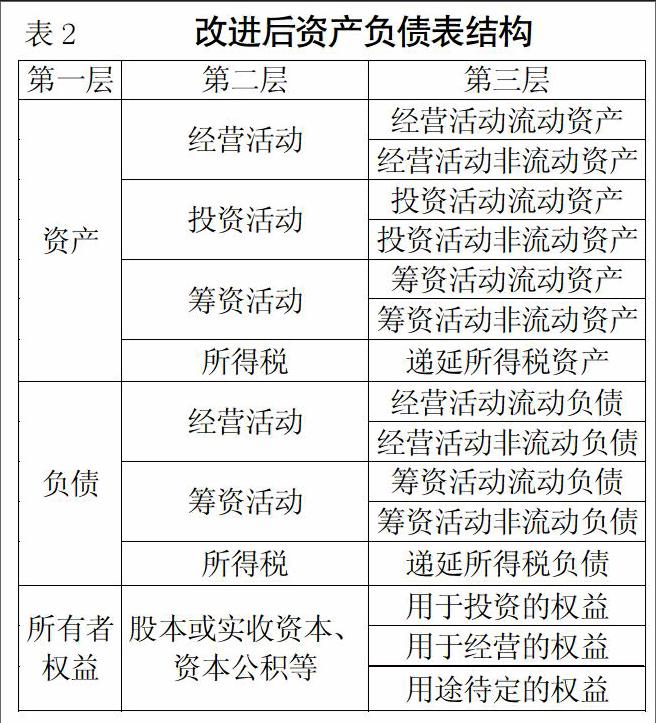

FASB和IASB在2008年發布的討論稿中提出了一種新的資產負債表分類方法,這種方法將資產負債表的第一層次按照資產和負債在經濟業務的功能進行分類,使資產負債表與利潤表及現金流量表在內容、分類和邏輯關系方面實現一致。同時,該分類法也解決了流動性分類的問題且方便了一些關鍵財務指標的計算,比如在計算杜邦分析指標時,報表使用者可以從資產負債表中了解經營資產和經營負債的財務信息。雖然上述方法可以很好地解決目前資產負債表列報方面存在的問題,但是某些方面不符合我國基本國情和中國特色社會主義市場經濟體系。首先,討論稿將財務狀況表的第一層按功能分類,這打破了現行資產負債表的基本等式,然而財務報告體系是一個相互關聯、相互依存的體系,基本等式的改變會引起列報、賬簿、憑證等一系列的變化,所以該分層方法很可能會引起財務報告體系的混亂,因此建議在新的會計概念框架建立之前,資產負債表的第一層次繼續按照會計要素分類。其次,討論稿將財務狀況表中經營活動、籌資活動、所得稅均區分為資產和負債,但權益部分卻未具體分類,這不僅使資產負債表自身的結構顯得頭重腳輕,而且不能直接反映權益的用途,因此,可以將權益分為“用于投資的權益”“用于經營的權益”和“用途待定的權益”。改進后的資產負債表的具體結構見表2。

(二)區分具有不同風險特征的金融資產

在金融資產方面,建議改變金融資產的分類方法,堅持與國際會計準則趨同。隨著IASB在2014年發布IFRS 9的最終版,新的金融資產分類方法也基本確定。原有IAS 39將金融資產按照持有意圖分為以下四類:(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產;(2)持有至到期投資;(3)貸款和應收賬款;(4)可供出售的金融資產,但IFRS 9在2009年將金融資產按照計量屬性分為“按公允價值計量的金融資產”和“按攤余成本計量的金融資產”,并于2014年新增“公允價值變動進其他綜合收益的債權性金融資產”。改進后,新舊分類方法的對比如表3所示。從表3中可以看出,金融資產的分類由四種變為兩種后,不僅使資產負債表的列報更簡潔,而且使風險相似的金融資產匯聚列報,風險不同的金融資產區分列報,有效地解決了金融資產項目區分不完全的問題,比如:“可供出售金融資產”中的股權投資和基金投資均被計入“按公允價值計量的金融資產”,使資產負債表可以反映匯總的公允價值變動,即風險類似的金融資產被匯集;而其中的債券投資被分入“按攤余成本計量的金融資產”,使風險較小的債券投資與股權投資及基金投資區分列報。總之,建議將金融資產分為“按公允價值計量的金融資產”和“按攤余成本計量的金融資產”。

四、總結

資產負債表是反映企業財務狀況的重要財務報表,隨著國際會計準則理事會對資產負債列報的改革進行討論,我國資產負債表列報的改進也備受矚目。本文從資產負債表常見的問題中選取了三個問題進行分析,分別為“內在不一致問題”“要素分類方法問題”和“金融資產目分解不完全的問題”。本文以國際會計準則的處理方法為基礎,結合我國特殊的經濟環境,針對性地提出兩類改革措施,建議:

第一,改進資產負債表分類方法。資產負債表的第一層次按要素分類,依然遵循“資產=負債+所有者權益”的基本等式;第二層次按照功能分類,分為經營活動、投資活動、籌資活動和所得稅等四大模塊;第三層次按照流動性分類,并且將所有者權益進一步分為“用于投資的權益” “用于經營的權益”和“用途待定的權益”。第二,改變金融資產的分類方法。原有金融資產四分法改為二分法,即將金融資產分為“按公允價值計量的金融資產”和“按攤余成本計量的金融資產”。

參考文獻:

[1]FASB,IASB. Preliminary Views on Financial Statement Presentation[S].Presentation of Financial Statements,2009.

[2]CHAMBERS D,LINSMEIER T J,SHAKESPEARE C,SONGIANNIS T.An Evaluation of SFAS No.130 Comprehensive Income Disclosure[J].Review of Accounting Studies,2007,(4) .

[3]劉玉廷.關于中國企業會計準則與國際財務報告準則持續全面趨同問題[J].會計研究,2009,(9).

[4]羅文,薛洪巖.財務報表列報效果分析——基于會計穩健性視角[J].會計之友(中旬刊),2014,(4).

[5]溫青山,何濤,姚淑瑜,陳姍姍.基于財務分析視角的改進財務報表列報效果研究——來自中石油和中石化的實例檢驗[J].會計研究,2009,(10).

[6]胡靜,孟凡美.財務報表列報變革的邏輯——基于IASB&FASB關于財務報表列報初步意見的思考[J].會計之友(下旬刊),2010,(12).

[7]蔡明榮,徐泓.資產負債表列報之改革探討[J].財會月刊,2013,(23).

[8]柏琳,黃俞鑫.對IASB/FASB聯合概念框架中財務報表列報的評價與思考[J].財務與會計,2012,(10).

[9]馮海虹.財務報表列報準則的新變化及其影響分析[J].會計之友,2015,(17).

[10]周萍.財務報表列報準則新變化解析[J].財務與會計,2014,(7).

[11]吳亮圻.金融資產“四分類”及公允價值計量模式的改革——兼論發揮金融資產價值計量準則的指引作用問題[J].財務與會計,2014,(9).