運用班級團體輔導進行大學生思想政治教育工作的實證研究

馬建偉

(天津財經大學)

【摘要】大學生思想政治教育在新時代背景下產生三個難題,在相關文件精神指引下,思政工作者逐步將心理健康教育引入工作中來,收到良好成效。通過引入班級團體輔導技術開展試點,并進行對比分析,結合實際,說明此項技術在大學生思想政治教育工作中具有可行性,高效性,針對性,主動性,可推廣性等五個優勢。

【關鍵詞】大學生 班級團體輔導 思想政治教育

2002年4月教育部頒布的《普通高等學校大學生心理健康教育工作實施綱要》已明確指出:“大學生心理健康教育是高等學校德育工作的重要組成部分。”2004年8月,《中共中央國務院關于進一步加強和改進大學生思想政治教育的意見》(16號文件)再次強調要“深人細致地開展思想政治工作和心理健康教育”。一系列中央文件從政策上為心理健康教育在思想政治工作的運用提供了支持。

馬建青早在1994年所進行的《心理咨詢對加強思想政治教育的價值及兩者相互影響的研究》課題中,對全國高校共100余名一線輔導員發放了調查問卷,問卷有效率77%,其中思想政治教育工作者占71%。根據調查結果可以看出,超過60%的被調查對象對在高校思政工作中加強心理輔導運用持肯定態度,超過4/5的輔導員認為心理輔導對可以“較大”地幫助進行思政教育, 在心理輔導與思政教育結合的問題上,超九成的調查對象選擇了“利大于弊”。在思想政治教育中,運用心理輔導技術進行相關活動已經有了一定的探索和成果。

經過多年探索與發展,在當今高校的思想政治教育體系中,心理輔導技術以其獨特的優勢正在被越來越多的被教師和大學生們所接納,走進大學的課堂,成為開展新環境下大學生思想政治教育工作的有效途徑。在大學生思想政治教育工作中,更好地成熟的心理輔導技術與思政教育相結合,成為攻克新形勢下大學生思政教育難點的有效手段。

1.傳統思政教育的難點

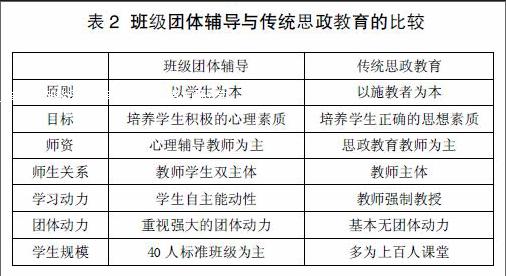

傳統的思想政治教育存在一些難點。第一,以施教者為中心,不全面地理解思政教育的內涵,忽視學生觀點與需求表達;第二,不以學生為本而以施教者為本,“填鴨式”“灌輸式”地把理論進行講解,不考察受教育者的接受情況;第三,忽視了對思政政治教育本質的追求,單純得視為塑造一些人“三觀”的手段。

2.班級團體輔導定義和特點

2.1班級團體輔導的定義

班級團體輔導是心理輔導的一個分支。班級團體輔導是以團體動力的理論和團體心理輔導的技術為基礎,以班級為單位、以解決班級團體輔導過程中出現的各種問題為主題內容,開展的一種心理輔導活動。其在思想政治教育領域中具備極強的適用性,班級是天然的團體,班級的成員具備一定的共性。但是,由于個體成長差異,他們又較多的個性。同齡人的身心發展階段相似,有共同的發展課題和成長困擾,在解決困難的過程中能共同體驗互助與互利,實現自我價值,并通過同伴對自己的評價,接受來自同齡人的建議。將他們以班級的形式組織起來,通過制定目標,有效溝通和集體游戲,讓他們在歡樂中明白每個主題的含義,在實踐中培養彼此的感情,階段性的實現思想政治教育“春風化雨,潤物無聲”的目標。

2.1班級團體輔導的特點

班級團體輔導具有三個突出的特點:一是激發學生主觀的能動性。通過組織相應有意義的活動有效地調動學生的參與活躍度,使他們在班級團體輔導中更好地展現自己,讓自己的內心世界敞開。二是搭建師生溝通的新橋梁。班級團體輔導是師生互動的過程,是在老師與學生的互動中,為了提高學生的認知能力,從而使學生能對老師的意見作出評價并能通過最后總結形成自己的觀點,讓老師與學生的距離拉近,更利于相互交流。三是提升班級的凝聚力。班級團體輔導在對全班每個同學起作用的同時,在活動中為他們搭建了共同奮斗的目標,對整個班集體凝聚力的產生發揮積極影響,對提升班級的凝聚力有重要作用。

3.運用班級團體輔導的實證研究

抽取某高校大一年級6個班,200名新生為研究對象,設置實驗組;將同專業大二年級6個班,200名老生同期水平設置為參照組。將班級團體輔導的相關技術引入對研究對象所在班級的教育中。結合工作經驗,針對大一至大四不同的階段大學生們普遍存在的心理困惑和價值觀導向等問題,設計出“團結-自信-責任-感恩”的主題輔導方案,配合不同主題和班級實際,運用團體游戲,角色扮演,個人傾訴,同伴分享等多種形式進行教育。同時針對活動中觀察出的異常學生輔助以個體輔導。自此方案實施起至今一年中,6個新生班在團結主題下累計進行班級團體輔導22場次,出勤率均在95%以上。先后進行蜈蚣大翻身、突出重圍、多元排隊等7種團體游戲,通過活動同學間的友誼不斷深化,班級的凝聚力不斷增強。經過統計,選取部分指標與參照組表現進行對比,詳情如表1。

實證證明,班級團體輔導技術在思政教育中的運用可以取得良好效果。班級團體輔導技術是解決新形勢下傳統思政教育難點的有益途徑,通過掌握學生心理現狀和發展的規律,通過活動設計和實施,可以較好地開展有針對性的思政教育。特別是將思想政治教育的目標融入到班級團體輔導過程中,能起到很好的效果。

4.運用班級團體輔導進行思想政治教育的優勢

4.1可行性

團體心理輔導理論對研究主題的群體共性要求較高,包含成員的“三觀”、熟悉度、個體特征、綜合素質、生活習慣等。班級在這方面具有先天的優勢,班級成員之間由于年齡差距小、成長的社會大背景相似,在思維和情緒等方面存在很大的相似性,“同輩效應”明顯,在思想認識的正反方面都有很多的共性。加之,班級內部上課時間相對一致,有計劃地、規模化地以班級建制統一進行輔導活動,便于解決或預防共性問題。因此,班級團體輔導在理論和實際上都具備較強的可行性。

4.2高效性

將思政教育與日常活動將結合,運用班級輔導技術,對具有高度相似性問題的班級學生進行集中解決,通過“1對1”和“多對多”的各種層次交流,依托形式多樣的主題活動,幫助同學之間、師生之間的互相了解和理解,借助團體指導師的引導,有效提高思政教育進頭腦的效率。同時,依托成熟的個體談話和理論指導技術,構建出群體與個體相互支撐的思想政治教育體系,有效提高進行大學生思想政治教育的效率。

4.3針對性

大學生在同一成長階段所存在的問題往往具有共性,例如大一新生常見的是環境適應性問題和人際交往問題;二、三年級學生以未來規劃與自身能力沖突、宿舍矛盾、愛情問題、網癮為主;畢業年級學生面臨的多事就業擇業、職業規劃和環境應激問題。班級團體輔導可以采取不同主題游戲和交流,針對每一階段大學生的主要問題,將其置身在班級氛圍中,有效開展輔導活動,實現將問題有針對性的拿出來討論卻又不傷害每一名同學,授之以漁而非授之以魚,將潛在問題解決在萌芽階段。

4.4主動性

班級輔導將學生放在教育的主體地位,采用啟發式、朋輩式、引導式的教育方式,運用心理學“共情”的相關技術,充分調動參與同學的主動性,最大化地發揮集體教育和自我教育的作用。通過活動設計將枯燥的思政理論化為行為準則,將由外而內的灌輸式被動教育變為由內而外的主動式自我教育,成效顯著提高。

4.5可推廣性

由于最終目的和針對群體的不同,心理學的團體輔導需要專業的心理訓練師做指導。但是,與思想政治教育相結合的班級團體輔導可以由受過培訓的高校輔導員擔任指導教師。在思想政治教育體系中的班級團體輔導活動,結合了思政教育和心理學理論的優勢,可以長期性、計劃性的開展,時間和地點相對靈活,因此具有極強的可推廣性。

同時,我們需要注意,思想政治教育體系下的班級團體輔導不是心理治療,而是通過借鑒移植心理學班級輔導的技術和技巧來改進思想政治教育效果的方法和技術,所以思想政治教育的團體輔導內容的重點不在于心理內容而是在于“三觀”塑造和認識提升方面,重點是讓學生趨向于理性的分析和思考。心理健康教育與思政教育交匯點眾多,但是畢竟屬于兩個學科,要想將班級團體輔導技術更好的在思想政治教育中運用,我們還有很長的路要走。

參考文獻:

[1]樊富珉.團體咨詢的理論與實踐[M].北京:清華大學出版社,1996.

[2]王洪運,郭英君,金志杰.論大學生思想政治教育與心理健康教育的有機結合[J].南昌教育學院學報,2012(2).

[3]尹海蘭.高校輔導員工作借鑒心理輔導技術開展大學生思想政治教育的方法與技巧[J].國家教育行政學院學報,2007(8).

[4]沈永江.團體心理輔導與大學生思想政治教育的融合[J].淮北煤炭師范學院學報(哲學社會科學版),2008(12).