紡織品常用導電纖維鑒別

海勇+李振+杜軍+呂興軍+索一拉+官杰

摘要:

本文采用長度電阻率、點對點電阻、電荷面密度對導電纖維的導電性能進行評定,結合纖維的形態特征和化學特性進行鑒別。結果表明:在溫度(20±2)℃、相對濕度(35±5)%的測試環境下,長度電阻率≤109Ω/cm,點對點電阻≤108Ω,電荷面密度≤2μC/m2,可作為紡織用導電纖維的評定依據;同時對紡織常用導電纖維鑒別和定量測定進行了系統分析。

關鍵詞:紡織;導電纖維;纖維鑒別

1 引言

紡織品中的靜電問題是個普遍現象,大部分化學纖維織物因摩擦會產生靜電,在天然纖維中羊毛等動物纖維也有靜電問題。靜電問題極大地影響了織物外觀以及舒適性等,靜電電荷的積聚容易引起灰塵附著、服裝糾纏肢體產生粘附不適感;較高的靜電壓可對人體產生電擊,并可引起電子元件損壞。目前紡織常用導電纖維主要有:金屬纖維、碳纖維和有機導電纖維等,其中以有機導電纖維為主。然而,在目前的檢驗工作中還沒有關于紡織品中導電纖維的定性和定量的系統鑒別方法,無法對此類產品進行有效評價。因此,建立紡織用導電纖維鑒別方法非常必要。

2 導電纖維導電性能評價

2.1 電阻法

測試系統由測試電極 、高阻計、絕緣臺面組成。測試電壓有100V、250V、500V、1000V,測量范圍105Ω~1016Ω,電阻計的精度±10%。電極為兩個直徑(65±5)mm的金屬圓柱體,電極材料不銹鋼,電極單重(2.5±0.5)kg。電阻表:測試電壓9V,測量范圍103Ω~106Ω。

測試環境:溫度(20±2)℃,相對濕度(35±5)%。

2.1.1 長度電阻率

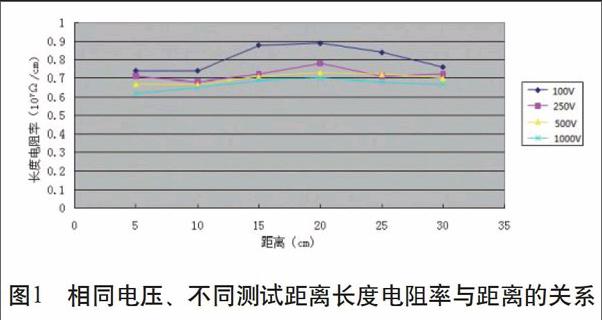

纖維的電阻直接反映纖維導電性能的優劣,可以通過纖維的電阻值對其導電性能進行評價。以聚酯纖維有機導電纖維為例,不同測試電壓和測試距離下的電阻測試結果不同。為了便于比較,將纖維單位長度的電阻定義為長度電阻率(Ω/cm)。相同電壓、不同測試距離時長度電阻率與距離的關系見圖1;相同長度、不同測試電壓時長度電阻率與電壓的關系見圖2。

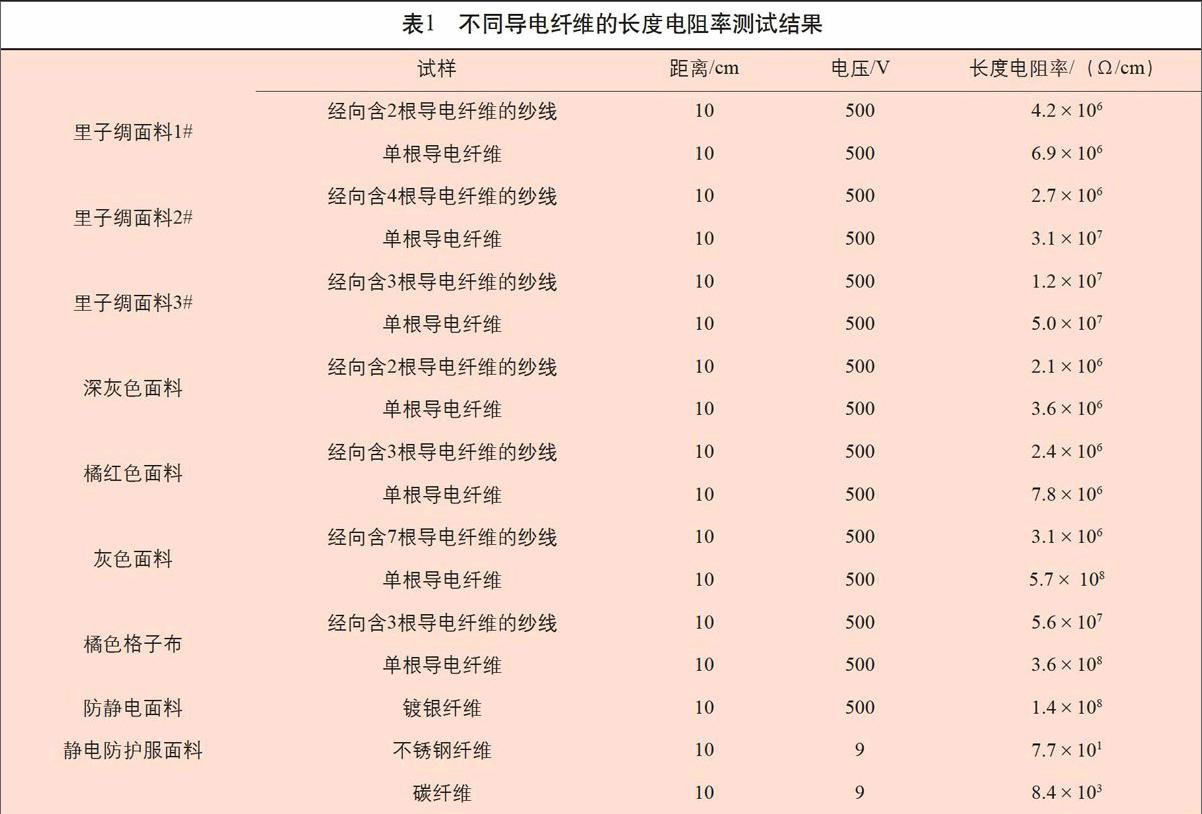

同一電壓、不同測試距離下纖維長度電阻率測試結果基本一致,5cm、10cm和30cm測試結果的精密度性要高一些。同一長度、不同測試電壓下纖維的長度電阻率在電壓250V以上的測試結果和精密度都趨于平穩。故在測量導電纖維長度電阻率時采用測試電壓500V,測試距離10cm。對于金屬纖維、碳纖維等導電性比較強的纖維,可選擇合適的電壓和測試距離進行測量。不同導電纖維的長度電阻率測試結果見1。

為了比較導電纖維與普通纖維的導電性能差異,選用不同纖維種類的紗線,測試其電阻,結果發現采用測試電壓500V、測試距離10cm時,所選不含導電纖維的紗線:純棉纖維紗線(15.5tex)、羊毛纖維紗線(17.2 tex×2)、苧麻纖維紗線(23.9tex)、粘膠纖維紗線(30.0 tex×2)、錦綸纖維紗線(21.4 tex)、桑蠶絲纖維紗線(5.9 tex)、聚酯纖維紗線(18.2 tex)電阻均大于1014Ω。相比較而言,導電纖維或含有導電纖維的紗線的電阻要小,導電纖維的種類不同,長度電阻率亦有差距。從測試結果看,在溫度(20±2)℃、相對濕度(35±5)%條件下,導電纖維或含有導電纖維的紗線的長度電阻率小于109Ω/cm。

2.1.2 點對點電阻

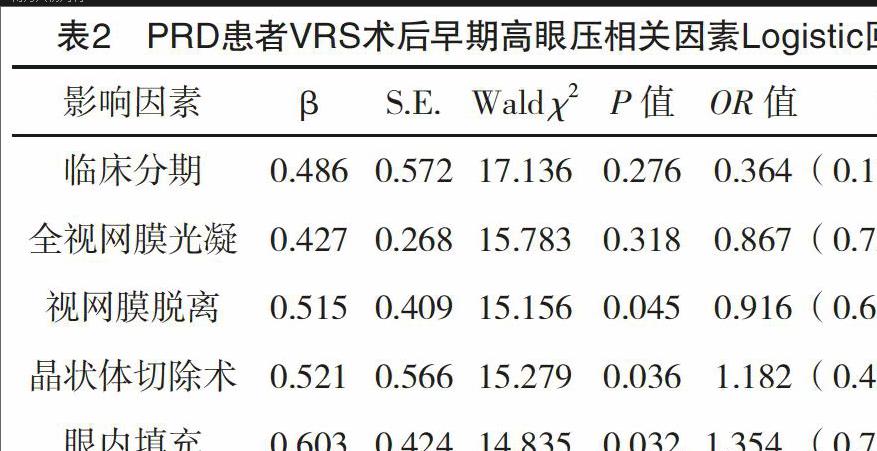

將測試樣品放置絕緣臺面上,測試電極組放在試樣上,測試電壓100V或其他合適電壓,電極之間的距離30cm,測試時間15s,選擇合適的倍率,記錄電阻值。不同材質面料的點對點電阻的測試結果見表2。

點對點電阻就是纖維或紡織品兩點之間的電阻,從以上測量結果看,點對點電阻反映了纖維的導電性強弱。若面料含有導電纖維長絲或嵌線,沿著長絲或嵌線方向測量,點對點電阻小于108Ω。例如試樣1、2和3。但無導電纖維的方向或拆除導電纖維以后,點對點電阻比較大。本文選擇的含導電纖維的毛滌面料,都是混紡面料,導電纖維比較分散,所以點對點電阻比較大,基本在1013Ω以內;不含導電纖維的毛滌面料的點對點電阻則稍大一些。含有棉等吸濕性比較強的纖維,由于含水率比較高,表現出一定的導電性,測得的點對點電阻在1013Ω以內。

電阻法適用于以長絲形式存在的導電纖維的評定,從測試結果看,在溫度(20±2)℃、相對濕度(35±5)%條件下,長度電阻率≤109Ω/cm或30cm的點對點電阻≤108Ω,可作為導電纖維的一種評價依據。

2.2 電荷面密度

如果含導電纖維的紗線無法拆下來或導電纖維與其他纖維混紡無法感官識別,可采用電荷面密度的方法來對導電性能進行評價。

法拉第筒及測試系統[1];測試環境:溫度(20±2)℃,相對濕度(35±5)%。

以錦綸面料(214根/10cm×209根/10cm,21.8tex×2+21.4tex)作為摩擦布,選擇不同成分的面料,按照方法GB/T 12703.2—2009進行摩擦帶電電荷面密度測試,結果見表3。

比較表3試驗結果,含有導電纖維的毛滌面料經、緯向摩擦帶電電荷面密度均小于2μC/m2;不含導電纖維的毛滌面料則要高出2倍多。摩擦起電的強弱與纖維的性質和表面粗糙程度有關,毛纖維和合成纖維比較容易摩擦起靜電,棉等吸濕性比較強的纖維摩擦起電較弱,試樣10摩擦帶電量較低,一方面是含棉纖維的吸濕性,另一方面是面料比較光滑;而試樣11 滌綸含量高于棉,表面又比較粗糙,相比摩擦帶電量比較高。試樣6含導電纖維的經向摩擦帶電量小于2μC/m2;去除導電纖維以后,經緯向電荷面密度均明顯增大。因此,摩擦帶電量≤2μC/m2,可作為導電纖維的一種評價依據。

2.3 結果與討論

對于導電纖維或含有導電纖維的紗線可直接測量長度電阻率;對于含導電纖維的面料,如果導電纖維存在特定的紗線中,可以測定其點對點電阻;如果導電纖維采用混紡形式,可以測定其摩擦帶電電荷面密度。另外,纖維的吸濕性能對導電性能有很大的影響,需要根據試樣的實際情況選擇合適的方法。紡織品中常用導電纖維的評價方法對比見表4。

3 常見導電纖維的形態和鑒別

紡織品中通常加入導電纖維來降低靜電效應,導電纖維長絲或短纖維和其他纖維混紡,可通過纖維的燃燒特征、顯微鏡下的縱向形態及橫向形態、化學溶解性等特性,再結合導電性能對導電纖維進行鑒別。

金屬纖維其實就是一種極細的金屬絲,目前各國生產的金屬纖維中碳鋼纖維居多,其次是不銹鋼、鋁、黃銅纖維等。金屬纖維的燃燒狀態是接近火焰時不熔不縮,接觸火焰時在火焰中燃燒并發光,離開火焰時自滅;燃燒時無氣味,殘留物呈硬塊狀。金屬纖維在顯微鏡下觀察纖維縱向呈黑色長桿狀,橫截面多為圓形或不規則的長方形。金屬纖維由于具有獨特的纖維形態和燃燒特征,比較容易鑒別。

涂層導電纖維的表面一般是金屬涂層,具有一定光澤,通常基質為聚酯纖維或聚酰胺纖維,纖維的燃燒狀態與基質纖維的燃燒狀態和性質相近。如果需要鑒別鍍層是哪種金屬,可用適當的酸溶解,根據化學特性或儀器進行鑒別。

復合型導電纖維一般是將炭黑、TiO2、SnO2、ZnO等導電顆粒與常規材料復合而成。根據復合紡絲所產生的導電纖維一般有導電成分外露型、同心圓型、并列型、芯鞘型和海島型[2]。可以通過在顯微鏡下觀察纖維的縱向形態和橫截面形態,同時結合導電性能對纖維進行鑒別;如果采用混紡和其他纖維混合,在顯微鏡下觀察除海島型以外,其他4種類型的纖維的縱向形態均表現出一定的皮芯結構形態;海島型導電纖維一般縱向透光性差,在顯微鏡下表現為通體黑色,再結合導電性能進行鑒別。

4 導電纖維的定量測定

導電纖維以長絲的形式存在時容易分辨,把導電纖維直接從織物上拆下來,分別稱量導電纖維的質量和織物的質量,即可求出導電纖維的百分比含量。

在混紡織物中一般采用的是復合型導電纖維,導電纖維的比例一般為0.5%~5%,由于導電纖維的比例比較小,存在一定的鑒別和定量檢測難度。定性時,取樣一定要取一個完整組織,制作的纖維切片要盡量包含所有組成纖維。因導電纖維量比較少,在橫截面切片中難以發現,在縱向纖維切片中一定要關注數量少、纖維形態不一樣的纖維,比如皮芯結構、透光性差的纖維(黑色),結合導電性能來判斷是否含有導電纖維。

確定含有導電纖維以后,確定導電纖維的基質,如果導電纖維的基質與其他纖維不同,可以按照GB/T 2910系列標準方法檢測;如果導電纖維的基質與其中一種纖維相同,比如混紡織物中既有聚酯纖維又有以聚酯為基質的導電纖維,可以先求出每一類纖維的總量,再按照標準方法FZ/T 01101測出導電纖維在同類纖維中所占的根數百分比,假定同類纖維的密度相同,即可算出導電纖維的百分含量。

按照GB/T 2910系列標準、GB/T 2911、FZ/T 01026、FZ/T 01095等標準方法進行纖維定量分析,以凈干或凈干結合公定回潮率的形式計算出導電纖維及各組分的纖維含量[3]。

參考文獻:

[1] GB/T 12703.2—2009 紡織品 靜電性能的評定 第2部分:電荷面密度[S].

[2] 王鵬, 張瑜, 陳彥模. 復合型導電纖維的制備及其開發現狀[J]. 合成纖維. 2004,增刊:18-20.

[3] GB/T 2910.1—2009 紡織品 定量化學分析 第1部分:試驗通則[S].