琵琶文曲的傳承與創新

——《陳隋》與《漢宮秋月》的比較分析

王欣潔

(山西大同大學音樂學院,山西 大同 037006)

琵琶文曲的傳承與創新

——《陳隋》與《漢宮秋月》的比較分析

王欣潔

(山西大同大學音樂學院,山西 大同 037006)

琵琶文曲內容豐富,有抒情、歌景等不同類型,而其中較典型的題材多為刻畫古代女性心境的作品。與其它傳統音樂作品如戲曲、歌舞等的差異為琵琶音樂中透露出的女性形象更凄美、清寂,展現了在女性地位低,身不由己的時代中國女性特有的哀怨心理,傳達的是獨特的人格魅力。劉德海《陳隋》主要是在琵琶文曲《漢宮秋月》的基礎上慢慢演變而來的,二者關系密切。因而本文對這兩首作品從多方面著手展開對比,以進一步認識劉德海在新編《陳隋》中所展現出的對傳統的傳承與創新理念。

《陳隋》;《漢宮秋月》;傳承;創新

中國文化博大精深,華夏藝術淵源流長。琵琶藝術通過長期歷史沉淀,為我們留下了大量文化遺產。在社會經濟不斷發展的今天,學者們從未停止過這方面的研究腳步,琵琶藝術借助各流派傳人及眾多演奏家的傳承和發展,為后人遺留了寶貴的文化遺產[1]。我們在秉承傳統的同時,創新又變作求知者藝術發展的內在動力與不變規律。重視繼承傳統,不可拘泥傳統,要勇于思索,不斷追求,創造更新的傳統。那么新時期的琵琶演奏教育工作者,就應深入認識到琵琶傳統作品精髓,深層次把握現代作品中蘊含的時代氣息與傳承理念,將傳統曲目新編比較教學作為重點抓環節,引起重視。

一、曹安和演奏譜(C調)《漢宮秋月》與劉德海《陳隋》

(一)曹安和演奏譜《漢宮秋月》

《漢宮秋月》主要表達的是古代宮女哀怨悲傷的情緒及身不由己的﹑不能掌控自身命運的孤獨,但又無奈的生命意境[2]。尚未出嫁的年輕美女,入宮作宮女﹑歌女或舞女,在她們年齡很小時就告別家鄉,與親人別離,進入宮廷,失去自由,還不得不強顏歡笑或歌或舞﹑或擔任各種雜役,而這也正是《漢宮秋月》的產生背景。

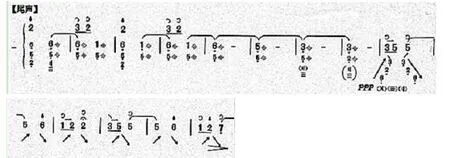

整個曲子主要由六段主體段落及尾聲構成,演奏時通常弦的定音不高,演奏相當細膩。左手利用拉﹑吟﹑推﹑打等特殊性技巧,加之右手采用了“下出輪”輪指法,又使賦予了整個音樂的弱起強收聲效,形象地傳遞了遠離故土的宮女們的悲痛心情。

(二)劉德海先生的新編《陳隋》

劉先生自稱《陳隋》屬于動聽如歌的敘事曲,后人在研究時對其的評價是該曲主要將舞蹈的古典美與內在憂郁彼此結合,給人以美感,因此在該曲的演奏時,出現心態方面的改變,并不會有太多壓迫情感。本文筆者認為《漢宮秋月》筆者雖表面展現了宮中行樂,舞蹈形象之美,不過更多的是站在歌女﹑宮女等視角,用來表達他們無可奈何的情緒。所以《陳隋》正屬于審美意韻的升華顯現。

二、曹安和演奏譜(C調)《漢宮秋月》與劉德海《陳隋》對比

劉德海新編《陳隋》主要是在曹安和《漢宮秋月》演奏譜的基礎上給予創新發展而來,歷史上,曹安和的身份是楊蔭瀏的表妹,而鐘師在楊氏門下學昆曲,而此處提到的楊蔭瀏又是非常著名的昆曲大師吳婉卿的得意弟子。也可換句話說,曹安和的《漢宮秋月》實質是由昆曲大師吳婉卿傳譜而來,該作品有對昆曲潤腔的借鑒。

劉德海在評論自己作品《陳隋》的時候措施不多,語句精簡,樸實,即:動聽如歌的敘事曲。雖沒有過多華麗的辭藻,但卻成功地擺脫了傳統文曲此類題材系統作品的約束,即作品感情基調有了相當大的變化[3]。對哀怨苦悶的情緒變化通過敘述的方式給予平靜講述,重視用音樂“說話”,而不是用“標題”說話。基于此變化,劉德海則從如下幾點進行分析,對曹安和樂曲給予了調整,這一行為則體現了劉德海新編《陳隋》的創新。

(一)演奏技法處理

劉德海版《陳隋》與曹安和演奏譜《漢宮秋月》展開對比,新版出現最多最明顯的即左手“揉﹑推﹑滑音﹑拉﹑吟﹑打音”的頻繁使用。通過此類技巧方法把作品形象化,展現文曲的陰柔與層次感。新編《陳隋》進入第二段主題變奏時,這些演奏技巧則被應用至其中,且在四段與尾聲應用均較頻繁。特別是打音與擻音交替出現時,打與擻均為虛音,左手技巧和右手彈撥彼此交織,產生虛與實的比較,讓音樂生動靈活,色彩豐富。特別是尾聲部分,《漢宮秋月》里主要用挑﹑彈﹑輪指來平靜地把作品引入尾聲再結束全曲,改編版《陳隋》則主要通過兩層技巧來詮釋:上層采用左手的打音與擻音交替完成主旋律演奏,下層用右手對二﹑三﹑四弦空弦來回撥,以致旋律流暢﹑空曠。

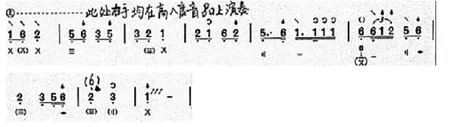

同時《陳隋》第一段28-32小節有X X X X好似打節奏的符號,這在琵琶作品內也相當少見,該技巧在《漢宮秋月》內是沒有的。劉德海在此條件下,為本樂句增加了一層節奏型。

通過左手的打﹑吟﹑擻完成主旋律演奏,右手大拇指腹則抵于四弦二十四品位置,中指結合節奏彈四弦,好似敲擊木魚。劉德海采用該技法,關鍵意圖即忠于傳統。封建時期,伴隨宮里藝妓年齡的增長,會將其分配至寺院修道。所以,劉德海在樂句里添加好似木魚的音效,更形象的地展現了當時藝妓們的生活。

(二)壓縮段落與篇幅

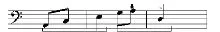

劉德海版《陳隋》與曹安和演奏譜《漢宮秋月》比較,在引子與主體段落的樂曲篇幅設計方面,重視精簡與壓縮構思[4]。《漢宮秋月》首段篇幅為25小節,劉德海版引子長度被壓至19小節,形成不規則上下兩句體:上句1-9小節,同時5-7節(譜例1)借助一串空一弦“帶起”音似風慢慢地掀書紙張,將琵琶發音余音,更注重文曲中“和音”之效,促發音經久不衰。但第10-19節是下句(譜例2),演奏擊弦點處于八度位置,再延長余音,音效讓人值得回味。第18節的吟弦技巧用到了“昆曲”潤腔方法。

劉德海版把曹安和版主體段落五段壓縮精簡至4段。

(三)在傳統基礎上促指法與技巧的再創新

劉德海將自身追求稱作“新古典主義”,對傳統音樂給予了傳承,也更突出了其中的“新”字,給予了琵琶全新的生命力。例:

1.右手演奏位置的變化

《陳隋》里,保證曲調優美,左手按住實音,右手借助龍眼手型,從音高的高八度音品上彈出,給人以悠遠回蕩之感(譜例1);而《漢宮秋月》則主要用到常規演奏(譜例2)。

譜例1:

譜例2:

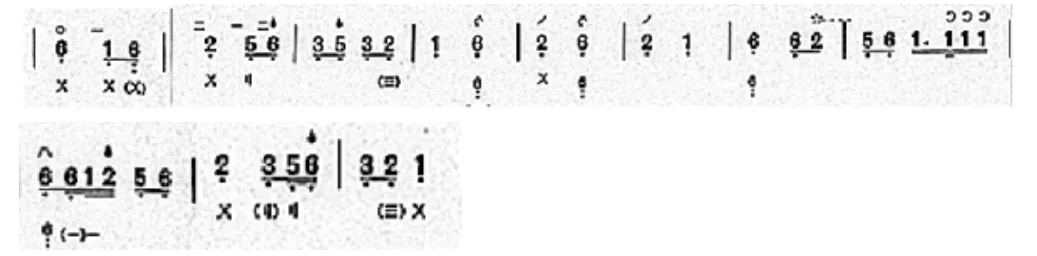

2.左右手協作的復合指法

1)《漢宮秋月》主要實施了常規演奏(譜例1);《陳隋》中,右手大拇指肉頂在四弦23或24處,而無名指“摘”的指法完成對應的固定節奏型演奏,可聽見木魚聲。此時,左手借助“打”﹑“帶”指法,于一弦上演奏旋律(譜例2)。

譜例1:

譜例2:

2)《陳隋》尾聲處有一段擴充發展樂句,起初為右手于二﹑三弦完成“滾”指弱奏,隨后于后三根空弦上來回起伏弱滑,聲效與古箏“刮奏”的效果極相似,再用左手通過“打”﹑“帶”﹑“綽”指法,于一弦上突出旋律完成演奏;不過《漢宮秋月》尾聲中卻沒有出現該旋律(譜例)。

3)下出輪的恰當應用:《漢宮秋月》的旋律如譜例1;《陳隋》第三段中,下出輪都作為帶輪出現,還展現了漸強的音效。上出輪音色相對更柔美,不過下出輪音色更艱挺,要保證手指﹑手腕運動方向與彈跳相同,因而四弦上完成下出輪演奏更有優勢(譜例2)。

譜例1:

譜例2:

(四)綜合性應用

對傳統琵琶演奏技巧展開綜合性應用。

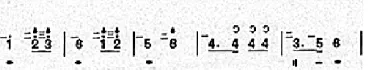

擊弦點轉變(譜例2):對擊弦點給予準確的位置規定,促音色更清亮透明;

和音(譜例7)效果延長琵琶發音余音,音色更吸引人,更豐滿。

譜例7:

大段二弦的輪指(譜例8):

譜例8:

通常采用一弦演奏的,如歌唱旋律一般而在《陳隋》中卻創新性地用到了二弦演奏,這種改變又讓歌唱變得更有深沉情感。上面所述的幾種技巧均在傳統琵琶演奏里得到了多處運用,不過《陳隋》里仍然將其展開了創新,如此反而更好地展現了音樂內涵。

三、結論

不同時期﹑不同流派在相同樂曲上會有不同的詮釋及演繹,不過這些詮釋與演繹是對傳統樂曲的傳承及發展,而要發展就必然要創新。《漢宮秋月》作品屬于傳統音樂的瑰寶,是古代演奏家們的藝術熱情與創造力相結合的產物,其藝術生命力必然也會在歲月長河里永生不息。當“現在”成為“歷史”后,在傳統樂曲的傳承時又不忘記對其進行創新,弘揚前人“活”的精神及精髓,始終不偏離傳統音樂發展軌跡。傳統音樂在長期的發展里,因歷史原因,始終在變化著,也正是這種變化反而推動了自身發展。

[1]侯江霞.琵琶曲《陳隋》的創作分析與藝術處理[J].藝術科技,2015(09):140.

[2]田甜.概述劉德海對琵琶演奏技法發展的貢獻[J].樂府新聲,2011(01):207-212.

[3]焦志麗.簡論琵琶演奏家劉德海的藝術創新[J].河南師范大學學報,2009(05):264-265.

[4]宋辰.道家音樂審美舉隅——劉德海琵琶曲《陳隋》賞析及其他[J].商丘師范學院學報,2014(04):27-31.

J605

A