館藏《李振萬功牌》考

盛錦朝+汪偉

【摘 要】功牌制度貫穿了清王朝的始終,彰顯了清代文書的風格與特點,也反映出清代獎賞制度的格局。文章概述了《李振萬功牌》的尺寸、材質、基本格式和流傳經歷,全面解讀了功牌的版面文字和歷史文化信息,援引考證了功牌的源起和流變。這幅功牌保存完好,是一件不可多得的館藏珍貴文物。

【關鍵詞】清代 功牌 文字解讀 源流考證 價值

一、引言

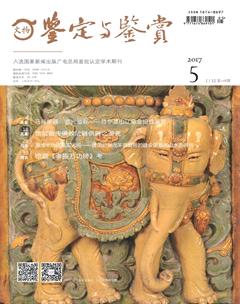

東至博物館藏有一幅清咸豐八年的《李振萬功牌》(下簡稱《功牌》),縱73厘米,橫54厘米,宣紙木版藍彩印刷(見圖1)。《功牌》邊框起雙線,雙線內飾火焰紋。邊框內以橫線為界分為上、下兩個部分:標題“功牌”二字橫排于上部梯形天頭內;下部方框內分別表明授牌官員的銜稱、功牌命文、頒發日期、落款等,豎排右讀11列211小字,然后朱批“實”“行”,并鈐蓋兩方關防大印。整個版面仿照碑刻樣式,布局得當,印制精良。

該《功牌》于“1966年9月13日,紅衛兵在(東至縣西灣鄉楊林村)西溪小隊‘四類分子李作棟家搜出”①,隨即移交村部保存(見圖2)。2001年12月18日,東至縣文物普查時發現并購藏。2003年7月,經安徽省文物鑒定站鑒定為國家三級文物。

二、文字解讀

東至博物館收藏的這幅《功牌》內容如下:

欽加布政使銜、甘肅分巡安肅兵備道統領、江軍水陸兵勇、圖薩太巴圖魯劉為給發功牌事。照得本統領辦理本省軍務,督率水陸弁勇攻剿各路,及派調鄉局團練協同防剿,所有在事出力人員,自應分別、隨時給獎,以昭激勸。茲查建邑總辦團練紳董李振萬剿賊出力,堪以給予伍品軍功頂戴,統俟匯造清冊,詳請撫憲咨部存案,合先給牌。為此牌給該軍功,以伍品頂戴用示嘉獎。凜慎毋違,須至功牌者。右牌給伍品軍功李振萬執此。

咸豐八年九月十五日

布政使司

限擢日繳

這幅《功牌》是朝廷嘉獎地方團練李振萬在征剿太平天國起義中作出突出貢獻的文書,其所反映的文化、歷史信息還是相當豐富的。

1.《功牌》的基本格式。上部橫排“功牌”兩個字,下部縱排功牌內容,分別注明頒賜者的銜位品級、頒發功牌的緣由、獲頒者的姓名,末尾加蓋頒發機關大印,并注明頒發日期。內容除時間、人名、功牌等次在頒發時填寫外,其他都是事先用木刻雕版刷印而成。

2.“欽”字使用“皇抬頭”。在歷朝歷代的典章、奏疏、論著、書札中,凡有“皇、上、欽、旨、奏”等字都超前一格書寫,此格式俗稱“皇抬頭”。這無疑是昭明身份和分辨等級的符號,表示皇帝的權利至高無上。

3.關于“圖薩太巴圖魯”。巴圖魯,滿語baturu的譯音,清代官修的《五體清文鑒》譯為“勇”[1]。但巴圖魯作為一種封號賞賜立功將士,唯清朝所獨有,有“勇將、能干、好漢”之意。經查,清朝得封巴圖魯封號者統計如表1所示。

咸豐、同治年間,因太平天國戰事遍及大江南北,得封巴圖魯者多達182人。由于所賜巴圖魯封號過于冒濫,清廷不得不在巴圖魯前另加名號以示區別,如達桑巴圖魯、勁勇巴圖魯等。圖薩太,無疑就是這位功牌頒發者、劉姓將軍的名號了。

劉姓將軍何許人也?此“劉”即劉于潯(1807—1877年),字養素,江西南昌梓溪人。道光年間中舉,歷官清河(今江蘇清江)知縣,再升揚河(今江蘇揚州)通判,后因母親過世回家丁憂守制。咸豐元年(1851年),太平天國事起,劉于潯于次年創辦中洲團練總局援剿“粵匪”,保以知府盡先補用。咸豐五年(1855年),曾國藩在江西督軍作戰,組建水師,劉于潯又受命統領江軍水陸兵勇,率軍兩克樟樹鎮,從太平軍手中奪回豐城、新淦(今新干縣)、浮梁、撫州、臨江和安徽建德(今東至縣)等地。同治三年(1864年),以兩千兵力與數萬太平軍在撫州晝夜血戰,太平軍因將領戰死而敗退。劉于潯因屢戰屢勝,軍功卓著,被清廷賞“圖薩太巴圖魯”稱號,后補受甘肅兵備道,擢升甘肅按察使,遇缺任奉天布政使[2]。《功牌》稱呼其為布政使銜、甘肅分巡安肅兵備道統領、江軍水陸兵勇、圖薩太巴圖魯,與歷史記載相吻合,亦與其人生軌跡相吻合。

劉于潯在統領江軍征戰太平軍時多有善舉,熱衷地方公益事業的籌辦,如修建堤圩、捐修江西貢院、重建滕王閣、全資捐修繩金塔[3]、重修同治《南昌縣志》、籌建江軍昭忠祠等。

4.關于《功牌》獲得者。李振萬,字濟元,建德(今東至)縣西灣鄉楊林村人,捐監生。咸豐九年(1859年)正月,李振萬受命擔任湘軍團練把總,武官正七品,從此擴招鄉兵對抗太平軍[4]。咸豐十一年(1861年)六月,因剿殺“逆匪”有功,湘軍首領曾國藩頒給李振萬由把總升任藍翎盡先補用守備的《札》(見圖3),李振萬因此升任武官正五品。該《札》內容如次:

札:藍翎盡先補用守備李濟元

欽差大臣、兩江總督、部堂曾為恭錄飭知事。照得本部堂于咸豐十一年四月初二日,由驛具奏遵旨酌保鮑超一軍收復黟縣,羊棧嶺、盧村兩次獲勝暨擊敗洋塘等處逆匪出力員弁一折,茲于六月十三日準吏部咨開,咸豐十一年四月十七日奉上諭:把總李濟元著以守備盡先補用,并賞戴藍翎。等因,欽此。合行恭錄飭知,札到該備,即便欽遵。知照此札。

咸豐十一年六月十九日

清王朝重文輕武,武官正七品和武官正五品大約相當于今天的縣團級和廳局級副職。

5.《功牌》末行“限擢日繳”的含義。功牌為一式兩份,以中間之騎縫印(見圖4)分為左牌、右牌,左牌暫留官方備查核對,右牌作為通知書頒發給受賜人。受賜人限在擢升之日內,將右牌送達官方繳銷,再換回左牌留存紀念。民間流傳至今的都是功牌的左牌而非右牌,原因就在這里。

6.朱批“實”“行”。“實”即“情況屬實、有理有據”;“行”即“據實同意、施行”。毫無疑問,這幅《功牌》是由安肅兵備道統領、江軍水陸兵勇劉于潯親筆簽署,并且加蓋關防大印的。“實”“行”二字結構簡約,灑脫自如,率性中盡顯優美。盡管劉于潯是一介武夫,但他畢竟是清代舉人出身。《功牌》在手,文脈書香不禁撲面而來。

7.防偽標記。《功牌》之上有兩處蓋有“統領江軍水師甘肅安肅兵備道行營之關防”的篆體白文方印。一處斜蓋在左、右牌騎縫處縱排草書“功字第拾號”的編號上,另一處端蓋在楷書的頒發日期上(見圖5)。《功牌》只有在頒賜官員簽字認可并且加蓋關防大印之后才能生效。除此之外,三處涉及品級“伍”的位置統一鈐蓋印信之章,簽發者劉于潯用朱筆鄭重其事地在“咨部存案”“凜慎毋違”處劃圈,“為”“右”“限”等字樣上標點,“此”“繳”處打勾。各種暗記痕跡,無不體現官方防偽措施的嚴密性。

8.朱批并非當朝皇帝所特有。清代官制:四品以上高級官員的任命由皇帝親筆御批,下圣旨方可生效。五品以下的中、下級官員則由地方高級官員委任。李振萬不過五品官銜,所獲《功牌》照例由地方大員——欽加布政史銜劉于潯頒授,同時也進一步證明《功牌》上的朱批“實”“行”出自劉于潯之手,從而徹底否定了“皇帝行朱批,大臣行藍批”的世俗說法。

三、源流考證

功牌是封建統治者為籠絡人心、鼓勵官兵建功立業而授予有功將士的一種無上榮譽。明代及以前,朝廷嘉獎官員、將士,一般實行“丹書鐵券”②(見圖6)制度,堪稱中國古代最早的勛章制度,史籍中有明確的記載。滿清入主中原后,廢除了丹書鐵券,代之以功牌,目的同樣是為了表彰獲頒者在政治、軍事和其他領域作出的突出貢獻,類似于今天的勛章、獎狀、嘉獎令等,作為一般官員加官晉爵的依據。

清初即有頒發功牌的記錄。據《欽定八旗通志》載:“凡移送功牌,國初定,大兵凱旋之后,詢問統兵主帥,實敘官兵勞苦情形,分作等第,給予功牌。”[5]同時,區別立功原因及不同等次給予數額不等的銀兩賞賜。乾隆以后,對功牌制度作了進一步的調整,將功牌的等級與官員的品級相聯系,由清初的五等改為三等,即五品、六品、七品功牌,得幾品功牌即可授幾品頂戴。這個制度一直延續到清末,直至清王朝滅亡。

不過,清代功牌制作與頒發規定雖然比較明確,但在地方執行過程中特別是清朝末期會有所變化,存在五品、六品、七品以外的八品、九品功牌。究其原因,主要是清代官員品級沿用明制,共分九品,每品又有正、從之別,所以又稱“九品十八級”。不在十八級之列的,如驛丞、縣典史、鹽茶大使等叫做“未入流”。

就制作功牌的材質而言,多數用紙制作。紙質功牌一般為豎長形,規格一般為數十厘米不等,也有超過一百厘米的。一般而言,功等越高,尺寸就越大。也見有金、銀制作的,近年就發現在光緒二十九年(1903年)前后,兩廣總督岑春煊③頒發的銀質、圓形八品功牌(見圖7)。

清代功牌頒發的對象不僅是滿、蒙、漢八旗中的下級官兵,就是一般的旗人、漢民、奴仆,凡立有軍功者同樣發給功牌予以褒獎。康熙十三年(1674年)題準:“八旗下披甲奴仆,得過三個頭等功牌,準其開戶。”到了晚清時期,甚至洋人亦有獲得功牌者。例如,配合李鴻章淮軍與太平軍作戰的英軍“常勝軍”管帶戈登,因攻克蘇州有功,于同治二年(1863年)得到了清廷頭等功牌之賞。圖8為清宣統三年(1911年)六月,山西巡撫丁寶銓頒發給七品頂戴趙之景六品軍功功牌,頒賜的原因是“辦事實心”,這應該是清王朝最后頒發的功牌了。

功牌一般由受賜者本人妥善保存,如遇作奸犯科,即行追繳。頒賞功牌為每年一次,在數量上有嚴格控制,因此每張功牌上都有編號。但是到了清朝末年,特別是自鴉片戰爭兵敗后,因朝廷腐敗、戰敗賠款而導致國庫空虛,加上與太平軍的連年戰爭,經濟上捉襟見肘、入不敷出,造成一些官員或為撈取錢財,或為籌措軍費,功牌賞賜日濫。有的輾轉頂替,甚至有預印空白,隨時填寫買賣。有史料顯示,同治二年(1863年)十二月,山東省武定府利津人韓蔭橋為該省軍務捐谷十四石四斗。舊時一石為十斗,一斗為十五市斤,十四石四斗即兩千一百六十市斤。山東巡撫部院據此發給其六品功牌,因此獲頒六品頂戴。按清代官制,知縣為正七品,用兩千余斤谷物就能換取比知縣還高一品的官銜,可見晚清賣官鬻爵、政壇腐敗到了何等程度。

四、結語

經過一百甚至幾百年的歲月流逝,清代流傳至今的功牌已經極為稀少而愈顯珍貴。這些功牌為研究清代政治、經濟、軍事和文化等領域的社會狀況,提供了難得的文獻資料。特別是為研究清代獎賞制度提供了重要的實物依據,具有重要的歷史意義和收藏價值。

紙質文物是文化遺產的一個重要類別,具有極其重要的歷史價值、科學價值和藝術價值。但是紙質文物基本材質的紙張是十分脆弱的,長期的由蟲蛀、霉菌、溫濕度變化、光照、有害氣體造成的破壞,又讓紙質文物雪上加霜。如何消除這些不利因素,有效延長紙質文物的壽命,是我們必須面對的研究課題。

注釋:

①《藍翎盡先補用守備李濟元札》左側和《李振萬功牌》右側的搜查記錄出自同一人手筆,說明《李振萬功牌》同于1966年9月13日在李作棟家搜出。李振萬,字濟元,說明兩份文書的受賜者是同一人。李作棟,李振萬的在世后裔。

②丹書鐵券俗稱“丹書鐵契”,又名“金書鐵券”“金券”等。丹書,用朱砂寫字;鐵券,鐵制的憑證。丹書鐵券是古代帝王賜給功臣世代享受優待或免罪的憑證。為了取信和防止假冒,將鐵券從中剖分,朝廷和諸侯各存一半。

③1861~1933,壯族,云貴總督岑毓英之子,晚清重臣。1900年八國聯軍進犯北京,他率部赴京“勤王”,因護衛慈禧太后西逃有功而備受寵愛,歷任督撫等職。他的政治活動集中體現于彈劾官吏,評說時政,使濁流橫行、賄賂成風的晚清政局有所振刷。

參考文獻:

[1]故宮博物院.五體清文鑒[M].北京:民族出版社,1957.854.

[2]清官修.清實錄[M].北京:中華書局,1987.10.

[3]蕗芷.劉坤一重修繩金塔碑記解讀[M].南方文物,2002(3).

[4]東至縣地方志編纂委員會.東至縣志[M].合肥:安徽人民出版社,1991.10.

[5]李洵等.欽定八旗通志[M].吉林:吉林文史出版社,2002.689.

盛錦朝 東至縣文物管理所副研究員

汪 偉 東至縣文物管理所