人際網絡如何影響社會抗爭動員

〔摘要〕 以混合方法討論我國人際關系網絡對于社會抗爭動員的影響可知,當下,我國社會的群體抗爭動員結構盡管也存在“組織”“空間”等因素,但實際上均以人際關系網絡為其支配性基礎,這與西方社會以組織、網絡和空間等因素多元組合的社會運動動員結構既有相近之處,也有自身的特點。由臨時性關系行動者參與的群體性事件,往往注重對外動員;而由熟悉的人際關系群體發動和參與群體性事件,其動員則既有對內動員也有對外動員。

〔關鍵詞〕 人際網絡,抗爭動員,動員結構,臨時性關系網絡,熟人關系網絡,群體性事件

〔中圖分類號〕D630 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1004-4175(2017)02-0035-07

在當下中國,以群體性事件為中心的民眾抗爭行動是如何發生的,其動員有何特點?這對理解當今中國群體性事件和抗爭政治的發生及其性質十分必要。在威權體制的壓力下,民眾在群體維權抗爭中的動員結構應自有其特點。所謂“動員結構”,按麥克亞當、麥卡錫和扎爾德的定義,即促成集體行動參與的正式或非正式渠道。那么,在威權體制下的我國,不同性質的人際關系網絡對群體抗爭動員的結構有著怎樣的影響?本文試圖應用混合研究方法,集中討論人際關系類型對于抗爭動員的影響,回答上述問題。首先,在簡要述評學術文獻的基礎上,我們將深度比較11起群體性事件案例,以質化研究建構本文的核心假設;然后,再通過1189個群體性事件數據庫的統計分析,檢驗研究假設。

一、文獻述評

“動員”已成為集體行動和社會運動研究領域、尤其是“資源動員理論”的核心概念。所謂“動員”,按梯利的說法,即“一個群體尋求對行動所需要的資源進行集體控制的過程” 〔1 〕7。西方社會運動諸主流理論有關動員的研究成果十分豐碩。以動員機制研究為例,其宏觀面向主要著重于動員結構,包括組織構建、資源獲取、政治機會的把握等,強調組織和資源的重要性。微觀層面則關注個人層次與社會文化層次如何連接的互動機制,聚焦于動員行動,即在民眾中散布促進動員進程的言語和行為 〔2 〕85。

在對中國革命、起義和暴亂的歷史社會學研究中,“動員”也是海外學者關注的焦點。如楊慶堃的研究表明,宗教在中國歷史上的叛亂中起到了關鍵作用,它以神靈的、天意的名義來動員政治反抗的活動,即以神之名對抗暴政,宣告濫用權力不行仁政者已不再擁有“天命”的支持 〔3 〕221。孔飛力的研究則發現,華南的秘密會社網絡明顯地與定居的形式不一樣,它是農村社會中一種地方間的協調活動形式,即“流動商販”形式,是與“等級巢穴組織”的行政-商業體系中的生態現象并存的一種補充的生態現象①。裴宜理對淮北地區農村動亂的研究發現,傳統形式的農民暴動之發生,親緣與地緣關系比起階級地位更為重要 〔4 〕 (中文本序言)1。即便是在近代上海工人運動中,導致大規模斗爭的動員通常都是建立在原已存在規模較小的組織的基礎上的,只有將虛擬的血緣關系、地緣關系、秘密結社之類合作,才可能有大動作 〔5 〕340-343。在魏克曼(Frederic Wakeman)、羅威廉(William T. Rowe)、周錫瑞(Joseph W. Esherick)、馬克斯(Robert B. Marks)及蒲樂安(Roxann Prazniak)等一批學者的相關作品②中,動員機制、動員結構和動員過程均成為他們研究的主要對象。總之,諸多研究均表明,直至1949年,中國民眾的抗爭行為仍然深受家庭、宗族和本鄉本土等地方性聯系的束縛 〔6 〕13。

在有關當代中國民眾抗爭行為的研究中,學者們沿襲已有的“動員”研究路徑和傳統,深度解剖抗爭動員的結構。不過,境內外學者關注的焦點在于:在中國現行的社會政治體制環境尤其是社會組織與抗爭行為雙重“合法性困境”的環境下,民眾的抗爭動員究竟呈現怎樣的同與異?如趙鼎新認為,空間環境與人際網絡如校園空間,就曾成為學生抗爭動員的溫床③。Teresa Wright的研究也顯示,非自由主義的政治機會刺激了參與運動學生之間的恐懼和不信任,從而降低了組織效率,導致學生群體派系化,并使人們擔心跨階層動員帶來的后果,進而形成“窄化的動員”格局 〔7 〕54-70。但也有學者認為,政治機會的擴大為中國民眾抗爭動員提供了便利條件,包括信訪在內的諸多制度的兩面性也為民眾抗爭的動員提供了依據,但相對于由內而外的橫向動員,由下而上的動員難度要大得多 〔8 〕26-53。在國企改制的工人抗議中,有學者認為,其動員具有很大的自發性,抗議活動是生存危機在工人心目中所積累起來的不滿情緒的自發性宣泄 〔9 〕239。但也有學者認為,對于下崗工人而言,最重要的動員機制就是組織者 〔10 〕;勞工組織在受到限制、難以組織大規模公開行動的情況下,仍會有組織地開展社會抗爭活動,即引導個人進行分散式的行動④。此外,還有對工人抗爭的組織和動員策略 〔11 〕98-99、動員話語 〔12 〕98-99等問題的研究。

在大陸學界關于抗爭動員的研究中,盡管有學者提出“農民有組織抗爭”理論(于建嶸,2003),但多數研究者也認為我國民眾抗爭在合法性困境下呈現“弱組織性”,可以基于人際網絡關系而發生,如“草根動員” 〔13 〕,或基于社區日常生活交往而形成的“日常動員”(施蕓卿,2007)。單光鼐在“中國群體性事件與社會穩定研究學術研討會”(2010年11月,重慶西南政法大學)上的發言中認為,與20世紀80年代學生運動的動員結構以“空間環境”和“愿景共同體”為特征不同,當今國內群體性事件的動員機制來自熟人社會的特性,在事件動員過程中,往往是“同質化共同體”“親屬共同體”“利益共同體”“命運共同體”和“道義共同體”等群體相互激蕩和演化,形成熟人社會與新傳媒技術相結合的新型動員結構。對此,西方的資源動員理論難以解釋。多數研究者從不同側面的研究回應了這些判斷,并形成如下共識:盡管中國社會存在“弱組織性”,但民眾通過人際交往網絡,抗爭的動員得以實現 〔14 〕,形成“熟人網絡-新型傳媒” 〔15 〕或“社區性動員” 〔16 〕等不同類型的動員結構。

從總體上看,學界對大陸民眾抗爭動員的“組織-網絡”機制以及借助媒介、情感等多種資源和動員技術而形成的動員類型的揭示,十分值得重視。但客觀而論,這些相關研究多來自單個群體或個別、少量案例的研究,尚缺乏系統性的專題研究⑤,缺乏多樣化案例或多樣化群體的比較研究,以致至今我們對民眾抗爭動員結構的類型分布及其發生機制等問題尚知之不多。比如,對于發生在熟人群體和社區中的抗爭行動,一般借助人際網絡的“對內動員”即可達成;但若需“對外動員”,尤其是發生在陌生人的“對外動員”又是如何完成的,或者說,在不同的人際關系群體中究竟會形成怎樣的動員結構,已有的研究并未有清晰的回答。如趙鼎新認為,居民的居住和活動環境以及以其為基礎的網絡關系是我國居民抗爭群體行動者唯一可利用的動員手段⑥,但現實中卻有一些突發于陌生人群體中的群體性事件,其現場動員所依賴的乃是另類機制,值得深入研究。

二、兩類案例的比較

本文我們擬基于11個案例的深度比較,討論人際關系類型對于抗爭動員的影響機制,并借此建構相應的理論模型。在這11個案例⑦中,4個在媒體有公開報道(即萬州事件、定州事件、豐城事件、九江學院事件),它們均經過筆者本人或組織開展的深度田野調查而獲得。我們不僅調查群體性事件本身的狀況,如其緣起、過程、結果、各方力量的互動狀況,還了解事件之外的狀況,如其歷史淵源、社會經濟和政治背景,信息豐富且真實,表1是相關信息的匯總。這里,擬以“動員”為中心,圍繞“誰動員、動員誰、如何動員”等維度⑧,對這些案例進行初步描述。

1.行動者之間的關系網絡。參與者亦即抗爭行動的被動員對象,他們之間的人際網絡關系有三類:第一類是相互之間并不熟悉的陌生人群體,即“萬州事件”中的市民、“Y學院事件”中的大學生;第二類是“南昌索賠事件”中的市民與職業索賠者,包括死者當事方的親戚們以及由他們雇請的職業鬧事者群體;第三類是熟人群體,11個案例中的其他8個案例主體均為相互熟悉的人際群體如同一村社的農民、退役軍人戰友和同一單位的教師們。在這些事件中行動者之間互動網絡的幅度方面,1起為全國性聯系的互動網絡(軍轉干部事件),2起為縣域內的行動聯系(矽肺病患者事件中縣境內行動者的相互聯動、豐城事件中7個鄉鎮的農民聯動),其他8個系碎片化的獨立事件。

2.行動者的組織程度與組織結構。除萬州事件和Y學院事件等2個案例系臨時糾合的行動、行動者并無組織之外,其他9個案例均為有組織的行動,其中3個系正式性組織的活動(“尚睦村事件”中的宗族組織,“禾川村事件”中的村“兩委”組織,“軍轉干部事件”中的戰友組織),6個系因事件而臨時發起的組織行動,前類組織在事件后將依然存在,后類組織在事件后就會自動消亡。在9個有組織行動的案例中,其組織結構有5個為單一組織,1個為2個組織的活動,2個為多個組織的活動,后兩類案例中的組織之間存在競爭性的關系。

3.行動負責人身份。9個有組織行動的案例均有負責人,其身份有退役軍官(“軍轉干部事件”)、教師(“護校事件”)、村干部(“禾川村事件”)、機關干部與職業鬧事人(“南昌索賠事件”),其他5個案例的負責人均為農民。

4.行動者與行動訴求之間的利益相關度。除了萬州事件的行動者多為“非直接利益相關者”外,其他10個案例的行動者均為直接利益相關人。不過,其中的“南昌索賠事件”中的行動者既有直接的利益相關人,也有當事人雇請的職業鬧事人。

5.事件的突發性程度。在11個案例中,一類為突發性事件,如“萬州事件”和“Y學院事件”,其他9個案例則為有醞釀過程的非突發事件。

6.行動動員的主要場所。除了居民所居住的家室之外,動員活動的其他場所主要在公共性空間,如宗族祠堂、校園、工地或街頭、墟集。

7.動員的媒介和方式。由于事發的時點、地點與行動者群體之不同,各案例所使用的動員媒介、技術和方式各不相同。其中,既有傳統的媒介如口耳相傳、口哨、鐘鼓等,也有現代的媒介,如傳單等紙質媒介、老式電話、手機與互聯網等;既有傳統的面對面動員技術和方式,如會議、串聯、街頭宣傳,也有現代的電話和互聯網動員技術。

8.動員和行動的資源。按梯利的研究,民眾動員的資源包括三大類:一是規范性資源,二是約制性資源,三是功利性資源 〔17 〕681。11個案例所動員的資源也廣泛地分布在這三個方面,包括人力資源和金錢等物質資源的來源和分擔、物質收益的分擔,情感、道義和法理支持等,但每個案例所動員的資源并不一致。

在上述案例中,動員結構呈現怎樣的類型學特點,人際網絡在其中起著什么樣的作用呢?塔羅認為,社會運動動員有兩種形式,即內在動員結構和外在動員結構,即組織內部的動員和在運動積極分子之外的人中進行的動員⑨。對于我國民眾來說,由于抗爭行動的合法性困境與風險,抗爭動員既要有效解決“對內動員”問題,即在利益相關者或熟悉的人際群體中發動大家參與進來,也要有效解決“對外動員”問題,即從外部動員更多的人員同情、支持乃至參與到抗爭行動中來。這里,我們以對內和對外的動員為對象,以行動者的人際網絡為視角,深度比較上述案例中的動員及其發生機制。

實際上,以“行動者的人際網絡”為標準,11個案例即可分為兩組,即突發性群體性事件和非突發性群體性事件。突發性群體事件的行動者之間并無事先的醞釀、協商、分工和行動的準備;非突發性群體性事件都有一個事先的醞釀、協商、分工和行動的準備。那么,它們的動員結構各有什么特點呢?

1.突發性群體事件的動員結構。在兩起突發性群體事件中 ,行動者既無組織也無牽頭人,其動員過程全部在事發現場完成,被動員的對象為現場及其附近的人員(市民或同學),這是典型的“對外動員”。活動參與者之間并不熟悉,是不存在密切聯系的“陌生人群體”,但卻被“謠言”所激憤而參與進來。“謠言”首先通過身份識別而將人群界分開來,即強勢的政府、官員與弱勢的群眾,或強勢的校方與弱勢的學生,使在場的群眾或學生成為與對方不一樣的弱勢“命運共同體”;其次,還通過“道德震撼”等方式輸入道義情感(“打死人”“不退款”),將對方塑造為惡人或無恥者,將弱勢的行動者塑造為敢于伸張正義、打抱不平或“造反有理”的英雄。在Y學院,加上女生的激勵,希望被夸為“勇敢男人”的男生便成為積極的抗爭行動者。

此外,兩個案例也有“空間環境”因素的作用。在Y學院事件中,學生們沿著人群密集的宿舍和校園道路游行,高聲喊叫并打砸搶燒,一邊行動一邊動員,參與者越聚越多。萬州事件的始發現場,也是兩旁居民密集、人流車流量大的狹窄要道和鬧市區。街頭糾紛發生后,聚集的人群很快就將該路道堵塞,而且引發全城多路堵塞。人流的堵塞,也有助于多個版本的謠言瘋傳。憤然的人群便行動起來,沿途打砸,后又匯流于擁有巨型廣場的政府面前,數萬民眾相互感染、群情激奮,以致直接沖擊政府大樓。

總之,這類事件的動員結構主要為“對外動員”,其特點在于:借助合適的空間環境,以謠言對陌生人群體進行身份界分和形象塑造,即身份和道義動員,成功地將其建構為“命運共同體”和“道義共同體”,從而使突發事件成為現實。

2.非突發性群體事件的動員結構。在9起非突發群體事件中,行動者均有較高的組織性或負責人,其動員過程都有一個組織、策劃、協商并實施的過程。與突發性群體事件不一樣,它們的動員對象首先指向利益相關方的熟悉人群體,即以血緣和村莊、單位(衛校事件)或身份(軍轉干部和矽肺病者事件)為紐帶的“利益共同體”。

它們的動員,對內要克服“搭便車”困境,對外既要引起足夠的重視、使抗爭成功,又要降低或化解風險。所以,對內的動員,即在學習文件、明確利益、提高“思想覺悟”并進行道義倫理約束的基礎上,借助已有的組織或建構新的組織,形成明確的“利益共同體”,同時,約定選擇性激勵和約束的策略,試圖再形成“命運共同體”,克服“搭便車”現象;對外的動員,其著力點并不在于人力資源,而在于取得權力、道義、法理和輿論的支持,同時,化解風險,或者向媒體求援,或者向更上一級政府上訪或求援。為化解風險,各事件中的行動者均將其組織隱形、雪藏,軍轉干部事件中的行動者們還以交叉行動方式掩護負責人,F市事件中的行動者在對鎮村政府和組織、干部展開激烈攻擊時實行異地交叉行動。

與突發性群體事件不一樣,9個非突發性群體事件均有較強的組織性。不過,組織結構的不同,對其動員結構和抗爭行動有著顯著的影響。一種是多個組織或互不隸屬的負責人,盡管相互間會通氣、聯系,但各自展開活動。如F市事件和矽肺病者事件的組織狀況;另一種是只有一個單一組織,由它統一組織和協調抗爭行動,其他7個案例均為此類組織狀況。與單一組織結構的事件有著行動的高度協調性和自我約束性不一樣,多組織結構的事件盡管能在多地同時展開抗爭活動,但協調性和自我約束性不足。各組織和負責人之間實際上進行著攀比競爭,致使抗爭動員和行動更趨激烈化、暴力化。相反,在單一組織的案例中,除了定州事件因外來力量(黑社會勢力襲擊)造成人員傷亡和重大財物損失外,其他案例動員和行動過程的理性化、有序化程度明顯偏高。

總之,這類事件不僅有對內動員也有對外動員,其動員結構有如下特點:因為利益受損或保障不力,行動者本來就因血緣、地域、單位或身份等關系構成事實但隱形的“利益共同體”;其中的部分積極分子或牽頭或組織,進行以法律政策和道義等方面的宣傳,將隱形“利益共同體”的邊界激活,并實行選擇性激勵,努力將“利益共同體”提升為“命運共同體”,同時,積極開展“對外動員”。因此,這里動員的關鍵性結構,在于四種因素的組合:一是組織;二是就地的空間環境;三是有相同利益關系且熟悉的人際網絡;四是外部有可能獲得權力、輿論、道義和法理支持的網絡,以及抗爭現場動員盡量多的人員聲援和參與。因為行動者是有著一致利益關系的熟悉群體,所以,動員的重點不在建構身份邊界和道義形象,而在組織和利益喚醒;動員借重的不是謠言,而是事實、法或/與理的支持。

從上述兩類案例的比較可見,不同的人際關系類型有著不同路徑的抗爭動員,形成不同的動員結構。概言之,相互熟悉的人際關系群體的抗爭首先需要對內動員,將潛在的利益相關者“喚醒”并組織起來,同時開展“對外動員”,爭取群體之外的社會聲援和支持。而陌生人群體的抗爭卻缺乏對內動員的過程,為此著力點便在對外動員,吸引更多的現場群眾參與抗爭活動。表2是對兩類影響機制的簡化,這構成本文研究的基本假設。

三、假設檢驗

我們將上述觀點簡化為如下假設:在控制“事發時間”變量的條件下,由熟悉的人際關系群體發動和參與群體性事件,其動員既有對內動員也有對外動員;而有臨時性關系行動者參與的群體性事件,就注重對外動員。這里借助我們自建的群體性事件數據庫⑧,進一步驗證之。

1.因變量及其操作化。與小案例的深度信息采集不同,大樣本案例數據的標準化采集卻難以收集更為精細的信息,為此,我們對諸變量進行簡化處理。我們將因變量“抗爭動員”分為“對內動員”與“對外動員”兩類。由于“對內動員”實際上有一個醞釀、組織和發動的過程,因此可簡稱為“預先動員”;而“對外動員”則簡化為“現場動員”。相應的操作方式為:預先動員,包括誆騙、脅迫、鑼鼓、會議、組織、網絡、電話、告示、串聯、廣播和學習文件等動員形式;現場動員,包括現場激發、散發文件。

對諸案例動員方式的歸并,以是否有“現場動員”為中心,凡是有現場動員的案例歸為一類,所有沒有現場動員的案例歸為另一類。統計結果如表3所示,在1189個案例中,除了393個案例的動員方式缺失外,在有效的796個案例中,發生“現場動員”的案例共有188個,占比23.62%;未發生“現場動員”的案例共有608個,占有效案例總數的76.38%。

2.自變量與控制變量的操作化。對自變量“行動參與者”之間的關系網絡,我們設置了宗親(血緣)、村民(地緣)、社區(地緣)、民族或宗教、職業關系、上訪戶偶合(自發性關系)、學生、自發性聯系、移民(地緣)、退役軍人(戰友)和其他等11個小類。它們可歸納為四個類別:一是以熟人關系為主體,包括宗親、村民、社區、職業、學生和退役軍人。構成這些關系的基礎網絡,有的是血緣(宗親),有的是地緣(如村民和社區),有的業緣(職業),有的是友緣(學生、軍人);二是以利益關系為主體,即所謂的“利益共同體”,如村民、城市社區、職業、學生、移民和退役軍人;三是以相近或相同經歷和命運為基礎的人員,他們是既可能有利益相連也可能有情感、信仰相親的“命運共同體”,包括宗親、民族宗教、上訪戶偶合、學生與退役軍人;四是抗爭現場被臨場激發參與的人員。

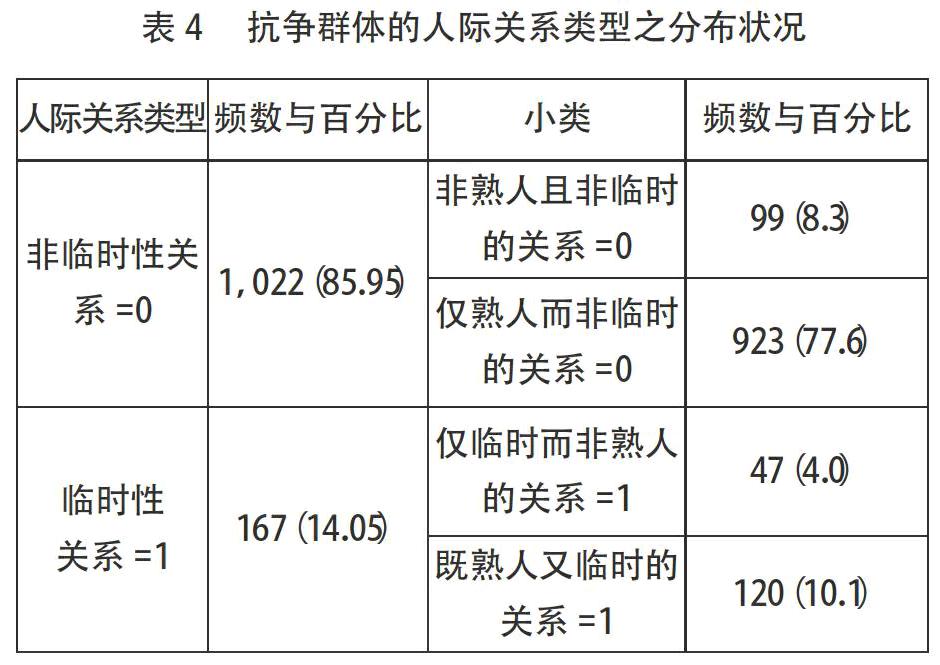

依此,我們以是否有“臨時性關系”為中心,將所有具有“臨時性關系”的案例歸為一類,所有沒有“臨時性關系”的案例歸為另一類。統計結果如表4所示,在1189個案例中,絕大多數并沒有臨時性關系(占85.95%),有臨時性關系成員參與的案例僅占14.05%。

因群體性事件在不同年份發生的數量波動較大,我們對抗爭變量“事發時間”作如下處理:以發生在1999年及其前的案例為對照組,再分別設“2000-2004年”與“2005-2010年”2個案例組。

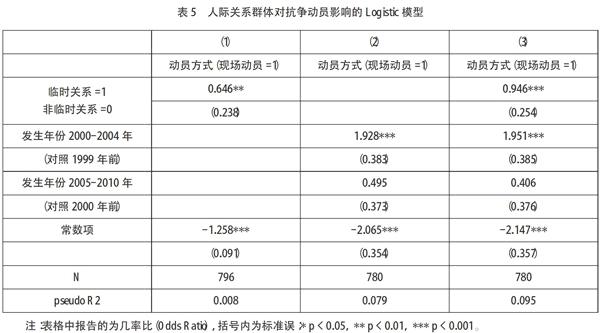

3.統計發現。表5是Logistic統計的3個模型。結果顯示,相對于非臨時性關系群體,臨時性關系對于抗爭群體的現場動員有著顯著性影響。在模型1未控制時間變量的條件下,顯著性達到0.01;在控制時間變量后,顯著性水平上升到0.001。這表明,具有臨時性關系群體的抗爭傾向于現場動員,而非臨時關系群體則傾向于預先動員,核心假設得到驗證。

從群體性事件發生的年份來看,2000-2004年相對于之前,更傾向于現場動員(*** p < 0.001)。而2005年之后,則不具備顯著差異。也就是說,現場動員的案例,以本世紀最初五年最為突出。

四、結論

本文對抗爭動員的討論表明:在我國,盡管正式的抗爭組織不被許可,但大部分群體性事件中也有組織的身影 〔18 〕,也就是說,這些非正式組織實際上成為構成動員結構的重要元素。不過,由于組織的隱身和抗爭行動本身的合法性困境,人際關系網絡對于抗爭動員有著尤其重要的意義,其中,熟人關系、利益關系和共境遇的“同命運”關系,往往成為人際動員的主要路向,甚至成為民眾自我組織的基礎。此外,民眾動員的資源、方式和技術日益多元化。對人力、經費、道義、輿論等方面資源的動員,行動者不僅使用傳統的方式和技術,也日益廣泛地使用新媒體技術和各種象征符號。

突發性群體事件的動員以“對外動員”為特征,它以在場的“空間環境”模式為特點,借助謠言、情感渲染等方式,盡力將現場群眾進行身份界定和英雄形象塑造,迅速將其構建為“命運共同體”和“道義共同體”。在這里,盡管存在趙鼎新所肯定的“居民居住和活動環境”,但并不存在“以居民居住和活動環境為基礎的網絡關系”,也就是說,并不存在熟悉的人際關系網絡,而只是發生了基于臨時性人際關系的動員,即針對陌生人群體的現場動員。

非突發性群體事件往往以“對內動員”為基礎,再進行“對外動員”。首先,以既定的以共同利益關系為基礎的潛在行動者群體為對象,積極分子借助法律、政策和道義學習與宣傳,將潛在行動者群體喚醒并組織起來,并通過選擇性激勵等舉措將行動者群體建構為“命運共同體”,同時爭取外部支持,這是一種組織-人際網絡和外部支持網絡相結合的動員結構。與西方社會運動理論中的“社會組織-網絡”型動員結構一樣,這種動員結構也強調組織和人際網絡的作用,但它的組織是非正式的、不合法的,隨時面臨被打擊的風險。為此,它還要努力尋求外來權力、公眾道義、社會輿論尤其是法或/與理的支持,即外部支持網。這也是西方“社會組織-網絡”型動員結構所不需要也沒有的。在此動員結構中,組織的存在及其結構對抗爭動員與抗爭行動均有著重要影響。更重要的是,這種非正式組織的網絡資源易于單一化、局地化甚至封閉化,并不同于西方社會運動組織的專業性、多元性與開放性。換句話說,在我國,“社會組織-網絡”型動員結構的最基礎性支撐在于人際網絡本身,甚至各類組織也多以人際網絡為基礎。

總之,在我國,無論是以“對內動員”為主的群體性事件,還是“對內動員”與“對外動員”并存的群體性事件,都是以人際關系網絡為其支配性基礎。由臨時性關系行動者參與的群體性事件往往注重對外動員,而由熟悉的人際關系群體發動和參與群體性事件則既有對內動員也有對外動員。這雖然得到群體性事件數據庫的統計檢驗,但鑒于本數據庫尚小且非科學抽樣的特性,上述結論仍有待進一步檢驗。

注 釋:

①參見孔飛力:《中華帝國晚期的叛亂及其敵人:1796-1864年的軍事化與社會結構》,謝亮生,等譯.北京:中國社會科學出版社,1990年。

②參見肖唐鏢、劉莉:《農民抗爭經典著作評述》,北京:中國社會科學出版社,2016年。

③參見趙鼎新:《國家.社會關系與八九學運》,香港:香港中文大學出版社,2007年。

④參見Fu, D:(2016). Disguised Collective Action in China. Comparative Political Studies, Online First, Feb.7th.

⑤少量可查的,僅有我們團隊成員范志飛的作品:《民眾抗爭動員研究——以利益取向與價值取向為比較視角》,西南政法大學2012年碩士學位論文。

⑥參見趙鼎新(Zhao , Dingxin):1998, Ecologies of Social Movements. American Journal of Sociology 103.

⑦有關案例的詳細報告可參見:葉凱、肖唐鏢《廠民關系的歷史變遷:一種影響農村穩定因素的分析》,《中國農村觀察》2005年第3期;肖唐鏢、陳達《民眾表達行動的演進及其政策意義——以G縣企業軍轉干部連續七年的上訪事件為例》,《北京行政學院學報》2012年第5期;肖唐鏢《群體性事件中的暴力何以發生——對1189起群體性事件的初步分析》,《江蘇行政學院學報》2014年第1期。

⑧相關維度測量的操作化及有關數據庫的詳細介紹參見肖唐鏢:《群體性事件中的暴力何以發生——對1189起群體性事件的初步分析》。

⑨參見塔羅:《運動中的力量:社會運動與斗爭政治》第8章,吳慶宏,譯.南京:譯林出版社,2005年。

參考文獻:

〔1〕Charles Tilly.From Mobilization to Revolution〔M〕. New York: Random House,1978.

〔2〕威廉·甘姆森.集體行動的社會心理學〔C〕//劉能,譯.艾爾東·莫里斯,卡洛爾·繆勒.社會運動理論的前沿領域.北京:北京大學出版社,2002.

〔3〕楊慶堃.中國社會中的宗教〔M〕.上海:上海人民出版社,2007.

〔4〕裴宜理.華北的叛亂者與革命者:1845-1945〔M〕.池子華,劉平,譯.北京:商務印書館,2001.

〔5〕裴宜理.上海罷工:中國工人政治研究〔M〕.劉平,譯.南京:江蘇人民出版社,2001.

〔6〕王冠華.尋求正義——1905-1906年的抵制美貨運動〔M〕.劉甜甜,譯. 南京:江蘇人民出版社,2008.

〔7〕Teresa Wright.Student Movement in China and Taiwan〔C〕//Edited by Kevin J.O′Brien.Popular Protest in China.Cambridge: Harvard University Press, 2008.

〔8〕Xi Chen. Collective Petitioning and Institutional Conversion〔C〕//Edited by Kevin J.O′Brien.Popular Protest in China.Cambridge: Harvard University Press, 2008.

〔9〕陳 峰.生存危機、管理者腐敗與中國的勞工抗議〔C〕//張茂桂,鄭永年.兩岸社會運動分析.臺北:新自然主義股份有限公司,2003.

〔10〕Cai Yongshun.The Resistance of Chinese Laid-off Workers in the Reform Period〔J〕.The China Quarterly,2002(2).

〔11〕 Feng Chen.Worker Leaders and Framing Factory-Based Resistance〔C〕//Edited by Kevin J.O′Brien.Popular Protest in China.Cambridge: Harvard University Press, 2008.

〔12〕William Hurst.Mass Frames and Worker Protest〔C〕//Edited by Kevin J.O′Brien.Popular Protest in China.Cambridge: Harvard University Press, 2008.

〔13〕應 星.草根動員與農民群體利益的表達機制〔J〕.社會學研究,2007(2).

〔14〕鄭 謙.相對剝奪感塑造與資源動員耦合下的社會抗爭分析〔J〕.公共管理學報,2015(1).

〔15〕童志鋒.動員結構與農村集體行動的生成〔J〕.理論月刊,2012(5).

〔16〕黃曉星.社區運動的“社區性” 〔J〕.社會學研究,2011(1).

〔17〕梯 利.革命運動與集體暴行〔C〕//Fred I. Greenstein,Nelson W. Polsby.政治科學大全:第3卷.趙知廉,譯.臺北:幼獅文化事業有限公司,1984.

〔18〕肖唐鏢.群體性事件中的暴力何以發生——對1189起群體性事件的初步分析〔J〕.江蘇行政學院學報,2014(1).

(本文初稿曾得到朱云漢、張佑宗、陳志柔、何明修與周嘉辰等教授的有益評論與校正,特此致謝!)

責任編輯 周 榮