大力構筑網絡協商民主“同心圓”

趙雅文

〔摘要〕 習近平在一系列講話中確立了新的網絡輿論觀,對推進協商民主具有深遠的歷史意義和現實意義。具體體現為:互聯網作為技術平臺打破了“線下協商”傳統機制面對面官民交流的束縛與局限,使民意由線下走向線上,干部要跟著民眾上網,開辟“線上協商”新渠道;在與網民溝通過程中,干部要有耐心,善于接納不同意見,網上網下形成協商同心圓;允許人人發聲,讓民意得到充分表達,增強官民協商互動性。

〔關鍵詞〕 網絡輿論觀,協商民主,線上協商,官民互動

〔中圖分類號〕D616 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1004-4175(2017)02-0087-06

2016年4月19日,習近平同志在網絡安全和信息化工作座談會上指出,“網絡空間是億萬民眾共同的精神家園”,“要讓互聯網更好造福國家和人民”,干部上網了解民意“是新形勢下領導干部做好工作的基本功” 〔1 〕。這些觀點充分體現了“以人為本,民生為先”的執政理念和服務宗旨,這種新標準和新尺度的主張與確立必然內含著新的網絡輿論觀。領導干部跟著民眾上網、接納不同意見和充分釋放民意,不僅體現了一種主動作為的工作姿態,更體現了一種人民公仆所應具有的職責、勇氣和擔當。

一、民意由線下走向線上,干部要跟著民眾上網,開辟“線上協商”新渠道

互聯網作為技術平臺打破了“線下協商”傳統機制面對面官民交流的束縛與局限,“人人都有麥克風”時代讓公眾不僅具有了當然的知情權也具有了充分的表達權。互聯網是民意釋放的最大集散地,它比線下的現實民意更普遍、更豐富、更真實,官民通過網絡充分有效的互動逐漸形成并建立起“線上協商”的新渠道與新機制。

(一)線下民主協商的傳統機制與范式。由于受到互聯網普及程度和社會媒介化水平的制約,我國傳統的協商民主機制以“基層協商”和“線下民主”為基本特點,民主建設多以面對面的方式在現實世界中展開,大眾媒介在協商民主中發揮的作用十分有限。在我國協商民主的傳統機制中,浙江溫嶺的“民主懇談”和天津寶坻的“村民議事”是最為典型的兩種形式。民主懇談是浙江溫嶺在改革開放時代條件下探索出的基層協商民主新模式,“開啟了我國在市場經濟條件下進行基層民主政治建設的發展路徑,為各地基層協商民主實踐提供了寶貴的示范模式和現實經驗” 〔2 〕。在改革創新的時代機遇下,人民利益得到了不斷的實現和拓展,而在基層協商民主的制度保障下,人民利益又得到了持續的維護與鞏固。天津寶坻是全國較早開展村務公開民主管理的地區之一,多年來,區委區政府高度重視基層民主政治建設,陸續推出了村級重大事務“六步決策法”等一系列制度措施。天津寶坻所開創的農村基層協商民主制度,在完善村級治理機制、促進農村社會和諧穩定的過程中發揮了不可替代的重要作用。

(二)線下民主協商的積極作用與局限。上述兩種基層協商民主的范式有較強的針對性和實操性,具有里程碑式的意義和價值。浙江溫嶺的民主懇談,從最初的對話走向成熟后的參與,拓展了民主生長空間,是我國基層民主演進的樣本 〔3 〕,經過十多年的民主實踐已“成為小鎮居民的生活方式”,“被稱為從泥土里生長出來的‘民主載體” 〔4 〕。天津寶坻的村民議事,內容涉及土地流轉、危房改造、樹木砍伐、路渠修挖、魚池發包、家園清潔等村里重大事務和涉及農民切身利益的事項,當地干部充分調動農民的積極性和主動性,確定“村民的事村民自己定自己管”的民主協商思路,這樣既規范了干部用權又和諧了村民關系,被稱為“最接地氣的民主范式” 〔5 〕。

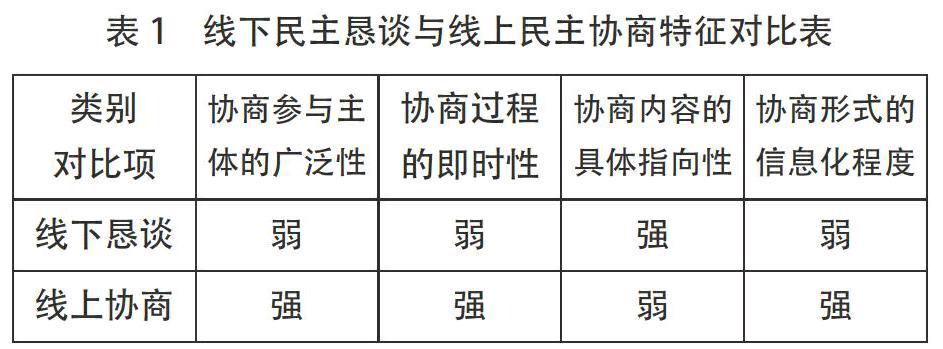

如上所言,線下民主協商對我國民主建設的改革與推進起到了一定的積極作用,但它在物理空間、議事時長和自由程度等三個方面還有不可避免的局限和欠缺。從物理空間看,由于場所有限而參與者較少;從議事時長看,由于時間較短而討論不充分;從自由程度看,由于彼此面對而影響暢所欲言。這就需要我國的協商民主突破原有的線下渠道,借助并利用網絡新媒體向線上轉型,通過延展時空和虛擬表達讓更多的公民沒有顧慮、無所拘束地自由參與民主協商,這樣就把協商民主的兩端——公民與政府連接在一起并誕生出協商民主的新形式—— “線上協商”,從而打破了傳統渠道協商民主輻射人群小、溝通不充分、表達有顧慮的束縛與局限。這是對協商民主線下單一渠道的突破與延伸,也可以說是協商民主的一種拓荒之舉,在此基礎上公民線上參與協商決策的民主新機制日益形成并得以迅速發展。

(三)線上民主協商渠道建設的新拓展。習近平在“4·19”重要講話中提出的“民意來自網上”“干部要跟著民眾上網”“干部要經常上網看看”“通過網絡了解民意是干部做好工作的基本功” 〔1 〕等論斷是對剛剛興起的“線上協商”的最科學闡釋,體現了習近平高屋建瓴、高瞻遠矚的“新網絡輿論觀”和“新民主建設觀”。“線上協商”公眾參與廣泛、議題覆蓋全面,有效擴大了民主實踐范圍,近幾年我國政府出臺的“個人所得稅法修正案”“法定節假日調休安排”“放開二胎政策”和“延長退休年齡”等都是通過互聯網平臺廣泛征得絕大多數公眾意見并充分醞釀后實施的。2011年4月25日,中國人大網就《個人所得稅法修正案(草案)》公開咨詢民意,85%的民眾表達了“3000元起征點太低”的觀點,同時騰訊發起的44萬網友參與的調查中77.94%網友希望個稅起征點在5000元以上,鳳凰網做的51萬網友參與的調查中97.8%的人支持個稅起征點上調 〔6 〕。由此可見,互聯網拓展了廣大公眾參政議政的渠道,民意民聲匯成洪流,通過互聯網得以表達,從而讓政府決策更加理性和嚴謹,而這正是線下協商所無法比擬的。

誠然,線上民主協商也是有限的,前文所言的廣泛性、多層次和自由性僅是相對于線下協商而言。首先,數字鴻溝可能會將低經濟收入(硬鴻溝)和低信息素養(軟鴻溝)、沒有條件參與和處于社會邊緣的弱勢群體排除在網絡協商之外,參與網絡協商的群體會集中在“經濟條件較好、文化程度較高、對網絡民主有興趣”的“高校學生、政府公務人員和企事業單位員工等”少部分人群 〔7 〕,因此其覆蓋的還不是全體民眾。其次,網民的“協同過濾”造成“信息窄化”和同質化,“沉默的螺旋催生了網民的‘群體極化現象” 〔7 〕,于是網民意見在從眾心理和脅迫心理等驅使下逐漸向強弱兩極分化,如此循環往復必然導致一方聲音越來越強大、另一方聲音越來越弱小,這樣民主協商的對立性和競爭性觀點易被壓制和約束,“消解了協商民主的公共理性” 〔7 〕,沒有真正達到“聲音多元”“百家爭鳴”的協商初衷和愿望。最后,兩個協商主體即政府和公眾雖然同在一個網絡技術平臺上,前者是信息發布者和控制者,后者只是參考者和接受者,在這樣地位不平等和信息不對稱情況下協商民主的實現可能還是有限、碎片化和淺層次的。