護理臨床思維培養(yǎng)在綜合醫(yī)學基礎課程整合中的實踐

梁 英,廖海濤,黃洪柯,姜 麗,趙敏敏,常維緯,佘佐亞,韋義萍

(廣西醫(yī)科大學護理學院,廣西 南寧 530021)

護理臨床思維培養(yǎng)在綜合醫(yī)學基礎課程整合中的實踐

梁 英,廖海濤,黃洪柯,姜 麗,趙敏敏,常維緯,佘佐亞,韋義萍*

(廣西醫(yī)科大學護理學院,廣西 南寧 530021)

目的 探究護理臨床思維培養(yǎng)在綜合醫(yī)學基礎課程整合中的實踐效果。方法 以綜合醫(yī)學基礎課程整合為切入點,通過優(yōu)化教學內(nèi)容、改革教學方法,在醫(yī)學基礎知識教學中融入護理臨床思維,培養(yǎng)學生綜合運用知識能力和解決問題能力,同時采用問卷法調(diào)查學生對課程整合的接受程度及效果評價。結(jié)果 90%以上的學生喜歡這種教學方式,認為教學內(nèi)容與護理相關程度高,教師上課生動有趣,師生關系融洽。并且學生普遍認為課程整合后教師將教學內(nèi)容組織得更有條理,內(nèi)容簡化、難度下降使其更易于理解。結(jié)論 在護理專業(yè)綜合醫(yī)學基礎課程整合中融入護理臨床思維培養(yǎng),既可促進學生對基礎知識的融會貫通,又可強化學生護理臨床思維能力和分析、解決問題能力。

護理臨床思維;醫(yī)學基礎知識;課程整合

隨著人類健康需求的不斷提高,現(xiàn)代護理的內(nèi)涵、任務、目標都在不斷變化,這種變化的核心就是從被動執(zhí)行醫(yī)囑轉(zhuǎn)向提供整體化的護理服務。醫(yī)學基礎課是護理專業(yè)課的基礎,也是連接護理教學與臨床工作的橋梁,現(xiàn)代護理人員只有具有扎實的醫(yī)學基礎知識和一定深度的專業(yè)理論,認識生命過程的基本規(guī)律,形成整體護理思維,才會具有綜合運用各種知識解決實際問題能力,才能為病人提供優(yōu)質(zhì)的整體化護理。傳統(tǒng)醫(yī)學基礎學科界限分明,知識整體性不強,學科間存在交叉與重復,與臨床脫節(jié),導致教學資源浪費,也不利于學生自主學習能力的提高和臨床思維的培養(yǎng)[1]。為了培養(yǎng)適應社會需要的高素質(zhì)護理人才,我們整合了醫(yī)學基礎課程,優(yōu)化課程內(nèi)容,加強學生護理臨床思維培養(yǎng)。

1 國內(nèi)外醫(yī)學基礎課程整合的相關研究

目前國內(nèi)外醫(yī)學院校從機能與形態(tài)、微觀與宏觀、正常與異常、生理與病理等方面,按“器官系統(tǒng)為中心”進行了不同程度的醫(yī)學基礎課程整合,并且取得了一定成效。

1.1 國內(nèi)研究成果

姚柏春等[2]進行了“以器官系統(tǒng)為中心(OSC)”的醫(yī)學基礎課程整合,對比“以學科為中心”的課程模式,可以改善學生的課程成績、學習策略和自主學習能力。顧春娟等[3]結(jié)合護理崗位需求,制定相關教學大綱,編寫教材,開設綜合醫(yī)學基礎課程,有利于護理職業(yè)教育與護理工作崗位緊密結(jié)合,提高學生綜合學習能力。楊桂染等[4]認為整合課程可以打破學科間的界限,培養(yǎng)學生分析問題、解決問題能力,有助于后續(xù)專業(yè)課程的學習和學生職業(yè)素養(yǎng)的提升。康照昌等[5]從如何培養(yǎng)學生學習興趣和實際動手能力、突出護理專業(yè)特色、培養(yǎng)實用型高級護理人才角度出發(fā),將人體形態(tài)學、組織胚胎學和病理形態(tài)學有機整合,對教學模式改革進行了有益的探索。韓璐等[6]將解剖學、生理學、病理學及藥理學4門基礎課程與護理專業(yè)學生的學習能力進行了整合,并以理論實踐一體化教學模式授課,極大地調(diào)動了護理專業(yè)學生學習積極性和主動性。黃玉芳等[7]根據(jù)臨床需要重組醫(yī)學基礎學科知識,實現(xiàn)機能與形態(tài)、微觀與宏觀、正常與異常、生理與病理等多種知識的綜合,有利于培養(yǎng)學生整體臨床思維和自主學習能力。陸國芳[8]認為通過課程整合,以生命過程或臨床工作過程為主線,將相關課程系統(tǒng)化,一方面增強了基礎與臨床的聯(lián)系,提高學生學習興趣和教學效果;另一方面也減少了不必要的重復,能更有效地利用有限的學時完成教學任務。

1.2 國外研究成果

美國哈佛醫(yī)學院從1985年開始實施的“新路徑”課程計劃,整合了基礎醫(yī)學教育,實現(xiàn)了以器官為中心的學科模塊化,如由皮膚病、呼吸、循環(huán)和血液學組成人體系統(tǒng)模塊Ⅰ,由胃腸病、肌肉與骨骼、腎臟/內(nèi)分泌與生殖組成系統(tǒng)模塊Ⅱ等[9]。英國大部分醫(yī)學院校在課程教學和臨床實習中均注意基礎課程與臨床的整合,注重將職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)融入知識、技能傳授中,以實現(xiàn)專業(yè)教育目標[10]。日本醫(yī)學院校的“楔形”教育就是將專業(yè)課學習楔入基礎課學習中,將基礎教學和臨床教學統(tǒng)一起來,就某一器官、系統(tǒng)、組織等從生理學、組織胚胎學、系統(tǒng)解剖學和病理學等方面橫向集中講授。對教學內(nèi)容和教學方法進行改革,重點加強臨床教學,以培養(yǎng)優(yōu)秀的臨床醫(yī)生[11]。

總之,醫(yī)學基礎課程整合可以減少各學科內(nèi)容的交叉重復,把同一器官系統(tǒng)的知識放在同一課程中集中學習,有利于學生對醫(yī)學基礎知識的系統(tǒng)掌握,培養(yǎng)利用所學知識分析問題和解決問題能力,對后續(xù)課程學習及職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)具有重要意義。從認知規(guī)律來看,整合后的醫(yī)學基礎課程系統(tǒng)性強,有利于學生建立對人體構造的整體性認識和對知識的深入學習與綜合掌握。

2 研究不足之處

2.1 圍繞主線簡單重組

以往醫(yī)學基礎課程整合僅僅是圍繞“以器官系統(tǒng)為中心”這一條主線進行,教材內(nèi)容也是順序上的改動、拼盤式的重組和簡單的疊加[12],而醫(yī)學基礎課程各學科內(nèi)容是相互聯(lián)系、有章可循的,知識點可以按解剖→生理→病理→藥理等順序有機結(jié)合,使知識成為一個完整的體系,真正實現(xiàn)學科內(nèi)容的優(yōu)化組合,有利于學生對知識的系統(tǒng)學習和掌握。如學習分子生物學的核酸和DNA內(nèi)容時,要聯(lián)系細胞結(jié)構及細胞增殖知識,將抽象知識具體化,便于學生理解。

2.2 缺乏基礎知識與臨床護理的結(jié)合

課程整合中沒有或很少體現(xiàn)基礎知識與疾病、藥物及治療的聯(lián)系,傳統(tǒng)醫(yī)學教學模式是醫(yī)學基礎課程→專業(yè)課程→臨床實習三段式教學[13],醫(yī)學基礎課程學習僅僅是為之后的專業(yè)課程(如內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科等)學習服務,沒有體現(xiàn)與臨床護理的結(jié)合。例如,消化系統(tǒng)疾病在臨床上側(cè)重疾病的臨床表現(xiàn)和用藥護理,其結(jié)構功能和病理生理特點等在醫(yī)學基礎課程中分散介紹,沒有與臨床表現(xiàn)及護理聯(lián)系起來形成一個完整的知識體系。因此,整合后的醫(yī)學基礎課程應先對消化系統(tǒng)每個器官大體解剖進行介紹,再深入細微結(jié)構,緊密結(jié)合形態(tài)構造來解釋其生理功能,再由正常過渡到病理狀態(tài)及臨床表現(xiàn),最后到疾病的合理用藥及護理、藥物的不良反應觀察等。這樣才能體現(xiàn)醫(yī)學基礎課程與臨床疾病、藥物及護理的銜接。

2.3 護理專業(yè)醫(yī)學基礎課程整合研究較少,不利于護理臨床思維培養(yǎng)

開展的研究中沒有有效地將病理生理學、解剖學、免疫學等基礎知識和護理知識聯(lián)系起來,也沒有直接體現(xiàn)在護理方面的應用,學生不能很好地將所學知識應用到護理工作中,形成臨床護理思維。

2.4 授課方式單一

授課方式還是沿用以教師講授為主、學生聽課為輔的傳統(tǒng)模式,學生處于被動學習地位,缺乏獨立思考、主動學習能力,不利于臨床思維能力培養(yǎng)[14]。醫(yī)學基礎課程整合后勢必要改革教學方法和教學手段,根據(jù)教學內(nèi)容合理設計教學方法,調(diào)動學生自主學習潛能和學習熱情,真正將素質(zhì)教育落到實處。

3 護理臨床思維培養(yǎng)在綜合醫(yī)學基礎課程整合中的初步實踐

為了更好地培養(yǎng)具有整體護理臨床思維的現(xiàn)代護理人才,本課題組借鑒國內(nèi)外醫(yī)學基礎課程整合的先進經(jīng)驗,對護理臨床思維培養(yǎng)進行了初步探索。

3.1 轉(zhuǎn)變教學觀念

基礎課教師由于脫離臨床和缺乏臨床工作經(jīng)驗,在教學中很難聯(lián)系護理實際來對病例進行深入分析和講解,導致學生學完后仍有“無用感”[15]。教師應該明白自身知識結(jié)構的局限性,與時俱進,不斷學習,避免與臨床脫節(jié)。同時要改變傳統(tǒng)教學觀念,將學習的決定權轉(zhuǎn)移給學生,讓學生自己掌控學習節(jié)奏,開展個性化學習[16],真正做到“以學生為主體”。通過外出參觀學習和專題討論,課題組教師清楚地認識到今后護理教育的發(fā)展方向是不斷完善護理教育體制,進行課程設置和教學內(nèi)容改革,改變教學方法。教師教學觀念的轉(zhuǎn)變,為教學改革的順利進行奠定了思想基礎。

3.2 編寫護理專業(yè)《綜合醫(yī)學基礎》校本教材

內(nèi)容上突破傳統(tǒng)醫(yī)學課程的框架,以細胞、器官、系統(tǒng)為主線,按正常到異常的順序重組,重點篩選與臨床及護理密切相關的知識點,使教材更貼近臨床實際需要,最終形成完整的課程體系。整合后的課程包括人體解剖學、組織胚胎學、生理學、藥理學等十余門學科,分成正常人體與護理、疾病基礎與護理、系統(tǒng)疾病與護理3個模塊。模塊化教學有利于知識的系統(tǒng)性,符合認知規(guī)律,可強化學生對“人體整體觀”的認識、對結(jié)構決定功能的認識、對疾病的認識,有利于學生縱向和橫向思維的培養(yǎng)[17]。

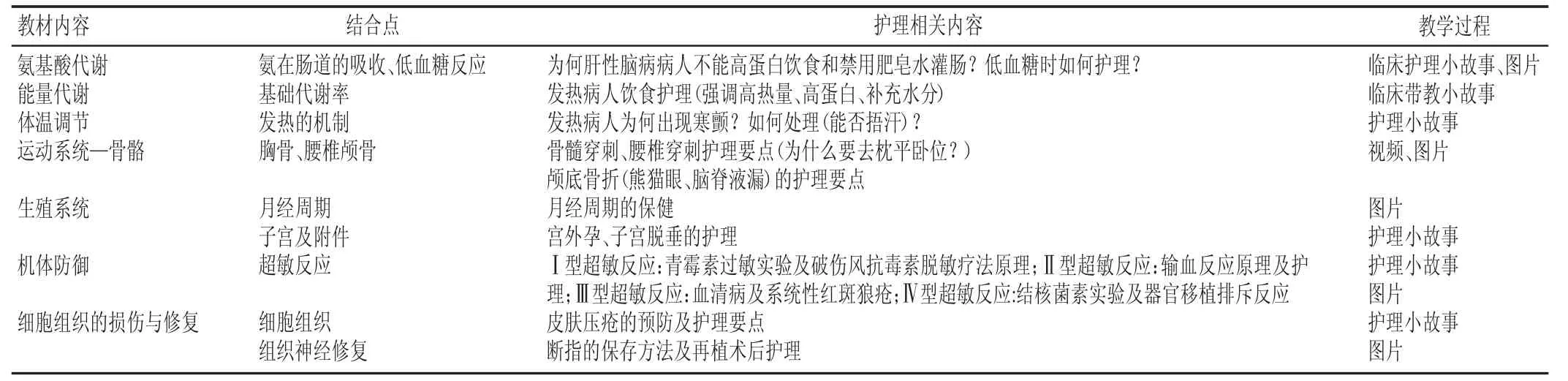

3.3 優(yōu)化教學內(nèi)容,融入護理臨床思維

護理教育的基本目標是培養(yǎng)各層次護理專門人才,護理專科教育重在培養(yǎng)專業(yè)實踐能力。遵循教育部“基礎理論教學以應用為目的,以必需、夠用為度”的理念[18],在教材編寫時注重內(nèi)容優(yōu)化,并適當融入護理臨床思維內(nèi)容。具體方法:(1)根據(jù)醫(yī)院專科疾病及護理項目選擇相關的醫(yī)學基礎內(nèi)容。(2)安排授課教師到臨床科室參觀學習,熟悉臨床護理工作內(nèi)容,找出密切相關的醫(yī)學基礎知識,以便授課時重點講解。如急性胰腺炎病人早期臨床癥狀不典型,但尿、血淀粉酶增高明顯,醫(yī)生往往通過這些檢驗指標來確診和制定治療方案。作為護士要綜合應用醫(yī)學基礎知識,從分散的信息聯(lián)想到疾病的病因、發(fā)病機制、輔助檢查結(jié)果及臨床意義、臨床表現(xiàn)、進一步治療和護理措施等,在執(zhí)行眾多醫(yī)囑時分清輕重緩急,優(yōu)先將留取尿、血標本及時送檢,以便醫(yī)生診斷和治療,同時要有預見性地指導病人暫時禁食,以免加重病情。護理專業(yè)綜合醫(yī)學基礎課程中護理臨床思維培養(yǎng)內(nèi)容見表1。(3)教學內(nèi)容有銜接的教師相互聽課,討論確定自己的教學內(nèi)容,避免重復講解或者遺漏。(4)安排基礎課程教師聽護理專業(yè)課程,深入了解護理專業(yè)對醫(yī)學基礎知識的需求。(5)優(yōu)化實驗教學,取消與護理專業(yè)關系不大的驗證性實驗,增設綜合性、技術性、實用性實驗[19],如ABO血型鑒定、血壓測定及影響因素、血糖和尿糖測定等。

3.4 創(chuàng)新教學方法

除課程內(nèi)容整合外,課題組還嘗試新的教學方法。(1)將護理臨床思維培養(yǎng)理念貫穿教學始終,貼近臨床護理工作需要。(2)實施“早訓練、抓基礎、重臨床”的專業(yè)基礎課教學方案,使學生在基礎課學習階段就了解護理臨床實際工作,逐步形成護理臨床思維。(3)在教學過程中采用多媒體示教法、PBL教學法、思維導圖教學法、情景再現(xiàn)教學法、病例討論教學法、角色扮演教學法等,將基礎知識與護理專業(yè)內(nèi)容有機結(jié)合,使學生成為學習主體,著力培養(yǎng)臨床護理思維能力和實踐能力。以綜合實驗課失血性休克為例,通過情景教學培養(yǎng)學生護理臨床思維:教師先設計車禍外傷病人案例,并把處理程序錄入電腦。課上由學生評估車禍外傷病人病情,得出危及病人生命的是失血過多引起的休克,主要護理措施是立即開放靜脈通道實行液體復蘇。這是搶救休克病人的關鍵和護理的主線,圍繞這一主線展開的護理思維包括建立靜脈通道時血管的選擇、液體的選擇(晶體或膠體、補液的原則)、輸液有效的指征(中心靜脈壓、尿量等)、快速輸液引起的并發(fā)癥——急性左心衰及肺水腫(急救及護理)、休克體位及評估要點(神志、生命體征及末梢循環(huán)情況)等。教師根據(jù)主線評估病人病情或設置問題讓學生逐步解決,最后達到教學目標。(4)教學內(nèi)容整合,堅持以應用為目的,以必需、夠用為度,兼顧趣味性,由淺入深符合認知規(guī)律,學生容易接受。

表1 綜合醫(yī)學基礎課程中護理臨床思維培養(yǎng)內(nèi)容

4 效果評價

4.1 對象與方法

為了解學生對課程整合的接受程度和對實施效果的評價,課題組對接受綜合醫(yī)學基礎課程教學的班級在第一學年上學期(2016年1月)、第一學年下學期(2016年6月)期末授課結(jié)束后采用自行設計的問卷進行調(diào)查,包括課程內(nèi)容設置、授課質(zhì)量、教學效果等12個條目。每個條目答案賦分:完全是(5分),大部分是(4分),有時是(3分),大部分不是(2分),完全不是(1分)。調(diào)查員招集學生,解釋調(diào)查目的和填寫要求,學生自行填寫問卷并當場回收。共發(fā)出問卷200份,回收200份,回收率100.0%,有效率100.0%。數(shù)據(jù)計量資料采用兩獨立樣本t檢驗方法,應用SPSS17.0軟件進行分析。

4.2 結(jié)果及討論

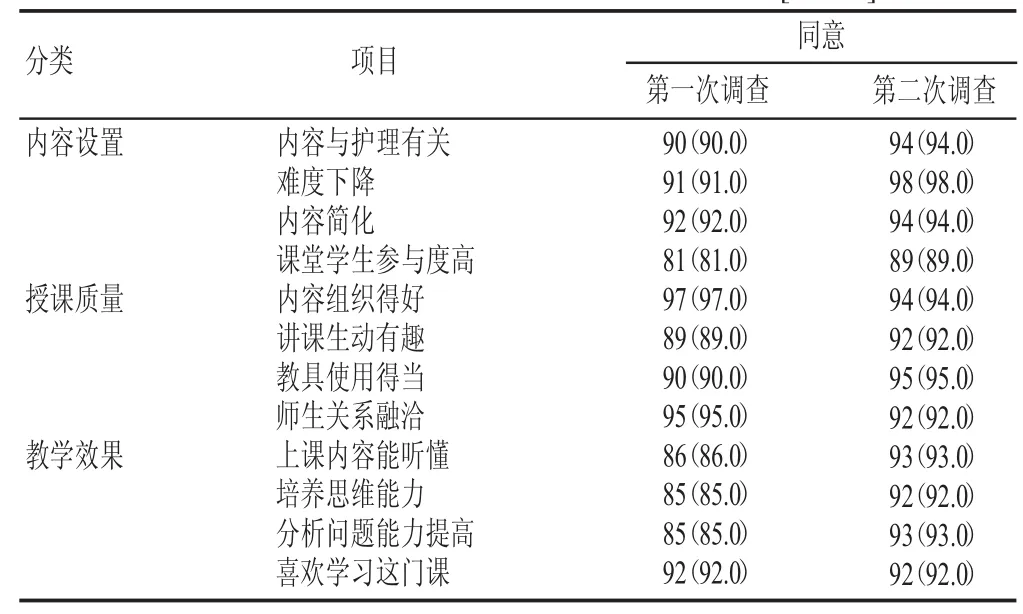

學生對課程整合接受程度較高的項目依次為“內(nèi)容組織得好”“難度下降”“師生關系融洽”“內(nèi)容簡化”“教具使用得當”“與護理相關”“喜歡這門課”等,兩次調(diào)查比重相當。在“上課內(nèi)容能聽懂”“培養(yǎng)思維能力”“分析問題能力提高”方面第二次調(diào)查結(jié)果優(yōu)于第一次(見表2)。說明90%以上的學生能接受課程整合,整合后教學效果顯而易見,學生理解能力、思維能力、分析問題能力得到提高。

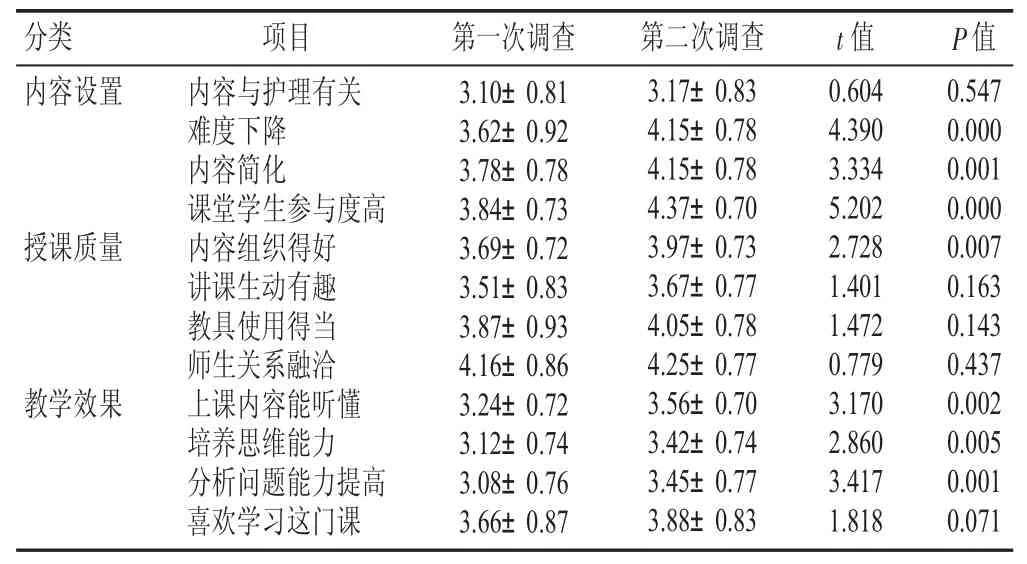

(1)內(nèi)容設置方面,學生普遍認為醫(yī)學基礎課程整合后內(nèi)容與護理相關程度高,兩次調(diào)查結(jié)果差異無顯著性。在“難度下降”“內(nèi)容簡化”“課堂學生參與度高”方面,第二次調(diào)查學生評價優(yōu)于第一次,差異有顯著性(P<0.05)。說明隨著課程整合不斷推進,重復內(nèi)容減少,學習難度下降,學生主動參與教學活動,更易于營造活躍的課堂氣氛,提高學習積極性。(2)授課質(zhì)量方面,“內(nèi)容組織得好”項目第二次調(diào)查學生評價優(yōu)于第一次,差異有顯著性(P<0.05),說明教師在教學過程中不斷摸索,使內(nèi)容更加優(yōu)化;而在“講課生動有趣”“教具使用得當”“師生關系融洽”方面,兩次調(diào)查學生評價差異無顯著性,說明課程整合得到學生的一致認可,學生覺得教師上課生動有趣,師生關系融洽。(3)教學效果方面,兩次調(diào)查學生都表明“喜歡這門課”,在“上課內(nèi)容能聽懂”“培養(yǎng)思維能力”“分析問題能力提高”3個項目中,第二次調(diào)查學生評價明顯優(yōu)于第一次,差異有顯著性(P<0.05),說明經(jīng)過不斷改進,教學方法和手段日趨成熟,教學效果也越來越好。課程整合后學生更容易理解所學知識,分析、解決問題能力得到提高(見表3)。

表2 學生對綜合醫(yī)學基礎課程的接受情況[n(%)]

表3 學生對綜合醫(yī)學基礎課程整合效果的評價(±s,分)

表3 學生對綜合醫(yī)學基礎課程整合效果的評價(±s,分)

?

5 結(jié)語

當前醫(yī)學基礎課程整合是教育改革的重點內(nèi)容,得到醫(yī)學院校的普遍重視。由于護理專業(yè)起步晚、學科發(fā)展迅速,傳統(tǒng)醫(yī)學教育模式已經(jīng)不能適應整體護理人才培養(yǎng)需求。因此,我們要與時俱進,不斷探索滿足護理專業(yè)要求、促進學生護理能力全面發(fā)展的醫(yī)學基礎課程教育模式,以更好地培養(yǎng)學生護理臨床思維,培養(yǎng)符合臨床需要的合格的護理人才。本研究中綜合醫(yī)學基礎課程融合了基礎醫(yī)學各學科,以護理臨床思維為導向,注重學生臨床護理思維培養(yǎng),使其掌握從事護理工作必需的醫(yī)學基礎知識和基本技能,為學習護理專業(yè)知識、培養(yǎng)臨床護理能力奠定基礎。

[1]李嘉,董玲,孫強,等.以器官系統(tǒng)整合為基礎的心血管教學改革的思考[J].心臟雜志,2016,28(1):120-122.

[2]姚柏春,李文春,王配軍,等.“以器官系統(tǒng)為中心”基礎醫(yī)學課程整合的研究與實踐[J].海南醫(yī)學,2013,24(23):3567-3569.

[3]顧春娟,陳瑩樺,楊智昉,等.高職護理專業(yè)基礎醫(yī)學課程整合教學實踐[J].中國護理管理,2013,13(12):38-42.

[4]楊桂染,李旭,王欣.高職高專護理專業(yè)基礎醫(yī)學課程整合教學效果分析[J].教育與職業(yè),2011,10(29):135-137.

[5]康照昌,張衛(wèi)華.高職護理專業(yè)人體形態(tài)學課程整合探索與實踐[J].醫(yī)學信息學,2009,22(12):2644-2647.

[6]韓璐,付廣全,呂昕.護理專業(yè)基礎醫(yī)學三理一剖課程的整合[J].課程教育研究,2015,2(下旬刊):149-150.

[7]黃玉芳,詹臻,邰浩清,等.以器官系統(tǒng)為中心的基礎醫(yī)學課程整合教學改革[J].南京中醫(yī)藥大學學報:社會科學版,2010,11(2):90.

[8]陸國芳.醫(yī)學高職教育中基礎醫(yī)學課程整合的思考[J].重慶醫(yī)學,2014,43(2):237-238.

[9]楊林勝,孫業(yè)桓,張蔚,等.中外醫(yī)學教育中課程整合現(xiàn)狀比較與啟示[J].西北醫(yī)學教育,2014(5):848-849.

[10]張勤,李立明.國外醫(yī)學教育課程設置及改革趨勢的比較[J].基礎醫(yī)學與臨床,2015,35(9):1281-1284.

[11]張吉翔,董衛(wèi)國,朱俊勇,等.中日本科醫(yī)學教育的比較[J].中國高等醫(yī)學教育,2013(7):1-3.

[12]高海玲,管英俊.醫(yī)學課程整合改革發(fā)展及焦點問題探析[J].中國組織化學與細胞化學雜志,2012(2):207-208.

[13]王子妤,黃玉芳,程雪琴,等.基礎醫(yī)學課程整合教學改革中病理學課程教學總結(jié)與思考[J].科技信息,2012(23):150-172.

[14]喬遠東,穆敬雯,王麟,等.論基于基礎醫(yī)學課程整合的師資培養(yǎng)對策研究與實踐[J].求醫(yī)問藥:學術版,2011,9(10):215.

[15]韋義萍,廖海濤,常維緯,等.《病理學》理論教學中人文教育切入點的探討與實踐[J].中國實用護理雜志,2013,29(3):25-27.

[16]鄧文芳.基于建構主義理論的翻轉(zhuǎn)課堂教學模式在《護理學導論》教學中的應用研究[J].中國實用護理雜志,2016,32(18):1429-1433.

[17]張云莎,郭茂娟,杜歡,等.深化基礎醫(yī)學課程整合+加強臨床思維培養(yǎng)[J].中國高等醫(yī)學教育,2015(12):45-46.

[18]穆敬雯,張金波,宋印利.基礎醫(yī)學課程整合對推進學生素質(zhì)教育的意義探討[J].中國高等醫(yī)學教育,2010(2):79-80.

[19]蘆琨.高職護理專業(yè)基礎醫(yī)學課程整合的研究與探討[J].現(xiàn)代醫(yī)藥衛(wèi)生,2014(17):2701-2711.

(*通訊作者:韋義萍)

G421

B

1671-1246(2017)09-0085-04

注:本文系廣西職業(yè)教育教學改革項目立項重點項目(201502);廣西醫(yī)科大學重點教材建設立項項目(201519);廣西職業(yè)教育教學改革項目立項一般項目(201505)