收入水平、消費壓力與幸福感

孫計領 胡榮華

(1.中國社會科學院 研究生院,北京102488; 2.南京財經大學 經濟學院,江蘇 南京210023)

收入水平、消費壓力與幸福感

孫計領1胡榮華2

(1.中國社會科學院 研究生院,北京102488; 2.南京財經大學 經濟學院,江蘇 南京210023)

利用CGSS 2010數據,研究收入水平、消費壓力及其交互作用對幸福感的影響。結果發現:收入對幸福感存在顯著的正向影響,但對高收入階層的影響不顯著;消費壓力對幸福感存在穩健的負向影響,消費壓力指數每下降0.1所提升的幸福感,相當于收入提升 85.2%;收入和消費壓力存在顯著的交互作用,這一結果在中等收入階層和城市地區尤為明顯;食品、家庭設備用品及服務、住房、醫療和贍養及贈予的支出壓力對幸福感的影響較大,且在不同收入階層和城鄉之間存在差異。這些經驗發現可為保障和改善民生、“供給側改革”提供決策依據。

收入水平,消費壓力;民生;幸福感

幸福不僅是人生追求的目標,而且已成為反映民生的一個主要指標,并被越來越多的經濟學家和政策制定者所關注(Frey et al.,2002;Easterlin,2013)。改革開放以來,中國經濟雖取得飛速發展,但在重要的民生保障領域,仍不能滿足民眾的消費需求。在重要的民生領域,民眾普遍感到非常大的消費壓力。有研究表明,中國人均收入顯著增長,但幸福水平并沒有提升,甚至出現了下降(Knight et al.,2009;Easterlin et al.,2012)。消費壓力作為一種非物質的心理因素,直觀來看,很可能對幸福感產生顯著的負向影響。收入增長本身或許可以提升幸福感,但如果未能降低人們的消費壓力,反而會對居民的幸福水平產生負面影響。遺憾的是,現有研究中國收入與幸福感的文獻中,鮮有考慮消費壓力這一因素。新一屆領導集體的政策導向是不斷保障和改善民生,提升國民的幸福水平。提高消費水平是改善民生的重要途徑(肖浩輝,2011)。因此,研究收入水平、消費壓力以及二者的交互作用對幸福感的影響具有較強的理論和現實意義。

一、文獻綜述

Easterlin(1974)在其開創性的論文中指出,當一國不斷變得富裕時,國民的平均幸福感卻并沒有隨之提升。這種現象后來被稱為“收入幸福悖論”。自“收入幸福悖論”提出以來,經濟學家對收入與幸福感進行了大量探索,并逐漸形成新的交叉學科“幸福經濟學”。對于“收入幸福悖論”,目前主要有四類解釋:個體的收入和消費行為存在攀比效應,個體的幸福感與參照群體的平均收入水平負相關,收入差距擴大會降低整體的幸福水平;個體的收入和消費存在棘輪效應,個體的幸福感與往期的收入水平負相關;非物質因素如健康、就業狀況、教育、公平等,對幸福感有重要影響;幸福感的定點理論,隨著時間的推移,人們的幸福度都將回到某個給定的水平(田國強 等,2006;溫曉亮 等,2011;何強,2011)。

在過去的幾十年中,有關收入和幸福感的研究呈指數級增加,但至今尚未形成一致的結論。如果用一個比較綜合的觀點來描述收入和幸福的關系,可以表達為:當收入水平較低時,收入的增加會導致幸福水平顯著提升,但當收入達到一個定點或滿足人們基本生活需要的水平之后,非收入因素如社會比較、欲望、平等、公平等因素就會對幸福感產生較大的影響(Clark et al.,2008;Kahneman et al.,2010;李靜 等,2010)。李清彬等(2013)用門限回歸的方法,驗證了中國居民的幸福-收入門限值大致位于人均收入3300元的位置。賀京同等(2014)從效用論的歷史演變和最新進展入手,認為效用有體驗效用和決策效用兩個內涵,而幸福感應該是體驗效用的一個子集,所以幸福感更易受到相對變化的影響,對絕對水平變化不敏感,并用微觀數據證明了這一論斷。Stevenson et al.(2008,2013)則利用跨年度的大樣本數據發現,收入幸福悖論沒有存在的證據,收入與幸福顯著正相關,并不存在一個門限值,而且相對收入并沒有那么重要。綜上所述,收入對幸福的影響尚未形成一致的結論,仍需要從新的角度進行研究。

關于消費對幸福感影響的研究,有文獻表明:只有休閑消費與幸福感顯著正相關,物質商品消費不能帶來幸福感(DeLeire et al.,2010);服裝和休閑消費對主觀幸福感有顯著影響,而食物和住房消費的影響不顯著(Noll et al.,2014);總消費只通過體驗性消費和炫耀性消費與幸福感顯著相關(Zimmermann,2014)。Wang et al.(2015)運用中國家庭調查數據的研究表明,總消費與幸福感顯著正相關,分類消費支出對幸福感影響的差異較大。周春平(2015)發現,物質消費不能提升幸福感,某些類型的文化消費則能顯著提升幸福感。胡榮華等(2015)研究表明,收入、受教育程度和經濟社會階層越低,消費對幸福感的影響越大。

上述文獻中,一般假定消費或收入對幸福感的影響獨立于人格特征,因而忽略了人的心理因素。Boyce et al.(2011)、 Proto et al.(2015)發現,人格特征對幸福感有重要影響,并在收入和幸福感的關系中起著重要的調節作用,比如對低收入群體,神經質會增加幸福感的收入彈性。賀青梅等(2013)指出,農民經濟生活的社會化,凸顯了消費欲望與收入水平之間的不對稱,使得農民的貨幣支出壓力增大,幸福感顯著降低。無論在農村還是城市,如果居民長期感到較為強烈的消費壓力,會逐漸形成焦慮、壓力大等人格特征,并對幸福感產生重要影響。因此,在研究收入與幸福感的關系時,考慮消費壓力這一心理因素顯得尤為重要。

本文將使用中國綜合社會調查(CGSS)2010年的數據,研究收入水平、消費壓力以及二者的交互作用對幸福感的影響。本文的貢獻可能有:(1)現有研究收入與幸福感關系的文獻,幾乎沒有考慮消費壓力這一心理因素,本文使用CGSS 2010數據,構造消費壓力指數(Consumption Pressure Index,簡稱CPI),定量考察消費壓力對幸福感的影響;(2)研究收入和消費壓力交互作用對幸福感的影響,并考察低、中、高3個收入階層以及城鄉居民的幸福感;(3)分析分類消費壓力對幸福感的影響。

二、數據和變量介紹

中國綜合社會調查(CGSS)是由中國人民大學聯合全國各地的學術機構共同執行的第一個全國性、綜合性、連續性的大型社會調查項目。自2010年起,CGSS開始了項目的第二期,采用多階段分層概率抽樣設計,其調查點覆蓋了除港澳臺之外的中國省級行政單位。第二期公布了2010年到2013年的四期數據,僅2010年的數據涉及消費壓力,根據研究需要,本文使用CGSS 2010的數據,原始樣本量為11783個。

本文被解釋變量是基于單個問題的自評幸福感,是世界范圍內最常用的測量方法,大多數情況下能反映個人真實的幸福感狀況,并且具有可比性(Easterlin,2003)。根據CGSS 2010,調查幸福感的問題被設計為“總的來說,您認為您的生活是否幸福?” 受訪者的回答有5個選項,即很不幸福、比較不幸福、居于幸福與不幸福之間、比較幸福、完全幸福,分別賦值為1、2、3、4、5,有效回答樣本數為11767個,占比分別是2.11%、7.69%、17.69%、56.53%和15.99%。

本文核心解釋變量之一是收入水平,以家庭平均年收入的對數值表示,同時刪除了家庭年收入為0和缺失的樣本。核心解釋變量之二是消費壓力,本文構建了消費壓力指數(CPI)來反映消費壓力。根據CGSS 2010,被訪問者需要回答食品、服裝、住房、家庭設備用品及服務、交通通訊、文化休閑娛樂、教育、醫療、人情送禮、贍養及贈予這10類消費支出對家庭造成的壓力,選擇“沒有壓力、很少、一般、明顯、非常大的壓力”,分別賦值為1、2、3、4、5,設CP1、CP2、…、CP10分別表示這10類消費支出的壓力得分,則CPI的構造如下:

CPI=(CP1+CP2+…+CP10-10)/40

該指數取值在0和1之間,取值越大,表明居民的消費壓力越大。

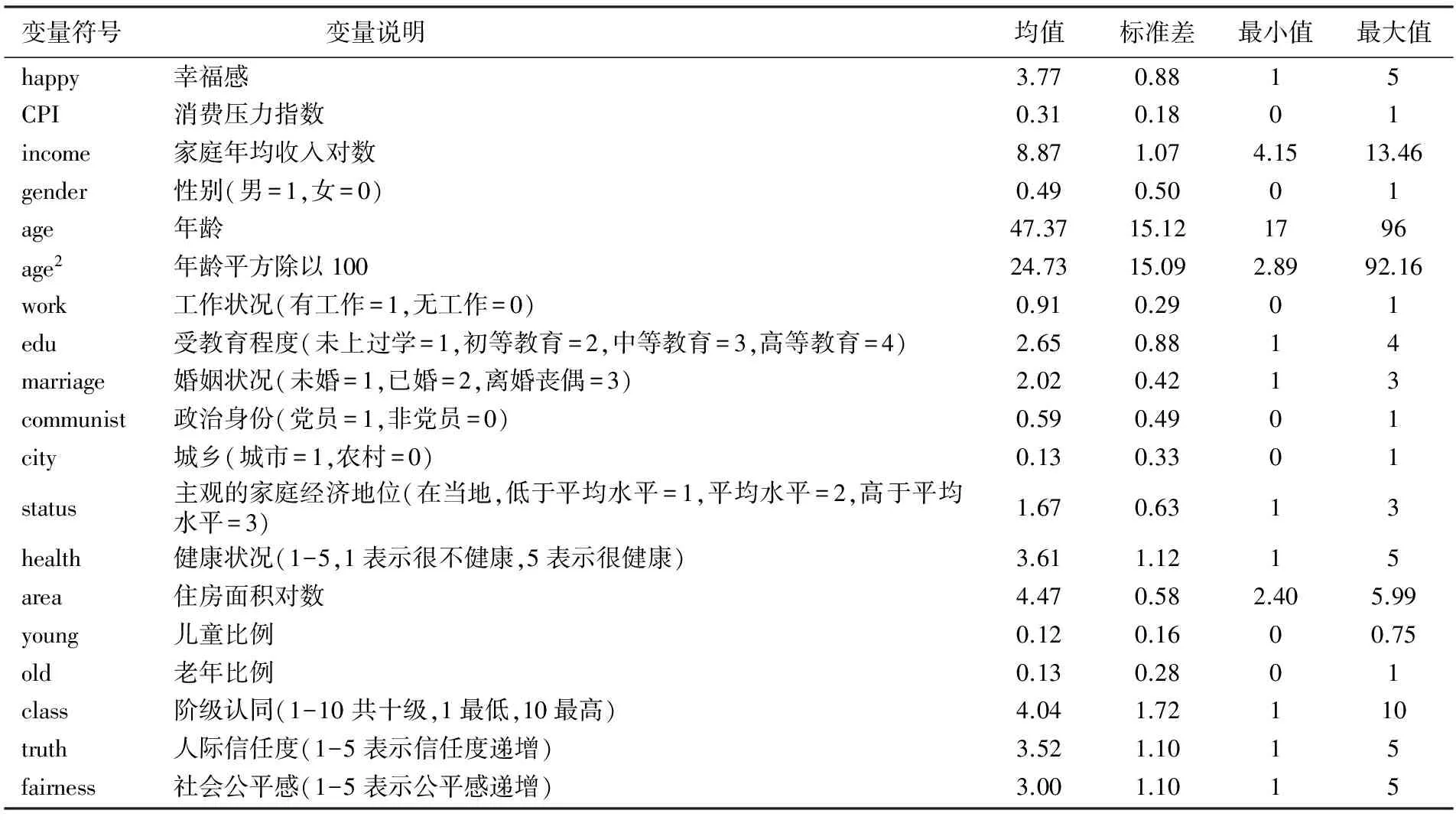

為了盡量緩解遺漏變量帶來的估計偏差,結合前人研究成果,本文引入了個體層面和家庭層面的控制變量。個體層面變量有:性別、年齡及其平方、就業狀況、受教育程度、婚姻狀況、政治身份、城鄉、健康狀況、階級認同、社會公平感和人際信任度;家庭層面變量有:主觀的家庭經濟地位、住房面積的對數、家庭總人數中兒童(0~14歲)占比和老年人(65歲及以上)占比(李濤 等,2011;陸銘 等,2014;Asadullah et al.,2016)。另外,考慮到居民所在省份的社會、經濟、文化、自然環境對其幸福感可能也有影響(李濤 等,2011),本文還引入省份的虛擬變量,控制了省級固定效應。經過缺失值處理,共得到9109個樣本。本文變量的基本描述如表1所示。

表1 變量描述(樣本量=9109)

三、實證分析

為考察收入水平和消費壓力對幸福感的影響,本文建立的回歸方程如下:

happyij=β0+β1incomeij+β2CPIij+β3CPI×incomeij+Xijγ+λj+εij

其中:下標i表示個人,j表示省份;X表示控制變量;β0、β1、β2、β3、γ分別表示待估計的系數或系數向量;λj表示省級固定效應;εij是隨機干擾項。如果交互項的系數β3是一個顯著異于0的數,表明消費壓力和收入水平對幸福感的影響存在交互作用。

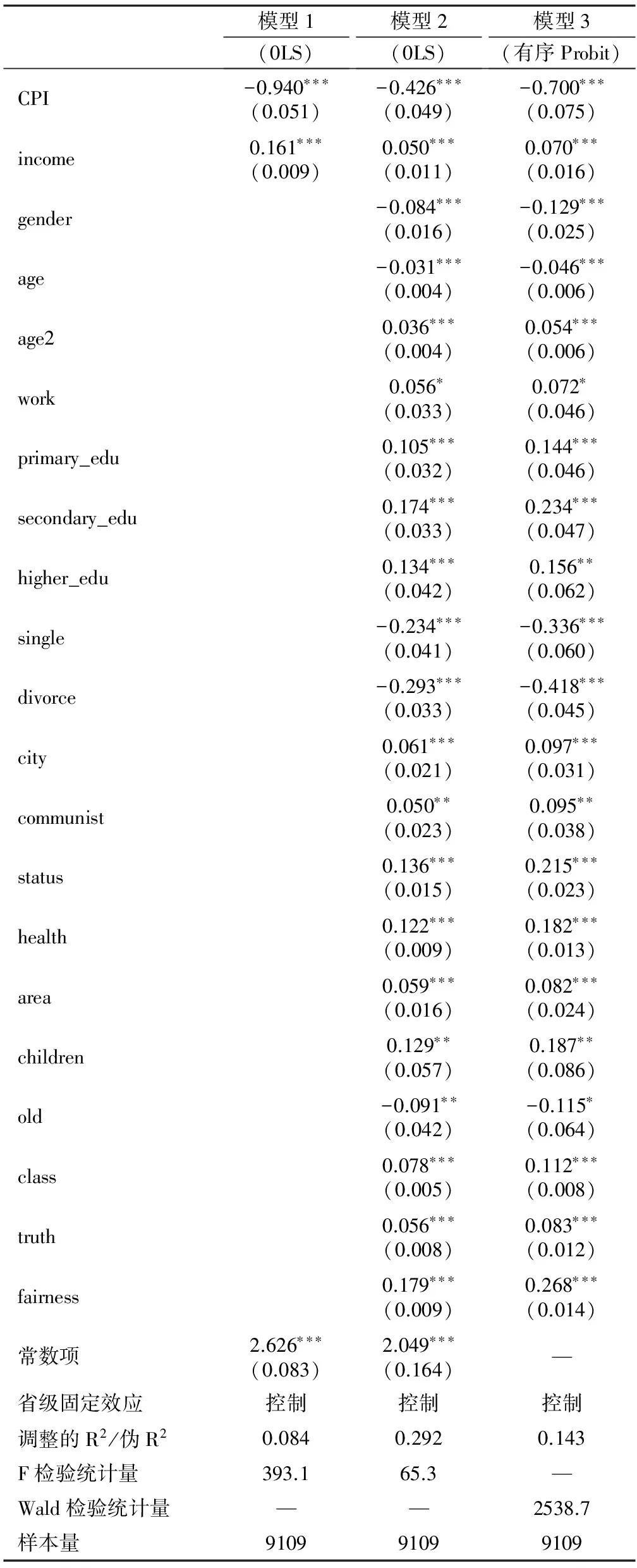

表2 收入水平和消費壓力對幸福感的影響

注:括號內為回歸系數的穩健標準誤;***、**、*分別表示在1%、5%、10%的水平上顯著;在回歸中,對受教育程度和婚姻狀況進行啞變量處理,分別以未上過學和已婚為參照組,primary_edu、secondary_edu、higher_edu、single、divorce分別表示初等教育、中等教育、高等教育、未婚、離婚喪偶。

由于幸福感變量是有序離散變量,一般使用有序Probit模型,有研究發現,使用OLS方法和有序Probit模型所估計的符號和顯著性均沒有明顯差別(Ferrer-I-Carbonell et al.,2004)。為穩健起見,文中對比使用了OLS方法和有序Probit模型。

(一)收入水平和消費壓力對幸福感的影響

表2為不含交互項的回歸結果。模型1沒有加入其它任何控制變量,模型2和模型3加入所有控制變量和省級固定效應。模型1、2使用OLS進行回歸,模型3使用有序Probit進行回歸。對模型2進行多重共線性檢驗表明,除年齡及其平方項以外,其它變量都不存在多重共線性問題。

從模型1的估計結果可以看出,收入水平與幸福感存在顯著的正相關關系,而消費壓力與幸福感存在顯著的負相關關系。模型2的結果表明:在控制所有解釋變量和省級固定效應的條件下,收入水平、消費壓力繼續分別與幸福感呈正、負相關,系數大小均有所下降,但均在1%的水平上顯著;消費壓力指數每下降0.1,幸福感將上升0.0426,相當于家庭人均收入提升85.2%所帶來的幸福感,表明降低居民的消費壓力遠比提高收入水平重要。對比模型2和模型3,發現各變量的符號和顯著性幾乎一致,說明模型十分穩健。其它控制變量的回歸結果,與已有研究基本一致,不再贅述。有序Probit模型直接給出的回歸系數并不是該指標變動一單位對被解釋變量概率指標的邊際影響,為簡便起見,下文均采用OLS回歸。

(二)收入水平、消費壓力以及交互項對幸福感的影響

表3報告了收入水平、消費壓力以及交互項對幸福感的回歸結果。模型4是全部樣本的回歸結果,模型5、6、7是收入分層的回歸結果,模型8、9是城鄉分層的回歸結果,為便于解釋,均采用OLS進行回歸(陸銘 等,2014)。分別對每個省份的收入進行排序,將最低的1/3定義為低收入,中間的1/3定義為中等收入,最高的1/3定義為高收入。

模型4的估計結果表明,交互項的系數為正,且在1%的水平上顯著。一方面,表明收入水平的提高可以緩解消費壓力對幸福感的負向影響,收入每上升一個標準差(1.07),消費壓力對幸福感的負向影響可以下降34.9%;另一方面,表明消費壓力越大(即CPI越大),收入水平對幸福感的影響越大,消費壓力指數每上升一個標準差(0.18),收入對幸福感的正向影響將提升49.8%。

表3 收入水平、消費壓力以及交互項對幸福感的影響

注:括號內為回歸系數的穩健標準誤;***、**、*分別表示在1%、5%、10%的水平上顯著;所有回歸均控制了其它變量和省級固定效應,回歸結果未列出。

收入分層的回歸結果表明:消費壓力對每個收入階層的影響均較為穩定,且在1%的水平上顯著。收入只對高收入群體的影響不顯著,這與現有一些研究結果類似(李清彬 等,2013)。交互項只對中等收入群體的影響顯著,對低收入和高收入群體的影響雖然為正,但不顯著。對低收入群體而言,收入和消費壓力對幸福感的影響比較獨立,這可能因為:低收入群體本身面臨的消費壓力比較大(均值為0.34),不能通過提高收入這條途徑來緩解消費壓力對幸福感的不利影響,或者說提高收入的作用有限;高收入群體面臨的消費壓力較小(均值為0.27),收入本身對這一群體的影響又不顯著,所以交互項不顯著。對中等收入群體而言,可以通過提高收入水平緩解消費壓力對幸福感的不利影響,收入每上升一個標準差(中等收入樣本的標準差為0.66,均值為8.93),消費壓力對幸福感的負向影響下降42.5%。

城鄉分層的回歸結果表明:收入水平、消費壓力以及交互項對城鄉幸福感的影響存在較大差異。消費壓力指數每上升0.1,導致農村居民的幸福感下降0.0518,城市居民的幸福感下降0.0391。對農村居民來說,提高收入水平不能緩解消費壓力的負向影響;對城市居民而言,收入水平每提高一個標準差(城市樣本的均值為9.27,標準差為0.99),消費壓力對幸福感的負向影響下降36.2%。

(三)分類消費支出壓力對幸福感的影響

本部分內容將具體考察10類消費支出的壓力對幸福感的影響。由于這10類消費支出壓力存在相關性,表4報告了10類消費支出壓力分別對幸福感的影響。除文化休閑娛樂的支出壓力對低收入群體的影響不顯著外,其它所有分類消費支出的壓力對幸福感均存在顯著的負向影響。文化休閑娛樂的支出壓力對低收入的影響不顯著,可以用馬斯洛的需求層次理論進行解釋,低收入群體的消費需求層次較低,這部分群體更在意的是食物、家庭設備用品及服務等一些基本需求消費。

表5報告了10類消費支出壓力對幸福感的多元回歸結果。從全部樣本的回歸結果(模型10)來看,只有食品、家庭設備用品及服務、醫療、贍養及贈予的支出壓力對幸福感的影響較為顯著,其余消費的支出壓力均不顯著。表明這四類消費的支出壓力對幸福感的影響較大。在模型10至15中,食品消費的支出壓力均在1%的水平上顯著為負。可能的原因有:食品是必需消費品,食品支出占總消費支出的比重最大,約35%左右;2010年,食品類居民消費價格指數同比上漲7.2%,上漲幅度較大。根據蘇梽芳等(2013),食品價格上漲對居民的幸福感有顯著的負向影響。

表4 分類消費支出壓力對幸福感的影響

注:括號內為回歸系數的穩健標準誤,***、**、*分別表示在1%、5%、10%的水平上顯著;上述回歸涉及60個回歸方程,本文只報告了分類消費壓力的系數及穩健標準誤;上述回歸均控制了收入、所有控制變量和省級固定效應;在每個回歸方程中,均控制了相應的分類消費支出的對數值。CGSS 2010中,住房支出包括居住支出(房屋維修、水電、煤氣等)和購房、建房、租房(含裝修)支出,家庭設備用品及服務包括耐用消費品支出、日用消費品支出,教育支出包括子女教育和成人教育培訓支出,醫療支出包括個人自付和非個人自付醫療支出,本文只選取了個人自付醫療支出。

表5 10類消費支出壓力對幸福感的多元回歸結果

注:括號內為回歸系數的穩健標準誤;***、**、*分別表示在1%、5%、10%的水平上顯著;回歸均控制了收入、10類消費支出的對數值、所有控制變量和省級固定效應,為節省篇幅,僅匯報了分類消費壓力的系數及穩健標準誤。

分層回歸的結果表明:家庭設備用品及服務、醫療支出壓力對高收入群體幸福感的影響不顯著,對農村居民幸福感的影響較大。這一發現直觀上比較容易理解,家庭設備用品及服務支出包括耐用消費品支出和日用消費品支出,作為日常性消費支出,對經濟收入水平低的群體影響較大。關于醫療的支出壓力,一方面因為高收入群體具備支付醫療費用的能力,另一方面可能因為城市居民和高收入群體的醫療保險覆蓋范圍更廣,自付的醫療支出占比較小。胡榮華等(2015)的研究表明,非自付醫療支出在醫療支出的占比越大,幸福感越高。贍養及贈予的支出壓力對農村居民幸福感的影響非常顯著。對于農村居民,目前的養老模式主要是家庭養老,老年人一般沒有(或者說很少有)經濟來源和養老金,所以贍養負擔較重,對幸福感有顯著的負向影響。此外,住房支出壓力對高收入群體和城市居民的影響較大。這點不難理解,城市居民和高收入群體居住條件一般較好,水電燃料費、取暖費、物業管理費以及裝修材料等支出費用一般較高,所以住房的支出壓力對幸福感有顯著的負向影響。服裝支出壓力對城市居民來說,在10%的水平上顯著,并且為正。原因可能是,服裝消費是典型的炫耀性消費,好看時尚的服裝有利于提升幸福感(Zimmermann,2014)。有研究表明,服裝消費支出能提升幸福感(胡榮華 等,2015)。城市居民一般比較在乎穿著打扮,支出壓力較大,雖然不利于幸福感提升,但也表示服裝支出相對較多,綜合來看,提高了城市居民的幸福感。

四、結論和啟示

本文基于CGSS 2010的數據,通過構造一個反映消費壓力的指數,重點研究了收入水平、消費壓力及其交互作用對幸福感的影響。結果發現:(1)總體而言,收入水平對幸福感存在顯著的正向影響,但對高收入群體的影響不顯著。(2)消費壓力對幸福感存在穩健的負向影響,平均來說,消費壓力指數每下降0.1,幸福感將上升 0.0426,相當于收入提升 85.2%所帶來的幸福感。(3)收入水平和消費壓力對幸福感的影響存在顯著的交互作用,收入每上升一個標準差,消費壓力對幸福感的負向影響可以下降 34.9%;消費壓力越大,收入水平對幸福感的影響越大,消費壓力指數每上升一個標準差,收入對幸福感的正向影響將提升 49.8%;分樣本的回歸結果表明,交互作用僅在中等收入和城市樣本中顯著。(4)在分類消費支出壓力中,食品、家庭設備用品及服務、住房、醫療、贍養及贈予的支出壓力對幸福感的影響較大,在不同收入階層和城鄉之間存在差異。

民生問題是社會生存和發展的根本問題,提升人們的幸福感是社會發展的根本目標。但在重要的民生領域,民眾普遍感到非常大的消費壓力,因此給幸福感造成了顯著的負面影響。根據本文研究結論,如果在保障和改善民生的工作中,重點緩解居民的消費壓力,遠比提高收入水平的幸福效應大。國務院于2015年年末印發了《關于積極發揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》,旨在指導中國經濟發展進入新常態后,充分發揮新消費的引領作用,滿足居民的消費需求,提高人民生活質量。時下國內熱議的“供給側改革”,其目的就是讓經濟增長真正惠及民生,形成優質供給,緩解消費壓力,進而提升百姓的生活水平和幸福感。總之,在各項民生領域,今后的政策應著重擴大供給,緩解民眾的消費壓力,這不僅可以提高消費水平,為經濟增長注入新的動力,而且還有助于提升廣大人民群眾的幸福水平。

賀京同,那藝,郝身永. 2014. 決策效用、體驗效用與幸福[J]. 經濟研究(7):176-188.

何強. 2011. 攀比效應、棘輪效應和非物質因素:對幸福悖論的一種規范解釋[J]. 世界經濟(7):148-160.

賀青梅,李海金. 2013. 社會化視角下農民的經濟壓力與幸福感[J]. 蘭州學刊(7):159-164.

胡榮華,孫計領. 2015. 消費能使我們幸福嗎[J]. 統計研究(12):69-75.

李靜,郭永玉. 2010. 收入與幸福的關系及其現實意義[J]. 心理科學進展(7):1073-1080.

李清彬,李博. 2013. 中國居民幸福-收入門限研究:基于CGSS2006的微觀數據[J]. 數量經濟技術經濟研究(3):36-52.

李濤,史宇鵬,陳斌開. 2011. 住房與幸福:幸福經濟學視角下的中國城鎮居民住房問題[J]. 經濟研究(9):69-82.

陸銘,蔣仕卿,佐藤宏. 2014. 公平與幸福[J]. 勞動經濟研究(1):26-48.

蘇梽芳,王海成,郭敏. 2013. 食品價格上漲對中國居民主觀幸福感的影響[J]. 中國人口科學(6):59-70.

田國強,楊立巖. 2006. 對 “幸福-收入之謎” 的一個解答[J]. 經濟研究(11):4-15.

溫曉亮,米健,朱立志. 2011. 1990—2007年中國居民主觀幸福感的影響因素研究[J]. 財貿研究(3):9-18.

肖浩輝. 2011. 擴大消費需求與改善民生[J]. 消費經濟(2):12-14.

周春平. 2015. 文化消費對居民主觀幸福感影響的實證研究:來自江蘇的證據[J]. 消費經濟(1):46-51.

ASADULLAH M N, XIAO S, YEOH E K K. 2016. Subjective well-being in China, 2005-2010: The role of relative income, gender, and location [R]. IZA Discussion Paper No.9637.

BOYCE C J, WOOD A M. 2011. Personality and the marginal utility of income: Personality interacts with increases in household income to determine life satisfaction [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 78(1-2):183-191.

CLARK A E, FRIJTERS P, SHIELDS M A. 2008. Relative income, happiness, and utility: An explanation for the Easterlin paradox and other puzzles [J]. Journal of Economic Literature, 46(1):95-144.

DELEIRE T, KALIL A. 2010. Does consumption buy happiness? Evidence from the United States [J]. International Review of Economics, 57(2):163-176.

EASTERLIN R A. 1974. Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence [M]// Nations and households in economic growth essays in honor of Moses Abramovitz. New York:Academic Press:89-125.

EASTERLIN R A. 2003. Explaining happiness [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(19):11176-11183.

EASTERLIN R A. 2013. Happiness, growth, and public policy [J]. Economic Inquiry, 51(1):1-15.

EASTERLIN R A, MORGAN R, SWITEK M, et al. 2012. China′s life satisfaction, 1990-2010 [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(25):9775-9780.

FREY B S, STUTZER A. 2002. What can economists learn from happiness research [J]. Journal of Economic Literature, 40(2):402-435.

FERRER-I-CARBONELL A, FRIJTERS P. 2004. How important is methodology for the estimates of the determinants of happiness [J]. The Economic Journal, 114(497):641-659.

KNIGHT J, SONG L, GUNATILAKA R. 2009. Subjective well-being and its determinants in rural China [J]. China Economic Review, 20(4):635-649.

KAHNEMAN D, DEATON A. 2010. High income improves evaluation of life but not emotional well-being [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(38):16489-16493.

NOLL H, WEICK S. 2014. Consumption expenditures and subjective well-being: Empirical evidence from Germany [J]. International Review of Economics, 62(2):101-119.

PROTO E, RUSTICHINI A. 2015. Life satisfaction, income and personality [J]. Journal of Economic Psychology, 48(June):17-32.

STEVENSON B, WOLFERS J. 2008. Economic growth and subjective well-being: Reassessing the Easterlin paradox [J]. Brookings Papers on Economic Activity, (1):88-102.

STEVENSON, B, WOLFERS J. 2013. Subjective well-being and income: Is there any evidence of satiation [J]. The American Economic Review, 103(3):598-604.

WANG H N, CHENG Z M, SMYTH R. 2015. Does consuming more make you happier? Evidence from Chinese panel data [R].BOFIT Discussion Working Papers No.21.

ZIMMERMANN S. 2014. The pursuit of subjective well-being through specific consumption choice [R/OL]. http://ssrn.com/abstract.

(責任編輯 彭 江)

Income, Consumption Pressure and Happiness

SUN JiLing1HU RongHua2

(1.Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488; 2.School of Economics, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023)

Using the data CGSS2010, this paper studies the impacts of income, consumption pressure and their mutual function on happiness. Findings are summarized as follows. Firstly, income has significant positive impact on happiness, but no significant influence on high-income people. Secondly, consumption pressure has robust negative impact on happiness. Averagely speaking, the happiness score increases through reducing CPI by 0.1, which is equivalent to the effects of raising income by 85.2%. Thirdly, income and CPI has significant mutual function on happiness, especially for middle-income people and urban resident. Finally, the consumption pressure of food, household facilities articles and services, housing, medical and maintenance have greater impact on happiness, but these finding exhibits difference among income levels and urban-rural. These findings have important implications for people′s livelihood and reform of the supply side.

income; consumption pressure; people′s livelihood; happiness

2016-04-21

孫計領(1990-),男,河南鄲城人,中國社會科學院研究生院博士生。 胡榮華(1963-),男,江蘇蘇州人,南京財經大學經濟學院教授。

國家自然科學基金項目“面向經濟復雜性的行為建模與計算實驗及應用研究”(71471177);國家社會科學基金項目“我國居民生活質量測定的統計研究”(07BTJ011)。

F126;F224

A

1001-6260(2017)02-0001-08

10.19337/j.cnki.34-1093/f.2017.02.001