特朗普政府對外貿易政策與中美貿易關系的發展

韓別特

摘 要:自特朗普執政以來,其政策主張一直備受爭議,尤其是他所倡導的對外貿易政策帶有明顯的逆全球化色彩,遭到很多人的批評與質疑。本文將從2008年金融危機以來美國對外貿易的發展狀況、特朗普政府的外貿政策和對華貿易政策入手,并對特朗普政府新的外貿政策對中美貿易關系可能帶來的影響進行探討。

關鍵詞:特朗普 貿易政策 貿易保護 中美貿易

中圖分類號:F752.7 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)08(a)-068-04

1 美國金融危機以來對外貿易發展概況

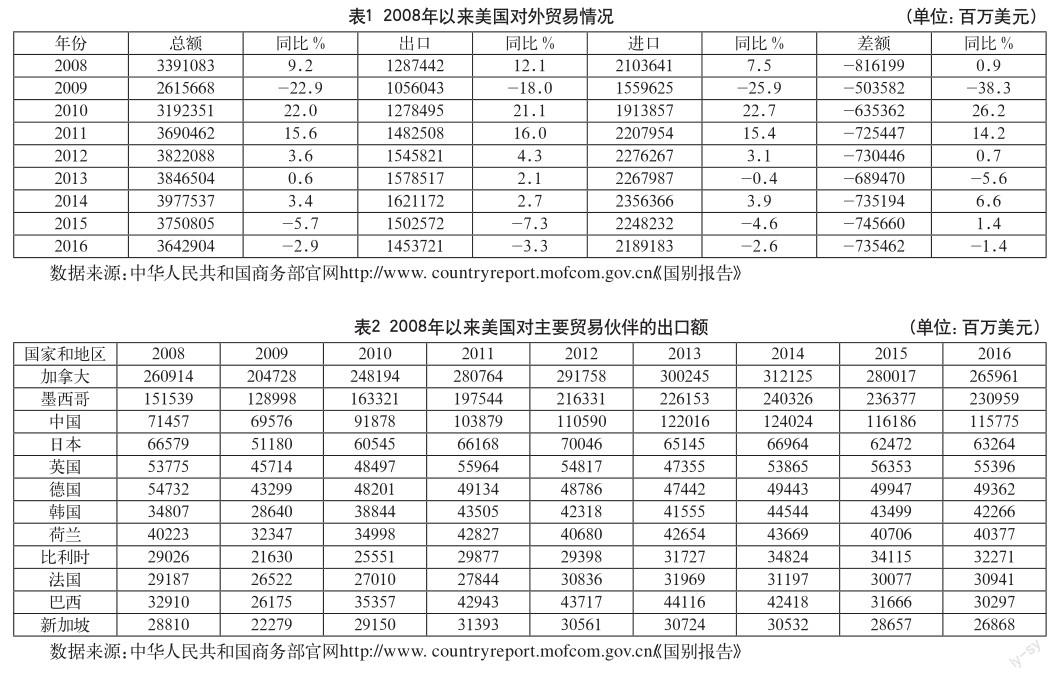

2008年的金融危機最先開始于美國,最終蔓延成為全球金融危機。在這次金融危機中,美國金融系統損失重大,信貸市場迅速萎縮,市場信心受到嚴重影響,同時美國的對外貿易也遭受了巨大的損失。由表1可以看出,受金融危機的影響,2009年美國的貿易總額下降幅度達22.9%,這主要有兩方面的原因:從出口方面來說,雖然美國國內采取了很多經濟刺激措施,但由于其貿易伙伴還未從金融危機中恢復,美國的產品在國際市場的需求仍然低迷,所以對外出口有18.0%的下降;在進口方面,美國在金融危機之后更偏向于貿易保護以期改善其長期以來的巨額貿易逆差狀況,通過實施傳統的貿易保護和技術、環保類新型貿易壁壘來減少進口,因此2009年美國的進口額下降高達38.3%。此后的幾年里,雖然美國仍然對進口實行貿易限制,但由于美國經濟的逐漸復蘇,美國的對外貿易大體上還是呈增加趨勢的。

在出口方面,從表2可以看出,美國的主要出口貿易伙伴國為加拿大、墨西哥和中國,加拿大始終是美國最大的出口國,中國一直是美國的第三大出口國。2008年金融危機以來,美國為促進經濟恢復,將擴大國外市場需求,促進產品出口作為帶動經濟增長的重要方面。例如2010年美國重設了總統出口委員會和國際貿易咨詢委員會,加大對出口企業的融資支持,強化官方出口信用機構對出口的扶持功能,這些措施都旨在增加美國的出口,改善貿易狀況,并且有助于通過貿易促進國內就業。

在進口方面,從表3可以看出,中國、墨西哥和加拿大一直是美國主要的進口來源國,2008年以來中國始終是美國最大的進口國,而墨西哥直至2016年才超越加拿大成為美國的第二大進口國。控制進口是美國減少巨額貿易逆差的主要手段,自奧巴馬上臺以來美國采取了很多控制進口的措施,如2009年美國國會通過的總額為8190億美元的經濟刺激計劃,其中包括“購買美國國貨”的條款,要求美國政府在采購時優先考慮本國生產的商品,從而達到保護美國本土產業,增加就業機會的目的。同年開始施行的《2008消費品安全改進法案》提出,外國制造商、美國進口商和其他當事人必須書面認證所進口的產品符合美國消費品委員會所執行的法規和標準;此外,美國還發布了農產品、食品衛生標準等技術性貿易壁壘,這些都是在間接地減少美國的進口額。

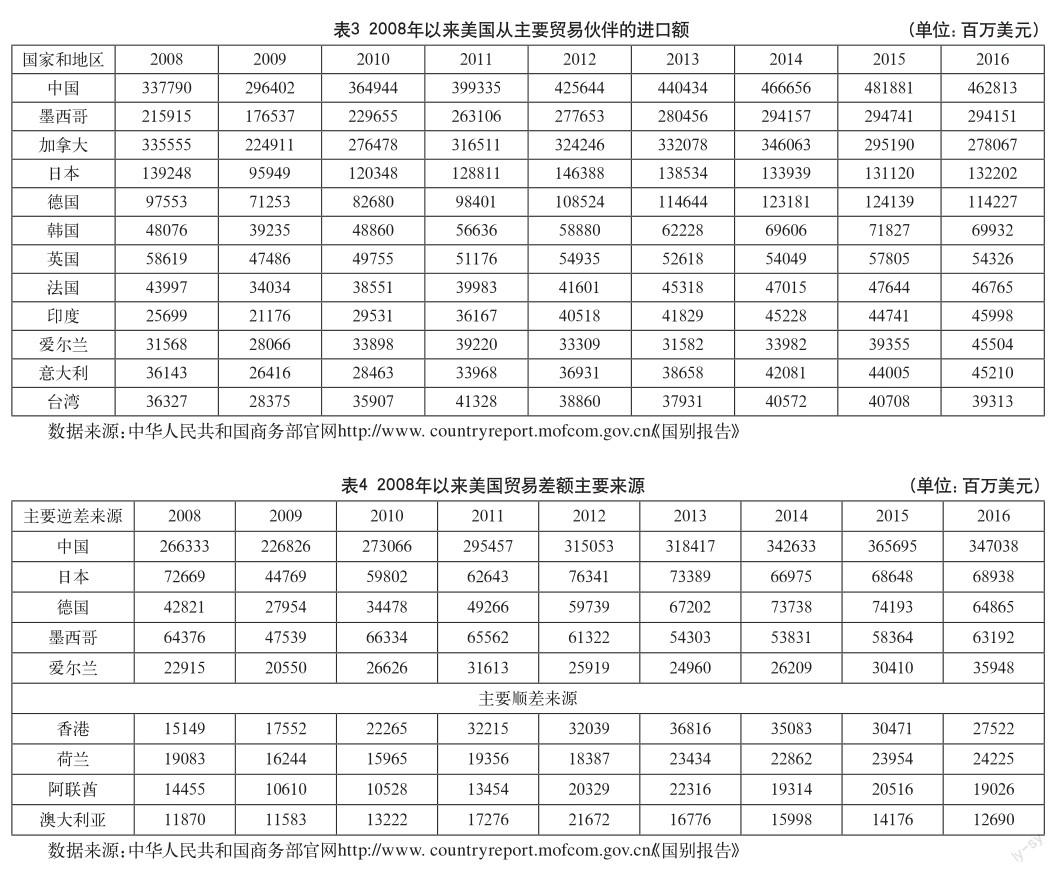

在美國與其貿易伙伴的貿易合作中,由表4可以看出,美國主要的貿易順差額來源于中國香港、荷蘭、阿聯酋和澳大利亞,主要逆差額來源于中國、日本、德國和墨西哥等,其中中國始終是美國最大的貿易逆差來源國。我們知道,美國是一個有著巨額貿易逆差的國家,這對一個國家來說相當于巨額的負債,對于國家發展有不利影響,這也是美國在對外貿易中急于改變的狀況。美國對中國的逆差額自2008年以來一直遠遠高于其他國家,如在2016年來自中國的逆差有347038百萬美元,而逆差額居于其后的日本僅為68938百萬美元,因此中國成為美國為減少貿易赤字而采取貿易保護措施針對的主要對象。例如2016年,美國對進口自中國的產品共發起了11起反傾銷調查和9起反補貼調查,涉及金額達37億美元,同比增長了131%。

2 逐漸明朗化的特朗普政府對外貿易政策

2017年1月20日,唐納德·特朗普正式就任美國第45任總統。從大選開始,特朗普的行事就常常出人意料,在美國經濟發展方面有很多新的言論和主張,因此他的上任將給美國和世界經濟帶來很多不確定性。美國作為世界上的超級大國,對世界經濟影響力顯著,在各國聯系日益密切的今天,美國的對外貿易政策是其試圖改變全球經濟格局的重要手段。特朗普上臺以來,在美國內政外交方面提出諸多新的政策主張,尤其是在貿易與全球化問題上,他顛覆了共和黨幾十年來所秉承的理念,強烈反對自由貿易,帶有明顯的“反全球化”傾向。特朗普政府奉行貿易保護主義,其帶有反全球化色彩的主張在對外貿易上主要體現在兩個方面:重新協商之前簽署的一些貿易協定以及對進口實行各種保護主義措施。

2.1 對貿易協定、組織的態度轉變

特朗普上臺之后,美國開始重新考慮先前簽訂的很多貿易協議,例如在2017年1月23日即宣布退出奧巴馬政府簽署的《跨太平洋伙伴關系協定》(TPP),另外還宣稱將要重新談判北美自由貿易區(NAFTA)協議,甚至還曾經揚言要退出WTO。特朗普之所以對之前外貿方面的外交成果予以否定,大力推行其反全球化的貿易觀念,這主要有以下兩方面的原因。

(1)特朗普政府認為美國加入這些貿易協定和組織中進行貿易談判時總是在作過多的讓步,向其盟友提供很多公共產品、資金和技術援助,尤其是與發展中國家進行貿易的過程中,發展中國家從中得到的收益會比美國更大,并且這些協定和組織的一些規則會對美國追逐本國國家利益形成約束。

(2)特朗普政府對就業問題十分關注,提出要在今后十年增加2500萬個工作崗位的就業增長計劃 。但事實是,美國在自由貿易中,根據比較優勢原理,將進口勞動和資源密集型產品而出口技術密集型產品,這就導致美國制造業的轉移和大量工作崗位的流失。2000年1月,美國制造業提供的崗位有1728.4萬個,而在2017年1月卻只有1234.1萬個。因此,面對這種現狀,十分看重就業的特朗普政府必將國家利益放在首位,試圖通過退出這些貿易協定和組織,退出北美、亞太乃至全球的自由貿易活動,以期增加美國國內商品需求,增加就業崗位,推動美國經濟增長。特朗普稱:“貿易可以帶來巨大的利益,但我希望為美國爭取更好的貿易協定,幫助美國工人創造更多的就業崗位并增加收入。北美自由貿易協定簽署前,密歇根有28.5萬汽車工人,而現在只有16萬。”

2.2 實施各種貿易壁壘

特朗普政府還利用各種手段對來自其他國家的進口產品形成貿易壁壘,包括征收關稅、貿易救濟、“匯率操縱國”等,這有助于減少美國長期以來的貿易逆差,同時對進口的限制將增加對本國產品的需求,增加就業并帶動經濟的增長。

在關稅方面,特朗普主張對所有進口貨物施加20%的關稅,特別是對中國和墨西哥征收45%關稅。由于中國和墨西哥是美國進口額的兩個最大進口來源國,因此其產品受到征收關稅等貿易保護政策的影響最大。

在采取貿易救濟的問題上,由于特朗普政府貿易保護的立場和“公平貿易”的觀點,美國對其貿易伙伴國實行反傾銷、反補貼調查等貿易救濟措施的力度必然會加大。特朗普政府認為,政府補貼、竊取知識產權、貨幣操縱、違反勞工法等措施是不公平的,不利于國際市場有效競爭的實現,因此其政策導向將會更加偏向于采取貿易救濟的系列措施來實現對美國國內產業的保護,促進美國貿易平衡,這從特朗普政府目前貿易政策團隊中支持貿易保護的強硬派官員的加入也可以明顯地看出。因此,美國隨后與其貿易伙伴國之間的貿易摩擦將會增加,尤其是與其主要的貿易逆差來源國。

除此之外,特朗普政府也將貿易對象國列為“匯率操縱國”作為貿易保護的重要工具。特朗普之前曾在大選辯論會上指責中國為最大的匯率操縱國,執政之后,除了針對中國以外,還公開指責日本和德國。例如,2017年1月31日,特朗普在與美國幾家大型制藥企業負責人的見面會上說到:“縱觀這幾年的日本,就是在搞貨幣貶值”,(特朗普指責日本操縱匯率,日本財務省反駁,2017年4月26日訪問。)“其他國家通過本幣貶值讓美國企業無法在美國國內生產藥品”。之后,國家貿易委員會主席納瓦羅在《金融時報》的采訪中又開始針對德國,提出柏林當局通過明顯被低估的歐元來“剝削”歐盟其他國家和美國,使其產品在出口中更加具有競爭力。(特朗普政府批他國操縱匯率;德國“剝削”朋友,2017年4月26日訪問。)特朗普政府試圖通過將其貿易對象列為“匯率操縱國”,然后就幣值、匯率制度、資本管制等問題進行談判,以獲得對美國貿易有益的結果。若談判不成功,美國將采取征收懲罰性關稅、更高的IMF監管標準、從美國政府采購清單中將其剔除等措施來限制貿易。

2.3 未來中美貿易關系的發展

特朗普政府的對外貿易政策是以貿易保護為基調的,想要通過減少進口并增加出口來減少長期以來的貿易逆差,增加國內工人就業,促進美國經濟增長。在特朗普政府目前的貿易政策中,尤其是對貿易伙伴國實行的貿易壁壘政策,很大程度上都是針對中國的,比如對中國征收高達45%的關稅,發起貿易救濟調查案件,指責中國為匯率操縱國等。

當前,特朗普政府之所以對中國實行各種貿易限制措施,直接原因是:中國是美國最大的貿易逆差來源國,并且特朗普曾多次公開宣稱與中國的貿易是造成美國失業率升高的主要原因之一。因此,在特朗普政府以減少貿易逆差、增加國內就業為目標的背景下,中國必然是美國首先要針對的貿易伙伴國。但從更深層次來講,美國對中國實行貿易保護政策,一個重要原因是中國的崛起給美國帶來了危機感。在對外關系中,美國一向認為各國之間是“零和博弈”,貿易盈余為常態的中國的快速發展會威脅到美國的霸主地位。特朗普在競選過程中,“使美國再次強大”和“美國優先”這兩個口號隱含著美國對中國快速發展的擔憂。因此在這種觀念的影響下,對中國采取貿易保護措施便成為美國阻礙中國發展,維護自身霸主地位的手段。也就是說,從某種程度上來講,特朗普政府的某些貿易保護政策即便是不合理不合法的,但為了實現維護美國在全球的霸權地位這個最終目標,它也會千方百計地去實行。拿“匯率操縱國”這一手段來講,特朗普政府目前將目光投向中國、德國、日本、韓國,但其實美國財政部對這些國家匯率政策的評估結果顯示,并沒有證據表明這些國家符合匯率操縱國的法律定義。

由目前特朗普政府貿易政策的導向來看,未來中美貿易關系將較為緊張,貿易摩擦將更為頻繁地發生。對于美國來說,在短期內也許會出現美國想要的結果:貿易逆差減小,對國內產品需求量增加,進而增加美國工人就業并拉動經濟增長。然而從長期來講,貿易是一個雙方互惠互利的過程,特朗普的貿易保護主義不利于美國發揮本國產業的比較優勢,從而失去長期的貿易所得。對于中國來說,中國對美國的出口會很大程度地被限制,這會對中國的經濟造成很大沖擊。但與此同時,這也為中國經濟的轉型提供了契機,目前中國經濟將從出口推動逐漸地向刺激國內消費、擴大內需轉變,因此特朗普政府對中國的貿易保護政策將會為中國經濟的轉型提供一個強大的外部壓力和刺激。

此外,在中美貿易關系的對峙中,特朗普政府之前宣稱的對中國征收高關稅、更為嚴格的雙反調查以及將中國列為匯率操縱國,這極有可能引起中美之間的貿易戰。如果中美這兩個在世界上最大的發展中國家和最大的發達國家之間發生貿易戰,則勢必會導致兩敗俱傷并引起世界經濟的衰退。而如果一旦發生貿易戰,中國將會處于更加不利的地位:以前相對于美國來說,中國勞動力成本較低,因而在勞動密集型產業上占有成本優勢。但近些年中國的勞動力成本也在不斷上升,在勞動密集型產業中的優勢逐漸喪失,而在資本和技術密集型產業中,中國與美國之間還是有一定差距的。在這種情況下,中美之間的貿易戰將會給中國經濟帶來更大的打擊。因此,在隨后的中美貿易關系中,我國要十分警惕與美國貿易戰的發生。

由于中國是美國最大的進口國和貿易逆差來源國,特朗普政府實行的貿易保護政策必然對中國的出口產生極大的影響。之后,中美之間的貿易摩擦將更為頻繁,嚴重時更有可能導致中美貿易戰,而這對中國的經濟發展會產生極大的負面影響。對于特朗普政府貿易政策的轉變,我國要采取積極的應對措施。

首先,要密切關注美國對外貿易動向,加強與特朗普政府的貿易磋商談判,努力謀求與美國的合作共贏,避免貿易戰的發生。

其次,在中國制造業成本優勢逐漸減小的情況下,要積極拓展高新技術產業和國際服務貿易,全方位提升中國產業的國際競爭力。

再次,要更加深入了解并積極運用WTO的規則、貿易爭端解決機制來做好應對特朗普政府極端貿易保護主義政策的準備。

最后,應盡快實現中國經濟的轉型,不能將拉動經濟增長的全部期望寄予在出口貿易上,應當盡快向刺激國內消費、擴大內需轉變。

參考文獻

[1] 郝宇彪.特朗普時期美國對外貿易政策:理念、措施及影響[J].深圳大學學報,2017(2).

[2] 楊其靜.特朗普當選對中國經濟的挑戰[J].宏觀經濟,2016(11).

[3] 趙偉.特朗普欲掀中美貿易戰的邏輯[J].浙江經濟,2017(3).