本外幣跨境收支一體化監管模式探究

郭遠杰

摘 要:本文分析了本外幣監管模式,并歸納總結了本外幣監管框架存在的問題。基于此,建議通過整合現行政策法規、監管系統及相關業務數據,構造宏觀、中觀及微觀三級縱向監管框架及關聯信息橫向比對的本外幣立體化監管模式,實現本外幣數據的統一采集、集中分析評價及事后分類監管的系統、一體化監管。

關鍵詞:本外幣;跨境收支;一體化監管;三級監管

中圖分類號:F830.31 文獻標識碼:B 文章編號:1674-0017-2017(3)-0059-06

一、前言

2009年7月啟動跨境貿易人民幣結算試點以來,跨境人民幣交易規模呈現快速增長趨勢。人民幣涉外收付款金額由2010年588億美元飆升至2015年19605億美元,占比也由1.7%飆升至28.99%,并于2011年起高居結算幣種第二位,跨境人民幣成為我國跨境資金流動的重要組成部分。目前,我國對跨境人民幣和外幣資金跨境流動采用兩套組織機構、政策法規及管理框架,涉外主體跨幣種資金擺布行為日益突出,加大了跨境資金監管及宏觀調控難度。因此,如何統籌好本外幣監管政策,實現本外幣跨境收支一體化監管,對于防范跨境資金流動風險、促進人民幣國際化具有重要意義。

跨境資金監管與經濟增長之間關系如何?學者們已在該領域開展了相關研究。Stockman認為對跨境資金交易征稅能夠改善貿易條件,調節產業結構導向。Wyplosz研究發現有效限制跨境資金流動規模還能起到穩定一國匯率的作用。Levine(1999)分析研究得到,跨境資本流動性會隨著管制的放松而增強,達到其提高生產效率及經濟增長的目的。因此,不乏研究成果證實加強跨境資金監管有利于促進一國經濟的發展。

國內大量學者基于我國現有的跨境資金監管框架對跨境資金監管措施開展了大量的研究。首先,關于跨境人民幣結算與外匯政策協調統一方面,許力(2012)認為跨境流動的人民幣具有本位幣和國際貨幣的雙重屬性,跨境人民幣監管應與外匯資金的監管相協調;黃繼承(2009)分析了外匯管理對于協調跨境人民幣結算業務開展、維護國際收支平衡及增強國際收支風險防范能力的現實意義,提出了外匯管理參與人民幣境外債權債務管理、人民幣跨境收支監測等政策建議;肖躍(2011)提出應密切關注跨境人民幣結算業務發展對國內流動性管理造成的影響,并提出對人民幣外債實行規模控制等建議。其次,部分學者基于本外幣割裂的管理體系對跨境資金監管造成的不利影響,提出了一體化的監管設想。劉源(2013)基于江蘇省跨境人民幣交易及流動現狀,總結了短期本外幣跨境資本流動對宏觀政策調控的影響及挑戰,并提出加強本外幣一體化監管的政策建議。安睿(2013)從監管機制、監管手段、政策法規三個方面剖析了當前跨境資金監管中存在的問題,并提出了實現主體監管、建立全方位監測系統的本外幣一體化監管建議。文博(2016)參照FTA賬戶管理體系改革理念和思路,在現有賬戶管理框架內,通過一個外匯賬戶和人民幣專用存款賬戶的模式,實現本外幣一體化的監管目標。李學武(2016)從本外幣一體化視角,提出構建我國跨境資金流動監管框架體系的思路、原則、基本架構和實施路徑。外匯局廣東省分局課題組(2013)運用主體監管思路構建本外幣一體化監管體系,通過縱向與橫向比較監管主體的各類信息,解決了原有的割裂監管及行為監管模式下的信息不對稱問題。

本文基于現有的本幣及外匯監管政策法規,結合工作實踐中已有成效,從實際操作層面構建了從政策法規至業務預警及事后監管的本外幣一體化監管體系。

二、本外幣監管模式

(一)監管現狀

由于本外幣跨境收支管理政策自成體系,具體監管措施在監管機構、業務辦理、事中事后監管等多個方面存在較大差異。

1、本外幣監管機構相互獨立。依據《中國人民銀行法》等相關法規規定,目前由人民銀行和外匯局分別承擔著本外幣跨境流動監管職責,同時跨境人民幣業務和外匯業務分別制定了不同的監管政策并分別監管。

2、本外幣監管政策存在差異。本外幣監管政策在主體準入、收支匯兌及賬戶額度等方面存在顯著差異,導致監管過程中政策協同存在較大難度,影響監管效果。一是主體準入方面。目前外匯管理大多采用登記方式,而人民幣業務大多可以直接辦理或事后備案,且在主體名單管理方面實施負面清單管理。二是收支、匯兌方面。收支方面:外匯業務單證審核及留存要求有所簡化,但規定較為明確1,而人民幣業務單證審核及留存資料要求則以原則性規定為主,銀行可自行確定審核材料及辦理流程。匯兌方面:外匯業務資本項目尚未完全放開,證券投資、外商直接投資等資本業務均有相應規定;人民幣業務則不存在兌換問題,相較于外匯業務監管更為寬松。三是賬戶及額度方面。賬戶開立方面:外匯業務管理嚴格區分資本、經常賬戶,對專用賬戶2監管則更加嚴格具體,而跨境人民幣資金賬戶限制較少,審核材料也相對簡單,但資本金賬戶開立3方面要嚴于外匯賬戶。額度控制方面:部分外匯業務如銀行短債指標、境外放款等實行較嚴格的額度控制,而人民幣業務在額度限制方面較外匯業務寬松。

3、統計監測系統相互獨立。外匯統計監測以國家外匯管理局應用服務平臺為依托,主要利用國際收支網上申報系統采集全口徑跨境資金流動數據,并通過貨物貿易監測系統、服務貿易監測系統、資本項目信息系統等業務系統進行監測、統計和分析;跨境人民幣統計監測利用 RCPMIS 系統采集、監測人民幣跨境業務相關流量、存量數據及業務信息。本外幣業務監測系統間無法實現信息的交換、比對及整合功能,難以滿足監管主體的本外幣一體化監管要求。

4、監督檢查標準不一。外匯及跨境人民幣業務在執法依據及處罰措施等方面存在顯著差異。首先,檢查執法依據。外匯檢查以《外匯管理條例》為基礎,結合各外匯業務監管條線的眾多規范性文件,構成完整的業務監管政策體系。鑒于跨境人民幣業務的前沿性,實際監督檢查中發現的部分風險性問題缺少罰則,常面臨問題定性難、違規處罰難的困擾。其次檢查執法措施。《外匯管理條例》規定了多種監管措施,包括警告、責令改正、責令停業整頓或者吊銷業務許可證、經濟處罰、以及對金融機構負有直接責任的董事、監事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告以及依法追究刑事責任等。跨境人民幣規范性文件呈分散狀態,檢查執行措施內容較為籠統,可操作性較差,影響檢查執法效果。

(二)存在問題

1、本外幣交叉業務監管遲滯,影響貨幣政策實施效果。隨著人民幣跨境流通范圍擴大,金融市場開放度不斷提高,本外幣資金轉換的便利性大大提高,本外幣交叉業務在銀行跨境金融產品創新的推動下,得到了迅速發展。在人民幣貶值、宏觀政策寬松背景下,企業將本幣資產轉換成外幣資產,造成外幣占款減少,貨幣供應量減少;在貨幣政策收緊、人民幣升值背景下,企業將外幣資金轉換成本幣資金,外幣占款增加,造成貨幣供應量增加。企業這種本外幣互換的行為在一定程度上抵消了貨幣政策的實施效果。由于本外幣跨境交易的監管分離,缺乏對本外幣業務的整體評估,其給貨幣政策帶來的沖擊,貨幣當局的反應往往比較滯后,不能及時有效地做出政策調整。

2、本外幣交叉套利行為突出,削弱跨境資金監管效果。在人民幣單邊升值或貶值預期下,即使是具有真實交易背景的跨境貿易和投融資活動,利用本外幣跨境政策的監管盲區,實施違規套利行為。自2015年下半年以來,受國內經濟增速放緩及美元強勢升值預期等因素影響,人民幣呈現顯著的貶值態勢,加之人民幣匯率離岸與在岸價格存在差異,企業可通過“內購外結”獲取匯差,加大跨境資金凈流出和人民幣貶值壓力。同時,由于本外幣結算及賬戶管理存在差異,使得離岸轉手買賣項下本幣結算或本外幣交叉結算量大幅增加,削弱了異常資金監管效果。

3、跨境人民幣波動加劇,影響人民幣國際化的有序推進。本外幣割裂的監管模式下,難以及時把控跨境人民幣業務的變化。當人民幣進入貶值通道且在岸匯價高于離岸匯價時,部分企業和個人利用各種虛假貿易,境內購匯匯出,通過香港等海外離岸市場兌換成人民幣,再以跨境人民幣形式回流,實現資金非法循環套利;相反,當人民幣進入升值通道且境內利差大于境外利差時,違規資金通過人民幣形式變相流入套取匯差、利差。在全球經濟一體化背景下,跨境人民幣交易規模的擴大和人民幣在離岸市場可兌換程度的提高增加了跨境資金流動調控管理的難度。有必要統籌本外幣管理政策,增強本外幣監管的協調性和一致性。

四、探索一體化監管體系的政策措施

(一)構建本外幣一體化法律監管體系

1、完善上層法規,統一監管基礎。修訂《中國人民銀行法》、《中華人民共和國外匯管理條例》等上層法規,補充并完善跨境人民幣流動的相關內容,完善監管主體及職責分工。加強政策協調,梳理現有的本外幣跨境資金流動的法律法規,將跨境人民幣業務納入外匯局監管職責范圍,完善補充監管空白。或者必要時重新劃分跨境人民幣及外匯統計業務職責分工,將外匯及跨境人民幣業務監管職責劃至同一個監管機構4項下,形成完善統一的本外幣跨境資金監管政策體系。

2、整合監管規則,明確職責分工。參照外匯局現有的監管模式,將跨境人民幣相關業務劃分成貨物貿易、服務貿易、收益和經常轉移、直接投資、外債及境外放款等明細分類項目,實現跨境人民幣業務分類監管。同時整合各明細分類項下外匯和跨境人民幣相關政策法規,為跨境人民幣業務監管提供政策依據,實現跨境人民幣業務監管合規有效。

(1)整合經常項下相關規定。整合貨物貿易收付匯、轉口貿易、貿易信貸等貿易項下的交易監測核查、主體分類監管、業務審核管理及違規事后處理等方面不一致的外匯監管制度,封堵企業利用制度差異進行違規套利和規避外匯監管的行為。如適時調整轉口貿易收支管理,規范遠期信用證及外債指標管理;統一跨境人民幣與外匯交易數據上報職責,明確銀行展業義務等。

(2)整合資本項下相關規定。將資本項下直接投資、證券投資、外債、貿易信貸等內容進行系統整合,提升數據統計質量,提高政策協調配合度。如統一NRA賬戶管理規則;規范直接投資(來華及境外直接投資)管理方式;完善外債統計口徑等。

(3)整合檢查項下相關規定。修訂本外幣一體化監管檢查制度,補充檢查項下各類本外幣監管制度空白,完善跨境人民幣業務相應的處罰條款。落實跨境人民幣的檢查部門及手段,減少跨境人民幣業務的違規行為。如修訂《國家外匯管理局外匯檢查處罰權限管理規定》,添加關于跨境人民業務的相關檢查及處罰條款等。

(二)完善數據采集及監督系統

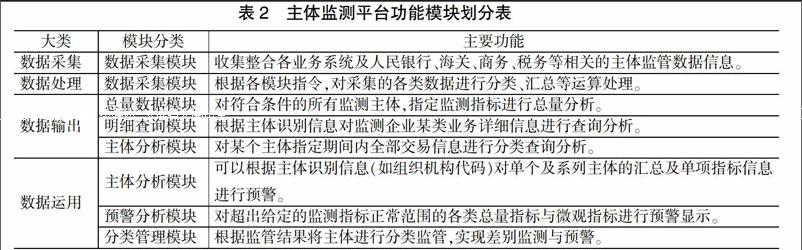

從主體監管角度出發,整合外匯局現有各外匯業務系統及人民銀行RCPMIS系統的數據,建立主體監測平臺。對監管主體的采集內容、口徑及范圍等進行設定,系統采集跨境資金存量及流量數據,全面監測主體資金流的實時及時段的匹配狀況。

主體監測平臺功能設計:借助跨境資金流動與監測系統相關功能,實現RCPMIS系統與外匯局各業務系統(如貨物貿易監測系統、直接投資系統、結售匯系統等)無縫銜接,同時,平臺中預留數據采集端口,在條件允許的情況下實現人民銀行、海關、商務、稅務等部門數據的補充采集,最終實現主體監管“大數據庫”。基于主體監測平臺功能設計,現初步將該平臺分為以下幾個模塊:

(三)本外幣協同監管框架及管理標準構建

基于本外幣一體化監管思路及數據采集平臺功能設置,從宏觀、中觀、微觀5三個層面構建主體縱向監管框架及關聯信息比對的橫向監管模式,實現本外幣立體化監管。

1、縱向監管框架

指標的選取基于數據的代表性、操作性等角度出發,從宏觀指標、中觀指標、微觀指標和個人指標四類分別選取了經常項下、資本項下及個人項下多個項指標進行監測預警。

預警閾值的設定主要是結合當前外匯形勢及外匯監管重點,通過參考轄內歷史數據、國際通用標準和成熟研究及專家意見等途徑設定。表3中預警閾值的選取主要遵循以下三個原則:

一是監管政策優先考慮原則。不同時期外匯形勢存在差異,外匯監管方向及重點也會有所不同,因此一些指標預警閾值的選取應充分考慮當期的外匯監管政策及轄內外匯形勢。如資本流入與流出時外匯監管工作重點完全不同,同一時期不同地區的外匯形勢也會存在差異,因此收付匯變動率與結售匯變動率閾值的選取應充分考慮各地實際。

二是參照國際慣例原則。主要采用國際通用或者現有外匯政策法規中規定的確定值。考慮到國際通用標準值存在適用性不強等問題,部分閾值的選取充分考慮了國際通用標準值和國內(轄內)具體外匯情況進行修正。

三是借鑒成熟研究成果原則。對于無參照的風險閾值一般借鑒較為成熟的研究方法進行確定。同時結合日常監管經驗及歷史數據進行修正。

2、橫向比對監管框架

基于工商、稅務、海關等外部數據獲得情況,對企業財務、經營、收益及進出口情況進行監測預警,選取了資產負債率、應收賬款周轉率、銷售利潤率、稅負率、出口銷售比、進口成本比6項指標,實現監管對象的各種經濟變量間的橫向比較、相互印證。由于行業間各項橫向比對指標差異較大,橫向比對指標預警閾值的選取應根據具體行業類別、現行有效政策法規、國際慣例及監管目標需要等因素選取。同時,考慮到不同監管崗位的職責不同,橫向比對指標可以根據監管需要進項調整,因此閾值的選取并不固定。

3、監管指標運用

首先,宏觀指標監測預警。結合外匯形勢及監管需要,自主設定宏觀監管指標風險閾值8。通過宏觀指標風險監測閾值篩選出監測期內風險較大外匯業務總量監測指標,并對其開展進一步的行業監測預警。

其次,中觀指標監測預警。考慮到不同行業企業間資產財務及經營策略等存在較大差異,不同行業的中觀指標風險監測閾值可以根據行業調整進行修正調整。將中觀指標風險監測閾值篩選結果與行業橫向比對指標及非現場核查結果對比,選取出監測期內風險較大的行業監測指標對其進一步開展主體監測預警。

最后,微觀指標監測預警。結合外匯監管“抓大放小”的總體思路,以企業資產量、交易額及進出口額等指標篩選出重點監測行業的重點監測企業開展微觀主體監測預警,并篩選出風險較高的監測企業。通過對企業橫向指標對比以及現場與非現場核查等手段確定企業業務經營狀況。

綜合考慮上述監測預警體系監測成果,將監管企業劃分為A、B、C三類企業,加強企業針對性監管,提高監管成效。具體分類標準如表5。

4、主體分類監管方式

通過非現場的縱向監管、橫向比對及現場監管核查情況,將企業劃分為A、B、C三類并實施差別化的分類監管。一是對于A類企業實施備案管理。除基本信息登記外,其全部業務均下放至各外匯指定銀行辦理,經辦銀行按照外匯局發布的企業分類名錄進行業務處理,所有A類企業業務無須外匯局前置審核,直接在銀行辦理,銀行將業務數據報送外匯局。二是對于B類企業實施部分核準管理。B類企業大額交易需事前向外匯局核準,經辦銀行憑外匯局核準件為其辦理大額交易業務。經辦銀行定期向外匯局報告企業完備的及B類企業可疑交易信息。外匯局通過非現場和現場核查監管方式負責B類企業可疑及違規交易的核實及查處工作。三是對于C企業實施核準管理。C類企業所有經常項下和資本項下業務均需到外匯局進行逐筆核準,經外匯局核準同意后,方可在銀行辦理。銀行憑外匯局核準件逐筆為C類企業辦理業務,事后逐筆報告這類企業業務交易情況。同時,外匯局可根據業務情況對其部分業務實施限制。

(四)加強監測預警

一是進一步強調跨境收支的真實性、一致性審核原則。商業銀行在審核企業辦理業務時需要提供相關材料不能只停留在表面的審核,需要對業務上下游情況進行核實,杜絕虛假業務的發生。二是明確檢查主體。明確外幣與人民幣監管的檢查實施主體,明確人民幣檢查處罰量度依據并盡量與外幣監管處罰依據相統一。三是強化跨境人民幣業務風險控制。對銀行外匯及人民幣組合衍生產品實施備案管理,以便能使監管部門及時了解情況;督促金融機構完善跨境人民幣業務內控制度和操作規程,同時及時報告可疑交易;構建跨境收支監測管理制度,及時做好數據收集、統計監測、風險預警等工作。

參考文獻

[1]安睿.對跨境流動資金一體化監管的思考與建議[J].華北金融.2013,(3):51-52。

[2]黃繼承.關于跨境貿易人民幣結算試點對外匯管理政策影響的研究[J].中國貨幣市場,2009(10):26-29。

[3]李學武.本外幣一體化視角:跨境資金流動監管體系研究[J].金融發展評論,2016,(5):29-44。

[4]劉源.從跨境人民幣結算角度審視本外幣一體化跨境監管[J].金融縱橫,2013:53-57。

[5]肖躍.貿易人民幣結算對跨境及境內資金流影響分析[J].現代商業,2011,(15):56-57。

[6]許力.如何對跨境流動人民幣監管[J].資本市場,2012,(4):61-63。

[7]鄭鵬.完善我國跨境本外幣資金流動監管研究[D].上海:上海交通大學,2013。

[8]朱玉華,本外幣跨境資金一體化監管模式研究[J].金融經濟.2013,(24):58-60。

Abstract: The paper analyzes the regulation mode of local and foreign currency in the split state, and summarizes the problems in such a regulatory framework. Based on this, by integrating existing policies and regulations, supervision system and related business data, the paper constructs a longitudinal three-level regulatory framework consisting of macro, meso and micro perspectives and a three-dimensional regulatory mode of local and foreign currency with the transverse comparison of the associated information, thus realizing a integrated regulation with the unified collection, centralized analysis and evaluation and ex post classified regulation of local and foreign currency data.

Keywords: local and foreign currency; cross-border balance of payment; integrated regulation; three-level regulation

責任編輯、校對:楊鈺琳