中醫治療慢性萎縮性胃炎臨床分析

鐘一民

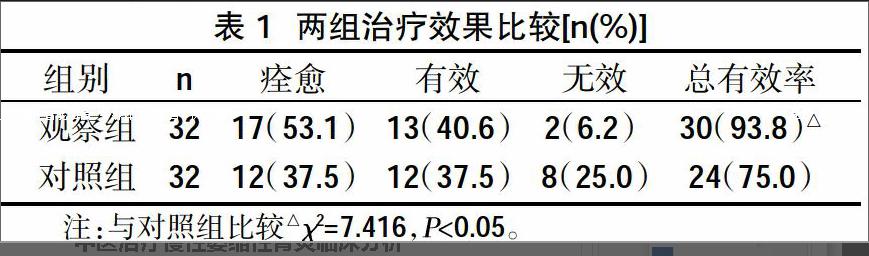

摘要:目的 探討中醫治療慢性萎縮性胃炎(CAG)的臨床效果。方法 選取我院2013年1月~2017年1月收治的CAG患者64例,按隨機數字表法分為觀察組和對照組各32例,對照組患者采用西醫常規方法治療,觀察組患者則用中醫治療,觀察兩組患者的臨床療效。結果 兩組患者經過治療后其病情均有不同程度的好轉,其中觀察組總有效率為93.80%,對照組總有效率為75.00%,兩組療效比較差異有統計學意義(P<0.05)。結論 中醫治療CAG療效顯著,與西醫相比具有一定的優勢,是臨床治療CAG的有效方法。

關鍵詞:慢性萎縮性胃炎;中醫治療;效果

慢性萎縮性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)是消化系統的常見病、多發病,是一種以胃粘膜上皮和腺體萎縮、減少、粘膜變薄、肌層增厚等病理改變為主的慢性炎癥,常伴有腸上皮化生及異型增生,1978年WHO將其列為胃癌的癌前狀態,其癌變率為1%~3%[1]。因此,抑制阻斷甚至逆轉其癌變成為目前中西醫研究的重點課題[2]。研究顯示,中醫藥治療CAG效果顯著,具有獨特優勢。我院近年來采用中醫治療CAG收到了滿意的效果,現報告如下。

1資料與方法

1.1一般資料 選取2013年1月~2017年1月收治的CAG患者64例為觀察對象,全部經胃鏡和病理組織學檢查確定為CAG,并排除肝、腎功能損害及合并其他消化道病變的患者,其中男37例,女27例,年齡30~65歲,平均(48.5±6.2)歲,病程5個月~6年,平均(3.2±1.3)年。按隨機數字表法分為觀察組和對照組各32例,兩組性別、年齡、病程等一般資料比較無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

1.2治療方法 對照組采用西醫治療,選用蘭索拉唑30 mg/次,2次/d,左氧氟沙星200 mg/次,2次/d,甲硝唑400 mg/次,2次/d,連續用藥1個月。觀察組采用中醫治療,選用柴胡疏肝湯加減,取柴胡15 g、赤芍12 g、丹參15 g、茯苓20 g、北沙參15 g、南沙參15 g、澤瀉12 g、炒白術12 g、白蔻仁12 g、白芍12 g、半枝蓮10 g、黃連10 g、法半夏6 g、甘草6 g。若患者脾胃虛弱加黃芪、升麻,胃陰不足加麥冬、百合,胃寒加干姜、附子,胃粘膜水腫加豬苓、薏苡仁,胃粘膜充血加雞血藤、蒲公英,腸上皮化生加黃芪、土茯苓。1劑/d,水煎分早晚兩次服用,連續用藥1個月。兩組患者治療1療程后復查胃鏡及病理。

1.3療效判定 參照文獻[3]制定:①痊愈:臨床癥狀及體征消失,胃鏡復查見粘膜慢性萎縮性炎癥恢復正常或消失,病理學檢查證實腺體發生萎縮、腸上皮化生及增生現象恢復正常;②好轉:癥狀體征明顯改善,胃鏡復查見粘膜慢性萎縮性炎癥好轉,病理學檢查證實腺體發生萎縮,腸上皮化生和增生現象已恢復正常;③無效:癥狀和體征無明顯好轉,胃鏡檢查無改善或加重。總有效率=(痊愈+好轉)/總例數×100%。

1.4統計學處理 采用SPSS16.0統計軟件進行分析,計量資料采用t檢驗,計數資料采用?字2檢驗,0 2結果 兩組患者均能順利完成治療,觀察組總有效率為93.80%,明顯高于對照組的75.00%,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。 3討論 慢性萎縮性胃炎的病因至今尚未明了,但多數學者認為幽門螺桿菌感染,免疫低下,飲食刺激、體質等有關。張勤生[4]總結出可能引起的因素有慢性淺表性胃炎、遺傳、接觸金屬(如鉛等)和放射性以及缺鐵性貧血等,而感染肝炎、體質差、膽汁反流、免疫低下及出幽門螺桿菌感染等也是發生萎縮性的危險因素。而大多數是由淺表性胃炎發展而形成的,其病理改變主要為胃粘膜表面反復受到損害后導致的粘膜固有腺體萎縮,甚至消失,粘膜肌層常增厚或伴有腸上皮化生,異型增生等。其臨床表現為胃部疼痛、燒心、消化不良或虛弱乏力,大便異常等。胃鏡檢查可見有慢性淺表性胃炎的臨床表現,如充血紅斑、反光強化、粘液附著、粘膜皺襞消失、粘膜血管透見,粘膜組織顏色變淺等。中醫學認為,慢性萎縮性胃炎病位在胃,與脾、肝、膽、腎等臟腑密切相關,其發病原因很多,多與飲食失調、饑飽不調,喜食熱燙粗糙或辛肥油膩食物、嗜酒吸煙、情志抑郁、憂思惱怒、稟賦不足、素體虛弱、邪毒內侵、久病體弱、勞倦內傷等因素有關。也有認為,患者感受寒濕之邪,七情內傷等導致脾胃功能受損,或氣血虧虛、氣虛血筋虧、病久生虛所致的脾氣虧虛、胃陰不足,胃絡瘀血等也是誘發因素[6]。其病因病機主要是先天不足、脾胃虛弱或飲食不節、思慮過度損傷脾胃以致脾胃運化腐熟功能失調,濕濁內生、氣機阻滯[5]。屬中醫“胃脘痛”、“胃痞”、“痞脹”等范疇。病機特點為虛實夾雜,本虛標實。由于該病病程長,遷延不愈,若不及時正規治療可發生癌變,導致嚴重后果。 目前對該病尚缺有效的治療措施,西醫治療多以對癥治療為主,包括抗感染和增加胃動力治療,但臨床效果不理想,且容易復發,對患者的副作用也大[7]。而中醫治療CAG具有一定的優勢,已證實中醫治療可以提高臨床治療的總有效率,改善患者腹痛、噯氣等臨床癥狀,消除炎癥反應,不良反應相對較少。張玉貞[8]對40例患者分別予以辯證論治、基礎方加減、固定方和中成藥和針藥并用治療,總有效率達92.5%,療效明顯優于西藥治療組。其他的研究也得到類似的結果[9-12],認為中醫治療可促進臨床癥狀快速改善,修復病變部位,消除患者的炎癥反應,有利于腺體再生,安全可靠。 本組對64例患者隨機分為觀察組和對照組各32例,分別予以西醫及中醫治療,顯示觀察組總有效率達93.80%,明顯高于對照組的75.00%,差異有統計學意義(P<0.05),與文獻報道相一致。進一步證實了中醫治療CAG的有效性和安全性。本組采用柴胡疏肝湯加減治療,達到了益氣活血和健脾和胃的效果。方中柴胡疏肝解郁,清虛熱,赤芍化瘀活血,與白芍聯合使用具有活血化瘀,丹參止痛化瘀,沙參、白蔻仁和胃養陰,茯苓、澤瀉、半拔蓮、黃連健脾滲濕,白術養胃健脾,甘草具有益氣和中、健脾和胃、保護胃粘膜、調節諸藥的功效。諸藥合用共奏疏肚健脾、活血化瘀及清熱利濕之功效。 總之,中醫治療CAG療效顯著,與西醫治療相比具有一定的優勢,是臨床治療CAG的有效方法,值得進一步推廣應用。 參考文獻: [1]郭紅梅,曾韋蘋,伊凡,等.中醫藥治療慢性萎縮性胃炎研究進展[J].現代婦女:醫學前沿,2015(2):343-343. [2]劉霞,劉惠聰,文政,等.中醫藥對慢性萎縮性胃炎治法研究進展[J].解放軍醫藥雜志,2012,24(11):39-42. [3]賀俊萍.中醫辨證治療慢性萎縮性胃炎60例臨床觀察[J].中醫臨床研究,2012,4(11):16-17. [4]張勤生.中西醫結合治療慢性萎縮性胃炎的臨床效果分析[J].中國現代藥物應用,2013,7(2):66-67. [5]周語平,張蓮,周智朋.慢性萎縮性胃炎中醫治療進展[J].中國社區醫師.醫學專業,2012,14(9):14-15. [6]王旭.慢性萎縮性胃炎中醫辯證治療效果觀察[J].醫學信息,2015, 28(7):251. [7]李慧.中西醫結合治療慢性萎縮性胃炎療效觀察[J].醫藥論壇雜志,2010,31(10):38-39. [8]張玉貞.中醫治療慢性萎縮性胃炎40例臨床效果分析[J].醫學信息,2014,27(9):209. [9]蒲凱.中醫治療慢性萎縮性胃炎臨床觀察[J].醫藥前沿,2015,5(16):326-327. [10]張海斌,王海花.中醫治療慢性萎縮性胃炎臨床觀察[J].大眾健康,2015,9(18):133-134. [11]孫曉潔.中醫治療慢性萎縮性胃炎臨床效果分析[J].中國衛生產業,2013,(12):194-195. [12]陳曉莉.中醫治療慢性萎縮性胃炎的效果研究[J].現代養生,2014,(6):245.編輯/高章利