精心設計物理作業,為減負增效

柳美玲

摘 要:作業設計是課堂教學的重要環節,是提高教學質量的重要保證.學生只有通過認真完成作業才能達到鞏固和運用所學知識,訓練思維,提高能力的目的.因此,作業要結合學生實際,積極創新作業形式,在符合教學原則的同時,更加注重開發學生的潛能.那么,如何進行作業設計,才能取得有效性呢?我認為:教師要改變傳統“作業面孔”,精心設計作業,力求作業形式靈活多樣,內容豐富多彩,既減輕學生的負擔,又收到教學成效的雙贏效果.

關鍵詞:設計作業;減負增效

一、分層設計作業,作業分量好承擔

在教完《第十五章 電功和電熱》一章后,我發現本章包括這四個方面的要求:1.從能量轉化的角度認識電源和用電器的作用;2.結合實例理解電功和電功率,知道用電器的額定功率和實際功率;3.通過實驗,探究并了解焦耳定律,用焦耳定律說明生產、生活中的一些現象;4.了解家庭電路,有安全用電和節約用電的意識.為此,我為學生設定的三個層次作業:基礎性作業、技能性作業和開放性作業.

基礎性作業為:知道電功大小與電流、電壓和通電時間有關,會用公式W=UIt計算電流所做的功,利用P=UI和焦耳定律進行簡單計算.

技能性作業為:利用電路串聯時電流不變或并聯時電壓不變的特點驗證電流做功與哪些因素有關;通過“測量小燈泡的功率”,區分用電器的額定功率和實際功率;探究電熱器產生的熱量與電熱器的電阻、通過它的電流以及通電時間有關.

開放性作業為:對家庭用電的調查研究.將節能燈和白熾燈耗能情況比較;電視機、空調等用電器處于待機狀態的耗能情況研究;夏天,將空調的制冷溫度調高2℃對耗能的影響.

教師采用激勵、暗示的方法,引導學生選擇適合自己能力的、自己感興趣的作業,并挑戰更高層次作業.

分析和反思:追求作業的有效性必須充分發揮學生主體的積極性、主動性和創造性.教師面對的是一個個基礎不同、能力不同、性格不同、習慣不同、興趣不同的個體.所以作業的布置一定要面向全體,要關注人的差異,有彈性地為每一個學生的發展提供合適的學習方式.學生根據自己的興趣、能力和實際情況選擇作業.基礎差的學生可以選擇做一些對知識的理解和運用的作業,優秀的學生可以做較大難度的練習.只有這樣才能避免學生產生自卑心理,避免他們的學習興趣被消損.當學生能自主、積極地完成不同程度的作業練習,他們就再也不會感覺到學習的無奈和負重.當然,在分層設計學生作業時教師要注意指導,鼓勵并暗示學生朝著喜歡的能做的去選擇.這樣的作業真正走進了學生的心靈,面向了每一個學生的個性發展,讓每一個學生都能享受到成功的喜悅.

二、設計趣味性、實踐性作業,學生興趣得培養、個性能張揚

例如:教學《光的直線傳播》時,我的作業設計如下:

利用“小孔成像”自制針孔照相機

【實驗目的】認識針孔照相機的原理,學習制作針孔照相機.

【實驗器材】做硬紙筒用的硬紙、剪刀、膠水、黑紙、塑料薄膜.

【實驗步驟】

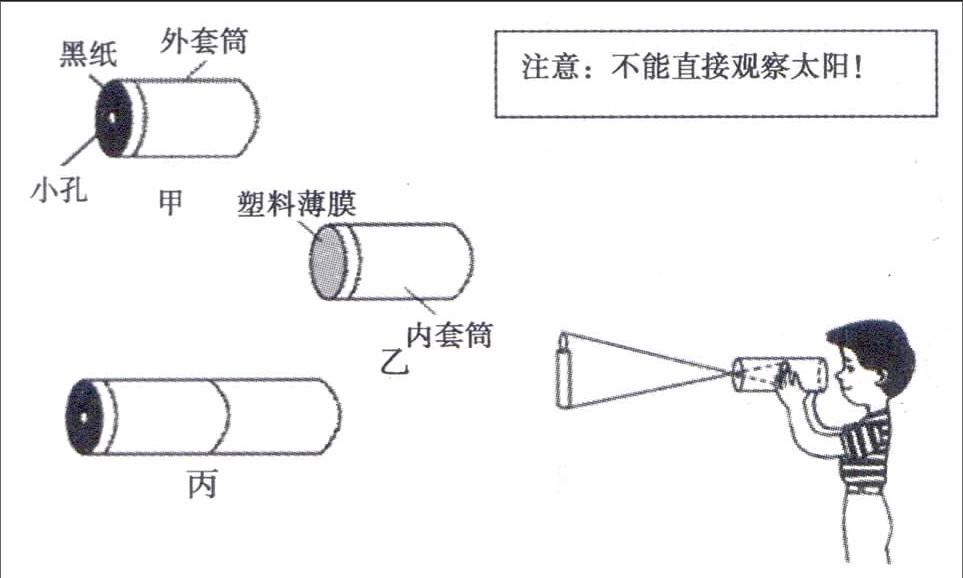

1.做兩個可以套在一起的硬紙筒,如下左圖甲、乙所示;

2.在外筒的前端蒙上一塊黑紙,黑紙上穿一個小孔(直徑約1mm);

3.在內筒的一端蒙上半透明的塑料薄膜,組裝成如下左圖丙所示;

4.讓小孔對著屋子外面明亮的物體,塑料薄膜上就形成室外物體的像;

5.前后拉動內筒,像的大小和明亮程度就隨之變化,如下右圖.

【實驗思考】 (可以刪減)

1.當小孔對著屋子外面明亮的物體時,在光屏上能看見物體的像.描述你所看到的像的情況:比實物大還是比實物小?是正立的還是倒立的?

2.在黑暗的房間里點一支蠟燭,將照相機的針孔對著蠟燭,可以在光屏上看到蠟燭倒立的像.觀察蠟燭的像,使照相機逐漸移近(或遠離)蠟燭,像有什么變化;保持相機與蠟燭距離不變而將光屏向針孔推進,像有什么變化?

3.將蠟燭在孔前繞順時針旋轉,則它在塑料薄膜上所成的像是(順/逆)時針旋轉的;將針孔稍微變大一點,重復上述過程,觀察像的大小、明暗和清晰程度如何變化?

4.若將針孔相機的小圓孔改為三角形小孔,再用它看窗外景物,則塑料薄膜光屏上看到的像的形狀(改變/不變),說明小孔的形狀(影響/不影響)像的形狀;

5.與課本中用易拉罐制作的針孔照相機相比較,你發現它的優點是什么?你在活動過程中有何收獲和困惑.

分析和反思:教師的作業設計應富有創意,形式新穎,內容聯系實際并有一定的趣味性,并要與學生的實踐活動相結合,通過實踐提高學生理解和運用能力,讓他們在活動中增長知識,增長才干.

以上兩個案例是我在減輕學生課業負擔、提高物理作業布置的有效性方面所做的一點嘗試.在物理作業中應騰出點空間,設計一些個性化作業練習,拓展學習的空間,讓物理學科和其他各學科知識得到整合,課內向課外得到延伸,發掘學生潛能,增強課堂的創新色彩,讓學生愛上作業,愛上物理.

參考文獻:

[1]舒小榮.開拓物理作業的創新之路——對初中物理教學的分析[J].學周刊,2013/04.

[2] 楊勇, 朱偉.以“項目學習”優化初中物理教學的策略研究誠;江蘇教育研究 .2014/10.30

[3]《物理教師教學用書》