唐樂(lè)舞俑略說(shuō)

汪 琦

(浙江大學(xué),浙江 杭州 310028)

唐樂(lè)舞俑略說(shuō)

汪 琦

(浙江大學(xué),浙江 杭州 310028)

樂(lè)舞女俑作為中國(guó)古代陪葬明器中人俑的一個(gè)重要部分,能夠充分反映當(dāng)時(shí)社會(huì)生活的繁榮和多彩。本文擬以一件收藏于浙江大學(xué)文物與博物館系文物室中的唐陶女俑為分析對(duì)象,從其體貌造型、用途、制作工藝、藝術(shù)特征等方面來(lái)闡述,試圖說(shuō)明它作為文物的特質(zhì)。

唐;陶女俑;樂(lè)舞

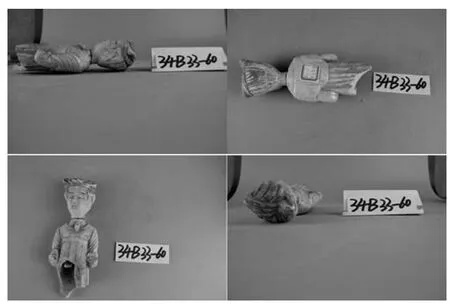

本文的分析對(duì)象是一件現(xiàn)藏于浙江大學(xué)文博系文物室一件唐陶女樂(lè)舞俑,其于1961年由其他部門(mén)交至本系,女俑雙臂殘失、下半部斷裂殘缺,屬于嚴(yán)重殘缺文物。女俑通長(zhǎng)20.5厘米,通寬8厘米,殘高4.8厘米,殘余部分的重量為0.303千克。①其形象及姿態(tài)當(dāng)屬于唐時(shí)期的樂(lè)舞俑,那么該樂(lè)舞俑具體形制、用途、藝術(shù)特是什么樣的狀態(tài)?本文試作探討。

一、女樂(lè)舞俑的體貌造型

這個(gè)樂(lè)舞俑外表特征明顯,雖該女樂(lè)俑由于下半部斷裂殘缺,但由其形態(tài)可初步判斷其應(yīng)為立姿。俑為女性,神態(tài)安詳,面含微笑。頭梳高髻,身著紅色窄袖衣,外罩水綠色半袖披肩,胸前束帶。根據(jù)殘留的裙子部分判斷下半身著裝應(yīng)該是屬于唐代女子常見(jiàn)的高腰大裙,裙色暗,裙腰高及胸。仔細(xì)觀察其面部,女俑的額頭及面頰有紅色殘留,應(yīng)屬于朱色的“花子”,即六朝、隋唐婦女化妝所喜用的“梅花妝”和“靨鈿”,且眉色濃厚。從整體上來(lái)看,人身的各部分剩余比例呈現(xiàn)出協(xié)調(diào)而自然的狀態(tài),其形制也已經(jīng)脫離了六朝時(shí)期女俑的纖巧柔弱的狀態(tài)但又似乎沒(méi)有盛唐以后形成的雍容華貴的形制,參見(jiàn)楊萬(wàn)里先生的《陶俑》一書(shū),該女俑應(yīng)屬于初唐時(shí)期。

唐代由于社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展繁榮,尤其是前中期的寬松社會(huì)氛圍和底層人民豐富多彩的社會(huì)生活為陶俑創(chuàng)作提供了源源不斷的制作靈感和素材。同時(shí)隋唐時(shí)期樂(lè)舞已經(jīng)發(fā)展得十分成熟,也促成了隋唐樂(lè)舞俑及其他樂(lè)舞相關(guān)的文物資料在今天被大量的發(fā)現(xiàn)。樂(lè)舞俑,是唐陶俑中最具特點(diǎn)、活潑、優(yōu)美的一種類(lèi)型,其中有女性也有男性。根據(jù)文獻(xiàn)資料分析,其中樂(lè)俑和說(shuō)唱俑多為男性,往往表情豐富動(dòng)人,刻畫(huà)惟妙惟肖;舞俑則多為女性,極具東方女性神韻。本文描述的這件女俑由于破損嚴(yán)重?zé)o法判斷其是否有手持物或手勢(shì)狀態(tài),但是其表情自然,衣褶的線條既有雕塑的立體感,流動(dòng)的線條貫穿衣裙,基本上可以判斷出其為舞俑的身份,也表現(xiàn)出了唐代女性姿態(tài)自由的精神風(fēng)貌。

二、女樂(lè)舞俑的用途

女俑一般都是作為古代墓葬中陪葬的器物,是一種擬人形的明器②。女俑所屬的陶俑類(lèi)可以比較真實(shí)可信地反映當(dāng)時(shí)社會(huì)的生活習(xí)俗、衣食住行等。值得注意的是,陶俑往往還與當(dāng)時(shí)的文學(xué)、宗教、繪畫(huà)等其他的形態(tài)有著緊密的聯(lián)系。所以,基于這樣的聯(lián)系上,便有了東漢經(jīng)學(xué)家鄭玄在《禮記?檀弓》中注解的那樣, “俑,偶人也,有面目機(jī)發(fā),有似于生人”,又如《說(shuō)文解字》所提及的,“偶,桐人也。”俑往往都是按著真實(shí)的活人比例進(jìn)行縮減的,而且越是上層社會(huì)的的墓葬中的人俑就越發(fā)精致,例如1957年陜西省郊區(qū)鮮于庭誨墓出土的兩件開(kāi)元三彩女俑,便是最好的例證,色調(diào)多彩且圖案優(yōu)美生動(dòng)。

唐俑象征的身份往往是依靠分析其所屬墓葬主人的身份地位、被放置的墓室、屬于墓葬的什么位置、制造的工藝等信息來(lái)進(jìn)行判斷,因?yàn)槿速傅闹圃焱桥浜纤勒叩纳俺源┬杏玫臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的,尤其是在封建社會(huì)中任何的社會(huì)行為都有嚴(yán)格的規(guī)制,如“布衣”“白丁”等就系平常百姓,所以在喪葬禮儀上也是如此,樂(lè)舞俑往往也是貴族階級(jí)所屬的產(chǎn)物。所以筆者推斷這個(gè)女樂(lè)舞俑便是用來(lái)滿足死者冥世生活的需要的,正是“始作俑者其無(wú)后乎,為其像人而用之也”。

樂(lè)舞本就是作為娛樂(lè)使用,女樂(lè)舞俑在墓葬的出現(xiàn)正是說(shuō)明了唐朝社會(huì)經(jīng)濟(jì)繁榮,尤其是統(tǒng)治階級(jí)已經(jīng)擺脫了尋求基本物質(zhì)生活的滿足,步入了對(duì)享樂(lè)生活的追求。舊唐書(shū)記載:當(dāng)時(shí)“王公百官,競(jìng)為厚葬,偶人像馬,雕飾如生,徒以眩耀路人,本不因心致禮。更相扇慕,破產(chǎn)傾資,風(fēng)俗流行,遂下兼士庶。”就是其真實(shí)寫(xiě)照。所以這一時(shí)期陶俑中,人物俑所占的比例大增,文官俑、武士俑、仕女俑、樂(lè)舞俑等成為這一時(shí)期的常見(jiàn)種類(lèi)。其中樂(lè)舞俑特別是樂(lè)舞女俑開(kāi)始大量地出現(xiàn)在墓葬中,顯示出死者在死后世界中的財(cái)富和舒適生活,也側(cè)面反映了當(dāng)時(shí)安定的社會(huì)環(huán)境和人民的豐厚物質(zhì)生活條件。根據(jù)上述的分析,該件文物應(yīng)該是屬于貴族階級(jí)的殉葬品。

三、女樂(lè)舞俑的制作工藝推斷

該女俑的的頭部比較大,頭頸肩的關(guān)系比較流暢,脖子的長(zhǎng)度也比較符合人體比例。表情刻畫(huà)自然,這樣的陶俑的制作工藝是怎樣的呢?具體流程參照相似形制的陶俑,應(yīng)該是雕塑與模制相結(jié)合的工藝,如下即推斷步驟:

工匠應(yīng)該是先根據(jù)實(shí)際范例進(jìn)行相應(yīng)的造型構(gòu)想,再用陶泥進(jìn)行整體造型的雕刻,在泥胎上塑造出五官后,經(jīng)反復(fù)修改后最后成型。

在整體成型之后制做細(xì)節(jié),進(jìn)入將雕塑成型的作品進(jìn)行分割、翻模的程序。像樂(lè)舞陶俑之類(lèi)的翻制模具較多,將陶泥放入模子用手按壓,然后用泥漿對(duì)銜接處進(jìn)行粘接合模。等到模具里的陶泥具有一定的強(qiáng)度時(shí),取出粘接的各部位組裝,完成整體造型,并用專(zhuān)用器具將粘合部位修復(fù)平整,用手指或毛筆、毛刷等細(xì)軟物什進(jìn)行蘸水修飾,以達(dá)到完好的模具效果。

在制作首部形態(tài)時(shí),應(yīng)該沒(méi)有一定的程序,大抵上是根據(jù)工匠自身的手藝進(jìn)行制作。但由于該陶俑的雙臂部分缺失,對(duì)于其形態(tài)我們也不得而知。

之后便是女俑的素?zé)^(guò)程,也就是女俑在燒制過(guò)程中并不上色,而是采用陰干陶胚直接燒制。根據(jù)唐三彩的燒制過(guò)程,我們可以推斷出這個(gè)女樂(lè)舞俑的燒制應(yīng)該沒(méi)有類(lèi)似于唐三彩的兩次焙燒過(guò)程,而只是經(jīng)過(guò)一次焙燒,大概溫度在800℃~900℃。

最后是 “開(kāi)相”,即對(duì)人物的頭部不施釉,僅涂以白粉;唇和面頰上,添加朱紅;對(duì)眼眸、眉睫、花鈿等,用墨或彩色來(lái)描畫(huà),以增強(qiáng)寫(xiě)實(shí)效果。

這樣的一個(gè)女樂(lè)舞俑形象體現(xiàn)了工匠們從生活中抓取藝術(shù)形象的高超能力和表現(xiàn)力,從頭發(fā)、眼眸等細(xì)小處,到上身的短衫富有造型的肩部設(shè)計(jì)、造型逼真的衣褶等細(xì)節(jié)都體現(xiàn)出了其精細(xì)的制作工藝。

四、女樂(lè)舞俑的藝術(shù)特征分析

該女樂(lè)舞俑雖然只是一個(gè)殉葬品,其刻畫(huà)的身份也是社會(huì)底層人民,但是她呈現(xiàn)出的卻是飽滿自信的非奴性狀態(tài)。從藝術(shù)特征上來(lái)說(shuō),這樣的陶俑作品既區(qū)別于兩漢時(shí)期陶俑的古樸素雅,又不同于魏晉時(shí)期的清秀靈氣,想來(lái)這應(yīng)該與當(dāng)時(shí)的社會(huì)環(huán)境是分不開(kāi)的,也使得造型手法和寫(xiě)意完美地統(tǒng)一在一起。

而其自身的藝術(shù)特征也體現(xiàn)在:一、它呈現(xiàn)了自然天成的審美特征和協(xié)調(diào)的色彩,在其制作的過(guò)程中應(yīng)該是添加了大量的裝飾技法,有可能會(huì)有散點(diǎn)配彩、貼花涂彩、開(kāi)相勾畫(huà)等,在成型的過(guò)程中運(yùn)用多種技法相結(jié)合,可以使得復(fù)雜的人物表現(xiàn)得更加精彩傳神。二、它呈現(xiàn)出了立體雕塑和平面繪畫(huà)相結(jié)合的藝術(shù)手法,使得整體造型豐滿、比例精確,也是使得女俑的整體形象刻畫(huà)得更加細(xì)致,也更好地彰顯了其寫(xiě)實(shí)主義的藝術(shù)特征。三、女俑色彩的裝飾手法應(yīng)該是先用白色染料在陶俑表面均勻涂抹作為打底的顏色,然后再對(duì)其頭發(fā),面部的五官、衣飾等部位進(jìn)行各色的渲染。對(duì)眉眼、嘴以及臉頰的精細(xì)處理也反映了唐朝工匠的高超技藝以及對(duì)美的追求,這樣的色彩呈現(xiàn)出鮮活的狀態(tài)。

注釋?zhuān)?/p>

①數(shù)據(jù)來(lái)源于2015年浙江大學(xué)文物與博物館學(xué)系文物普查—陶器類(lèi)普查信息表,文物編號(hào)為34B33-60.

②按,明器又稱(chēng)“冥器”,是中國(guó)古代專(zhuān)為陪葬而制作的器物,包括模仿各種禮器、日用器皿、車(chē)船、家具、房屋模型以及偶人和動(dòng)物模型等,質(zhì)料以陶、木最為常見(jiàn),還有瓷、石和金屬制品。

[1](清)朱彬.禮記訓(xùn)纂[M].杭州:浙江大學(xué)出版社,2010.

[2](漢)許慎撰,(清)段玉裁注.說(shuō)文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[3](清)王先謙.荀子集解[M].北京:中華書(shū)局,2012.

[4]王子云.中國(guó)雕塑史[M].北京:人民美術(shù)出版社,1988.

[5]劉道廣.中國(guó)古代藝術(shù)思想史[M].上海:上海人民出版,1998.

[6]徐連達(dá).唐朝文化史[M].上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2003.

[7]陳萬(wàn)里.陶俑[M].北京:中國(guó)古典藝術(shù)出版社,2000.

[8]馮賀軍.雕塑鑒賞[M].桂林:廣西師范大學(xué)出版社,1995.

J722

A

汪琦,浙江大學(xué)文物與博物館學(xué)系。