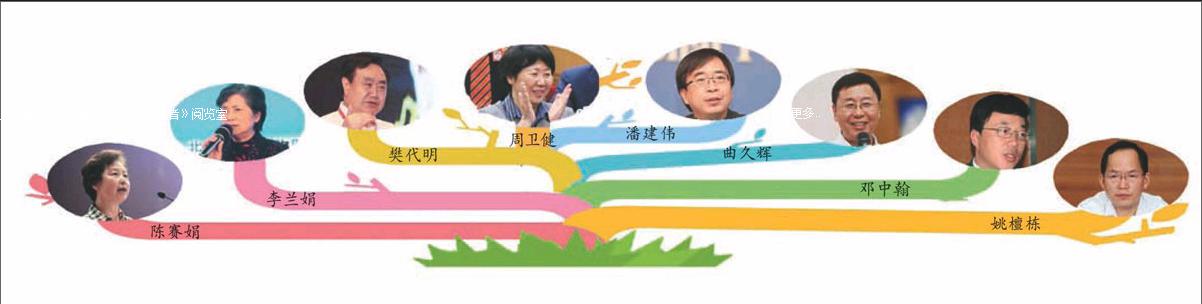

院士們的微言大義

在創新驅動發展的旗幟下,科技界的代表委員們一直是兩會中的亮點,而院士群體又是他們的中堅力量。講真話,建真言,關于創新與發展,關于改革與民生,身在一線的院士們到底帶來了怎樣的好聲音,且聽且關注。周衛健:加強對霧霾形成的機理研究

全國人大代表、中國科學院院士、中國科學院地球環境研究所所長周衛健,建議集中多學科科學家攻克“我國北方霧霾的成因、發展趨勢、環境影響與應對”研究項目。

她介紹,我國北方的霧霾事件分布面積大、季節性鮮明,和倫敦、洛杉磯歷史上的事件都不一樣。而霧霾成分也是“復合型”的,成分非常復雜,并且60%~70%都是二次污染物。她最近的研究發現,在高濕度和高氨氣的條件下,空氣中的二氧化氮會促進硫酸鹽形成,從而加重霧霾。這表明,除了燃煤、機動車排放和生物質燃燒,控制華北平原氮肥的使用也非常重要。這能在相當程度上減少PM2.5的形成。而現在針對空氣污染和霧霾常態的研究雖然很多,卻沒有針對“霧霾事件”的專門研究。

潘建偉:科技強國等不來、買不來

全國政協委員、中國科學院院士、中國科學技術大學常務副校長潘建偉表示,我國科技創新能力,特別是原創能力,與發達國家相比還有很大差距。要建設科技強國,必須進一步深化科技體制改革,打破束縛科技人員施展才華的條條框框,把鼓勵創新的各項政策落到實處,讓人才無后顧之憂,讓英雄有用武之地。

與此同時,他提出,科技強國等不來、買不來,只能靠自己干出來、闖出來!科技工作者應該敢于擔當、追求原創、包容友善、崇尚道德,從我做起,全身心投入到科技創新當中去,推動全社會樹立尊重科學、求真務實、客觀理性的風尚。

樊代明:通過立法推動醫改

全國人大代表、中國工程院院士、中國工程院副院長樊代明對我國至今沒有專門的衛生法表示憂慮。

他表示,在一個擁有13億人口的大國里,如果做不到依法治國,完全靠紅頭文件和領導講話,沒有可持續性。人們再“無法無天”地干,醫生就會被“無法無天”地砍。他建議通過立法推動醫改。

陳賽娟:推進學術交流造福科研

全國政協委員、中國工程院院士陳賽娟對學術交流,特別是大型國際學術會議的重要意義深有體會。

她建議,要進一步發揮大型學術會議的功能,更好地推進國內外學術交流,應當注重以下幾點:首先,精心組織是關鍵,不能一味追求數量,而應以質量為第一要求:其次,在會議主題的選擇和設置上,應當抓住熱點,講究實效:此外,應當關注各個研究領域的發展,邀請領域內高水平專家參會,細致組織感興趣和有需要的聽眾,開展盡可能廣泛的討論。

鄧中翰:以自主芯片決勝人工智能時代

全國人大代表、中國工程院院士、中星微電子董事長鄧中翰在今年兩會上建議,加大科技創新投入,以自主芯片決勝人工智能時代。他認為,近些年來,我國在人工智能領域的研究積累與發達國家差距不大,若能在戰略層面制定系統的推進計劃,會給我國帶來實現彎道超車、提升綜合國力和影響力的絕佳機會。

為加速我國自主芯片研發進程,他提出:鼓勵和支持國家科研單位和芯片企業間建立長期和深層的合作機制:加大對自主芯片開發的投入力度,在目前重點支持制造企業的同時,注重對芯片設計企業的經費支持:支持設立地方性集成電路產業投資基金,鼓勵社會各類風險投資和股權投資基金進入芯片技術領域:鼓勵和支持國內人工智能企業協調行動,以自主芯片技術為基石,建立中國乃至世界的智能新生態,在人工智能時代的角逐中實現彎道超車:建立推動芯片產業發展的高端人才基金,制定“芯片產業千人計劃”,吸引國外優秀人才回國創業、就業等。

李蘭娟:要充分調動科技人員的積極性

全國政協委員、中國工程院院士、浙江大學教授李蘭娟的呼吁關系到科技評價體系改革。

她說,居呦呦在中國傳統中醫藥方面做出巨大貢獻,她研究的青蒿素,最后被臨床所接受,治療了大量的病人,尤其是讓非洲的很多病人有了藥可以醫治,也得到了國際的認可。從此事中可以得到啟發,評價一個人的成果,不能只看寫了幾篇文章,還應該看這個成果最后在轉化生產力方面起到什么樣的作用,是不是真正得到了實踐的檢驗,得到了歷史的檢驗。

面對許多科研成果還處于“沉睡”狀態,她認為,亟需建立一個科技成果轉化平臺,為研究和產業搭建橋梁。而在科技成果轉化當中,應制定推行相關政策,包括科研人員的待遇等,只有把科技人員的積極性調動起來了,只有激勵科研人員,才能把科研成果轉化為生產力,把科技轉化為經濟社會發展的能力,我們的科技強國才能實現。

曲久輝:要堅持區域生態一體化

全國人大代表、中國工程院院士曲久輝表示,生態保護與環境治理要形成區域協同、綜合治理的機制。在經濟結構、產業布局、政策法規、規劃管理等方面,進行區域生態環境一體化治理,改變就氣治氣、就水治水的分割方式,強調水、土、氣綜合治理,山水林田湖統籌保護。

他還建議,要樹立因勢利導、綠色發展的理念。根據不同區域的環境承載力,制定生態環境保護和經濟發展規劃。充分利用本地資源發展綠色產業,比如吉林省白山市開發優質礦泉水資源,同時嚴格控制運行中的生態破壞及旅游開發,這樣的做法就很好。

姚檀棟:搬掉壓在基礎研究上的“三座大山”

全國政協委員、中國科學院院士、中國科學院青藏高原研究所所長姚檀棟,建議要搬掉壓在基礎研究上的”三座大山”——調查表格多、總結報告多、檢查評估多,改變目前基礎研究項目中人員經費最高只有20%的設限標準,夯實支撐長期發展的基石。

要同時并重國家戰略需求提出的重大科學問題和國際前沿熱點科學問題:要采用相對穩定的支持模式,促進系統和持續的重大成果產出:要大力提升基礎研究的國際化水平,提升國際合作和國際計劃在基礎研究中的支持比重,建立基礎研究的國際化評審體系,將獨立的第三方評價體系和先進的國際評估機制結合,實現基礎研究評估的科學性、公正性和權威性。