慈溪市近十年酸雨變化情況分析

李銀波+許燕燕+許芳芳

摘 要:統計了2006—2015年的慈溪城區降水監測數據,對慈溪城區近十年酸雨變化情況進行分析,此外,分析了該市酸雨污染來源及十年來做出的相應措施及成效,根據慈溪地區實際情況,對未來酸雨的治理提出了相應防治對策。

關鍵詞:慈溪 酸雨 現狀 措施

中圖分類號:X517 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)04(a)-0132-03

慈溪位于杭州灣喇叭口南岸,是一個位于經濟金三角地帶的新興城市。近幾年來,隨著現代工業的發展及車輛的急劇增多,大氣污染中酸雨已逐漸成為當今大氣污染中的突出問題之一,人們對酸雨的危害認識也隨之加深。為了了解及更好地控制酸雨污染,慈溪市區2003年布設了一個降水點位,現統計了2006—2015年的酸雨常規監測數據,分析慈溪市近十年來的酸雨污染現狀及其變化情況,為今后提出酸雨治理方案提供一定的參考依據。

1 數據統計與分析

1.1 pH值方面分析

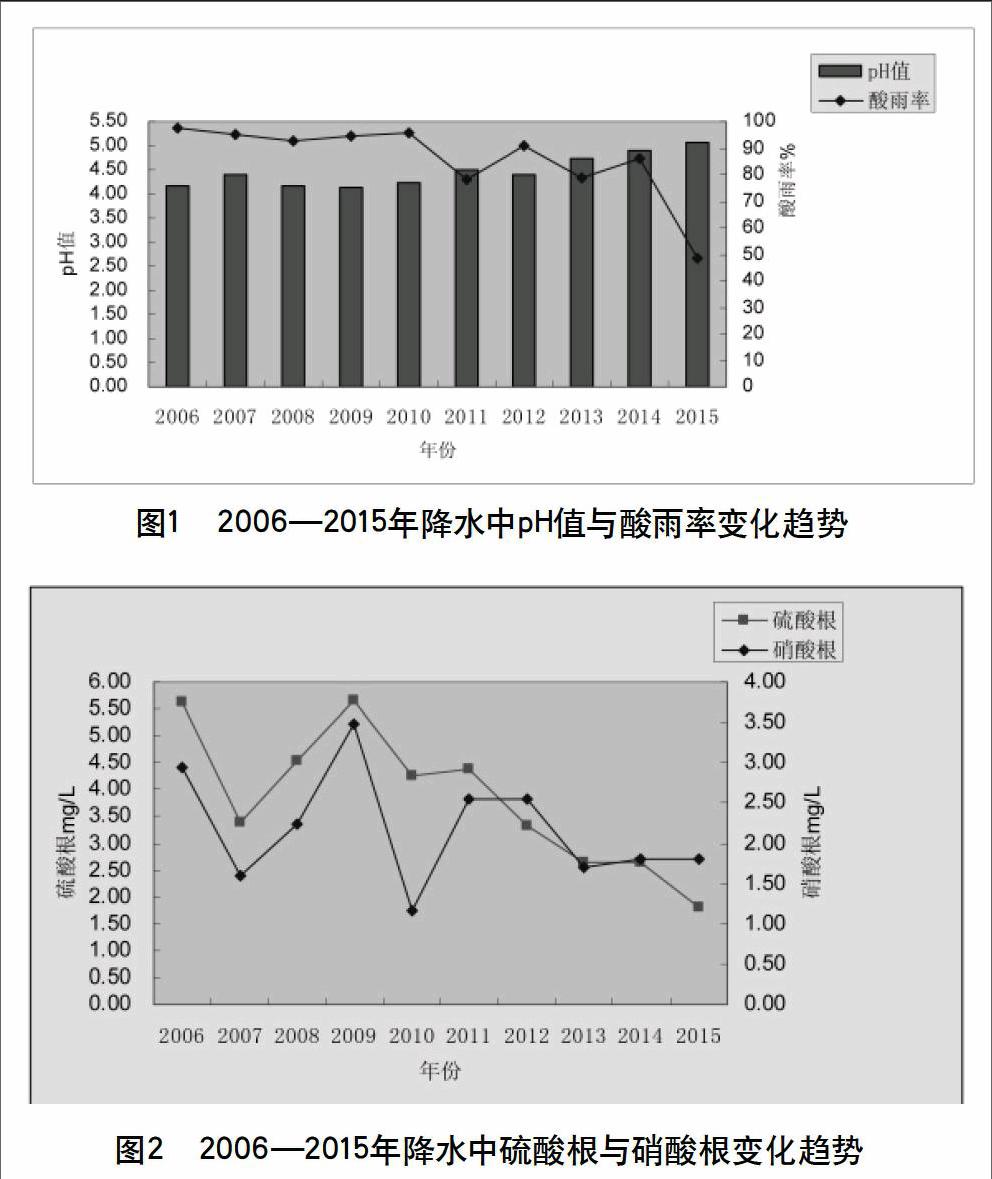

慈溪城區酸雨情況近10年總體來看,“十一五”期間酸雨率雖有下降趨勢,但好轉趨勢并不非常明顯,酸雨等級一直是Ⅳ級,5年里慈溪一直屬于重酸雨區,而從pH值角度看,pH值呈起伏狀態,也沒有呈現下降趨勢。酸雨狀況在“十二五”期間呈好轉趨勢,特別是2015年,酸雨率明顯下降,酸雨等級跳到了Ⅱ級狀態,pH值也上升明顯,慈溪終于跳出了重酸雨區的行列,具體數據等詳見表1、圖1。

1.2 從降水化學成份分析

該市降水的化學成份中,硫酸根、硝酸根占很大比例,而酸雨的強度、pH值的大小主要由降水中的硫酸根與硝酸根的濃度所決定,從圖2看出硫酸根濃度、硝酸根濃度在“十一五”期間呈上下起伏狀態,進入“十二五”期間硫酸根濃度呈現明顯下降趨勢。而硝酸根起伏明顯變小,趨于穩定狀態。

該市酸雨的污染類型基本一直處于硫酸與硝酸混合型,且硫酸根影響占優勢地位,特別在“十一五”期間,硫酸根濃度遠遠大于硝酸根濃度,兩者比值較大。進入“十二五”期間,硫酸根與硝酸根濃度比值總體處于變小且趨于平衡狀態,詳見表2、表3。

2 慈溪酸雨形成的主要原因

從酸雨的主要污染因子二氧化硫與氮氧化物,分析其主要來源于人類工業廢氣排放及機動車的尾氣。

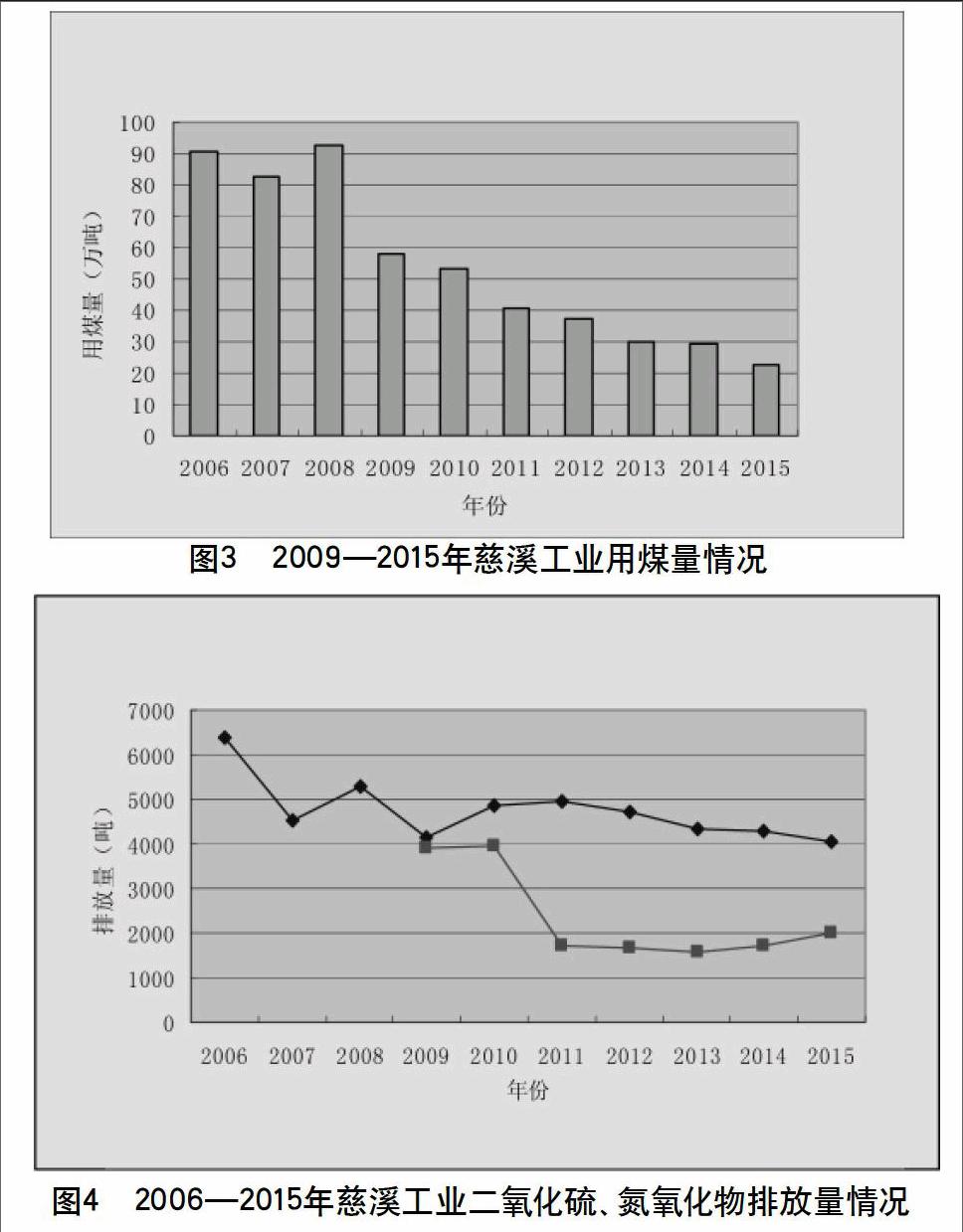

“十一五”期間原煤及燃料油為主要能源,二氧化硫排放量比較大,二氧化氮排放量從2009年開始統計。據統計2006—2010年全市工業總用煤量分別約為90.42萬 t、82.97萬 t、92.56萬 t、57.9萬 t、53.6萬 t,工業廢氣二氧化硫排放量分別達6 361.34 t、4 519.24 t、5 266.68 t、4 119.84 t、4 875.79 t,2009年開始統計的氮氧化物排放量達3 902.94 t,2010年氮氧化物排放量達3 946.81 t。“十一五”期間用煤總量達377.45萬 t,二氧化硫總量達2 5142.89 t。較大的工業用煤量及相應巨大的二氧化硫氣體排放量,使該市在“十一五”期間一直處于重酸雨區。詳見圖3、圖4。

2011年至2015年全市工業總用煤量分別約為40.67萬 t、37.49萬 t、29.81萬t、29.40萬 t、22.98萬 t,工業廢氣二氧化硫排放量分別達4 929.59 t、4 700.79 t、4 350.23 t、4 273.88 t、4039.42 t,相應氮氧化物排放量分別達1 702.27 t、1 660.39t、1 557.46 t、1 731.09 t、 1 998.50 t。“十二五”期間用煤總量達160.35萬t,二氧化硫總量達22 293.92 t。詳見圖3、圖4。

由此看出,“十二五”期間比“十一五”期間用煤量大幅度減少,二氧化硫的排放總量的也相應減少,該市的酸雨現狀得到相應的好轉。

另外,2006—2015年期間機動車輛成倍增加,致使城區車流量增加,據統計至2015年年底,慈溪機動車保有量超過50萬輛,也成為了產生酸雨前體物的主要來源之一。

3 酸雨治理措施與成效

該市“十一五”期間一直處于重酸雨區,“十二五”期間,該市以解決重點區域、行業的環境污染為工作重心,以區域性行業性污染整治為重要抓手,主要措施如下。

3.1 做好主要污染物總量減排工作

全面實施集污納管、中水回用、燃煤鍋爐淘汰等十大重點減排工程,落實總量控制制度管理,分批推進刷卡排污系統建設,全面實行A類排污許可證企業污染物排放總量和排放標準雙重控制,有效控制全市主要污染源排放總量。

3.2 全面開展涉氣重污染行業整治

“十二五”時期,開展橡膠再生利用、電鍍、廢塑料行業以及包括印染、造紙、化工、化纖、金屬表面酸洗、有色金屬熔煉等六大行業的整治。

3.3 做好大氣污染綜合防治工作

出臺了《慈溪市大氣污染防治實施細則(2014—2017年)》及《慈溪市大氣重污染應急預案(試行)》,建立重污染天氣應急聯動體系,成立大氣重污染工作領導小組,開展大氣重污染預警工作。

建設了中心城區“禁燃區”,建成投用2家機動車尾氣監測站,開展加油站油氣回收綜合治理,實現全市50余家加油站全部安裝油氣回收裝置;建立健全機動車排氣檢測體系與監督管理體系,鼓勵黃標車提前淘汰,實行黃標車全域限行。

經過一系列的努力,至2015年底,該市二氧化硫、氮氧化物排放總量遠遠低于“十一五”期間總量,詳見圖4。在2013年時,該市終于從重酸雨區轉為中酸雨區,并保持到2014年,2015年降水的pH值為5.07、酸雨率為48.5%,是2005年以來酸雨程度最輕,酸雨率最低,成為輕酸雨區,該市終于徹底摘掉了十多年來的重酸雨區“帽子”。

4 未來酸雨控制對策

(1)改變能源結構,推進清潔能源的使用。

針對該市的能源來源仍是煤炭的現狀,持續加強能源管理,限值、淘汰煤耗高、污染重等的工業設備,積極開發替代燃煤的清潔能源,推進清潔能源的使用,從而控制酸雨前體物的排放量總量得到控制。

(2)持續開展污染物總量減排工作。

(3)繼續嚴格實施機動車環保檢驗制度,加強尾氣檢測機構管理,嚴格環保標志發放,配合完善機動車污染防治監管執法體系。

(4)建立健全大氣環境應急響應制度,根據寧波監測中心環境空氣預報系統建設進程,聯合氣象部門開展環境空氣質量預測、預報及發布工作,繼續實行大氣重污染預警會商制度,提高空氣質量預測能力,適時啟動大氣重污染預警響應。

參考文獻

[1] 趙艷霞,侯青.近13年(1993—2005)中國區域酸雨變化特征[A].中國氣象學會2006年年會“大氣成分與氣候、環境變化”分會場論文集[C].2006.

[2] 謝志清,杜銀,曾燕,等.降水時空變化對中國南方強酸雨分布的影響[A].第七屆全國優秀青年氣象科技工作者學術研討會論文集[C].2010.