中西醫結合用于小兒手足口病治療的臨床效果研究

趙永朝

【摘要】目的 剖析喜炎平用于小兒手足口病治療的臨床效果。方法 按照隨機抽取的方式將手足口病患兒92例分為研究組與對照組。所有患兒均給予常規對癥處理,研究組、對照組分別加用喜炎平注射液、利巴韋林進行治療。比較兩組皮疹消退時間、退熱時間,臨床療效。結果 研究組患兒皮疹消退時間、退熱時間均短于對照組,喜炎平注射液對手足口病患兒的臨床癥狀改善作用更明顯,且差異有統計學意義(P<0.05);兩組治療總有效率分別為93.5%、80.4%,喜炎平注射液用于手足口病患兒的臨床療效更好,且差異有統計學意義(P<0.05)。結論 與利巴韋林相比,喜炎平注射液治療小兒手足口病,可明顯縮短患兒的皰疹消退時間及退熱時間,提高治療的總有效率,對于緩解患兒病痛有重要意義。

【關鍵詞】手足口病;小兒;喜炎平;治療

【中圖分類號】R725.1 【文獻標識碼】B 【文章編號】ISSN.2095-6681.2016.32..01

手足口病是一種急性傳染病,多發生于學齡前兒童,已證實的病原體有EV71、柯薩奇病毒等[1],據調查,我國小兒手足口病的病原體主要為EV71。臨床治療以抗腸道病毒治療為主要方法之一[2]。本次研究旨在探討喜炎平對手足口病患兒的臨床影響,詳情如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將我院自2015年1月~2016年7月收治的手足口病患兒92例納入此次研究。入選標準:伴有不同程度發熱,口腔、手、足、臀部出現皰疹、斑丘疹等癥狀,嚴重者表現為無力、抽搐、肢體陣攣、嘔吐、心跳加快等。排除標準:入院時極危重病例,原患有循環系統、呼吸系統、神經系統疾病患兒,合并其他發疹性疾病患兒(水痘、皰疹性蕁麻疹等)。其中男患兒54例,女患兒38例;年齡13~76個月,中位年齡(27.4±1.6)個月;體溫37.5~39.7℃。按照隨機抽取的方式將所有手足口病患兒分為研究組與對照組,各46例。兩組患兒性別、年齡、病史、病情、體征等差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

所有患兒均給予常規對癥處理,研究組、對照組分別加用喜炎平注射液、利巴韋林進行治療。喜炎平5~10 mg/kg+

5%葡萄糖注射液,靜脈滴注;利巴韋林10~15 mg/kg+5%葡萄糖注射液,靜脈滴注,均每日給藥一次,連續治療七日后觀察效果。比較兩組皮疹消退時間、退熱時間,臨床療效。

1.3 療效判定

治療2天后患兒進食增加,皮疹明顯減少,體溫恢復正常或明顯下降記為顯效;治療3天后患兒進食增加或拒食癥狀緩解,皮疹減少,體溫恢復正常或明顯下降記為有效;治療5天后患兒拒食、發熱、皮疹等癥狀無明顯緩解記為無效。

1.4 統計學分析

采用統計系軟件SPSS 13.0對本次研究所得數據進行處理,P<0.05表示數據有統計學意義。

2 結 果

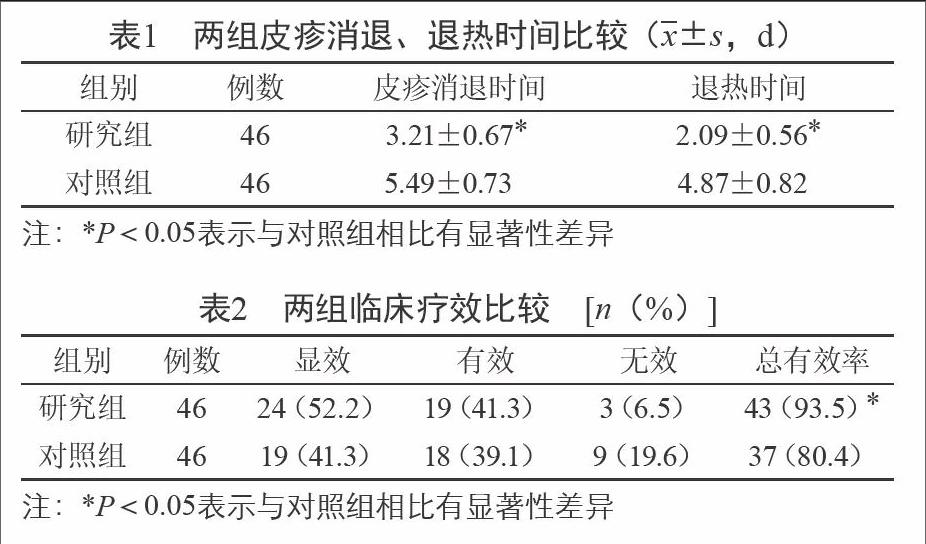

2.1 皮疹消退、退熱時間

研究組患兒皮疹消退時間、退熱時間均短于對照組,喜炎平注射液對手足口病患兒的臨床癥狀改善作用更明顯,且差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 臨床療效

兩組治療總有效率分別為93.5%、80.4%,喜炎平注射液用于手足口病患兒的臨床療效更好,且差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3 討 論

手足口病最早被報導于1957年,在新西蘭發現了一種手足口產生皰疹、斑丘疹的疾病[3]。該病主要是通過密切接觸傳播,在幼兒園等嬰幼兒集中的地方容易爆發性發生。抗腸道病毒是治療手足口病的關鍵。利巴韋林因能抑制細胞合成鳥苷三磷酸[4],可阻礙病毒復制,達到抗病毒作用,是治療手足口病的常用藥。喜炎平注射液是含有高純度穿心蓮內酯的中藥注射劑,不僅能通過阻止蛋白質與DNA的結合抑制病毒的復制[5],還可緩解患兒發熱、皰液滲出等癥狀,具有消炎解熱、抗病毒、增強細胞免疫功能等多重功效。

本次研究結果觀察到,與利巴韋林相比,喜炎平注射液治療小兒手足口病,可明顯縮短患兒的皰疹消退時間及退熱時間,提高治療的總有效率,對于緩解患兒病痛有重要意義。

參考文獻

[1] 樂功芳.喜炎平治療嬰幼兒手足口病療效觀察[J].湖北醫藥學院學報,2010,29(5):470-472.

[2] 張春香.喜炎平治療嬰幼兒手足口病的臨床研究[J].徐州醫學院學報,2010,30(2):116-117.

[3] 張建林.喜炎平治療手足口病98例療效觀察[J].中國現代醫生,2010,48(3):128-129.

[4] 尹勝平.喜炎平治療手足口病36例的療效觀察[J].廣西醫學,2012,34(3):374-376.

[5] 張建峰.喜炎平輔助治療小兒手足口病198例療效觀察[J].山東醫藥,2010,50(51):110.

本文編輯:王 琦