超敏C反應蛋白水平對2型糖尿病患者動脈僵硬度的影響

劉 暉 李志芳 陳朔華 安莎莎 王 洋 吳壽嶺

(河北聯合大學附屬開灤總醫院感染內科,河北 唐山 063000)

超敏C反應蛋白水平對2型糖尿病患者動脈僵硬度的影響

劉 暉 李志芳1陳朔華2安莎莎1王 洋1吳壽嶺2

(河北聯合大學附屬開灤總醫院感染內科,河北 唐山 063000)

目的 探討超敏C反應蛋白(hs-CRP)水平對2型糖尿病(T2DM)患者動脈僵硬度的影響。方法 采用前瞻性隊列研究,在開灤集團2006~2007年參加健康體檢的101 510例職工中隨機分層抽取5 852例進行統一問卷調查及血液生物化學檢查,符合入選標準者5 440例。于2010~2011年度進行第3次健康體檢并測量臂踝脈搏波傳導速度(baPWV)作為評價動脈僵硬度的指標,選擇其中655例T2DM患者作為研究對象,最終納入統計分析的有效數據為586例。依據2010~2011年健康體檢時hs-CRP濃度將研究人群分為3組,對影響baPWV的相關因素進行多因素線性回歸分析及多因素Logistic回歸分析。結果 ①T2DM患者hs-CRP<1 mg/L(n=205)、1~3 mg/L(n=243)、>3 mg/L(n=138)各組平均baPWV分別為1 792.02 cm/s,1 793.90 cm/s,1 803.21cm/s(P=0.966);baPWV≥l 400 cm/s各組檢出率分別為82.0%,85.6%,85.5%(P=0.518);②在校正其他因素后的多元線性回歸分析中,lg_hs-CRP與baPWV無線性關系(P=0.401);③影響baPWV的多因素Logistic回歸分析顯示:與hs-CRP<1 mg/L組相比,1~3 mg/L組、>3 mg/L組其OR值分別為1.33(95%CI0.71~2.49)、1.18(95%CI0.56~2.48)。結論 隨著hs-CRP濃度的升高,T2DM患者baPWV無明顯增加,hs-CRP水平對T2DM患者動脈僵硬度無影響。

超敏C反應蛋白;2型糖尿病;動脈僵硬度;臂踝脈搏波傳導速度

2型糖尿病(T2DM)患者發生心腦血管事件的風險明顯增加,且動脈病變更廣泛、更嚴重〔1,2〕,其基本病變之一是大血管壁變硬。臂踝脈搏波傳導速度(baPWV)作為評價大動脈僵硬度的指標已被廣泛采用。研究證實炎癥反應貫穿動脈硬化的形成過程〔3〕,超敏C反應蛋白(hs-CRP)是炎癥反應的可靠指標〔4〕,可能同時參與動脈粥樣硬化及動脈僵硬度增加的病理過程。前期研究也發現基線hs-CRP濃度與baPWV呈正相關〔5〕;Oh等〔6〕研究表明,在患有代謝綜合征的女性人群中,血清hs-CRP是影響baPWV的獨立危險因素,且baPWV隨著hs-CRP濃度的升高而加快。T2DM患者是高危人群,關于hs-CRP是否影響糖尿病患者的動脈僵硬度目前尚缺乏相關性研究。為此本文依據開灤研究〔7〕資料分析不同hs-CRP水平對T2DM患者動脈僵硬度的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2006年6月至2007年10月和2008年6月至2009年10月由開灤總醫院及所屬分院開灤林西醫院、開灤趙各莊醫院、開灤唐家莊醫院、開灤范各莊醫院、開灤呂家坨醫院、開灤荊各莊醫院、開灤林南倉醫院、開灤錢家營醫院、開灤馬家溝醫院、開灤建設醫院共11家醫院參加,為開灤在職及離退休員工分別進行了2次健康查體。2009年12月,由首都醫科大學附屬天壇醫院腦卒中臨床實驗研究中心的人員,在參加開灤集團2006~2007年度健康體檢的職工中,根據2005年全國1%人口抽樣調查所得的40歲以上全國人口性別和年齡的比例〔8〕,按照每2歲一個年齡段按比例分層隨機抽取開灤集團職工作為觀察人群,于2010年6月至2011年6月對該觀察人群進行第3次查體。在抽取的5 440例中,符合T2DM診斷者為655例,其中hs-CRP數據缺失者19例,hs-CRP>10 mg/L者28例,2010~2011年度體檢時baPWV數據缺失者22例。586例納入分析,男390例,平均年齡(60.08±12.38)歲;女196例,平均年齡(57.98±9.95)歲。根據hs-CRP水平分為3組:hs-CRP<1 mg/L組、1~3 mg/L組、>3 mg/L組。隨hs-CRP濃度升高,體重指數(BMI)、總膽固醇(TC)、lg甘油三酯(TG)逐漸升高(P<0.05),心率(HR)、收縮壓(SBP)、空腹血糖(FBG)、吸煙及飲酒例數各組間無差異(P>0.05),表1。

表1 T2DM患者不同hs-CRP分組人群一般資料比較

與<1 mg/L組比較:1)P<0.05;與1~3 mg/L組比較:2)P<0.05

1.2 納入標準及排除標準 納入標準:①年齡≥40歲;②認知能力無障礙,能獨立完成問卷者;③同意參加本項研究者;④FBG≥7.0 mmol/L,或 FBG<7.0 mmol/L 但既往已被確診為T2DM并使用降糖藥物者(根據1999年WHO糖尿病的診斷標準)。排除標準:①既往有缺血性腦卒中、短暫性腦缺血發作(不包括腔隙性腦梗死)及心肌梗死病史者;②身體殘疾不能接受該項檢查者;③2010年6月至2011年6月健康體檢hs-CRP、baPWV數據缺失者及hs-CRP>10 mg/L被認為存在潛在急性炎癥、感染或急性創傷者。

1.3 檢查內容

1.3.1 一般資料的收集及人體測量 見本課題組原研發文獻〔5〕。

1.3.2 baPWV測定 檢查前分別記錄患者的年齡、性別、身高、體重,采用歐姆龍健康醫療(中國)有限公司生產的BP-203 RPE Ⅲ網絡化動脈硬化檢測裝置采集baPWV數值,通過網絡連接,直接讀取數據。檢查室室溫保持22℃~25℃,測量前囑受試者禁止吸煙,休息5 min以上,測量開始時受試者保持安靜,取去枕平臥位,雙手手心向上置于身體兩側,把四肢血壓袖帶縛于上臂及下肢踝部,上臂袖帶氣囊標志處對準肱動脈,袖帶下緣距肘窩橫紋2~3 cm,下肢袖帶氣囊標志位于下肢內側,袖帶下緣距內踝1~2 cm,連接好肢體導聯心電圖(ECG)電極,并將1個心音圖(PCG)傳感器放置在心電圖胸導V4的位置上,4個袖帶同時充放氣,監測ECG和PCG。每位受試者重復測量2次,取第2次數據作為最后結果。依據美國心臟病學會醫學科學報告(1993年)的判斷標準,baPWV<1 400 cm/s提示周圍動脈硬度正常;baPWV≥1 400 cm/s提示周圍動脈硬化,采用左、右兩側baPWV中較大值進行數據分析。

1.3.3 實驗室相關檢查 研究對象均空腹8 h以上,上午7:00~9:00采集肘靜脈血5 ml于乙二胺四乙酸(EDTA)真空管內,在室溫下經3 000 r/min離心10 min,取上層血清在4 h內檢測TC、TG、FBG及hs-CRP。血清hs-CRP水平測定采用免疫比濁法,所用試劑為日本關東化學株式會社生產。2006~2009年經衛生部評價本實驗室檢測CRP的PT值均為100%;而且對于每個實驗標本我們每天各測定2次,2次測定至少間隔2 h,共測20 d,并分析其測量精密度,結果顯示批內變異系數(CV)為6.53%,批間CV為4.78%,日間CV為6.61%,總CV為9.37%。采用氧化酶法測量TC,試劑由上海名典生物工程公司提供,CV<10%。血糖測量采用己糖激酶法,由中生北控生物科技股份公司提供所用試劑,CV<2%。采用日立7600型全自動生物化學儀進行以上分析。操作由專業檢驗師進行嚴格按照試劑說明書進行,隨批質控。

1.4 統計學方法 2006~2007年和2008~2009年的體檢數據經各醫院終端錄入后通過網絡上傳至開灤總醫院計算機室服務器,建成Oracle 10.0數據庫。2010~2011年數據資料由首都醫科大學附屬天壇醫院卒中臨床實驗和研究中心的人員雙錄入,并由開灤總醫院心血管實驗室人員核實,建立Epidata數據庫,應用SPSS 13.0統計軟件進行t檢驗或單因素方差分析,多因素線性回歸及Logistic回歸分析。

2 結 果

2.1 研究人群baPWV檢測情況 586例觀察對象中,baPWV均值為(1 795.44±401.49)cm/s,其中男性baPWV均值為(1 812.64±421.09)cm/s,女性baPWV均值為(1 761.20±357.88)cm/s,<1 mg/L組、1~3 mg/L組、>3 mg/L組的平均baPWV比較無差異(P>0.05) 。baPWV≥1 400 cm/s檢出率,各組間比較差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

2.2 影響baPWV的多元線性回歸分析 以baPWV為因變量,以lghs-CRP、年齡、性別、SBP、HR、FBG、BMI、lgTG為自變量,用多元線性回歸分析lghs-CRP對T2DM患者baPWV的影響。結果顯示:在T2DM患者中,lghs-CRP與baPWV無關(β=-0.026,P=0.401),年齡、SBP、HR與baPWV呈線性相關(P<0.001),見表3,年齡每增長1歲,baPWV增加16.383 cm/s;SBP每增加1 mmHg,baPWV增加7.968 cm/s;HR每增加1次/min baPWV增加7.730 cm/s。

表2 T2DM患者不同hs-CRP分組人群baPWV的比較

表3 影響T2DM患者baPWV的多元線性回歸分析

模型1:R2=0.002;模型2:R2=0.298;模型3:R2=0.528

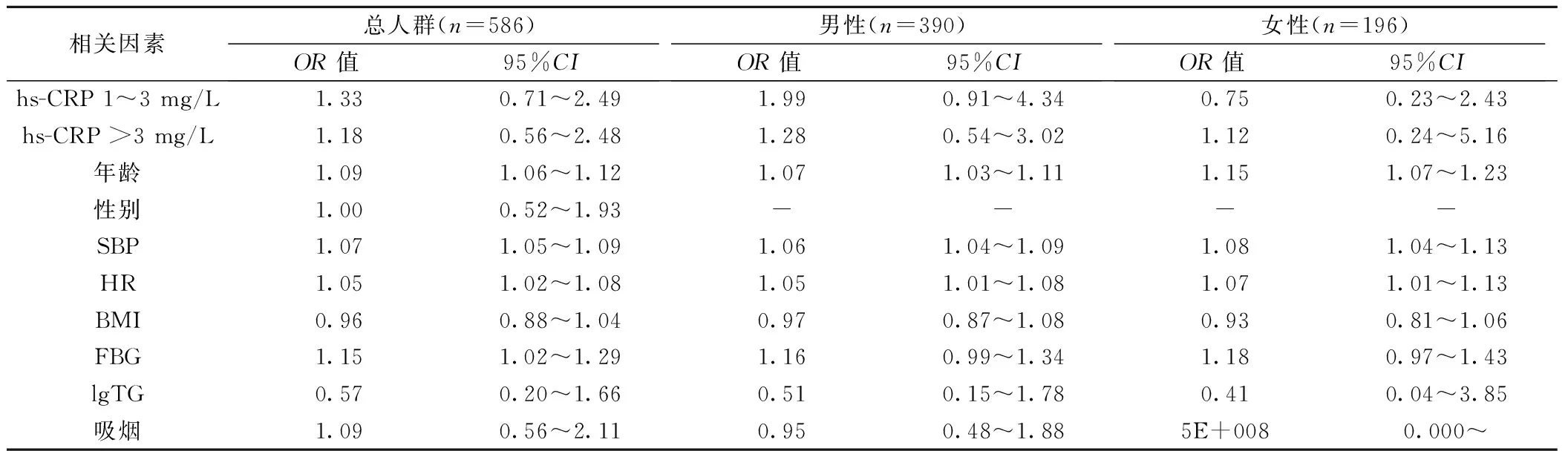

2.3 影響baPWV的Logistic回歸分析 以baPWV作為因變量(baPWV<1 400 cm/s賦值為0,baPWV≥1 400 cm/s賦值為1),hs-CRP分組作為自變量,以hs-CRP<1 mg/L組為對照組,采用多因素Logistic回歸分析不同hs-CRP水平對T2DM患者baPWV的影響。校正年齡、性別、SBP、HR、BMI、FBG、lgTG、吸煙等因素后,在T2DM患者中hs-CRP增加不是baPWV≥1 400 cm/s的危險因素,與對照組相比,1~3 mg/L組、>3 mg/L組的OR值分別為1.33(95%CI0.71~2.49)、1.18(95%CI0.56~2.48);進一步按照性別分層后(男性賦值為1,女性賦值為2;從不吸煙和已戒煙的賦值為1,偶爾吸煙和經常吸煙的賦值為2),在男性及女性人群中hs-CRP 也不是baPWV≥1 400 cm/s的危險因素,而年齡、SBP、HR均成為baPWV≥1 400 cm/s的危險因素,見表4。

表4 影響T2DM患者baPWV的多因素Logistic回歸分析

3 討 論

T2DM患者大血管疾病的患病風險是非糖尿病患者的2~4倍〔2〕,而大血管并發癥又是導致T2DM患者死亡的最主要原因。PWV是評價動脈僵硬度的指標,其可靠性已得到廣泛認可〔9,10〕。邊濤等〔11〕研究表明,T2DM合并高血壓患者hs-CRP與baPWV同時增高,且二者呈正相關,但目前關于不同hs-CRP水平對T2DM患者baPWV的影響研究卻鮮見報道。 本研究顯示:校正年齡、性別、SBP、HR、BMI、FBG、lgTG、吸煙等因素后,在總人群中hs-CRP增加不是baPWV≥1 400 cm/s的危險因素。關于hs-CRP水平與動脈僵硬度的關系,本課題組高明等〔5〕提出隨著基線hs-CRP濃度的增高,baPWV逐漸增加;血清hs-CRP>3 mg/L是總人群baPWV增加的獨立危險因素,在男性人群中更顯著。Tomiyama等〔12〕研究報道在健康日本男性人群hs-CRP與PWV的關系,表明當hs-CRP升高時PWV也隨之升高,它們可能是心血管動脈粥樣硬化的獨立預測因子,Kim等〔13〕也發現在非糖尿病的高血壓患者hs-CRP與動脈僵硬度的顯著相關性。日本學者做過T2DM患者hs-CRP與動脈僵硬度的相關研究〔14〕,發現hs-CRP水平在0.3~1.0 mg/dl組(n=55)與<0.3 mg/dl組(n=46)相比較動脈僵硬度增加,baPWV是T2DM患者hs-CRP的獨立預測因子,而我們通過研究證實在T2DM患者hs-CRP水平與動脈僵硬度無影響,與以上研究結果有所不同,考慮與其樣本量不同相關。

本研究還發現,年齡、SBP、HR對baPWV的影響均有統計學意義,是T2DM患者動脈僵硬度增加的獨立危險因素。隨年齡增長,高血壓及高血糖的長期作用,動脈管壁結構發生改變,膠原纖維增生,動脈僵硬度增加,血管彈性下降。SBP增高致動脈彈性降低,與向小平等的研究一致〔15〕。國外的流行病學研究資料也提出,在非糖尿病人群,血清hs-CRP水平同許多致混因素如年齡、SBP、HR、BMI等均是baPWV增加的有意義的獨立預測因子〔13,16〕,我們的回歸分析結果顯示,在T2DM人群,年齡、SBP、HR成為baPWV的危險因素,而hs-CRP水平和BMI與baPWV的增加則無統計學意義。

本研究表明:T2DM患者baPWV≥1 400 cm/s檢出率明顯高于普通人群,本課題組以前的研究在對進行健康體檢的4 651例普通人群按照同樣的hs-CRP分組統計結果顯示:baPWV≥1 400 cm/s各組檢出率分別為55.1%,64.8%,72.1%〔5〕,這與以往國內的研究結果相同〔17〕。國外Li 等〔18〕研究也證實在校正了年齡、性別、BMI、腰臀比、SBP、吸煙、飲酒等諸多影響因素后,糖耐量受損和新診糖尿病個體動脈僵硬度明顯增加。2013年,日本一項研究也提出,在普通人群,FBG水平在95~125 mg/dl即引起baPWV值的增加,進而影響動脈僵硬度〔19〕。

綜上所述,T2DM患者動脈僵硬度增加,hs-CRP水平對該類觀察人群動脈僵硬度無影響,年齡、SBP、HR是T2DM患者動脈僵硬度增加的獨立危險因素。因此對于T2DM患者積極控制心率、血壓、血糖,可有效預防動脈硬化,減少DM大血管并發癥,提高生活質量。

本研究的不足:僅依據2010~2011年度健康體檢單次空腹血糖水平及既往糖尿病史篩選出的T2DM患者,未進行口服葡萄糖耐量試驗,很可能影響研究結果的準確性,但是世界衛生組織認為在大規模的流行病學研究中可以使用一次FBG結果,且國內外許多大規模研究〔20,21〕均采用此法而進行的糖尿病診斷。本研究人群是北方中老年職業人群,結果不能外延到普通人群;且該研究人群可能合并冠心病,高血壓或血脂異常,正在服用降糖、降壓或調脂藥物治療,尚未能排除該類患者服用以上藥物對研究結果的影響。但是,本研究樣本量較大,隊列研究固定,仍有重要的參考價值。

1 Xu Y,Wang L,He J,etal.2010 China noncommunicable disease surveillance group.Prevalence and control of diabetes in Chinese adult〔J〕.JAMA,2013;310(9):948-59.

2 寧 光,高潤霖,王衛慶,等.2型糖尿病早期大血管病變無創性檢查的專家共識〔J〕.中國循環雜志,2014;29(3):167-71.

3 Libby P.Inflammation in atherosclerosis〔J〕.Arterioscler Thromb Vasc Biol,2012;32(9):2045-51.

4 Libby P,Okamoto Y,Rocha VZ,etal.Inflammation in atherosclerosis:transition from theory to practice〔J〕.Circulation,2010;74(2):213-20.

5 高 明,李偉哲,李冬青,等.基線高敏C反應蛋白水平對臂踝脈搏波傳導速度的影響〔J〕.中國動脈硬化雜志,2014;22(1):43-9.

6 Oh EG,Kim SH,Bang SY,etal.High-sensitivity c-reactive protein is independently associated with arterial stiffness in women with metabolic syndrome〔J〕.Cardiovasc Nursing,2012;27(1):61-7.

7 中國臨床試驗注冊中心.心腦血管疾病和相關疾病危險因素及干預研究(開灤研究)〔EB/OL〕:ChiCTR-TNRC-11001489.ChiCTR網站http://www.chictr.org/cn/proj/show.aspx? proj=1441.

8 國家統計局人口和就業統計司.中國人口統計年鑒(2006)〔M〕.北京:中國統計出版社,2006:74-6.

9 Harada S,Takeda K.Pulse wave velocity(PWV)〔J〕.Nippon Rinsho,2004;62(6):1136-42.

10 Kelly R,Hayward C,Avolio A,etal.Noninvasive determination of age-related changes in the human arterial pulse〔J〕.Circulation,1989;80(6):1652-9.

11 邊 濤,李 云,楊 鵬.2型糖尿病合并高血壓患者高敏C反應蛋白與肱踝脈搏波速度的變化及其臨床意義〔J〕.中國糖尿病雜志,2013;21(5):419-21.

12 Tomiyama H,Arai T,Koji Y,etal.The relationship between high-sensitivity C-reactive protein and pulse wave velocity in healthy Japanese men〔J〕.Atherosclerosis,2004;174(2):373-7.

13 Kim JS,Kang TS,Kim JB,etal.Significance association of C-reactive protein with arterial stiffness in treated non-diabetic hypertensive patients〔J〕.Atherosclerosis,2007;192(2):401-6.

14 Anan F,Masaki T,Umeno Y,etal.Correlations of high-sensitivity C-reactive protein and atherosclerosis in Japanese type 2 diabetic patients〔J〕.Eur J Endocrinol,2007;157(3):311-7.

15 向小平,胡大一,寧新惠,等.原發性高血壓患者血壓分級及危險因素分層與脈搏波傳導速度關系的研究〔J〕.中國心血管病研究雜志,2007;5(3):216-8.

16 Nagano M,Nakamura M,Sato K,etal.Association between serum C-reactive protein levels and pulse wave velocity:a population-based cross sectional study in a general population〔J〕.Atherosclerosis,2005;180(1):189-95.

17 王曉玉,劉永銘,周新人,等.2型糖尿病患者脈搏波速度的變化及影響因素〔J〕.中國糖尿病雜志,2010;18(10):767-9.

18 Li CH,Wu JS,Yang YC,etal.Increased arterial stiffness in subjects with impaired glucose tolerance and newly diagnosed diabetes but not isolated impaired fasting glucose〔J〕.J Clin Endocrinol Metab,2012;97(4):E658-62.

19 Ryuichi Kawamoto,Yasuharu Tabara,Tomo Kusunoki,etal.A slightly high-normal glucose level is associated with increased arterial stiffness in Japanese community-dwelling persons with pre-diabetes〔J〕.Vasc Med,2013;18(5):251-6.

20 Bhole V,Choi JW,Kim SW,etal.Serum uric acid levels and the risk of type 2 diabetes:a prospective study〔J〕.Am J Med,2010;123(10):957-61.

21 王法弟,付朝偉,陳 躍,等.農村社區成人糖尿病發病及空腹血糖水平異常情況研究〔J〕.浙江預防醫學,2011;23(1):4-7.

〔2016-01-12修回〕

(編輯 苑云杰/曹夢園)

吳壽嶺(1960-),男,主任醫師,碩士生導師,博士,主要從事心腦血管疾病防治研究。

劉 暉(1975-),女,主治醫師,碩士,主要從事糖尿病及并發癥研究。

R587.1

A

1005-9202(2017)11-2707-04;

10.3969/j.issn.1005-9202.2017.11.047

1 河北聯合大學研究生院 2 河北聯合大學附屬開灤總醫院心內科