地方基本公共服務均等化現狀分析

周伯橋

摘要:目前我國經濟發展日新月異,人民生活水平不斷提高,在新常態下的生活中,均等享有基本公共服務是每個公民的權利。而現實中存在著區域間、城鄉間以及不同群體間基本公共服務非均等化現象。主要原因有二:一是事權與財權不匹配導致基本公共服務非均等化,二是政府管理不夠科學,缺少對基本公共服務的考核。

關鍵詞:基本公共服務;均等化;現狀分析

中圖分類號:F123文獻標識碼:A

文章編號:1005-913X(2017)04-0026-02

一、基本公共服務和基本公共服務均等化的內涵

基本公共服務所包含的內容主要有:一是確保生存保障在平等的基礎上,提供就業服務方面、基本養老保險方面、基本生活保障方面和基本住房保障方面等基本公共服務;二是健康保障方面,要提供基本公共醫療衛生和基本醫療保險等基本公共服務;三是保障人民發展權方面,通過完善公共教育領域、文化體育領域、公共基礎設施領域、環境保護領域和公共安全等領域的基本公共服務來保障人。這也與《國家基本公共服務體系“十二五”規劃》中所給出的基本公共服務范圍相一致。基本公共服務均等化說的是全體人民都能夠平等的享受這些服務,其中最重要的一點就是機會均等,并不是簡單的無差異化,也不是絕對的平均化。

二、基本公共服務均等化存在的問題

從整體上看,我國基本公共服務需求量龐大,總體供給量不足,基本公共服務供給還存在很多不均等的方面,主要原因也體現在三個方面,一是區域之間存在著不均等問題;二是在城鄉之間存在不均等問題;三是不同組織群體在享受基本公共服務上存在著顯著差異。

(一)區域不同導致基本公共服務非均等化

我國幅員遼闊,各地發展水平不同,在提供基本公共服務方面,也是不同。從就業、教育、醫療方面提取部分數據進行參考對比,如下表。

從表格中,可以看出北京的失業率最低為1.4%,而黑龍江為4.5%,約是北京的3.2倍;每十萬人高等教育平均在校生數最高為北京5218人,最低的為新疆1759,均值說明了新疆的高等教育普及遠遠低于北京;每千人衛生技術人員這一項里,北京數值為10.40,遠高于全國各地數值。上述指標只是在各項基本公共服務中提取的一部分數據,但是也能

(二)城鄉二元結構導致基本公共服務非均等化

長期以為,我國的城鄉二元制結構在一定程度上也顯現基本公共服務非均等,及基本公共服務失衡的狀況。

1.醫療衛生的差距

在城鄉二元制結構的基礎上,醫療衛生資源上也有很大差距,農村居民看病難、看病貴,資源的匱乏在一定程度上增加了農村居民看病成本。

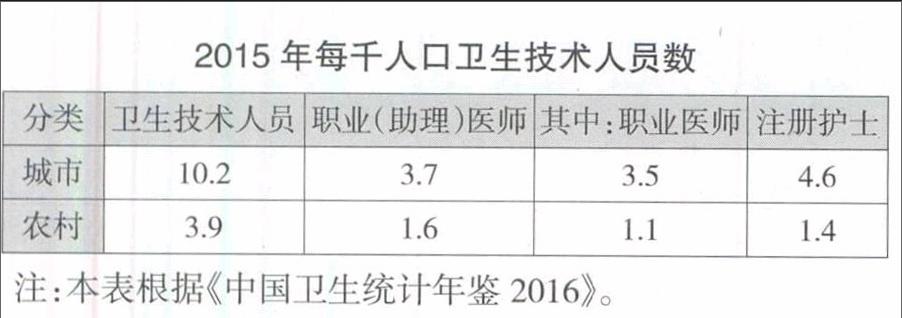

從以上兩個表格的數據中可以看出,2015年衛生人員數,執業醫師、注冊護士、藥師(士)、技師(士)這四項指標,城市與農村的衛生技術人員在數量上存在很大差距,農村的衛生醫療人員匱乏,各項數值均低于城市。2015年每千人衛生技術人員數城市為10.2,而農村僅為3.9;農村的醫師和護士的數量也遠低于城市。

2.義務教育資源的非均等

我國公民有享受九年義務教育的權利,能夠享受這些權利的前提是有足夠的教育資源。雖然近些年義務教育學校每年比例都在提升,但是仍不能很好地滿足人民對基本公共服務中教育資源的需求。城鄉教育資源的差距不僅僅體現在學校和教師的數量上,還體現在師資水平。就我國初中教師隊伍而言,本科及以上學歷的教師已經達到80.2%,較去年增長2.3%,但是城市教師的達標率比農村高出了13%;小學教師隊伍中,中級及以上職稱的教師占到了53.2%,城市比農村高3.3%;中學教師隊伍中,中級及以上職稱的教師占到了60.8%,城市比農村高6.2%。

教學條件方面,城市教學條件仍比農村好很多,城鄉差距明顯。我國小學接人互聯網比例為85.6%,城鄉差距明顯,城市小學接入互聯網比例為96.8%,農村小學接人互聯網比例為83.8%,城鄉差距明顯,相差13個百分點。

3.社會保障的非均等

近幾年國家加大對社會保障的投人,從整體上看,我國社會保障事業有了明顯的提高和發展。但是,城鄉之間的社會保障還存在很大差距,這些差距主要反映在實際保障水平上,同時,社會保障的管理水平也存在一定差距。

從上表中可以看出,2015年城市低保對象和低保人數遠遠低于農村,農村的低保對象約是城市的3倍,低保人數約是城市的2.9倍,在低保需求上,農村要高于城市。然而,城市低保平均標準約是農村標準的1.7倍,城市低保月人均補助約是農村的2.2倍。

以上通過對醫療衛生、教育服務、社會保障三個方面進行了城鄉比較,可以看出城鄉二元結構在基本公共服務上存在很多差距,這在一定程度上拉大了城鄉居民生活差距,對社會穩定造成影響。

(三)不同群體在享受基本公共服務上的非均等

社會是由不同的群體構成,不同群體在享受基本公共服務上也有自己的行為偏好,這就不可避免地導致了不同群體在享受基本公共服務上的非均等。這樣的問題在一些特定群體上體現的十分突出,尤其是一些弱勢群體,如農民工群體、殘疾人群體等,由于群體本身的特殊性,他們在對基本公共服務上有特殊的要求,所以這些群體與社會其他階層群體相比,享受基本公共服務更為不足。

三、基本公共服務非均等化的原因分析

(一)事權與財權不匹配導致基本公共服務非均等化

自1994年分稅制改革以來,地方政府進行基本公共服務的資金大多來自上級政府的轉移支付,由于基本公共服務的需求量龐大,地方政府不能自由支配地方的全部財政收入,導致地方政府在基本公共服務均等化的進程中遇到了資金不足的難題。而基本公共服務均等化的過程的主要實施者是地方政府,也就意味著基本公共服務的重擔全部落在地方政府肩膀上,并且很大一部分落在基層政府肩膀上,基層政府承擔了大部分基本公共服務的職能,而資金的缺口卻難以彌補,事權與財權不匹配導致基本公共服務均等化不能很好實現。

近些年來以GDP為主的政績考核,在一定程度上影響了地方政府的投資偏好。地方政府為提高自己財政收入,把過多的精力都放在經濟建設上,一定程度上忽視了基本公共服務這種社會建設。這也導致基本公共服務非均等,總量供給不足,地區供給非均等。

(二)政府管理不夠科學,缺少對基本公共服務的考核

基本公共服務的供給上主要有兩個方面的決定因素:一是經濟能力,二是供給水平。前者需要財政投入基本公共服務的多少,以及財政投入的合理分配,后者則需要科學化的政府管理,以及科學的考核機制。考核分為兩部分,一種是對基本公共服務建設的考核,對于基本公共服務建設好的政府要予以嘉獎,納入政績考核之中,激發政府建設基本公共服務的熱情;另一種是對基本公共服務的供給考核,考核財政資金的使用效率,以及基本公共服務的合理性,防止供給過于單一,基本公共服務供給不科學。