日本專利侵權損害賠償數額計算的理念與制度

張 鵬

日本專利侵權損害賠償數額計算的理念與制度

張 鵬

專利侵權救濟的實效性在很大程度上取決于侵權損害賠償數額算定的司法判斷。在此問題上,日本通過修法后近二十年的發展,從實體到程序都形成了較為妥當的制度架構,并在鼓勵創新與抑制侵權方面提供了科學性的評價標準。更為重要的是,其從理念上突破了傳統侵權行為法以“損害填補”為唯一功能的桎梏,通過損害賠償制度探尋對于將來侵權行為發生可能性的最佳抑制,使包括權利人實際損失、侵權人所獲利益、許可使用費合理倍數在內的各種損害賠償計算方法統一服務于抑制侵權行為的制度目的。

損失填補 最佳抑制 懲罰性賠償 市場機會的喪失 損害計算方式

引 言

專利侵權救濟的實效性在很大程度上取決于侵權損害賠償數額算定的司法判斷。與停止侵害救濟方式不同,侵權損害賠償更多地體現了救濟的“回溯性”,是面向權利人既已發生的“損害”事實進行評價。與有形財產“損害”的“可視化”不同,無形財產的現實損害以市場競爭為媒介發生,其數額評價面臨因果關系、證據獲取、市場需求變化等困難。如果對這種損害數額進行過少評價的話,考慮到侵權行為監控、發現與執行的成本,相比于事前向權利人取得許可來說,侵權人未經許可的專利實施行為更加有利,因此將會誘使未經授權的實施行為頻發,使得賦予專利權排他性效力無異于畫餅充饑;相反,如果對這種損害數額進行過多評價的話,考慮到專利權效力范圍確定上的不明確性,正當的技術方案實施者可能懼怕高額損害賠償而放棄實施權利要求范圍之外的技術方案,這相當于擴大了專利權的保護范圍①田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第308頁。。結合近期標準必要專利損害賠償數額算定中出現的“許可費疊加”所導致的高額損害賠償數額現象,賠償數額也絕不是越多就越有利于專利制度功能的實現。

不同于《侵權責任法》上對損害進行評價的具體規則,我國《專利法》第65條對損害賠償數額的算定方式明確列舉了權利人實際損失、侵權人所獲利益、許可使用費合理倍數以及法定賠償四種方式①從歷史沿革角度看,對于專利侵權損害賠償數額算定方式,我國在1984版專利法中并未作出明文的規定。1992年對專利法進行第一次修正時,對于《專利法》第60條也并未作出修改。因此在當時的司法實踐中,對于專利侵權行為的損害賠償計算方法存在諸多爭議。對此,最高人民法院于1992年12月29日發布的《關于審理專利糾紛案件若干問題的解答》(法發[1992]3號)(以下簡稱“解答”)中首次明確了損害賠償數額算定的三種方式,并確定了以專利權人遭受的“實際損失”為中心的原則。在2000年第二次修訂專利法時對第60條進行了修改,并對損害賠償的計算方法作出明確規定,與“解答”相比,專利法第二次修改中體現出了若干鮮明特點:其一是將權利人損失與侵權人獲益并列作為一款規定;其二是將權利人的“實際經濟損失”改為“損失”、將侵權人獲得的“全部利潤”改為“利益”;其三是認定只有被侵權人損失或者侵權人獲得的利潤難以確定時,才可以參照許可費合理倍數確定。之后,在最高人民法院于2001年7月1日起施行的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》(法釋[2001]21號)(以下簡稱“規定”)中,對于損害賠償的計算方法進行了補充,加入了法定賠償這一方法,數額為人民幣5000元至30萬元,最高不超過50萬元。至此,損害賠償的計算次序成為:首先權利人的損失與侵權人的獲利并列,其次為許可費的倍數,最后以法定賠償作為兜底。2008年第三次修正專利法時,將第60條改為第65條,與之前規定相比體現出如下鮮明特點:其一是對于損害賠償數額算定的方式給出了明確的順位,首先是權利人的實際損失,其次是侵權人的獲利,然后為許可費的合理倍數,最后以法定賠償作為兜底。將權利人的實際損失優先于侵權人的獲利進行考慮;其二是將權利人“損失”改為“實際損失”;其三是大幅提高了法定賠償額的上限;其四是將權利人為制止侵權行為所支付的合理開支納入損害數額范疇。。從四種方式的運用實踐來看,存在較多適用法定賠償條款、且總體上判賠數額普遍較低的現實問題②在《全國人民代表大會常務委員會執法檢查組關于檢查《〈中華人民共和國專利法〉實施情況的報告》(中國人大網 2014年6月23日)中就明確指出:“專利維權存在‘時間長、舉證難、成本高、賠償低’、‘贏了官司、丟了市場’以及判決執行不到位等狀況,挫傷了企業開展技術創新和利用專利制度維護自身合法權益的積極性”。司法實踐的分析亦可見于:陳錦川:《從司法角度看專利法實施中存在的若干問題》,載《知識產權》2015年第4期,第17頁。。對此,在《專利法修訂草案(送審稿)》③國務院法制辦公室:《國家知識產權局關于〈中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)〉的說明》(2015),http://www. chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201512/20151200479591.shtml,最后訪問時間:2017年2月10日。中,為解決“賠償低”問題,增設了對故意侵權的懲罰性賠償制度。而為解決損害賠償數額算定上的“舉證難”問題,也完善了相關證據規則④《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(法釋[2016]1號),以下簡稱“司法解釋二”。第27條中對于被控侵權人侵權獲利證明中舉證責任的分配與證明標準的設置進行了有利于專利權人的規定。。對前者路徑,早有學者從創新活動與創新規則的角度指出應該審慎地對待損害賠償上的懲罰性⑤蔣舸:《著作權法與專利法中“懲罰性賠償”之非懲罰性》,載《法學研究》2015年第6期,第81頁。;而對后者路徑,由于計算侵權所得的賬簿信息屬于一方極端重要的商業秘密,如何在降低專利權人舉證難度的同時,防止對被控侵權人商業秘密的披露仍需要在程序法上有所設計。

當前我國在專利侵權損害賠償數額算定問題上所面臨的種種問題,同樣出現于日本專利制度發展史上。在20世紀90年代,實務界普遍認為日本司法實踐中過低的損害賠償金額不利于創新激勵,特別是在當時世界范圍內正興起“親專利,促創新”的司法政策,認識到與美國通過強專利保護促進創新的舉措相比,日本明顯陷入了專利權保護不力,世界范圍內競爭不利的窘境,因此日本通過修法改革損害賠償金額算定的方式,并通過一系列司法實踐提高了損害賠償金額。上述實踐對當下正面臨相同境況的我國具有很強的借鑒意義。因此,本文擬從日本專利損害賠償數額算定的沿革與適用入手,通過對權利人實際損失、侵權人所獲利益、許可使用費合理倍數三種算定方式背后理念的探討,試圖為評價專利侵權損害賠償數額提供科學性標準,希望對我國實踐中相關問題的解決提供有益的借鏡。

一、修法前專利侵權損害賠償數額算定上的三種傾向

在1998年日本專利法修改前,對專利侵權損害賠償金額的計算方法存在三種不同的規范基礎:一是依據《民法》第709條,權利人可以依逸失利益的金額主張損害數額;二是依據《專利法》第102條第1款,推定侵權人所獲利益的金額為損害數額;三是依據《專利法》第102條第2款,主張通常的實施許可費作為損害數額。但是三種計算方法在實踐中由于存在后述三種傾向⑥三種傾向的提煉參考了田村善之教授的整理,見于田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第309頁。,因此并未起到合理算定損害賠償金額的規范功能,進而導致了對于專利權保護不力的批判之聲不斷。

(一)對逸失利益的算定存在“全有或全無”的傾向

傳統民法中逸失利益的算定依據“假如沒有侵權行為,權利人本可以達到的利益水平;卻因為侵權行為的存在,導致喪失的利益”,而損害賠償的宗旨就是填補這兩者利益水平之間的差額。在既有專利權侵權案件中適用逸失利益算定方式的類型一般均為:由于侵權行為的存在導致銷售額減少的逸失利益。作為專利權人需要證明其銷售額的減少與侵權行為之間的因果關系。而在實踐中專利權人很難證明這一因果關系。在專利權人自身并不實施專利技術方案的情況下,根本不承認逸失利益算定方法①東京地判昭和46.6.14判タ266號220頁(食品切斷器案)。;即使專利權人自身實施了專利技術方案,且證明了在被告侵權行為發生后專利權人銷售額減少的事實,也不意味著專利權人完成了因果關系的證明義務,法院通常要求專利權人進一步證明即使沒有侵權行為,侵權產品所面向的市場需要也會由專利權人的產品所滿足。一般只有在權利人產品的技術性能極其優異、其他市場上存在的產品很難起到替代作用時才承認因果關系的成立。因此在市場上除了專利權人產品外,如果也存在達到同樣或相似技術效果的產品的話,一般均否定因果關系的存在。此外,在侵權產品的價格與專利產品十分懸殊的情況下,可能購買侵權產品的市場需要根本不會轉向購買高價的專利產品,因此侵權產品的存在與專利權人銷售額的減少也不存在因果關系。

事實上,在證明停止侵權行為后有多少原來購買侵權產品的消費需求會轉向購買專利產品的過程中,除非專利權人可以證明全部需求都會轉向專利產品,否則法院不會輕易給出一個具體的比率。因此在逸失利益算定的適用方面存在“全有或全無”的傾向,專利權人要么拿到侵權產品所占需求的全部,要么由于缺乏證明逸失利益的因果關系而否定此種損失,專利權人因此無法獲得逸失利益的任何賠償。故而除了極其特殊的情形,逸失利益算定方法在實踐中較少得到法院的支持,《民法》第709條規定的權利人可以依逸失利益的金額主張損害數額在實務中往往形同具文。

(二)對侵害者利得的算定存在排除權利人本身不實施的傾向

《專利法》第102條第1款有關侵害者利得作為損害賠償數額計算方法的規定是以“推定”形式存在的,當專利權人證明了侵權人所獲利益的金額后,就推定這一金額為專利權人逸失利益的數額。在此基礎上,如果侵權人能夠證明權利人所遭受的實際損失少于侵權人利得的話,則對侵害者利得進行減額計算。這一推定性質的規定在實踐中最大的問題就在于:由于是逸失利益的推定規定,因此當專利權人本身并不實施專利技術,而是作為許可主體存在時,并不存在逸失利益,因此推定規定無法適用②東京地判昭和37.9.22判タ136號116頁(二連槍玩具案)。。同時,在專利權人實施了專利技術方案的情況下,一般對可以證明的侵害者利得全額給予賠償。而這種思考方式在被控侵權技術方案只占被控侵權產品的一部分,或某一產品中包含多個技術方案的情況下,如果給予專利權人全部侵害者利得,而不按“貢獻率”進行配分的話,又會造成損害賠償數額超過應獲利益③管育鷹:《專利侵權損害賠償額判定中專利貢獻度問題探討》,載《人民司法》2010年第23期。;如果按照專利權人技術方案的貢獻率配分利益的話,又會面臨技術分攤難題④和育東:《專利侵權賠償中的技術分攤難題》,載《法律科學》2009年第3期。。

此外,在侵權人利潤計算上,司法實踐往往采取“凈利潤”的概念,也就是扣除了固定成本后的利潤⑤田村善之著:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第226–227頁。。即使在某些判決中考慮到由于專利權人獲取被控侵權人一般管理費用等十分困難,從而以包括固定費用在內的“毛利潤”計算侵害利得,但是同時也允許被控侵權人通過舉證其銷售費用、管理費用等固定費用予以扣除。也就是說從實體上看,還是采取了“凈利潤”的思考方式。但是從逸失利益算定的原理來看,假設沒有侵權行為的話,如果被控侵權產品的市場需求全部由專利技術滿足的話,由于固定成本并不會因為產品銷量的增加而產生比例性的變化,對專利權人來說是不會增加投入這些成本的,因此對同一市場需求,由專利權人來滿足或由被控侵權人來滿足,在利潤計算上產生明顯區別。如果按照“凈利潤”的概念計算侵害者利得的話,使得專利權人可獲得的賠償數額不足以彌補其市場價值。

(三)對實施許可費的計算存在平均化傾向

《專利法》第102條第2款所述“通常的實施許可費”在司法適用中,即使在專利權人自身并不實施專利技術的情況下,也可以依據此款規定計算損害賠償數額。但是在判定標準上主要是以:專利權人技術方案既有的實施許可實踐以及該技術方案在行業內通用的許可費標準兩種為主要參考。

對前者來說,專利權人既有的實施許可實踐往往是針對尚未發生的實施行為的授權,并在預測被許可人可能獲得的利潤基礎上達成的合意。當然被許可人實際上可能因為實施技術方案而獲利,也可能并未滿足市場需求而承擔商業風險。同時這種不確定性的預測還包含了專利權可能被無效的風險,也包含了被許可使用人所使用的技術方案也許根本不在專利權人權利要求范圍之內的風險。合法獲得許可的被許可人是在承擔了上述風險的前提下,與專利權人達成許可費合意的,而這些不確定性都直接導致了事前的許可實踐存在低額化傾向。其原因就在于:在侵權行為發生后,侵權人可以僅挑選可能在市場中獲得收益的技術方案進行模仿,可以通過一系列手段回避無效風險等來從事經營活動。如果對被控侵權人適用既有許可費實踐的話,對侵權人而言,與其合法地取得專利實施許可,還不如侵權來得較為有利①田村善之著:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第251-252頁。,這樣實際上是在誘發侵權行為的發生。另一方面,從證據角度來看,對專利權人來說,既有的許可費率往往構成企業核心商業秘密,因此較少予以披露,因此以銷售總額乘以業內通用費率的方法作為許可條件的做法較為普遍。

就行業內通用的許可費標準來說,司法實踐中存在專利權人既有許可費率高于行業內通用標準時,依據行業通常標準對其進行減額處理的做法②東京地判昭和59.2.24判タ536號307頁。。就專利的經濟價值而言,不同專利的價值千差萬別,如果按照行業內通用標準的話,無疑會忽略某一具體專利技術的特異性,造成對其價值評價的低額化傾向。

二、專利侵權損害賠償數額計算的理念轉變

修法前的司法實踐所導致的損害賠償數額過低現象,一方面是受到了損害賠償計算手段的局限,更重要的是在于對專利侵權“損害”的理解上受到了傳統民法上侵權行為損害計算的“填平原則”的限制,更深層次則是對侵權行為法制度功能的不同理解而導致的不同制度設計。

如果將侵權行為法的主要目的歸因于“填補損失”的話,那么探尋專利權人到底因為侵權行為的存在遭受了何種損失的工作就成為頭等大事。盡管可以通過舉證責任轉移、數額推定等技術性手法降低專利權人證明“損失”的難度,但是在原理上,對專利權人不實施、或即使實施技術方案,卻由于市場份額、產品售價等因素不能導致市場機會轉向專利產品的情況下,如果進而主張侵害者利得與實施許可費的話,其賠償只能在“填補損失”的侵權行為救濟之外尋求請求權基礎。

如果將侵權行為法的主要目的擴展為探尋“最為恰當地抑制侵權行為發生”的話,那么任何一種損害賠償數額計算方法的制度設計都是服務于“抑制侵權行為發生”這一最終目標的技術手段。兩種理念直接導致了對專利侵權損害賠償數額算定方式的不同理解。在前者項下產生了對數額算定方式的分割性理解;在后者項下,“損害”概念僅僅是一種法技術的擬制,具有多樣性與靈活性的規范特征,并統一于“抑制侵權行為發生”的制度目的。

(一)數額算定方式的分割性理解

1.以“填補損失”為基礎的逸失利益

傳統的以救濟權利侵害為目的的侵權損害賠償制度存在諸項教義:一是“被害者應被填補的損失應以被害者現實遭受的損失為限”;二是“被害者不應因侵權行為的原因而獲利”;三是“未經許可實施他人權利的主體,因自身才能與努力而獲取的利得,不應納入權利人的損失范圍之內”①潮見佳男:《著作権侵害を理由とする損害賠償、利得返還と民法法理》,載《法學論叢》2005年第156巻5=6號,第218頁。。納入民事侵權救濟范疇的專利侵權損害賠償制度主要是以“回溯性”為主要特點,事后的評價既已發生的損害事實。因此由專利權人依據實際損失原則逐項證明其所遭受的損失,并在與侵權行為具有相當因果關系的范圍內承認填補這一損失。專利權人沒有損失的賠償請求,或懲罰性的賠償請求在以“填補損失”為基礎的逸失利益主張方面都不能得到支持。其中對民事侵權行為是否可以適用懲罰性損害賠償,在“萬世工業”案②最判平成9.7.11民事51卷6號2573頁。中最高法院給出了明確的意見:該案是外國判決要求日本法院予以執行,在該判決中包含了懲罰性賠償的規定。最高法院根據日本民事訴訟法的規定,判定外國判決中判令他人承擔懲罰性賠償的部分,因違反日本的公共秩序而無效。其說理重點在于:基于侵權行為的損害賠償制度,是將被害人產生的現實的損害進行金錢評價,通過加害人對這一損害進行賠償,以使被害人蒙受的損失得到填平,恢復到未被施加侵權行為時的狀態。通過讓加害人負有損害賠償義務,即便結果上產生了對加害人的制裁以及一般預防的效果,那也只是反射性、派生性的效果,應該說與對加害人進行制裁與一般預防為根本目的的懲罰性賠償制度存在本質上的不同。在日本,對加害人進行制裁,抑制未來發生同樣行為的,是交由刑事與行政上的制裁來進行的。在侵權行為的當事人之間,被害人除從加害人處獲得實際發生損害的賠償之外,還將獲得制裁與一般預防為目的的賠償金,與日本基于侵權行為的損害賠償制度的基本原則乃至基本理念相左。

因此,在嚴格區分公私領域的日本,通過私人民事權利的行使履行國家刑罰權所應履行的懲罰性功能的做法是不被認可的,另一方面也無法認可專利權人的“因禍得福”。這樣就導致了雖然現實中存在懲罰性損害賠償的現實需要,但是過高的損害賠償數額會成為商業風險,因此日本在此處是十分審慎的。

2.以“準無因管理”為基礎的侵害者利得返還

無法定或約定義務而為他人利益管理事務的主體,應依據無因管理的規定,負有向他人給付所獲利益的義務。當該主體不是為他人的利益管理事務,而是出于自身目的管理事務的,不屬于民法中的無因管理。而學說上則指出:管理事務的主體即使是為自己目的而管理事務,當其知曉實際是他人事務的情況下,相比于合法為他人利益進行管理的主體來說,反而由于不屬于無因管理,而不需要承擔向他人給付所獲利益的話,顯屬明顯不當。因此對不是為他人目的而管理事務的,學說上主張類推適用無因管理的規定,稱之為準無因管理③鳩山秀夫著:《日本債權法各論下》,巖波書店1920年版,第775-776頁。轉引自田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第270頁。。而專利侵權行為則是典型的適用準無因管理的情形。針對被控侵權主體未經許可的實施行為,相當于為自身利益代專利權人管理專利技術方案的實施事務,因此應將其所獲利益類推無因管理規定返還專利權人。也就是作為侵權損害賠償計算方法的侵害者所獲利益實際上是依據準無因管理請求權而實現的,在制度目的上準無因管理制度本身就包含了對侵權行為人的制裁功能④好美清光著:《準事務管理的再評價》,谷口還歷紀念文集,第379-391頁。轉引自田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第270頁。。

將準無因管理作為侵害者利得的請求權基礎,的確可以彌補以填平為原則的損害賠償數額計算方法難以將侵害者利得納入的理論缺陷。同時從制裁目的出發可以解決將侵害者利得作為逸失利益推定數額的矛盾之處,即專利權人不實施時不存在逸失利益,因此逸失利益的推定也不應存在。但是在強調制裁目的的同時,準無因管理請求權的適用也會造成專利權人“因禍得福”現象的產生。例如,準無因管理主體生產銷售的產品中專利權人的技術方案僅占其一部分,就需要將就該產品的所有利益進行返還。如果說這對于惡意侵權還有一定道理,但是在資金、智力投入等方面,被控侵權主體對所獲利益也有貢獻因素的情況下,如果也返還專利權人則過分擴張了制裁功能⑤田村善之著:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第270頁。。

3.以“不當得利”為基礎的實施許可費

由于專利權人在未實施技術方案時,如果也允許其主張實施許可費的話,那么在財產狀態差額說下很難解釋這一請求權的性質。在學說上有以不當得利請求權做為基礎解釋實施許可費的主張,包括專利技術方案在內的對于他人財產未經許可的使用行為,其所得的不當性體現在對于財產歸屬秩序的破壞。專利法將某一財產的歸屬排他性的劃分給專利權人時,為維護這一財產歸屬秩序,專利權人有權要求對技術方案本身的價值主張權利。而技術方案本身的價值一般以實施許可費為標準,因此不當得利請求權的數額一般為實施許可費數額①廣中俊雄著:《債權各論講義》,有斐閣1979年第5版,第367頁。轉引自田村善之:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第266頁。。

當然在日本民法上對于不當得利制度的功能與本質存在多元認識,這直接導致了所應返還的不當利得在范圍上有所差異。如果采取“配分說”的話,那么所謂不當利得制度目的就在于將法定的劃歸到權利人的排他性歸屬秩序所產生法益的客觀價值予以返還,糾正的是財產狀態的不正當性,在數額上以客觀價值為基礎,即該法益通過合意的締結所應獲得的市場機會;如果采取“違法性說”的話,那么不當得利的制度目的就在于剝奪侵權者違法行為所獲得的利益,糾正的是財產利用行為的不正當性,在數額上體現為侵權者所獲得的財產利益的主觀價值②潮見佳男:《著作権侵害を理由とする損害賠償、利得返還と民法法理》,載《法學論叢》2005年第156巻5=6號,第247頁。。如果對應到專利權侵權問題上的話,那么前者則以標志專利權客觀市場價值的實施許可費為基礎,而后者則以侵權者所獲利益為基礎。由于前者學說在日本形成了通說的地位,因此以不當得利請求權解釋侵害者利得的剝奪制度并不流行。而以市場通常實施許可費為返還基礎的“配分說”則代表了不當得利請求權在專利侵權行為中的主流救濟思路。但是其局限也在于其追求的是保護法益市場價值的“客觀性”,又回到了對實施許可費進行計算上的平均化傾向,因此不利于實現對于專利權人的救濟。

(二)數額計算方式的統一化理解

在侵權行為法上,對于“損害”概念的理解,除了在“損害填補”與“懲罰性賠償”兩者間非此即彼的選擇外,事實上近年以“一般預防”為目的,在事后評價既已發生的損害事實的同時,也以事前抑制為目的,不僅僅限于加害者,對于包括受害者在內的全體行為者來說,通過侵權行為救濟方式的設置激勵其為某種行為或禁止為某種行為③森田果,小塚荘一郎:《不法行為法の目的――「損害填補」は主要な制度目的か》,NBL 2008年第874號,第10–21頁。。這樣的話,損害評價的焦點就不僅僅在于諸項計算專利權人所實際遭受的“損失”,同時也要考慮到抑制效果。考慮到專利侵權行為與一般對于有體物的所有權侵權行為情況不同,侵權行為可能隨時隨地發生,也因事實上難以察覺,不易事前預防,且具有快速蔓延的性質。再加上不同于商標或著作權領域,對侵權行為存在通過刑法實現的震懾效果,而專利領域由于技術判斷上的困難,因此并不存在針對他人侵犯專利權的刑法規制,因此民事上的預防與抑制效果更顯得尤為重要④李素華著:《專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用》,《臺大法學論叢》2013年第42卷第4期,第1396頁。。

上述理念的轉變直接導致了“損害”概念的多樣化,并從嚴格的財產狀態差額說到規范性損害概念。所謂規范性損害賠償的概念是由日本著名知識產權學者田村善之教授提出的,主要是指市場上存在對專利技術方案的需求,這一需求通過利用了專利技術方案的產品得以滿足。專利法的規范性就體現在將他人未經專利權人許可的以生產經營為目的的利用技術方案滿足市場需求的行為予以排除,對于利用市場需求實現的收益或收益的預期與可能性都排他性地賦予專利權人。此時專利權人或是自己實施技術方案、或是許可他人實施技術方案,無論哪種具體的實施形態,其對于滿足市場需求所獲取的收益都具有權利⑤田村善之著:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第213頁。。專利權侵權行為就是未經專利權人許可私自滿足某一技術方案的市場需求,從而排除了專利權人自主實現市場需求的選擇權行為。損害賠償就是對于上述滿足市場需求的交易機會的金錢評價過程,其中最為重要的就是以市場交易機會的喪失為基礎的適當實施許可費賠償方式作為具有兜底性質的損害賠償計算方法。哪怕專利權人不存在逸失利益角度的損害,或侵權者所獲收益為零的情況下,侵權者仍需要承擔適當實施許可費的損害數額。

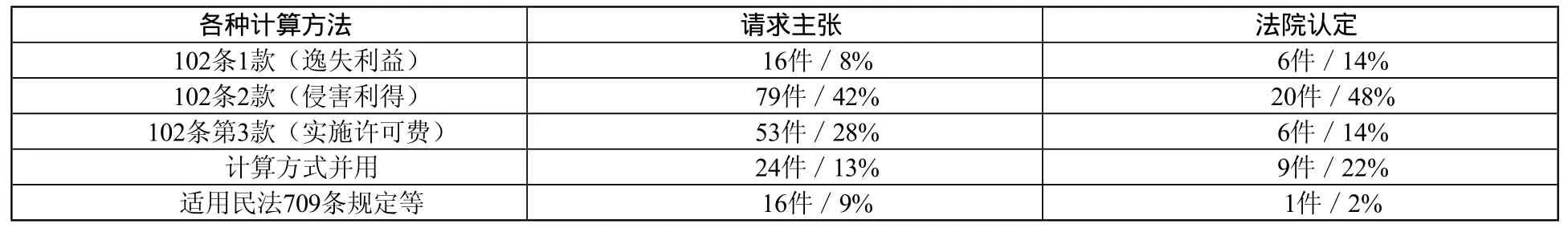

在市場機會喪失的數額計算上,由于面對市場上對于同一技術方案的某一具體消費群體的需求只有一次,因此對同一消費機會的利用不可能獲得多次賠償的機會①徐小奔:《論專利侵權合理許可費賠償條款的適用》,載《法商研究》2016年第5期,第188頁。。盡管第102條依次規定的逸失利益、侵權人利得與實施許可費三項計算規則的選擇順序交由權利人在訴訟中予以自行選擇②各種計算方法的利用狀況統計:

調查對象為2009年1月-2013年12月間發明專利權、實用新型專利權侵權訴訟地方法院(東京及大阪)判決,共225件。內閣官房知的財產戰略推進事務局:《面向激勵創新的專利侵權訴訟動向調查結果(1)》(2015年3月30日),http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chiizai/dai2/siryou02.pdf,最后訪問時間:2017年2月10日。。賦予了專利權人根據自身舉證能力等選擇對同一損失計算結果最高的計算方式,但是并不允許對于同一損害的重復計算。另一方面對于不同損害,或尚未經過任何計算方法重復計算的損害則允許權利人在一件訴訟中靈活運用多種計算規則共同計算最終賠償額

③

田村善之:《逸失利益の推定覆滅後の相當実施料額賠償の可否》,《知的財産法政策學研究》2010年第31號。

。

典型事例為在主張《專利法》第102條第1款上的逸失利益賠償時,對于侵權者證明了專利權人并不能夠實現市場需求轉向專利產品的部分,專利權人能否再次對這部分扣減的逸失利益推定再次主張第102條第3款上的適當實施許可費數額。由于市場機會喪失作為專利權的主要保護法益,這一保護法益的兜底性救濟方法為適當實施許可費,因此即使由于專利權人本身并未實施技術方案,而不存在因為侵權者實施技術方案所造成的逸失利益的損失,也可以至少獲得高于行業內平均許可費標準的與專利技術方案的市場價值相當的許可費數額。因此對于扣減的逸失利益推定同樣可以再次請求適當實施許可費的賠償④對于這一問題司法實踐中仍存在一定的分歧,持否定意見的判決主要理由在于:如果專利權人就專利法第102條第1款但書所述扣除權利人不能實施的數量(達到99%),又得以《專利法》第102條第3款請求適當實施許可費率(5%)的話,則專利權人所得請求的賠償數額將遠超過所失之利益范疇(知財高裁平成18年9月25日判決(裝置事件))。因此也可以看出在“填補損失”理念下則很難承認各種計算方式的平行適用情況,而這種理念支配下的排除平行計算的實踐并不是主流。。

三、專利侵權損害賠償數額計算的制度展開

針對修法前損害賠償數額計算三種傾向所導致的專利侵權損害賠償數額低,不利于鼓勵創新活動的現象。在1998年日本修改了《專利法》第102條規定,新增了減輕專利權人在因果關系證明上負擔的逸失利益推定規定、修改了相當實施許可費的規定,同時在程序法上也作出了一系列調整。更為重要的是在理念上全面接受了由“損害填補”到“侵權抑制”的轉變,不僅僅局限于專利權人實際所遭受的損害,而是從預防侵權行為頻發的角度,恰當得出專利侵權損害賠償的數額。

(一)逸失利益的數額推定

修法中在專利法中增加了有關逸失利益的規定,其主要目的就是減輕專利權人在因果關系證明上的負擔。當專利權人可以證明其計劃銷售的產品具有為被控侵權人銷售的產品替代可能性時,那么就以被控侵權產品的銷售數量作為基數乘以專利權人單位可獲利潤,并以專利權人的銷售能力為限度作為逸失利益的推定數額。若要實現通過推定逸失利益達到降低專利權人在證明因果關系上的困擾,專利權人同樣需要滿足對于下列要件的證明責任:

一是若無侵權行為,專利權人本可以銷售的產品。對于這一要件并不要求專利權人證明若無侵權行為,侵權行為所滿足的全部市場需求都會轉移到專利產品之上,而只需證明侵權產品和專利產品間存在替代可能性,只要無侵權行為就會有一部分需求有可能轉向專利產品,就滿足了證明要件①田村善之著:《ライ知的財産法》,弘文堂2012年版,第361頁。。實踐中這一要件的證明標準是很容易達到的,在“病理組織檢查標本用托盤”案②大阪地判平成17.2.10判時1909號78頁(病理組織檢查標本作成)。中盡管侵權產品和專利產品在基本構造上存在顯著差異,但只要兩者是同種產品的話就滿足了該要件。在“血液采集器”案③東京地判平成12.6.23平成8(ワ)17460(血液采取器)。中,盡管專利權人與被控侵權人的產品銷售方式相異,即專利權人僅銷售血液采集器,而被控侵權人是將血液采集器和測試試紙成套銷售的,但是只要專利權人證明了即使沒有被控侵權人銷售的成套設備,也會有消費者購買專利權人的采集器的話,那么就履行了初步的證明責任,推定被控侵權人的全部銷售均作為計算逸失利益的基礎,而被控侵權人則承擔了減額的證明責任,即就算沒有被控侵權人銷售的成套設備,多大比例的消費者都不會購買專利權人的采集器單品。此外,即使專利權人沒有實施被侵權的技術方案制造產品,而是實施了另一個技術方案,但只要被侵權技術方案和專利權人實施的技術方案間存在對于市場需要的替代關系,那么專利權人就滿足了證明要件,從而不必擔心因為自身沒有實施專利技術方案而否定逸失利益的存在④田村善之著:《ライ知的財産法》,弘文堂2012年版,第362頁。。

二是專利權人需要證明其單位可獲利潤。其中關鍵問題在于在銷售單價中多大程度扣除包括原材料費、運送費、銷售管理費、人事費、宣傳廣告費等費用。如果采取“凈利潤”的看法,全面扣除上述費用的話,將直接導致專利權人的單位可獲利潤過低。因此學說和實踐中普遍采取了“邊際利潤”的計算方法。也就是對于專利權人已經投入的設備折舊費、人事費等固定費用并不能在銷售總額中進行抵扣,而原材料費、運送費等隨著銷售數量的增減同比例變化的可變費用則應該在銷售總額中扣減⑤田村善之著:《ラ知的財産法》,弘文堂2012年版,第365頁。。

三是專利權人需要證明其具有實施能力。該要件主要是排除了專利權人為個人發明家或的確不具有實施能力的情況。在認定上往往也并不過于嚴格審查,因此不會借助此要件排除專利權人主張逸失利益的資格。

在專利權人滿足上述三個要件后,被控侵權產品的銷售數量就推定為專利權人所遭受的逸失數量,轉而由侵權者證明即使不存在侵權行為,市場需求也不會轉移到專利產品。侵權人主要的舉證包括:侵權產品的價格十分低廉、市場需求是取決于侵權產品中非專利技術方案的特征、侵權者在宣傳廣告上的投入等。例如在“多層輪胎案”⑥大阪地判平成 12.12.12工業所有権法(2期版)2367の 84頁(複)。中,專利產品售價7~7.5萬日元,侵權產品售價僅1500~10000日元,且侵權產品的消費者從沒聽說過市場上存在專利產品,市場上也存在和專利產品相替代的其他類型的輪胎。考慮到這些因素,法院僅認定侵權者銷售總量的30%會轉移到專利產品,因此否定了70%的推定數額。在“血液采集器”案⑦東京地判平成12.6.23平成8()17460(血液采取器)。中專利制品的市場占有率為63.2%,侵權產品的市場占有率為11.6%,其他替代產品為25.2%。因此若不存在侵權產品的話,專利產品和其他替代產品會按照63.2:25.2的比例分配侵權產品的市場需求,因此侵權產品銷售數額的28.5%將會被抵扣。當然實踐中也存在并未完全依照價格差別、市場占有區分等扣減逸失利益推定的案例,典型的包括完全不承認侵權者提出的價格差別、侵權者營業貢獻等理由的實踐⑧如三村量一法官在“老虎機案”(東京地判平成14.3.19判時1803號7ンⅡ))中以市場機會的喪失為理由,認為只要專利產品和侵權產品形成了替代關系,就不再承認侵權者一切關于市場需求不會轉向專利權人的抗辯,而是以造成了市場機會損失的可能性為理由完全承認了專利權人的主張。,也存在幾乎完全承認侵權者提出推翻逸失利益推定的理由,在99%范圍內扣減了逸失利益的推定⑨該案為塚原朋一法官在“自動按摩機案”(知財高裁平成18年9月25日判決(裝置事件))以侵權產品具有專利產品不具備的顯著特征為理由,只承認了侵權產品銷售數量的1%作為專利權人的逸失利益計算基礎。。因此如何通過“市場機會”的概念準確計算“扣減逸失利益推定”的過程仍需建構更加精細的模型。

在另一種情況下侵權者同樣可以要求對于推定進行減額處理,即侵權部分僅占產品一部分的情況。司法實踐中主流是通過“貢獻率”概念的運用實現減額處理。例如在“蓄熱材料制造方法案”①東京高判平成11.6.15判時1697號96頁(蓄熱材料制造方法)。中,對于蓄熱式地暖裝置來說,蓄熱材料是必不可少的部分,因此在地暖裝置全體中認定其“貢獻率”為60%,同時在該案中考慮到專利產品的市場占有率等因素,認定侵權產品銷售量的40%不能轉化為專利市場需求。因此對于100%的侵權產品銷售量,先扣減了“貢獻率”之外的40%,對于剩余的60%,還需要扣減市場占有因素等的40%。因此專利權人只能主張侵權產品36%的銷售量為逸失利益。對于上述“貢獻率”概念的運用,學說上也存在否定性觀點,即“貢獻率”與“市場需求轉向的抵扣”應該是對于同種因素的考量,即侵權產品中若刨除侵權因素,在多大程度上市場需求會轉向專利產品。而兩者都重復性地計算了上述同一因素,因此可能造成過多扣減逸失利益的推定,造成專利權人的損害數額過少計算②田村善之著:《ラ知的財産法》,弘文堂2012年版,第377頁。。

(二)侵害者利得的數額推定

對于侵害者利得的規定盡管條文內容上沒有任何修改,但是在司法適用上則全面借鑒了學說上的貢獻③這點上日本著名知識產權法學者田村善之教授的貢獻十分突出,特別是其大作《知的財産権と損賠償》(弘文堂2004年版)中的一系列觀點。。其中比較重要的解釋論突破包括:

一是在專利權人本身并不實施技術方案的情況下,并不排除侵害者利得推定的適用,而是將其視作第102條第3款中的實施許可費相當金額的推定,由于實施許可費相當金額具有一定兜底的性質,因此即使在不實施狀態下專利權人不存在逸失利益,也存在可以通過許可獲得的利益,而侵害者利得就是許可利益數額計算上的一種方式④田村善之著:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第319頁。。

二是在利得概念的理解上,拋棄了原有的“毛利潤”或“凈利潤”的思考方式,而是引入了“邊際利潤”的概念。具體來說,專利權人只需要證明侵權人的“毛利潤”,也就是收入減去成本的數額,就推定為侵害者利得。而由“毛利潤”到“凈利潤”間所扣除的包括固定費、管理費在內的費用,則由侵權人負有舉證責任。侵權人所證明的自己所實際支出的費用數額并不能立刻予以在“毛利潤”中扣減,而是判斷這些費用從權利人角度看來是否也是必須支出的。舉例來說,假設沒有侵權行為,如果被控侵權產品的市場需求全部由專利權人滿足的話,由于專利權人增加滿足市場需求的生產量時,一部分管理費用并不會因為產品銷量的增加而產生比例性的變化,對于專利權人來說是不會增加投入這些費用的,因此對于同一市場需求,由專利權人來滿足或由被控侵權人來滿足,在“凈利潤”計算上不應扣除這些對于專利權人來說并沒有增加的費用,因此相比于扣除這些費用后的“凈利潤”,“邊際利潤”的數額會相應地提高;

三是拋棄了“全有或全無”的思考方式,針對專利技術方案僅占侵權產品一部分的情況,通過“貢獻率”的調整實現實體與程序準確衡量侵害者利得數額的功能。特別是對在侵權產品的銷售量、利潤之中,專利技術方案并未做出貢獻的情形下,被控侵權人一般掌握更多信息,因此“貢獻率”在程序法上成為了令侵權人承擔舉證責任的工具。

(三)適當實施許可費的計算

在1998年修改中對于第102條第3款中的實施許可費相應金額的規定刪除了“通常”一詞。即在修改前為“實施專利技術方案通常應該獲得的金額”,而在修改后,則為“實施專利技術方案應獲得的金額”。對于這一修改的意義,在“折葉案”⑤東京地裁平成 12.7.18平成 9年)第 19789ジ事件)。判決中進行了明確的說明,即“如果在發現侵權行為后令侵權人支付的實施許可費率和誠信的事前獲得許可從事生產經營活動的被許可人視作同等數額的話,那么鼓勵事前合法取得許可后從事生產經營行為的激勵將不復存在,并會助長侵權行為的頻發。因此修改后的《專利法》第102條第3款規定就是糾正修改前的這一傾向,具體表現在刪除了“通常”二字。此外對于事前取得的實施許可合同,被許可人往往不論銷售數量的多寡都按一定金額(最低保證費率)支付許可費,除了在特定情況下可以解除許可合同外都要履行支付義務,且即使專利權在事后被宣告無效,對于已經履行完畢的許可費也不能要求返還,正是因為被許可人承擔了上述負擔,許可費相比于未承擔上述負擔的侵權人來說往往過低評價,因此在事后回溯性評價侵權人應該承擔的許可費數額時應該在合法取得許可的費率基礎上大幅增加”,在此基礎上對于鋼鐵制品及金屬制品領域行業內通常的實施許可費為銷售額的2%~5%這一侵權人的主張,法院判定實施許可費率應為10%。

也就是說,法院確認實施許可費的參考因素主要包括:1.通常由合同獲得的實施許可費;2.侵權警告后通過和解獲得的實施許可費;3.通過提起訴訟后的和解獲得的實施許可費。如果按照1來確定許可費率的話,很難起到抑制侵權的效果,因此實踐中盡管也十分重視既有的許可實踐,以及行業內的通常許可費率,但往往在此基礎上以1.5~2倍的程度進行增加①田村善之著:《ライ知的財産法》,弘文堂2012年版,第391頁。。此外,近期對于適當實施許可費,也有著眼于研究開發費用的角度進行計算的觀點②知的財産戦略本部:《知的財産推進計畫2016》(2016年5月),第53頁。,即重點考量技術方案本身的創新因素,這包括了與技術方案的研究開發費用(包括成功的概率)與機會費用(投資額中被期待的收益)。這樣將研究開發費用除以技術方案在市場上可以發揮價值的期間,再乘以侵權期間,就可以得到一個從技術方案本身價值角度可資衡量的實施許可費用③中山一郎:《基于日本專利法的損害賠償是否過低》,《中日合作研究第三次會議報告》,2017年1月7日。同樣的觀點也可見于李明德:《關于知識產權損害賠償的幾點思考》,載《知識產權》2016年第5期。。

當然在既有許可實踐及業內的通常許可費率的基礎上增額計算適當許可費率的趨勢也不是一成不變,而是結合具體技術方案的特點與市場需求狀況進行衡量,其中大幅減額的例子也不鮮見。在“一次性紙尿布案”④東京地裁平成19.2.15判例282號,知財高裁平成20.4.17平成19年ネ第10024使捨つ事件)。中考慮到紙尿布作為大量消費且價格低廉的商品,而專利技術方案也僅僅是整個商品多項技術中的一項,盡管在“紙、加工紙”行業的通常實施費率為:原創性5%,非原創性3%,但法院并未參考這一行業通常費率,而是僅給出了0.7%的許可費率。這一傾向也體現在“許可費疊加”現象下調整損害賠償數額的實踐之中。

在IT產業中,專利權利主體分散的“反共有地悲劇”與頻繁交錯的累積性創新活動導致的“專利叢林”可能直接誘發一方可以輕易阻礙各方當事人將多個技術方案進行整合以制造最終市場所需求的產品的進程。即使在上述環境下采取了限制停止侵害請求的救濟方式,如果不同時對于損害賠償數額進行相應調整的話,仍可能阻礙最終產品的市場化。特別是在近期發生的“三星訴蘋果案”⑤東京地判平成25.2.28判時2186號150頁,知財高判平成26.5.16平5(ネ)1ータを送する方法び裝置)。中,日本知識產權高等法院認為:符合FRAND條件的損害賠償額度的具體方法為:首先計算UMTS標準對于蘋果公司iPhone4、iPad2Wi-Fi+3G兩款產品的貢獻度,然后,計算三星公司的專利技術對于UMTS標準的貢獻度。在計算三星公司的專利技術對于UMTS標準的貢獻度時,要考慮許可費率堆疊的問題,因此對于許可費率設置了封頂。通過這樣的方法,知識產權高等法院計算得出蘋果公司應該賠償三星公司約995萬日元⑥這一認定數額相比于原告的請求數額大幅減額。關于該案背景的詳盡介紹請參考:劉影:《日本標準必要專利損害賠償額的計算——以“Apple Japan vs. Samsung”案為視角》,《知識產權》2017年第3期。。

該案中在實施許可費的計算上體現出了若干突出特點⑦田村善之:《FRAND宣特許権基権利行使権利濫用成否(5·完)——対三星電子事件知財高裁大合議判決》,NBL2014年第1033號,第36–52頁。:一是區別于假想交易狀態下的實施許可費確定,該案作為專利侵權案件,已經特定化了具體的侵權技術方案,且通過權利濫用的理由否定了停止侵害請求。因此在對于具體某項技術方案的實施許可費計算上肯定不同于在承認停止侵害請求下的計算方式,對于前者來說并不需要考慮侵權抑制的制度目的;二是對于終端產品所有涉及的專利許可最多只能占終端產品銷售總額的費率(5%)進行了封頂,以防止“許可費率堆疊”現象的發生;三是對于技術標準下的眾多必要專利采取了平均主義的計算方式,即涉案UMTS標準下有529個專利,其中一個的數額就是1/529,不區分哪個專利貢獻更大。如果專利權人希望分配更多比率的話,就應該承擔更多的信息披露義務,以證明其技術方案相比于其他技術方案具有更多的技術貢獻;四是盡管采用了終端產品(蘋果手機)的銷售金額,但是由于蘋果手機上涉及多個標準,因此需要計算UMTS標準所占比率。除了上述四個特點之外,當法院不得不給出某一許可費數額時,可能會給出較低的許可費率,其理由在于將法院的判決作為一種懲罰性缺省規范(penalty default rule),如果專利權人不積極披露其所掌握的既有許可實踐、技術方案的突出貢獻等信息的話,那么就只能適用該較低的數額。

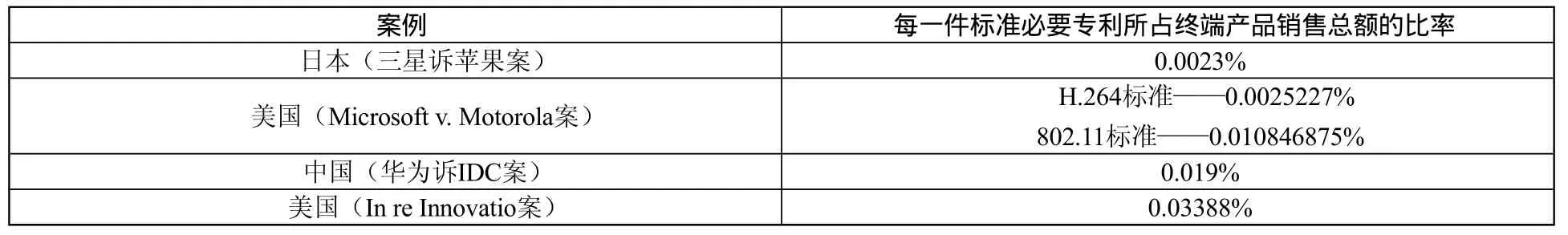

對于上述標準必要專利下實施許可費的減額計算方法,在實務界也不乏批判之聲,特別是橫向比較各國既有的標準必要專利的司法實踐可以看出①各國標準必要專利司法實踐中的相關情況如下:

,在絕對值上日本對于某一件具體標準必要專利所占終端產品銷售總額的比率是最低的。在有關智能手機的各種技術領域,國際上幾乎站在同一平臺參與市場競爭的情況下,日本如此低的損害賠償額是否會影響技術方案的發明創作熱情,進而是否有悖于專利制度通過給予專利權人一定激勵來達到產業發達的目的?這些疑問也是留給日本的新課題。

(四)輕過失下的減額計算

在《專利法》第102條第4款中新增了被控侵權者在輕過失下減少損害賠償數額的規定。與此同時,為了防止法院在利用該款規定進行裁量時超過必要限度,因此也規定了對于輕過失下的賠償數額不可低于依據第102條第3款中有關適當實施許可費的數額。本款規定在實踐適用并不多,且在適用時即使被控侵權人證明了自己具有輕過失,也未必一定對損害賠償數額進行減額計算,而是取決于法院的裁量。一般來說,該款規定主要是針對“連鎖侵權”(即侵權者可能處于不同市場階段,包括上游制造商、中游批發商、零售商等,他們隨侵權產品的流轉而連帶地承擔侵權責任)情況下,在末端流通環節經營多種產品的零售商,以及以生產經營為目的使用某一侵權器械進行生產的最終用戶,如果要求他們對于自身銷售的商品,或使用的器械是否侵犯他人專利權逐一進行確認的話,將是過重的負擔,因此通過輕過失的規定在一定程度上降低了其經營成本②田村善之著:《知的財産権と損害賠償》,弘文堂2004年版,第328頁。。

(五)程序法上的制度保障

除了上述實體規定外,在程序法上日本專利法也進行了一系列的制度設計,以確保損害賠償數額算定的實效性。具體來說主要包括兩個方面的內容:一是在證明損害所需事實出現舉證困難的情況時,法院可以按照適當損害額進行認定;二是責令當事人提出用于計算損害賠償額的資料。

前者是依據《專利法》第105條之三的規定:在認定存在“損失”的情況下,由于證明損害數額所必須的事實在性質上致使舉證極為困難時,法院可以基于口頭辯論全過程的宗旨以及調查證據的結果,認定適當的損害賠償數額。該規定看似十分類似于我國的法定賠償制度,只不過不存在關于賠償數額的上下限的規定。但事實上該規定是對法官在損害賠償數額形成心證的具體規定,而在損害的事實可以證明的情況下,是不可以適用該規定的,需要權利人承擔證明責任。既有實踐中,在賠償額的計算上真偽不明,法官難于形成心證的情況下,一般都做出對于權利人不利的數額判斷。但是在該規定下,并不采取真偽不明下對于負有舉證責任一方全有或全無的待遇,而是采取一種平均的計算方法。舉例來說,對于損害賠償數額有50%的概率確信是200萬,有50%的概率確信是1000萬,在既有的心證程度下可能只能承認權利人200萬的損害數額,但是依據第105條之三的規定,采取平均的心證程度的話,則可能達到600萬(50%×200萬+50%×1000萬)①田村善之著:《ライ知的財産法》,弘文堂2012年版,第396頁。。這樣在很大程度上就實現了增加損害賠償數額的功能。

后者是針對侵權產品的數量、侵權者利得數額等證據材料通常都在侵權者手中,如果侵權者不主動提交這些資料的話,專利權人將無法履行證明責任。因此依據《專利法》第105條規定,經當事人申請可以責令向對方提出相關資料。同時資料所持者如果有正當理由的,可以拒絕提出相關資料(第105條第1款但書)。其中不能僅以相關資料涉及一方商業秘密為正當理由而拒絕提出,而是法院在綜合衡量雙方當事人所涉利益的基礎上,得出是否責令一方提出相關資料的命令。由于《專利法》中沒有規定一方當事人違反法院責令提出相關資料命令拒不提出的后果,因此需要依據《民事訴訟法》中的一般規定,即認定專利權人關于損害數額的主張為真實。當然提出命令的申請人(即專利權人)本身就是無法證明侵權者的利得等事實,為了防止申請人過高的主張被認定,因此法院一般以行業通常的損害數額為基礎進行承認②田村善之著:《知識產權法》,有斐閣2010年第5版,第322頁。有關證明妨礙規則在專利損害賠償中的適用問題,請參考:劉曉:《證明妨礙規則在確定知識產權損害賠償中的適用》,《知識產權》2017年第2期,第55-63頁。。

此外,對于訴訟過程中發生的律師及代理人等費用,日本司法實踐確立了損害賠償數額的10%可以視為與侵權行為之間具有相當因果關系,進而肯定了賠償③增井和夫,田村善之著:《日本專利案例指南》,李揚等譯,知識產權出版社2016年版,第460頁。。但是實踐中也出現在了損害賠償數額低于500萬日元的情況下,顯著提高訴訟必要費用的比重,而在損害賠償數額高于1億日元的情況下,降低訴訟必要費用比例的先例④飯田圭:《特許権侵害によ賠償額に関諸課題についュリ6年11月號,第43頁。。因此以10%的比例為基點,如何結合案件的難易、訴訟的經緯等具體情況恰當補償專利權人的訴訟成本也是在程序法上需要關注的課題。

結 語

從功利主義的角度看,專利制度的目的在于通過賦予發明人足夠的激勵,以期其在排他權保障下通過市場獲取的收益與公開制度的對價交換下實現公共利益。因此完善專利侵權民事救濟程序、構建妥當的專利損害賠償數額計算機制,是實現專利制度功能的重要手段⑤李素華:《專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用》,《臺大法學論叢》2013年第42卷第4期,第1447頁。。從總體上看,日本通過修法后近二十年的發展,從實體到程序都形成了較為妥當的制度架構,并在鼓勵創新與抑制侵權方面提供了科學性的評價標準。更為重要的是,其從理念上突破了傳統侵權行為法以“損害填補”為唯一功能的桎梏,通過損害賠償制度探尋對于將來侵權行為發生可能性的最佳抑制,使包括權利人實際損失、侵權人所獲利益、許可使用費合理倍數在內的各種損害賠償計算方法統一服務于抑制侵權行為的制度目的。另一方面,我們也需要關注到的是,最佳抑制效果也是一個伴隨著一國創新活動的實際情況隨時調整,不斷摸索的過程。在近期陸續公布的有關專利侵權損害賠償數額的實證研究顯示,日本專利損害賠償數額的認定率(認定數額/請求數額)約為16%⑥調查對象為2009年1月-2013年12月間發明專利權、實用新型專利權侵權訴訟地方法院(東京及大阪)判決,共225件。內閣官房知的財産戦略推進事務局:《面向激勵創新的專利侵權訴訟動向調查結果(1)》(2015年3月30日),http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chiizai/dai2/siryou02.pdf,最后訪問時間:2017年2月10日。,對于這一比例和損害賠償的絕對數額,相比于專利權人來說,侵權者的滿意度更高⑦知的財産研究所:《知財紛爭処理システ資する運用に関する調告書》(2016年3月),https:// www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015_12.pdf,最后訪問時間:2017年2月10日。。因此如何進一步通過損害賠償數額的算定達到專利權人的創新激勵與侵權行為的抑制功能的實現,仍是有待解決并值得長期關注的課題。

The effectiveness of remedy for patent infringement mainly depends on the judicial judgment of the amount of money damages. During the past two decades, Japan has formed a more appropriate institutional framework on this issue from substantive to procedural law through the revision of patent law, and provided scientific evaluation criteria for encouraging innovation and restraining infringement. More significantly, the main goal of money damages, which emphasizes the prevention of further infringement, has broken the shackle of traditional ideas that only focus on compensation of past infringement and actual damages. The three methods of calculation, namely the payment of compensatory damages, recovery of the profts incurred by infringer and reasonable royalty, are unifed to achieve optimal deterrence by eliminating further infringement.

compensatory damages; optimal deterrence; punitive damages; opportunity cost; damage calculation methods

張鵬,中國社科院法學所知識產權研究室助理研究員,中國社科院知識產權中心研究員