我國裝備制造業“走出去”專利風險分析及應對

常 雁

機械工業信息研究院情報研究所,北京 100037

?

我國裝備制造業“走出去”專利風險分析及應對

常 雁

機械工業信息研究院情報研究所,北京 100037

近年來,隨著我國裝備制造業“走出去”戰略的深入推進,我國裝備制造業面臨的專利風險逐漸顯現,甚至成為制約中國裝備健康發展的瓶頸問題。本文主要對我國裝備制造業面臨的專利風險進行了歸納和分析,并在此基礎上為我國裝備制造業解決專利風險問題提出了合理化建議。

裝備制造業;專利風險;應對措施

近年來,在國家各項政策的支持和鼓勵下,我國裝備制造業“走出去”成效顯著。然而,與美、德、日等國家(地區)相比,我國裝備制造業仍存在諸多問題,創新能力薄弱、高端嚴重不足、關鍵核心技術缺失等正成為制約我國裝備制造業“走出去”的發展瓶頸。同時,美國、德國和日本等制造強國不斷強化知識產權戰略,主導全球標準制定,構筑技術和創新壁壘;再加上,發達國家利用多邊、雙邊機制在知識產權問題上繼續對我國施壓,以遏制我國企業創新進程和在全球的競爭力,我國裝備制造業“走出去”任重而道遠。但我國裝備制造業“走出去”是一個必然趨勢,國內企業應該清醒地認識到,“走出去”所面臨著各種不可避免的專利風險,并采取措施予以積極應對。

一、我國裝備制造企業“走出去”面臨的專利風險

(一)專利技術水平造成的專利運營風險

1.重要裝備的專利申請量偏低且知識產權布局滯后,存在被侵權的風險

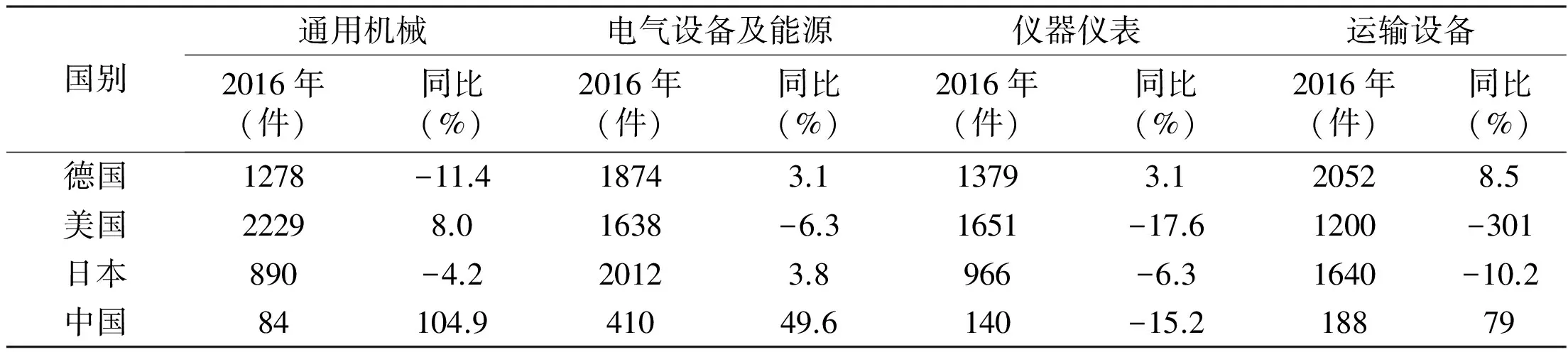

近年來,我國裝備制造業在持續發展之后,大量的現代化裝備制造企業開始尋求真正意義上的核心競爭力,對自主知識產權的關注日漸升溫,擁有的自主知識產權總量也不斷增長,但與德國、美國、日本相比,我國通用機械、電氣設備、儀器儀表、運輸設備等重點裝備產品的自主知識產權擁有量仍然較底,知識產權布局仍顯滯后,無法對出口技術裝備形成有效的知識產權保護,可能導致我國裝備技術被搶先申請,進而損害我國“走出去”裝備制造業企業的合法權益。歐洲專利局(EPO)的數據顯示,2016年,中國在通用機械、電氣設備及能源、儀器儀表等方面的專利申請量仍處于較低水平。在通用機械領域,中國的專利申請量僅84件,而德國和美國達上千件,日本也達百余件;電氣設備及能源領域,日、德、美在2000件左右,中國僅410件;儀器儀表方面,德國和美國均達上千件,日本也達到966件,而中國同比下降15.2%,僅140件;運輸設備方面,中國雖劇增79%至188件,但與德、美、日千件以上的申請量相比尤顯得捉襟見肘(詳見表1)。

表1 2016年德、美、日、中裝備制造業專利申請情況

數據來源:根據歐專局(EPO)2017年3月發布的《2016年全球專利申請年度報告》整理

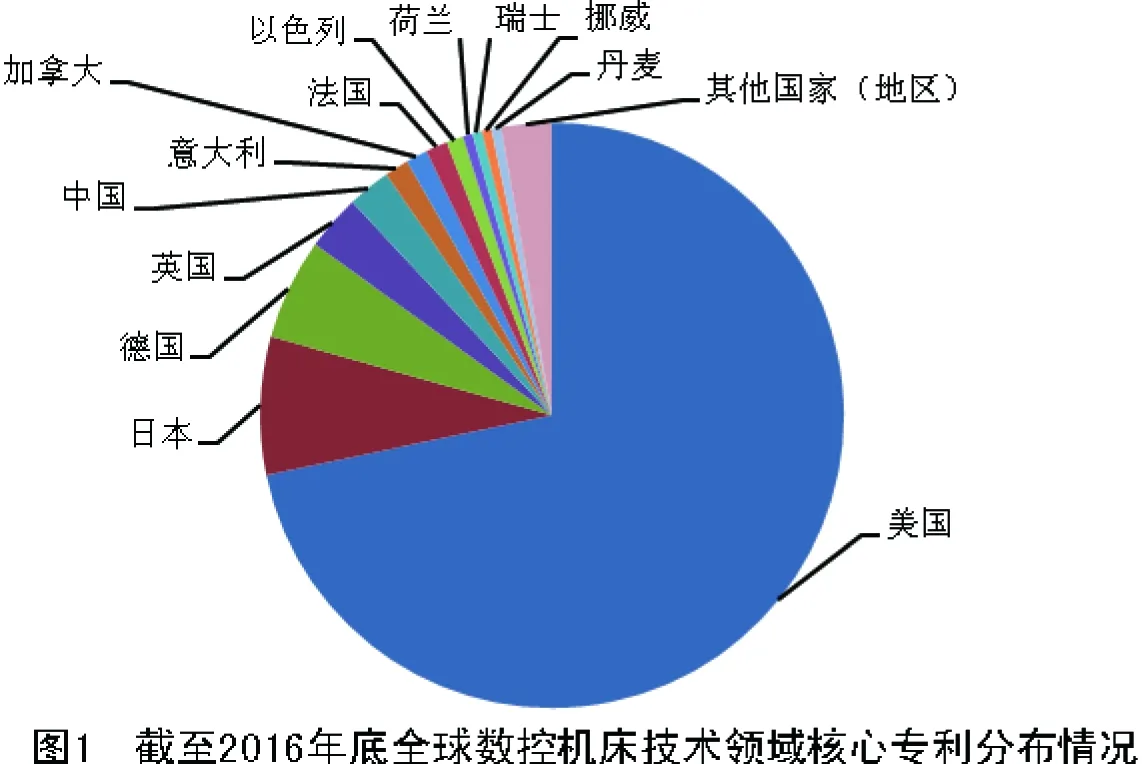

2.核心專利被美日德掌控,存在侵犯他人專利的風險

隨著我國裝備制造業生產研發水平的不斷提高,國內企業通過“引進-消化-吸收-再創新”的方式獲得了先進的裝備技術研發和制造能力,但由于這些技術裝備的研發是建立在國外更為先進的核心技術基礎上的,如果后期的自主創新不夠全面,在“走出去”的過程中,尤其是進入在那些業已完成了相關專利布局的國家,我國裝備企業很可能因侵犯他人專利而遭起訴。以數控機床為例,通過對全球數控機床領域的核心專利①的檢索可見,在截至2016年的750件數控機床核心專利中,美國高達538件,占比71.7%;其次為日本(57件)、德國(42件)和英國(23件),中國僅18件,由此可見,全球數控機床技術領域的核心專利仍然被美國、日本、德國等國掌控(詳見圖1),也正是因為美、日、德掌握著全球數控機床領域的核心專利,他們也更容易通過專利訴訟牽制我國數控機床“走出去”的發展步伐。

(二)“337條款”造成的專利訴訟風險

“337條款”是美國《1930年關稅法》第337節的簡稱,現被匯編在《美國法典》第19卷第1337節。而根據“337條款”所進行的337調查,主要針對進口貿易中侵犯知識產權以及其他不正當競爭的行為。根據美國國際貿易委員會(ITC)發布的數據統計,截至2016年底,中國已連續15年位居美國337調查之首。而337調查由于其發起門檻低、申請立案容易、程序簡單易行、耗時短、打擊面廣且能有效排斥進口,近年來已成為美國保護本國產業而打擊中國裝備產品進口的有利武器。

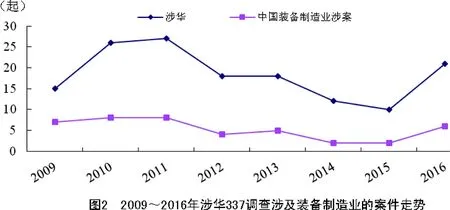

1.涉華337調查總體呈增長態勢,2016年增幅高達110%

1986年12月19日,美國對原產于中國、韓國和希臘的皮大衣及毛衣類產品啟動337調查,這是美國337調查中的首起涉華案件。截至2016年底,涉華337調查案件總計達239起,占美國1986年之后337調查總數795起的30.1%。尤其是在我國入世后,美國337調查涉華案件增長迅速,但2009年出現低谷,2010年后又開始呈現迅猛增長態勢。數據顯示,2010、2011年,美國337調查涉華案件分別達26起和27起,達歷史最高水平;2012、2013年,涉華337調查均為18起,同比呈下降之勢;2014年涉華337調查同比下降了33.3%,2015年涉華337調查同比繼續下降;2016年涉華337調查同比激增110%,達21起,是緊隨其后的韓國(5起)、德國(4起)、法國(4起)、加拿大(4起)、中國臺灣(3起)和英國(3起)的4倍以上。中國無疑已經成為美國337調查的最大受害國,而作為我國國民重要支撐的裝備制造業,在“走出去”的過程中難免會成為美國337調查的主要目標領域。

2.裝備制造業是美國涉華337調查的重點行業,且涉案產品正轉向高端

近年來,美國337調查的矛頭已由低端產品向高技術產品轉換。與前幾年337調查多針對加工產品、日常消費品等不同,近幾年4G通訊設備、集成電路、微型機電系統、履帶起重機、傳感器等高技術裝備產品成為美國對華337調查的重點。據統計,2009-2016年,美國337調查涉及裝備制造業的案件達113起,占美國同期337調查總數(365起)的31.0%。其中,涉華337調查中涉及裝備制造業的案件為42起,占涉華337調查總數(147起)的28.6%,占全球裝備制造業337調查總數的31.2%,裝備制造業成為涉華337調查最主要的涉案行業之一。

3.專利侵權是我國裝備制造業被訴的主因,且勝訴率偏低

對裝備制造業而言,專利特別是發明專利是市場競爭力的核心,擁有高質量的專利體現了一個企業的競爭優勢。據統計,專利侵權在我國裝備制造業被提起的337調查中占據主要地位。2009-2016年,在涉及我國裝備制造業的42起案件中,訴由涉及“專利侵權”的41起,占比高達97.6%。此外,2009-2016年,在涉及我國裝備制造業的42起案件中,已結案的34起,其中美國ITC將中國企業列為指定應訴方的24起,涉華企業近50家。通過對上述24起案件的分析可知,和解以及發布有限排除令、普遍排除令、禁止令和同意令的案件②居多,占比達92.6%;而勝訴的案件(申訴方撤訴及侵權不成立)占比僅18.5%,低于我國企業的整體勝訴率(約40%)和全球的平均勝訴率(約70%)。

(三)海關扣押引發的專利風險

海關扣押是知識產權涉外保護的關鍵組成部分。隨著歐美等發達國家(地區)對知識產權競爭優勢依賴的增強,其邊境保護措施客觀上形成了制約我國對歐美等發達國家(地區)出口的一種新型貿易壁壘。

就美國而言,由于海關扣押方式執行起來更為簡便、易行,無需履行類似337調查那樣復雜的調查程序,也無需對原產地進行查驗,就可以直接將侵權商品按批次阻擋在海關之外,因此,美國的適用頻率很高。而執行美國ITC根據“337條款”發布的禁止令,是美國海關扣押的主要內容之一。美國海關的最新統計數據顯示,2016年,中國被扣押的以制造商建議零售價(MSRP)計的商品價值總額,以及扣押批次分別占美國海關扣押商品價值總額和總批次的45%和52%,均高居首位。雖然美國海關扣押的商品仍以消費電子類產品和輕工類產品為主,但近兩年逐漸出現了汽車/航空航天類產品(Automotive/Aerospace)。同時,2016年,美國海關因執行美國ITC發布的337調查排除令(多為專利侵權)而扣押的產品達165批次,比上年的152批次增長8.6%。就歐盟而言,歐盟近年來在現行知識產權保護制度的基礎上,加強了對外貿易中的知識產權保護,海關邊境措施的適用日益頻繁。據歐盟海關公布的數據顯示,2015年,中國出口歐盟的商品占歐盟海關扣押總數的30.7%,扣押商品價值占歐盟海關扣押商品總價值的51.2%。其中,扣押的來自中國的零部件及機械設備類產品占比逐步增大。

(四)知識產權政策和制度引發的專利風險

我國知識產權法律體系發展較晚,但歐美等發達國家(地區)卻早已建成了嚴密的知識產權保護體系,如,美國通過支持創新、加大保護、完善體系三方面強化知識產權保護政策;歐盟各成員國區域性知識產權保護并行,對外貿易中知識產權保護方法和執法力度日趨加強;日本實現了從“貿易立國”到“技術立國”再到“知識產權立國”的戰略升級,對外貿易中的知識產權保護進一步強化,再加上各國知識產權法律制度規定不一,有些國家甚至為保護本國市場而在貿易活動中設置禁止性規定,如有國家禁止在技術貿易活動中使用“一次總付”的支付方式,使得我國裝備制造業企業“走出去”,在不掌握或不了解市場國家知識產權法律和政策的情況下,極易“觸雷”。此外,由于知識產權制度本身的地域性,以及不同國家對統一產品或方法判定侵權、賠償等的差異性,我國裝備制造業企業“走出去”進入國外市場面臨著巨大的法律障礙和應訴難度。

二、我國裝備制造業企業如何應對國際環境中的專利風險

在我國裝備企業“走出去”的過程中,面臨各種知識產權風險,特別是專利風險將會長期存在,對此我們應有清醒的認識和充分的準備,并通過合理有效的途徑,規避風險、解決風險,把專利風險對我國裝備制造業“走出去”造成的影響降到最低。

(一)利用專利情報,構建合理的知識產權戰略布局

我國裝備制造業企業“走出去”,面對美歐日等發達國家裝備制造業國際巨頭們龐大的專利庫,增強自主創新能力僅是一方面,企業還必須充分利用專利情報,根據已有的知識產權信息和企業的發展方向,合理構建專利地域布局和專利熱點技術領域布局。企業需要對核心專利進行布局,并在其周圍申請一定數量的專利,形成必要的專利組合;同時建立專利跟蹤和檢索機制,定期進行相關領域的專利文獻檢索和分析,了解競爭對手并確定自己未來的技術發展方向。

(二)充分利用PCT制度,實現“走出去”專利先行

我國裝備制造業企業“走出去”應充分利用PCT(專利合作條約)制度,實現專利先行。一方面,裝備制造業企業在出口前,可以提交PCT專利申請,從而使得PCT申請人在一個專利局以一種語言提交的一項申請,變為在其申請中指定的所有PCT成員內具有相同的法律效力,從而使得產品受保護的范圍擴大。另一方面,雖然世界知識產權組織(WIPO)不具有授權功能,但其會對各PCT國際專利申請進行國際檢索,尤其是可以出具一份有關現有技術的檢索報告,而這份報告對于我國想要“走出去”的裝備制造業企業在確定某項發明是否具備專利性時具有重要的借鑒意義。

(三)強化知識產權意識,了解“游戲規則”,避免被動挨打

在當前的國際環境下,一個企業擁有專利的多少以及專利的質量如何已經成為國際市場競爭的準入門檻和游戲籌碼。在某一專利訴訟案件中,如果雙方均持有某項技術領域的重要專利,在一方發起專利侵權訴訟時,另一方可以基于自己持有的專利進行積極反訴,在此情況下,該侵權訴訟案件通常會以和解、交叉許可或者支付適當的專利使用費而結案,這就是知識產權的游戲規則。所以,我國“走出去”的裝備制造業企業只有強化自身知識產權意識,通過自行研發申請、購買或交叉許可等構建相關產品的專利池,夯實自身的專利基礎,才能避免被動挨打的局面。

(四)積極應對專利侵權指控,必要時甚至可以主動出擊

當然,我國裝備制造業企業“走出去”不可避免的總會遭遇法律訴訟。國內裝備企業一旦在海外遭遇專利侵權指控,應積極應訴,必要時甚至可以主動出擊,以原告身份提起專利侵權訴訟。以應對337調查為例,20世紀80年代中后期,德、日、韓企業曾是美國337調查的主要對象國,其國內企業從最初對“337條款”缺乏了解常常缺席應訴,到積極在美國申請專利主動發起337調查,德日韓企業走出了一條成功應訴美國337調查的應對之路,值得我們借鑒。當然,我們需要注意的是,無論是積極應訴,還是主動起訴,自主知識產權甚至是核心專利技術是我國裝備制造業企業“走出去”避免專利風險的重中之重。

[ 注 釋 ]

①文中判斷“核心專利”的打分,受到權利要求數量、引用與被引用次數、是否涉案、專利時間跨度、同族專利數量等因素的影響,其強度的高低可以綜合反映出專利價值的大小.一般而言30%-100%為高強度專利,10%-30%為一般強度專利.而在上文中,作者將分值在80-100分的專利歸為核心專利.

②美國ITC發布普遍排除令意味著,將禁止所有相同的侵權產品進口美國,而不考慮其所有人、進口人、收貨人及其代理人是否被訴,也不區分原產地或生產商;有限排除令一旦發布,將排出特定被訴人的侵權產品及其下游產品進入美國;禁止令禁止的范圍不僅包括美國國內的銷售行為,也包括市場開發、分銷、廣告宣傳以及聘用代理商和分銷商的行為.和解意味著被訴企業和申訴企業達成了協議,但可能是以高額的專利使用費為代價;而同意令只能對某些被告適用,且通常會承認侵權行為的存在.

[1]李順德.企業“走出去”的專利風險[J].知識產權,2013(1):67.

[2]徐慧.中國企業“走出去”遇到的知識產權問題及其原因探析[J].中國發明與專利,2015(6):12.

[3]U.S.Customs and Border Protection.FY 2016 Intellectual Property Rights Seizure Statistics[EB/OL].2017-1-25.https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Jan/FY%2016%20IPR%20Stats%20FINAL%201.25.pdf.

[4]Taxation and Customs Union.Report on EU customs enforcement of IPR-2015[EB/OL].2016.9.https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016_ipr_statistics.pdf.

[5]張平.產業利益的博弈——美國337調查[M].北京:法律出版社,2010:1-6.

Patent Risk Analysis and Response on China's Equipment Manufacturing Industry Base on the Perspective of ‘Going Out’

CHANG Yan

China Machinery Industry Information Institute;Being Jing,100037

In recent years,with the deepening of China's equipment manufacturing industry ‘going out’ strategy,the patent risk on this industry to show itself,and even become the bottleneck which restricts the healthy development of China's equipment manufacturing industry.This paper has concluded and analyzed the risk of patent about China's equipment manufacturing industry,and on this basis it has put forward the reasonable suggestion to solve the problem.

Equipment Manufacturing Industry;Patent Risk;Response

F426.4;F

A

2095-4379-(2017)18-0038-03

常雁(1980-),女,北京人,民商法碩士,機械工業信息研究院情報研究所,助理研究員。