基于常規關系理論的“X is X”句式的認知分析

陳鳳芝

[摘 要] 英語中“X is X”句式是在實際語用及文學作品中經常見到的句式。作為一種主系表結構的簡單句,其特殊性在于主語和表語由同一詞充當。由于這種句式結構和語義特征,聽話人不能從字面意義理解句式所表達的意義,而必須借助其認知機制通過X自身的常規關系理解這一表達式之下的隱性表達,補充完善不完備的顯性表達,從而達到一種較為完備、可被聽話人所理解的表達。在這一過程中,常規關系起到了關鍵性的作用。從常規關系理論的視角對“X is X”句式的認知進行分析。

[關 鍵 詞] “X is X”句式;常規關系;認知分析

[中圖分類號] G642 [文獻標志碼] A [文章編號] 2096-0603(2017)34-0220-02

一、問題的提出

在人們的日常語用中,經常會出現類似于以下例子的句子:

1. Q: Who love football crazily, Boys or girls?

A: Boys, of course. Boy is boy.

2. Q: Can you compare him to John?

A:He is he.

3. Q: How do you define ideal?

A: Ideal is ideal.

在上例的對話中,答語都是一個“X is X”句式的句子。這個句式的特殊性在于發話人在表達對主語“X”的理解時并沒有假借其他事物,而是直接使用“X”本身作為喻體。在實際的語用中,“很多交際信息不是直接表述的,而是隱含的、間接的。類似隱含信息就是語用學關注的語用含義,這不同于字面意義或非語境意義(即‘含義)。”(何自然&冉永平,2010:63)語用含義的解讀需要依靠語境(context),而語境中一個重要的因素就是“常規關系”(stereotypical relation)。“常規關系”是對會話含義進行解讀的關鍵性因素之一,這一概念一經提出就引起了國內外眾多學者的關注。Levinson(1987)在對Grice會話含義理論進行完善時提出了Levinson三原則中的信息原則(Information Maxim),常規關系作為信息原則的一個重要概念被提及;Sperber &Wilson從關聯理論研究了人類語言的認知過程,“人類認知傾向于追求關聯的最大化(Sperber &Wilson,1986:260)。徐盛桓(1993,1998,2002)將常規關系引入到國內語言學界并最早對常規關系的定義、性質、生成機制及認知規律進行了一系列的探討;鐘百超(1995,1998)從系統構成的角度,對常規關系的構成和作用進行了研究,并進一步論述了常規關系的特征以及其與含義之間的相互關系;徐盛桓(2002a,2002b)利用常規關系理論對于語句的結構及意義進行了應用研究;雷卿(2008)在常規關系理論的視角下解讀了語言中的隱喻現象;高海龍(2011)研究了實際語用中缺省推理和常規關系之間的聯系。本文擬從常規關系理論的角度對實際語用中“X is X”句式進行認知分析,以期對該語句的語用含義得出一個清晰的認識。

二、常規關系視角下的“X is X”句式的理解

常規關系是新Grice會話含義理論中的一個重要概念。在“信息原則”中,發話人以盡可能少的語言來表達盡可能多的信息,受話人則通過常規關系對發話人簡化過的語言進行話語含義還原。“話語理解的重要特征也就在于用不完備的前提得到所需要的結論。”(高海龍,2011:139)由此可見,常規關系是理解會話含義的一個重要因素。“X is X”句式中,出現了主表同詞現象,句式的生成以常規關系為基礎,而其理解也要通過常規關系進行解碼。

(一)常規關系理論的基本思想

常規關系是Levinson于1987年完善新Grice會話含義理論時在信息原則下提出的一個重要概念。“從來源說,常規關系并不發源于語句之中;它是客觀世界中的一種現實關系,是事物自身與他物的關系,不以語言運用者的語句為轉移。”(徐盛桓,1993:13)

常規關系作為一種客觀存在,具有其自身的分類。一般來講,處于同一常規關系中的事物可以是“一對一”“多對一”和“一對多”這幾類關系。

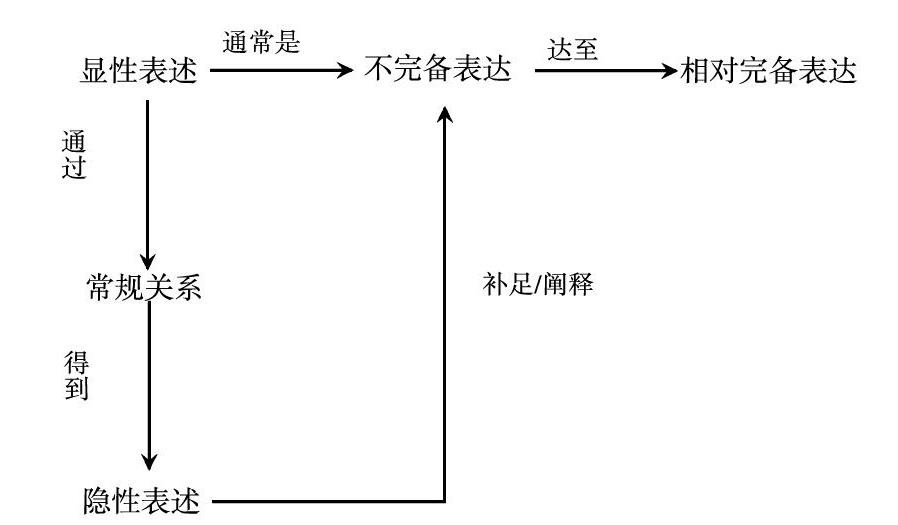

常規關系是人們通過一些不完整、不準確甚至是錯誤的話語表達來傳達真正想要表達的信息的關鍵因素。通過常規關系在人們大腦中對這些不完備的表達加以完善,使之達到一個完整的意義,從而被人們所認知。因此,徐盛桓(2006:24)建立了一個“常規關系分析模型”來解釋常規關系在人們認知隱性表達時的作用:

(二)從“X is X”句式的常規關系角度分析

“X is X”句式在其句法結構和語義結構上的特點決定了這一句式在實際語用中的認知過程必然有“常規關系”的參與。“X is X”句式是一個對稱的線性結構,這一結構決定了在語義的理解上只有單向或者雙向的理解,而不會存在第三向的理解;“X is X” 句式中存在的是一種共軛關系。“共軛關系”是由兩個事物之間的語義關系所決定,一方的語義必須同另一方的語義發生必然且排他的聯系。

盡管在語義層面上,作為主語的X和作為表語的X是完全一致的,但是從語用角度進行考察,兩者之間存在著相當的差異。究其原因,作為主語的X所代表的是X自身的字面意義或是事物X的內涵;而作為表語的X所代表的則是事物X的外延。在上例1中,在不考慮問句的情況下,作為答語的“Boy is boy.”中作為主語的“Boy”實際指向的意義是其內涵,即X1={男性兒童};但是作為表語的“boy”指向的則是作為事物boy所具有的所有特性,也就是其外延:作為表語的X2={男性兒童,活潑,好動,調皮,魯莽……}。

在以上的分析中,X1所代稱的事物與X2所代稱的事物外延之間似乎存在著“一對多”的常規關系,但事實并非如此。當說話人用“X is X”句式進行表達時,在無上下文語境的情況下,主語X所觸發的表語X是以一種特征的集合形式而存在的整體;當存在上下文語境時,主語X所指向的作為表語而存在的X則是集合中某一特定的元素,在例1中,考慮問句的情況下,將語境限制在對足球運動的喜愛方面,則答句的表語boy則是指向X2集合中的元素“好動”,此時,作為表語的X則是X2={好動}。因此,無論是否有上下文語境,“X is X”句式所依賴的常規關系都是一種共軛關系。

“X is X”句式是一種顯性但并不完備的表述。要想理解這種表達背后的真正含義,就需要借助“常規關系分析模型”。在例1中,答句“Boy is boy.”是一個顯性的表達,但這個表達由于主語和表語相同,因此這一個表達是不完備的。根據“Who loves football crazily?”提供的語境,從“boy”外延的特征集合中選取了一個元素對“Boy is boy.”這一不完備的顯性表達進行解讀,從而得到了一個隱形表達:“Boy loves sports”,這不但補足而且還闡釋了“Boy is boy”的顯性表達,進而達至了一個相對完備且可以理解的表達,即“Boy loves sports, so boy loves football crazily.”

總的來講,本文從常規關系理論的視角,確定了在“X is X”句式的認知過程中所借助的常規關系類型是一種共軛關系。并在此基礎上,通過徐盛桓的“常規關系分析模型”對“X is X”句式的認知過程進行了分析。“X is X”句式其認知結構受其句法結構及語義特征影響,是一個典型的線性結構,其認知方向只存在單向或者雙向而不會存在第三向。雖然作為主語的X與作為表語的X語義相同,但在語用層面上,作為主語的X所指的是X事物的字面意義而作為表語的X所指的則是X事物的所有特性集合。

參考文獻:

[1]Levinson,S.C. Pragmatics and the Grammar of Anaphora[J]. Journal of Linguistics,1987(23):379-431.

[2]Sperber,D &D.Wilson. Relevance:Communi-cation and Cognition[M]. Oxford:Blackwell,1986.

[3]高海龍.缺省推理與常規關系[J].中國青年政治學院學報,2011(4):139-142.

[4]何自然,冉永平.新編語用學概論[M].北京大學出版社.2010.

[5]雷卿.基于心理模型的隱喻理解[J].外語教學,2008(5):8-12.

[6]徐盛桓.論常規關系:新格賴斯會話含義理論研究之六[J].外國語,1993(6):11-18.

[7]徐盛桓.含意運用與常規關系意識[J].外語與外語教學,1998(3):4-8.

[8]徐盛桓.“成都小吃團”的認知解讀[J].外國語,2006(2):18-24.

[9]鐘百超.論常規關系系統構成及其作用[J].外語學刊,1995(2):26-31.