馬來西亞教材《華語入門》評析

李晨曦

馬來西亞教材《華語入門》評析

李晨曦

本文選擇馬來西亞大學生使用人數最多的教材——《華語入門》,按照課文順序,從先導、課文、生詞、練習四個方面對該教材進行分析,并給出建議以期待最適合學生的華語教材的出版。

教材 《華語入門》 評價

《華語入門》是由瑪拉工藝大學講師編寫的華語教材。瑪拉工藝大學校區遍布12個州,共有35個校區,選修華語學生達到一萬七千多人(莫澤明,2014),是馬來西亞土著人數最多、校區最多的一所大學。并且經過多次修改再版,其發展相對成熟。此教材已經經歷了三代,由第一代的《華語》1,2,3冊,到第二代的《會話華語》第1,2,3冊,,再發展至今的《華語入門》第1,2,3冊。所以筆者選擇《華語入門》進行評析,可以略窺馬來西亞大學華語課本的情況。

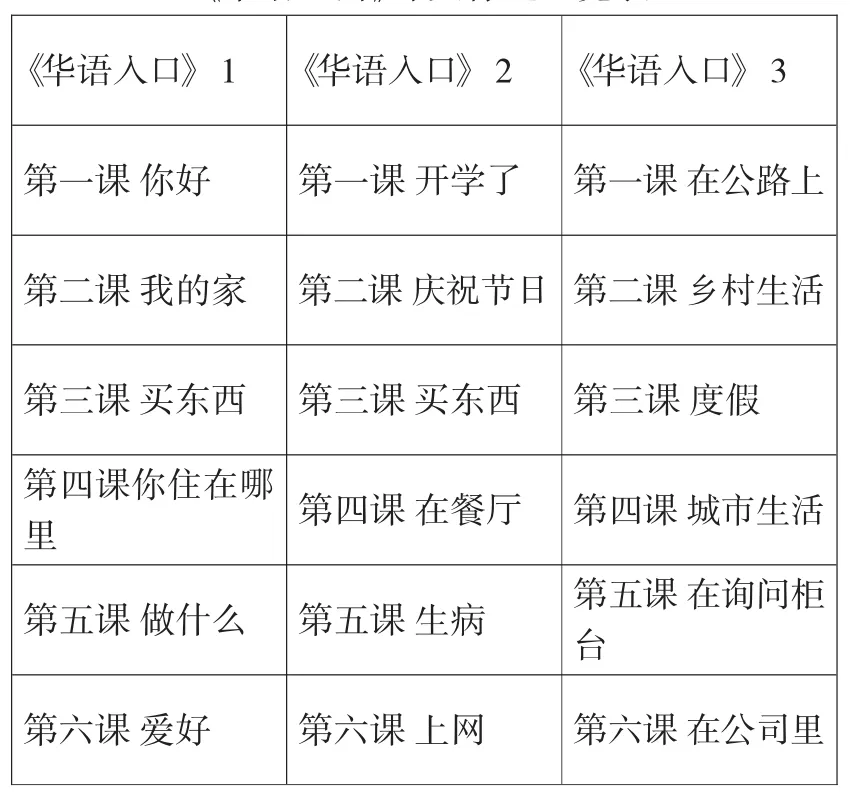

《華語入門》共有三冊,學而出版社出版,有馬來文和英文的生詞翻譯。每冊共有六課。每課分為先導,課文,生詞,練習四大部分。劉珣把教材的編寫原則概括為針對性、趣味性、實用性、科學性、系統性等。漢語教程的主編楊繼洲說過他編寫教材遵循以語法結構為綱,重視語義分析,揭示語用功能。這是對外漢語教學初級階段教材編寫要遵循的重要規則。本文根據課本編排順序,依次對四大部分進行評析。

一.先導

每課都有先導的部分,先導是列出幾個課文中的典型句子并加以注解,供學生掌握。了解了重點句子,也就把握了本課的重點句型以及重點交際功能句子。先導列出的句子后面都有馬來文和英文的注解,大致解釋了該句子的使用條件。但是學生只看先導并不能掌握句子內涵,因為介紹只是簡單的注解。例如第一冊第一課的先導部分,句子二為“你好嗎?”馬來文注解為“bertanya khabar”,譯為詢問消息、狀況;英文注解為“greeting”,沒有老師的講解,初學華語的學生只看課本是不能掌握每個字的意思,以及“嗎”作為疑問代詞的用法。所以先導只是重點了解課文的一個小窗口,還需要認真聽課,才能有所收獲。

二.課文

課文都采取的是對話形式,借助不同的情景進行對話。初級課文需要以日常對話的形式進行編排,這樣學生才能應用到實際生活,能夠更快理解。第一冊分別介紹了打招呼,自我介紹包括姓名、年齡,出生年份,工作,電話號碼,了解主要親屬稱呼,數字,年月,星期,時刻,詢問別人處所,愛好。第二冊的內容同樣也很實用,介紹了華人新年和馬來人的開齋節;買東西時詢問價錢,大小,顏色;在餐廳叫餐、食物類型;生病時如何和醫生溝通、病的類型以及現在流行的網上購物和網上交作業,場景豐富實用。第三冊課文內容設置比前兩冊稍深入了點,語法點并不難,重點放在了擴大抽象詞匯的學習上,比如方便、小心、清新、清靜、勤奮、悠閑,熱鬧,老實、忙碌、多姿多彩,痛快等,介紹了馬來西亞的景點,詢問路線,面試及同事之間的對話。場景多樣,內容也基本覆蓋了漢語學習的初級各種場景。

《華語入門》課文標題一覽表

三.詞匯

詞匯的選用是《華語入門》的一大亮點。馬來學生學華語是出于他們的需要,那么就應該選擇當地華人常用的、本土化的內容,這主要體現在詞匯上。使用當地常用的“塞車”而不是“堵車”,“巴士”而不是“公共汽車”,“折扣x巴仙”而不是“打折”,“青色”而不是“綠色”,“沖涼”而不是“洗澡”,“腳踏車”而不是“自行車”。既然馬來學生日后交流多在自己的國家,編者選用當地華人的詞匯也是很恰當,更具有針對性。

對于如何在課本里“加入有趣元素”的課題,本書編者們的理解是收入一些學生有興趣學的詞匯如“男朋友”、“女朋友”,和設計一些課堂活動如要學生上顏色等。經過筆者的教學證明,確實學生對于“男朋友”“女朋友”等詞記憶深刻,初學者哪怕程度最低的一位也會說這兩個詞。

在設置詞匯上一方面詞匯的選擇要根據詞匯大綱審慎選擇。根據李璘(2016)統計,《華語入門》1-3全三級涵括3冊課本和3冊漢字練習薄共計6本教材,含23237字,全套使用字種942個。全套教材的總字種數有942個,已超過《等級大綱》(修訂本)甲級字800個的數量;接近周小兵于《對外漢語教學導論》所言“據有關數據統計,大約950個字就覆蓋了一般書報用字的90%”;亦己超越漢字等級劃分》一級/初級字900個的數量。就字種數而言,學習者在完成了全套《華語入口》的課程以后,接觸的字種數已達到中國主要大綱所定的一級或初級水平。另一方面也要根據現實采用新詞,采用符合當地情況的詞。楊繼洲(2003)正確的做法是,以詞匯大綱為指導,保證基本的功能詞匯在教材中占有一定的比重,同時對活躍在當代生活中的新詞語,采取謹慎選擇、適量采用的原則,像“電腦、網絡、電子信箱、手機等。《華語入門》同樣選擇了最近幾年活躍的新詞,如“面子書、平板電腦,上網,優盤、信用卡”等。

四.練習

練習是教材的重要組成部分,它體現編者的編寫思想和所遵循的教學法原則。對外漢語教學的主要目的是培養學生的語言能力和語言交際能力,練習要為實現這一目的服務。要遵循“理解—模仿—記憶—應用”這一學習規律,做到層次分明,由簡到繁,由淺入深,由死到活。(楊繼洲,2003)

《華語入門》的練習題同樣也遵守著這樣的規律。從機械聯系到有意義的練習。每課首先是替換練習,通過替換,學生可以懂得句型的特點,更加深刻的理解句子的性質,這屬于機械性練習。之后是看圖練習,根據不同課文的交際需要來設計練習,最后是回答問題,給出問題讓學生根據課文內容回答,此項屬于有意義的聯系。

該課期末考試中角色扮演占有30%的成績比重,學生從機械學習到實際的交際性應用,這也是一個提升。

五.建議

1.加強語法的介紹。楊建生(2010)《華語入門》的受訪編者們也承認他們編寫的課本沒有特別強調要給學生介紹漢語語法。他們所持的理由是“懷疑學生可能吸收不來,也用得不多”。但是劉珣(2000)曾提到不論語法教學在教材中時明線或是暗線處理,掌握語法規則仍是第二語言教學的基礎。掌握語法規則有利于對語言的理解和運用。只是在如何教語法、語法在語言教學中占多大比重等問題上,仍有不同看法。

縱覽全書,能夠看出語法講解的部分很少,位置設置在練習的后面,顯得不那么重要。課文中有的項目也設置的不合理,比如“了”,在第一冊第二課中“你幾歲了”就已經出現“了”,但是課文后沒有注釋,僅僅在生詞中注釋了為particle。第一冊第四課“現在我要回宿舍了”中“了”也沒有說明用法。除了“了”外,還有“的”、“吧”等,都沒有詳細的介紹。據觀察,第三冊的語法點很多和一二冊的重復,所以筆者建議把以前的語法專欄也就是注釋板塊擴大,調整語法點的先后順序,并且增加第三冊的語法點,諸如初級也常用的“把字句”,被動句等。

2.增加中國文化介紹板塊。課本缺失一大板塊就是文化類,學生對文化類比較感興趣,講課時穿插其中還可以吸引學生,筆者在講中秋節單詞時,穿插了嫦娥的故事,學生顯得很有興趣。講華語,重要的是讓學生能了解到中華文化的精神,了解到博大精深的中國文化。語言教學是重要的,文化的加入同樣不可缺少。

3.修正原有錯誤。第一冊第三課會話一“A:你的老家在哪里?B:我的老家在哥打峇魯。”本段課文后的生詞解釋“在”為介詞,英語翻譯為at(prep)也是介詞,這是錯誤的,“在”在此句中是動詞。會話二中“A:你住在哪里?B:我住在莎阿南的18區。”此項句子中“在”為介詞,旁邊卻沒有解釋。會話三中的句子“你的媽媽在哪里?我的媽媽在廚房做飯。”后生詞再一次出現了“在”,解釋為動詞,此項是正確的。第二冊第一課“您別生氣”中“生氣”詞性應由動詞改為形容詞。第三冊第一課“開車的時候要小心”中“小心”應由形容詞改為動詞。

任何一部教材都不會十全十美,《華語入門》三冊包括了基本的甲級詞匯,課文也基本包括了初級的語法點,總體符合當地特色,作為一本馬來西亞零基礎大學生教材是合適的。

1.蘇偉妮,廖麗珊,何偉智,張鈺珉.華語入門[M],學而出版社,2015

2.楊繼洲.對外漢語教學初級階段教學大綱[M].北京語言文化大學出版社,1998

3.李璘.馬來西亞華語教材《華語入門》字詞編選研究[D].華中師范大學,2016

4.劉珣.對外漢語教學引論[M].北京語言文化大學出版社,2000

5.楊繼洲.編寫初級漢語教材的幾個問題[J].語言教學與研究,2003(4).

6.楊建生,王梅請,鄭鳳惜.馬來西亞瑪拉工藝大學漢語教材的需求分析和編寫原則[J].國際漢語學報,2010:240-250.

7.林凱祺,何富騰.說馬來語學生的漢語教材:以砂拉越大學為例[J].海外華文教育,2013(3)

(作者介紹:李晨曦,山西大學文學院在讀碩士,研究方向:漢語國際教育)