人口老齡化與社會保險制度的可持續性

陳友華+艾波

社會經濟制度的存續建立在人類種群存續的基礎上,人類種群存續則建立在人口世代延續的基礎上,而人口世代要得以延續,則人類的繁衍必須維系在更替生育水平附近,長期過度偏離更替水平的生育率對人類而言是災難而非福音。人類世代繁衍并長期維系在更替水平附近是社會經濟制度存續的基礎與前提條件。盡管目前中國婦女生育率究竟有多低仍存在著很多爭論,但不爭的事實是:自1992年以來,中國就進入了低生育率國家行列,目前已經遠低于更替水平。鑒于持續低生育率給中國人口與社會經濟發展可能帶來的種種負面影響,黨中央審時度勢,分別在黨的十八屆三中全會與五中全會上連續做出了調整生育政策的重大決定。

結構失衡是中國當下最大的基本人口國情

1.人口問題的多樣性

人口具有數量、素質、結構與分布四大構成要素,當人口的任一構成要素與社會經濟發展之間出現不協調時,人口問題便產生。因此,人口問題不只有數量問題,還有素質、結構與分布問題。社會經濟發展是為人的發展服務的,也就是說,社會經濟發展是手段,而促進人的發展才是目的。當出現人口問題時,有三種解決問題的基本思路:一是對人口進行干預,以便使人口發展更好地適應社會經濟發展對人口發展的要求,這實際上是“手段與目的”倒置的“以物為本”發展觀;二是對社會經濟發展進行干預,以便使社會經濟發展更好地適應人口發展對社會經濟發展的要求,這是“以人為本”發展觀的生動體現;三是對人口發展與社會經濟發展同時進行干預,使得兩者盡可能地向彼此靠攏,以便更好地相互適應,這就是“科學發展”。回顧以往的歷史,我們在處理人口與社會經濟之間的關系時,看到更多的是“以物為本”發展觀占據主導地位,這折射出人類在人口與社會經濟關系問題處置上的認識還有待進一步深化。

近幾十年來,中國人口發展形勢已經并正在發生著深刻的變化,中國面臨的主要人口問題已經發生歷史性的轉變。如果說20世紀中國面臨的主要人口問題是人口增長過快的話,那么,進入21世紀后中國面臨的最大人口問題則是以少子老齡化與出生性別比例失衡為主要特征的人口結構性問題。

2.少子老齡化是中國最大的基本人口國情

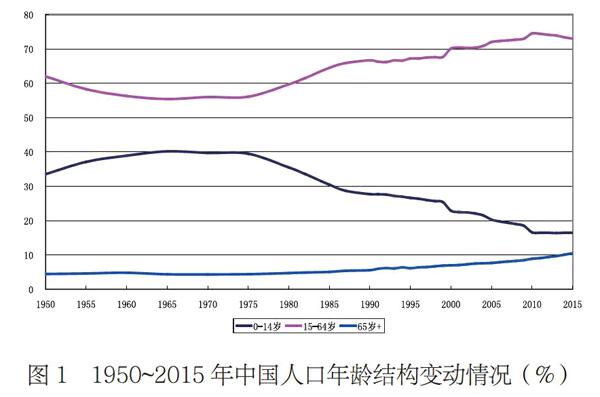

只要一提及中國的人口結構問題,人們首先想到的就是人口老齡化。但我們回顧一下1950年以來中國人口年齡結構的變化情況,便很容易發現,中國的少兒人口比例曾一度高達40%以上,現已降至16%左右,下降了24個百分點,而同期的老年人口比例則由不足5%提高到目前的10%左右,僅提高了5個百分點(見圖1)。由此可見,中國人口年齡結構變化最大的當屬少兒人口比例,其次才是老年人口比例。準確地說,首先是少子化,其次才是老齡化,合起來講應該是少子老齡化。為什么會出現上述情況,主要原因有如下幾個方面。

一是老年人有話語權,而少兒則不然。出于對自身利益的爭取與維護,越來越多的老年人與準老年人開始發聲,并逐漸形成一種重要的政治力量。二是人們首先嘗到的是少子化所帶來的人類負擔暫時減輕的甜頭,至于少子化所帶來的危害,要很多年以后才能逐漸顯現出來。這種“先甜后苦”式的少子化,與普通民眾“貪圖眼前,忽視未來”的人性弱點相切合,造就了許多人非但沒有意識到少子化可能對人類的永續發展所帶來的危害,甚至還認為是人類文明進步的表現,而受到多數人、甚至是政府的極力推崇。三是自人類社會建立起現代社會保險制度與退休制度以來,老齡化對政府與社會的財政負擔以及對社會經濟發展的影響是即期的。例如,伴隨著人口老齡化與老年人口的增加,養老金與老年醫療費用將急劇膨脹。

圖1 1950~2015年中國人口年齡結構變動情況(%)

社會保險制度的存續以人口存續為基礎與前提條件

現代社會保險制度是人類的偉大發明,建立之初正值人口快速增長,人口也處于金字塔型人口構成形態,并給人類社會帶來許多美好的歷史追憶。現代社會保險制度是否仍能給人類社會帶來美好的未來?答案應該是否定的。因為現代社會保險制度運行的人口條件已經發生并仍在發生根本性的變化。低生育率使得人類人口處于縮減狀態,人口構成也因此進入倒金字塔型形態,長期以往,人類自身都無法存續下去,建立在人口基礎上的現代社會保險制度大廈終將傾覆。實際上,現代社會保險制度早已顯露出傾覆的跡象。例如,希臘的主權債務危機昭示著社會保險基金長期入不敷出及其可能帶來的嚴重的社會經濟惡果。

雖然現代社會保險理論認為,退休金是領取者以往勞動報酬的延期支付。但這里存在著一個延期支付所得與歷史貢獻是否匹配的問題,也即個人領取的養老金是多于、等于、還是少于歷史貢獻三種具體情況。從科學的角度考察,自現代社會保險制度建立以來,平均意義上講,人們對社會保險基金的歷史貢獻要普遍少于從社會保險基金中的延期獲得。但為什么現代社會保險基金還能延續至今?原因主要有二:一是現代社會保險基金建立之初與增長型人口不期而遇,繳納養老保險金的人多,領取養老保險金的人少,即便領取養老保險金的人多領一些,只要繳納人數足夠多,也不至于出現入不敷出的局面,甚至還出現大量的盈余。20世紀70年代之前的德國等國家便出現上述情況。二是大量的財政補貼與借用子孫后代的錢(即負債)。于是,當今世界越來越多的國家便出現了社會保險基金的入不敷出,且虧空越來越大,甚至演變成希臘式的主權債務危機。低生育率導致倒金字塔型人口結構與人口縮減,在此情形下,繳納養老金的人逐漸減少,但領取養老金的人越來越多,即便養老保險基金家底豐厚,也會因為入不敷出而使得以往積存的養老保險基金家底被逐漸耗盡,并最終走向虧空,且虧空不斷增多,最終導致現代社會保險制度的破產。實際上,在持續低生育率下,由于缺少合理的人口結構作為支撐,曾經給人類社會帶來福祉的人壽保險制度早已經淪落為龐氏騙局。

應對人口老齡化應標本兼治

應對人口老齡化,有長期的治本之策,也有短期的治標之舉,治本之策有三。

促使生育率回升至更替水平附近。全面二孩政策的實施,雖能促使生育率回升,但還不足以促使生育率回升至更替水平附近。因而不僅要盡快取消對生育數量的任何限制,甚至還應采取鼓勵生育的措施。這不僅有利于中國人口與社會經濟的可持續發展,而且使得公民的生育權也能得到更好的保護。

逐漸延長退休年齡。伴隨著教育的擴張,人們進入勞動力市場的時間逐漸推遲,因而在退休年齡不變的情況下,人們的工作時間實際上是縮短的。人的健康長壽不應僅僅理解為享受生活的時間更長與生活品質的提高,而且意味著人們必須更長久地工作,否則,依靠他人與社會贍養的時間也就越長。人的工作年限與退休年齡應該與平均預期壽命相匹配,伴隨著平均預期壽命的大幅度提高,退休年齡也應該相應地提高。鑒于“少勞多得”、“不勞而獲”等人性弱點,逐漸延長退休年齡,促使社會保險基金的財務平衡,是一個應然問題。

適度的社會保障水平。當前,中國老年人退休金之間的差距巨大。機關事業單位退休者的退休金不是太低而是太高,但未來一段時間內的固化,借助通貨膨脹不斷加以稀釋是可能的。企業職工退休金經過連續十多年的大幅度上調,現已處在一個相對適度的水平上,不能再像以往那樣每年快速地上調。而農民與城市居民的基本養老金水平太低,要適度提高。去差別化是未來一段時間中國退休金制度改革的重點。

人口凈遷入。人口遷移具有很強的選擇性,遷移人口更可能是年輕的經濟活動人口,人口凈遷入也是應對人口老齡化挑戰的有效之策。因此,應放低對外來人口的準入門檻,吸引更多的人來流入地安家樂業。美國、澳大利亞、加拿大等部分西方發達國家就是利用國際移民有效地緩解了人口老齡化對人口和社會經濟發展的挑戰。中國是世界第一人口大國,盡管改革開放以來經濟建設取得了巨大的成就,但至今經濟發展水平仍處在中下水平,寄希望于通過國際移民緩解中國的人口老齡化所帶來的挑戰是不現實的。中國的人口老齡化及其相關問題,主要還是應該依靠本國自身的力量加以緩解。

〔本文系國家社會科學基金重點項目《完善人口和計劃生育利益導向政策體系研究》(項目批準號:11AZD025)與教育部人文社會科學重點研究基地重大項目《中國生育政策研究》(項目批準號為:14JJD840007)的階段性研究成果〕

(陳友華系南京大學社會學院教授,博士生導師)

責任編輯:戴群英