圍刺結合放血療法治療急性痛風性關節炎36例

廖雪++段曉榮++李彩蓮

摘要:目的比較圍刺結合放血療法與口服西藥治療急性痛風性關節炎的療效差異。方法將72例急性痛風性關節炎的患者隨機分為觀察組和西藥組,每組各36例。觀察組采用圍刺結合放血療法,西藥組采用口服別嘌呤醇,均1周為1個療程,治療2個療程,觀察2組治療前、治療后疼痛視覺模擬評分(VAS)和血清尿酸含量的變化情況,并統計臨床療效。結果觀察組總有效率為8056%,優于西藥組的7500%(P<005),2組治療后VAS和血清尿酸含量均降低(均P<005),且觀察組較對照組降低明顯(P<005)。結論圍刺結合放血療法療效顯著,在減輕患者的疼痛和降低患者血清尿酸的含量方面療效優于西藥,值得推廣應用。

關鍵詞:圍刺;放血療法;急性痛風性關節炎;臨床觀察

中圖分類號:R6843文獻標志碼:B文章編號:1007-2349(2017)07-0053-03

痛風是嘌呤代謝障礙所致的全身性疾病,其主要特征是高血尿酸癥,血尿酸增高而致尿酸鈉鹽在關節和關節周圍組織以結晶形式沉積而引起急性炎癥反應[1]。目前尚無根治痛風性關節炎的特效療法,西醫治療痛風有一定的療效,但毒副作用較大,且病情易反復發作,效果不理想,而針灸治療效果肯定,且無明顯副作用。筆者自2015年以來運用圍刺結合放血療法治療急性痛風性關節炎,取得一定療效,現報道如下:

1臨床資料

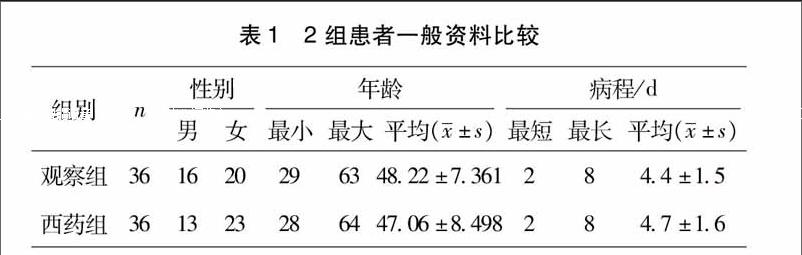

11一般資料選自2015年以來昆明市中醫醫院針灸科門診確診為急性痛風性關節炎的72例患者。嚴格按照隨機數字表隨機分為觀察組(采用圍刺結合放血療法)和西藥組(口服別嘌呤醇),各36例。2組年齡、性別、病程比較差異均無統計學意義(P>005),組間具有可比性,見表1。

12診斷標準診斷標準參考1997年美國風濕病學會(ACR)所商討制定的準則:①關節液中存在特異性的尿酸鹽結晶;②用化學方法或偏振光顯微鏡證明痛風石里主要成分包括尿酸結晶;③符合下面下12個(臨床、實驗室、X線指標)里至少6個指標:(1)急性關節炎發病至少1次;(2)炎癥反應在1天之內再次達到高峰;(3)—個關節炎癥發生;(4)能看到關節變紅;(5)第一跖趾關節出現疼痛或腫脹(6)單側第一跖趾關節受累;(7)單側跗骨關節受累;(8)可疑痛風石;(9)高尿酸血癥;(10)不對稱關節內腫脹(X線證實);(11)無骨侵蝕的骨皮質下囊腫(X線證實);[HJ2.2mm](12)關節炎發作時關節液微生物培養陰性。具備上述①、②、③中任何一項即可確定診斷

13納入標準①符合上述診斷標準;②病程在1~10 d,年齡20~65歲之間,血清尿酸增高超過416 μmol/L,發作期白細胞總數可增高;③近1個月內未服用過激素類藥物藥物,同意治療過程中不使用其他藥物、理療治療措施,保證依從性良好者;④患者簽署知情同意書。

14排除標準①不符合上述診斷標準者;②排除風濕性關節炎、類風濕性關節炎、化膿性關節炎、老年退行性骨關節炎;③排除慢性痛風性關節炎、單純高尿酸癥而無臨床癥狀患者及未能按治療方案要求完成治療者;④有嚴重心臟病及肝腎功能不全等嚴重危及生命的原發性疾病以及精神病患者;⑤妊娠或哺乳期患者等;⑥拒絕填寫知情同意書者。

2治療方法

21觀察組

211圍刺法取穴:病灶局部,肘關節腫痛者加曲池、合谷;腕關節腫痛者加陽池、外關、合谷;膝關節腫痛者加血海、梁丘;踝關節腫痛者加昆侖、三陰交。操作:患者選取舒適的體位,選用025×30 cm~025×50 cm的毫針針刺,1%安爾碘消毒液對取穴處皮膚進行常規消毒進針,在病灶局部,采用多針圍刺法,針數根據病灶范圍之大小,酌情數針圍刺,行提插捻轉的手法;其余穴位采用快速進針,針刺得氣后,行提插捻轉的手法,平補平瀉。10 min、20 min、30 min各行針1次,留針30 min;1周治療5次,1周為1個療程,治療2個療程。

212放血療法針灸治療完畢之后,在病灶局部以充盈、顏色青紫或呈現曲張形態的小絡脈來進行放血。操作方法:患者選取舒適的體位,1%安爾碘消毒液對取穴處皮膚進行常規消毒,用5號一次性注射針頭在病灶局部點刺充盈、顏色青紫或呈現曲張形態的小絡脈,速進出針,然后自然放血之后1~3 min后,若出血量不足1 mL,可在放血的部位加以拔罐,加速瘀血的排放,最后用1%安爾碘消毒液棉球按壓2~3 s,囑患者12 h之內針刺部位勿沾水。每周治療2次,1周為1個療程,治療2個療程。

22西藥組口服別嘌呤醇(批號:050401,規格:01 g×36片/盒),每次1片,每日3次。1周為1個療程,治療2個療程。

3療效觀察

31疼痛視覺模擬評分法(VAS)在紙上面劃一條10 cm的橫線,橫線的一端為0,表示無痛;另一端為10,表示劇痛;中間部分表示不同程度的疼痛,總分10分。患者根據自身腰痛感受,在線段上某處做標記,表示疼痛的程度,從0分起點到記號的長度就是患者得分。

32觀察指標觀察治療前后血清尿酸的變化情況。

33療效評定標準參照《中醫病證診斷療效標準》[2]:臨床治愈:關節疼痛、腫脹消失,活動功能恢復正常,實驗室檢查正常;好轉:關節疼痛、腫脹減輕,活動功能好轉,實驗室檢查有改善;無效:關節疼痛及腫脹無變化,實驗室檢查無變化。

33統計學處理采用SPSS190統計軟件對數據進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(x[TX-*3/8]±s)表示,比較兩者間計量資料,符合正態分布和方差齊性時,組間采用獨立樣本t檢驗,方差不齊時采用校正t2,不符合正態分布時采用秩和檢驗。組內采用配對樣本t檢驗。非等級計數資料采用χ2,以P<005為差異有統計學意義。

34治療結果

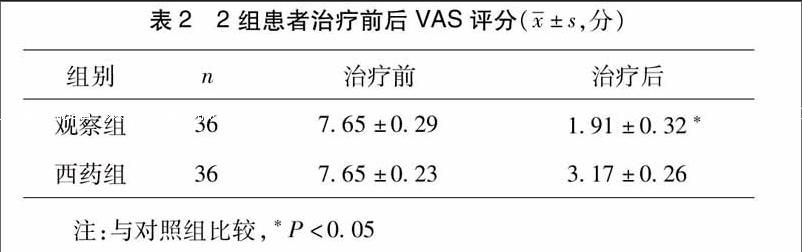

3412者患者治療前后VAS比較見表2。

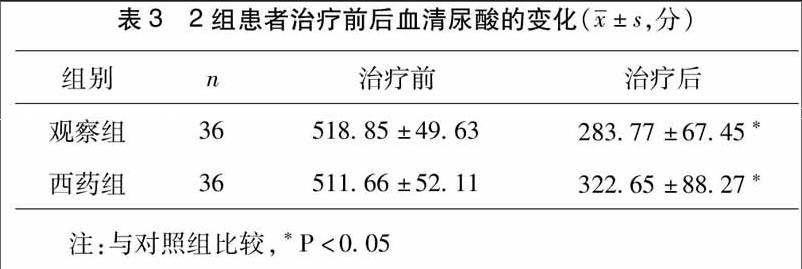

3422者患者治療前后血清尿酸的變化見表3。

3432組患者臨床療效比較見表4。

4體會

隨著經濟的發展,亞洲地區近年高尿酸血癥患病率有明顯上升趨勢。我國 20 世紀 80 年代初進行了人群調查,高尿酸患病率男性 4%,女性為 3%[3],急性痛風性關節炎導致的劇烈疼痛,嚴重影響患者的生活,本研究運用圍刺結合圍刺結合放血療法治療急性痛風性關節炎,目的在于改善患者的疼痛,降低患者血清尿酸的含量,提高患者的生活質量。

清·林佩琴《類證治裁》:“痛風,痛痹之一癥也……初因風寒濕郁痹陰分,久則化熱致痛,至夜更劇。”[4],中醫學認為痛風屬“痹癥”范疇,歸其病因多為過食膏粱厚味,致脾失運化,腎失分泌清濁之功,濕熱濁毒內生;或為稟賦不足,外感風、寒、濕之邪,日久郁而化熱,凝滯為痰,阻滯經絡。其病機為濕熱痰濁痹阻經絡,氣血不暢,不通則痛,若流注關節,筋骨[FQ(19*2。175mm,X,DY-W][SQ+1mm][CD=175mm]失養,則可見關節僵腫畸形[5],急性期發病以治標為主,治療當以清熱除濕、通絡止痛為原則[7]。

圍刺相當于古代的揚刺,《靈樞·官針》云:“揚刺者,正內一,旁內四而浮之,以治寒氣之博大者也”,因而可知,揚刺法是從正面刺入一針,然后再在周邊四角各進一針的多針刺法,而圍剌是以病變部位(或穴區)為中心,進行一層或多層包繞性針刺,多則可達數十根,意在加強刺激、圍剿病邪。放血療法指通過祖國醫學理論作為依據,采取放血來祛瘀逐邪從而促成體內氣血、陰陽的協調和恢復正氣的一種有效治療方法,適用于“病在血絡”的各類疾病。有關研究表明針刺具有調和營衛之氣、疏通病之經絡,進行全身調解;刺血及圍刺療法可引邪外出,有化瘀解毒之功[8]。筆者圍刺結合圍刺結合放血療法治療急性痛風性關節炎,在于祛瘀逐邪,通絡止痛,引邪外出,從而達到清熱除濕、通絡止痛的目的。

本研究通過對比治療組與西藥組治療前、治療后VAS評分及血清尿酸含量變化并且統計臨床療效,組間差異有統計學意義,證實了圍刺結合放血療法治療急性痛風性關節炎療效顯著,改善患者的疼痛,減輕患者血清尿酸的含量,提高了患者的生活質量,經濟、安全、操作方便,為急性痛風性關節炎患者提供了一種新的輔助治療方法,具有一定的臨床推廣意義。

參考文獻:

[1]謝新群,曹耀興,李峰,等圍刺發治療急性痛風性關節炎療效對比觀察[J].中國針灸,2009,29(5):375-377

[2]ZY/T0011-0019-94,中醫病證診斷療效標準[S].

[3]邵繼紅,徐耀初,莫寶慶高尿酸血癥與痛風的分子流行病學研究進展[J].國外醫學(衛生學分冊),2003,30(4):238-242

[4]楊梅,李琳榮,王雪梅,等痛風的臨床文獻研究[J].山西中醫學院學報,2007,8(6):2

[5]張愛紅,朱婉華,顧冬梅中醫藥治療痛風性關節炎研究進展[J].世界中西醫結合雜志,2012,(7)6:536-537

[6]龔玉林,陳敏火針圍刺加腹針治療急性痛風性關節炎的臨床研究[J].湖北中醫雜志,2014,36(12):62

[7]武志全,梅成,姜元恢梅花針扣刺出血加拔火罐合并圍刺治療急性痛風52例[J].光明中醫,2010年,25(8):1461