基于生涯指導課程:校外實習對學生生涯適應力的影響

朱倩雨

〔摘要〕本研究通過測量高一和高二學生參加校外實習前后的生涯適應力水平(高二年級學生已參與一學期的生涯指導課程,高一年級尚未參與此課程),發現,高二年級生涯適應力中的“關注”和“自信”維度顯著提高,而高一年級的學生前后測沒有顯著性的變化。由此可見,校外實踐的效果需要以生涯指導課程為依托。

〔關鍵詞〕生涯適應力;校外探索;生涯實踐

〔中圖分類號〕 G44 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1671-2684(2017)21-0011-04

一、引言

Super[1]于1957年提出生涯是一個人終生經歷的所有職位的整個歷程。之后,Super又進一步補充,認為生涯是生活中各種事件的演進方向和歷程,它統合了人一生中的各自職業和生活角色,由此表現出個人獨特的自我發展形態。

根據Super提出的生涯發展階段,高中生正處于生涯探索階段(15~24歲),該階段的主要任務就是使自身的職業偏好具體化、特定化,并實現職業偏好。這一階段包括試探期、過渡期和試驗并稍作承諾期。在此之后,對于職業生涯探索的研究得到了眾多學者的關注。大多數學者在研究中發現,個體的職業生涯探索過程不僅僅是一個尋求職業目標的單一的過程,其中還會伴隨著個體對于自身能力的發現、了解和完善。由此,有學者從個體的適應及終身發展角度出發,將生涯探索定義為,個體具有探索自我和環境的內在動力,在內在動力的驅使下,會對同自身和自身職業發展相關的外在環境進行深入探索,進而形成一定的職業技能,形成對于職業的情感體驗和認知[2-3]。對中學生而言,職業探索往往意味著發展自己更多的特殊才能和擅長領域,在逐步加深自我了解的基礎上做出文理分科選擇、大學專業選擇或盡早開始工作的決定,并且通過各種社會實踐機會,加深對職業定義的了解,不斷培養獨立選擇學習課程和發展空間的能力。這一探索是未來職業選擇的關鍵,而且這一時期的生涯適應力水平為其未來職業選擇提供重要的準備和奠定基礎[4]。如果此時其生涯適應力水平未達到相應發展水平,則很可能為其將來的職業選擇埋下隱患。而且高中生對職業的探索是零散的,往往需要更多的輔導與支持。

因此在高中階段開展生涯教育顯得格外重要。

(一)生涯適應力

最初,Super和Knasel[5]將生涯適應力(career adaptability)定義為:應對工作改變和工作環境的準備性。Pratzner 和 Ashley[6]則將生涯適應力這一術語界定為“適應工作需求以及變換工作以適應個人需求的能力”,這一界定意味著個體需要根據條件變化進行調整,也包括改變條件以應對變化。之后,Savickas[7]基于Super生活廣度——生活空間的這一建構,認為生涯適應力是個體對生涯角色加以整合的核心能力,即“個體對可預測的生涯任務、所參與的生涯角色及不可預測的生涯問題的應對準備能力”,認為生涯適應力由三個維度構成,分別為計劃性態度、自我與環境的探索和適應性決策。

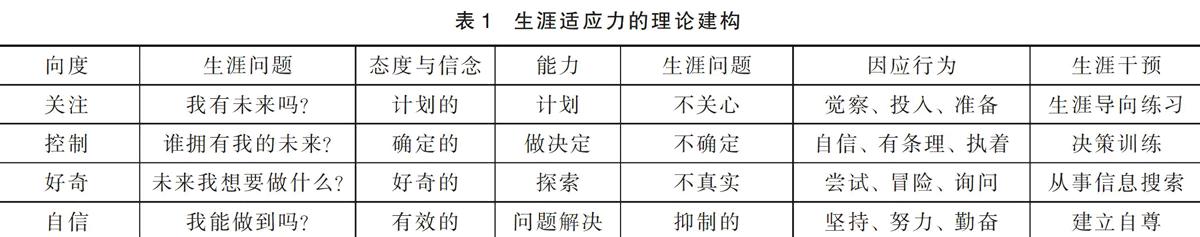

Savickas[8]后來對生涯適應力的理論建構又做了進一步的修正和完善,提出了更為完整的建構模式(見表1),他認為個體生涯適應力的發展是沿著四個維度進行的,分別為生涯關注 (career concern)、生涯好奇(career curiosity)、生涯自信(career confidence)和生涯控制(career control)。每個維度都有一個核心問題需要個體做出回答。Savickas認為,生涯關注能夠協助個體確立未來,生涯好奇能夠推動個體探索職業和可能自我,生涯自信能促使個體構建完美的未來并克服困難,而生涯控制則能使個體擁有選擇未來的權利[9]。

(二)我國高中階段生涯教育校外實踐現狀

生涯教育最早由Marland提出。Marland認為生涯教育應該是針對全體公民的教育,應該貫穿個體生命的全過程,形成終身化教育。也就是說,在實際的生涯教育操作中,不能將生涯教育局限于對未來職業的規劃,而是要將其作為促進個體未來發展的一系列過程。

隨著新高考改革的正式啟動,全國各地都意識到生涯發展的重要性,也正在積極推進高中生涯發展教育,但是各地生涯教育水平參差不齊,生涯發展路線不一。因而,目前中學的生涯教育存在目標不明確、方法待考證、效果不明朗等問題。從現有的文獻和經驗交流來看,有的以生涯課程為主,有的學校以主題活動、外出參觀為主。

根據Super的生涯發展理論,中學階段是生涯發展重要的探索期。在此時期,學生需要做出對職業世界的探索,亟須大致了解專業和職業,為高考志愿的填報提供依據。

本研究試圖探究校外實習對學生生涯適應力的影響,即校外實習是否能夠促進學生的生涯適應力。

二、研究方法

(一)被試

來自烏魯木齊市某中學的99名學生參加了本研究,其中高一年級63人,平均年齡為15.50±0.60歲,高二年級36人,平均年齡為16.22±0.54歲。參與研究的高二年級學生均已參加了一學期的生涯發展課程,高一年級學生未參加生涯發展課程。

(二)測量工具

生涯適應力量表由Savickas 和Porfeli編制,該量表五點計分,共24題,分為生涯關注(concern)、生涯控制(control)、生涯好奇(curiostity)和生涯自信(confidence)四個維度。

(三)實驗過程

高二年級36名學生已經參加過生涯指導課程,高一年級63名學生未參加該課程。在寒假放假前分別給高一和高二年級學生進行生涯適應力測評。前測后,要求他們在寒假期間去實習單位完成三天的寒假社會實踐,拍攝工作照片,完成社會實踐單。寒假結束后的第一周內,用生涯適應力量表進行后測。

(四)統計方法

本研究使用spss20.0進行統計分析。

三、結果分析

(一)高一、高二年級前后測適應力描述性統計

高一年級學生,在生涯適應力方面,“關注”和“控制”兩個維度的后測分數高于前測,“好奇”和“自信”兩個維度的前測分數高于后測分數,見表2。高二年級學生,在生涯適應力方面,四個維度的后測分數均高于前測分數,見表3。

(二)高一、高二年級前后測生涯適應力的差異性

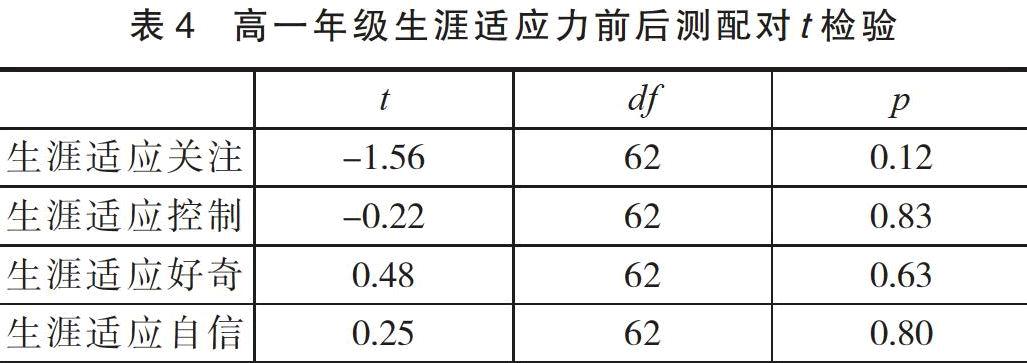

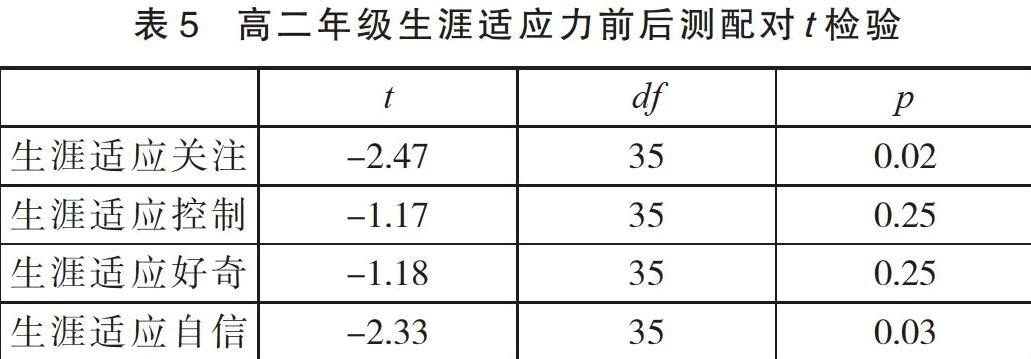

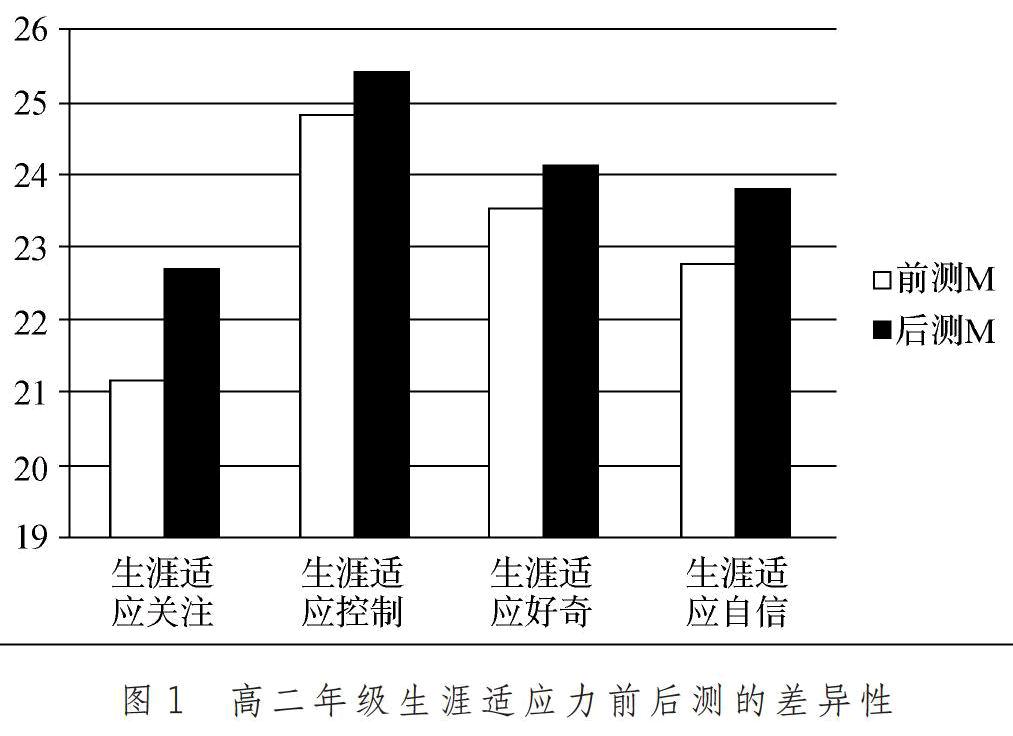

高一年級學生,在生涯適應力的四個維度的前后測分數差異均不顯著,見表4。高二年級學生,在生涯適應力的“關注”和“自信”維度前后測差異顯著(p<0.05),在“控制”和“好奇”維度差異不顯著,見表5,圖1。

四、討論

(一)校外實習對學生生涯適應力的促進作用

高二年級學生在參與校外實習后,生涯適應力的“關注”和“自信”維度都得到了顯著提高。校外實習屬于對職業世界的探索,學生通過探索實踐逐步開始對職業信息的了解,幫助其了解從事該職業所需的知識和技能,選擇適合自身特質的職業,提前對自身的知識和技能進行培養和發展,最終達到實現并整合自我的目的。“生涯關注”水平的提升使中學生更加關注自身的生涯發展,主動為自身的生涯發展進行投入和準備,進而計劃自身的生涯發展;“生涯自信”水平的提升使中學生有信心面對生涯問題,進而能夠克服遇到的困難,堅持生涯目標的實現。

隨著生涯適應力的提升,學生也逐步完成生涯發展的核心問題“我有未來嗎”“誰擁有我的未來”“未來我想要做什么”和“我能做到嗎”。根據Savickas[8]的觀點,隨著核心問題的解決,高二年級的學生也逐步形成了生涯發展過程中的核心能力:計劃、決定、探索和問題解決。

而且,高考的志愿填報是一個指向未來的決定,如專業、職業以及生活方式的選擇會影響到其成年以后的生活,如個體的主觀幸福感等[10]。因而,在高中階段有質量的生涯探索,已經不僅僅有助于高中生的生涯發展,更預示著一生的幸福感。

(二)對中學生涯教育體系的啟示

本研究中,雖然高一年級和高二年級的學生都參與了生涯實踐,但是高一年級學生前后測差異不顯著。可能的原因是高一年級的學生在校外探索之前,沒有接受過生涯指導課程。由此可見,基于生涯指導課程的校外探索能夠使高中生的生涯發展水平有更好的提高,反之,校外探索實踐會流于表面,使學生難以有真正的收獲。

因而,學校生涯教育體系應該將生涯指導課程和校外探索緊密的結合,兩者的關系相輔相成。生涯指導課程能夠幫助學生有覺察、有目的地去探索職業世界,而探索職業世界能夠進一步激發學生的生涯好奇,使學生能夠在生涯課程中更好地投入,最終能夠有更好的準備、更強的信心面對生涯問題,更加全面地做出生涯決策。

五、結論

通過校外實習,高二年級學生的生涯適應力中的“關注”和“自信”維度顯著提高(p<0.05),校外探索有助于學生的生涯發展。

但是高一年級的學生前后測沒有顯著變化,可能由于高一年級學生尚未接受生涯指導課程。可見,校外探索的有效性需要以生涯指導課程為基礎。

參考文獻

[1] Super D E. Career education and the meanings of work[M]. Washington, DC: US Government Printing office, 1976.

[2]Blustein D L. The role of career exploration in the career decision making of college students[J]. Journal of Counseling Psychology, 35, 297-300..

[3]Flum H, Blustein D L. Reinvigorating the study of vocational exploration: A frame work for research[J]. Journal of Vocational Behavior, 2000, 56(3): 380-404.

[4]余芳菲. 高中生專業決策自我效能與職業成熟度的關系及干預方案設計[D].碩士學位論文. 天津: 天津師范大學, 2014.

[5]Super D E, Knasel E G. Career development in adulthood: Some theoretical problems and a possible solution[J]. British Journal of Guidance and Counselling, 1981, 9(2), 194-201.

[6]Pratzner F C, Ashley W L. Occupational adaptability and transferable skills: Preparing today's adults for tomorrow's careers. Adults and the changing[C]. In Shulman CH ed. Adults and the changing workplace: 1985 year book of the American Vocational Association. Arlington, VA: American Vocatronal Association, 1985: 13-22.

[7]Savickas M L. Career adaptability: an Integrative construct for life-span,life-space theory[J]. The Career Development Quarterly, 1997, 45, 247-259.

[8]Savickas M L. The theory and practice of career construction[M]. In Brown S D, Lent R W Eds, Career development and counseling: Putting theory and research to work. Hoboken, NJ: Wiley, 2005: 42-70.

[9]趙小云. 大學生生涯適應力研究[D].博士學位論文. 南京: 南京師范大學, 2011.

[10]Salmela-Aro K, Nurmi J E. Goal contents, well-being and life context during transition to university: A longitudinal study[J]. International Journal of Behavioral Development, 1997, 20: 471-491.