基于建構主義的物理課堂環境評價指標體系構建

許 靜 荊鑫鑫

(天津師范大學教師教育學院,天津 300387)

·教育理論研究·

基于建構主義的物理課堂環境評價指標體系構建

許 靜 荊鑫鑫

(天津師范大學教師教育學院,天津 300387)

課堂環境是決定學生發展的潛在因素,從學生對課堂感知的角度構建有效的課堂環境,是提高課堂教學質量,促進學生學習和發展的重要路徑.基于建構主義理論、課堂環境研究、中學物理課堂學習特點和課程目標,界定中學物理課堂環境的內涵.借鑒已有課堂環境量表,經過理論分析、一線教師訪談、課堂觀察、專家意見征詢初步形成基于建構主義的物理課堂環境評價指標體系.

中學物理;建構主義課堂環境;評價

1 問題的提出

學習環境研究的主要目的之一是揭示學習環境與學生發展的關系,從班級或課堂層次研究學習環境,常使用“課堂環境”(Classroom Environment)或“班級環境”(Class Environment)的概念.課堂環境是決定學生發展的潛在因素,是任何一位希望提高學校質量的教育者都不能忽視的因素,[1]因而其研究也引起了廣泛的關注.課堂是構建學科知識和發展能力的主要場所,學生是學習的主體,對課堂環境的感受和體驗是形成課堂動力的基礎.[2]從為學生的理解而教的角度出發,應重視知識學習的社會建構過程,考慮課堂環境對學生的情緒及社會性發展的影響.從學生對課堂感知的角度構建有效的課堂環境,是提高課堂教學質量,促進學生學習和發展的重要路徑.

以澳大利亞學者費雷澤(Fraser)為代表的一批研究者,在開發從小學到大學的課堂環境測量工具方面做出了較大成績,并進行了跨文化的比較研究.國內學者也開展了不同層次的課堂環境研究,如,中國內地小學數學課堂環境探究、中國大學外語課堂環境研究等.這些研究成果為深入探究各種課堂環境的測量提供了重要的參照,同時也有力地證明了在考慮社會和文化因素的影響下,開發結合具體學科的、本土化的課堂環境測量工具的必要性.

2 物理課堂環境的內涵

2.1 課堂環境

國內對課堂環境概念進行分析始于我國臺灣地區,臺灣學者將英文Classroom Environment大多翻譯為班級氣氛、教室環境、學習環境和課堂氣氛等.內地學者范春林把課堂環境理解為:影響教學活動開展、質量和效果,并存在于課堂教學過程中的各種物理的、社會的及心理的因素的總和.[3]本研究認為,課堂環境是課堂中教師和學生、學生和學生之間的社會環境和心理環境.具體而言,社會環境包括課堂中的師生、生生互動交流的狀況、課堂目標定向、課堂規則與秩序等,心理環境則是教師與學生的心理狀態和課堂心理氛圍等.

西方學者并不強調課堂環境概念的理論內涵研究,而側重于對它的結構分析和測量.穆斯(Moos)在1974年提出了研究人類社會環境的3個維度:關系維度、個人發展維度、系統維持與變化維度,稱為穆斯架構(Moos s Scheme),隨后開展的大量實證研究表明,3個維度具有跨情境的一致性,被廣泛運用于課堂環境研究.費雷澤認為,課堂環境是課堂內各種因素的集合,這些因素可歸為3個方面:工作取向(完成教育或個人的工作),課堂內的人際關系和課堂的組織性,以此費雷澤開發并發展了一系列經濟、有效、廣泛使用的測量工具.如,《我的班級調查問卷》(MCI)、《學習環境量表》(LEI)、《個性化課堂環境量表》(ICEQ)、《建構主義課堂環境量表》(CLES)、《學科實驗課堂環境量表》(SLEI)、《大學課堂環境量表》(ULEQ)等.

課堂環境的研究主要采用兩類方法:一種方法是研究者對課堂環境直接進行觀察,另一種則是以學生的感知探究課堂環境.學生以其親身經歷和感受對課堂環境的特征做出準確判斷,能更加直接地發現課堂環境對學生學習效果的影響,對學習結果具有更強的解釋力.

2.2 物理課堂環境

依據建構主義理論,考慮中學物理課堂學習的特點和課程目標的要求,界定基于建構主義的物理課堂環境的內涵.

物理課程的總目標是提升學生的科學素養,物理核心素養是學生科學素養的重要構成,是學生通過物理學習內化的帶有物理學科特性的品質.創設情境進行教學,對培養學生的物理核心素養具有關鍵作用,物理概念的建立、物理規律的探究、應用物理知識解決具體問題,應結合具體的實際情境,通過有組織的結構性活動,引導學生進行系統化知識化的探索,引發學生對內容的學習投入,為其深度學習創設情境支持,從而形成個性化的心智結構.物理學習是在物理知識學習的基礎上,建立基本的物理觀念,學會物理學的具體科學方法,形成一定的技能,能利用學到的物理知識和技能解決現實問題.建構自然界的物理圖景、經歷科學探究過程、發展科學思維能力、認識科學的本質是物理學習的重要組成部分,充分說明了知識是在一定情境下,借助于協作、交流,通過意義的建構而獲得的,與建構主義理論相一致.

基于建構主義的物理課堂環境是指在物理課堂教學活動過程中,通過知識的意義建構,學生對課堂中社會環境和心理環境的感知,對學生認知、情感和行為參與產生直接或間接影響的因素.

3 基于建構主義的物理課堂環境評價指標體系的形成

3.1 評價標準的選擇與確定

物理新課程改革強調以學生為中心,引導學生經歷科學探究的過程,增強科學探究能力和解決實際問題的能力,通過溝通、交流、合作的學習方式進行自主地、富有個性地學習,評價更關注學生的個體差異,幫助學生認識自我、建立自信,改進學習方式,提升核心素養.體現上述特點的課堂環境傾向于建構主義認為的理想學習環境,即情境、協作、交流和意義建構.建構的課堂與傳統的課堂并非對立的關系,傳統的教學中同樣暗含著建構主義的本質.本研究并非依據一個標準來評判中學物理課堂環境的優劣,而是希望通過量表探查學生對課堂環境的感知,為基于課程標準的物理新課程教學提供科學的指導.

(1)評價標準的確定.

依照穆斯人類社會環境的3個維度,研究者進行了大量實證研究,以費雷澤為代表的一批學者開發了不同學段的各種課堂環境的測量工具.如,泰勒(Taylor)、弗雷澤和菲舍(Fisher)編寫的《建構主義課堂環境量表》(CLES)是最具影響力的評價工具.[4]量表包括5個維度:個人相關性、不確定性、批判的聲音、權力的分享、學生協商,共30個題目,具體的維度描述見表1.此量表在澳大利亞和我國臺灣地區進行了科學課堂環境跨文化比較研究,量表信度系數分別為:0.87~0.97(澳大利亞)、0.79~0.98(臺灣).[5]研究發現:臺灣學生與澳大利亞學生相比,課堂批判的聲音和學生協商感知水平低,批判的聲音維度在測量中存在理解的問題,導致測量結果無法得到,原因在于受東西方社會和文化的影響,臺灣傾向于以教師為中心的課堂,批判的聲音與儒家文化提倡的對教師的尊重存在矛盾.權力的分享維度的課堂觀察結果與問卷得到的數據存在差異,因為臺灣學生參與課程計劃的機會很少,幾乎沒有發言權.盡管CLES有較好的信度和效度,但直接運用在亞洲地區,似乎并不合適,需要對其修訂以反映中國文化特色.此外,國內研究者丁銳編寫了《小學數學課堂環境量表》,該量表包括7個維度:愉快、教師投入、知識相關、師生關系、學生聲音、學生投入、學生協作,共50個題目,量表信度0.78~0.91.[6]

表1 《建構主義課堂環境量表》(CLES)維度描述及范例

本研究借鑒以上量表,根據物理課堂學習目標和特點,經過多次提煉和篩選,形成基于學生感知的物理課堂環境構建維度,即知識相關、學生聲音、學生投入、交流協作、科學本質,共26個題目.以上5個維度在穆斯框架內的維度具體分配為:知識相關和科學本質屬于關系維度、學生聲音屬于個人發展維度、學生投入和交流協作屬于系統維持與變化維度.

(2)評價標準的初步修正.

基于文獻分析、理論構建形成的評價標準,應體現我國中學物理課堂環境的評價要求和特點,因此需要汲取物理教育專家及一線教師的建議和意見,并以物理教學實踐為依據進行評價標準的初步修正.具體途徑包括3個方面,一是通過專家訪談從內容結構、維度劃分、語言表述等方面聽取建議與意見.二是通過一線中學教師訪談對維度的內涵、題目的闡述加以解讀,了解教師對評價指標是否有清楚的認識,聽取教師的意見.三是通過課堂觀察,深入中學物理課堂開展聽評課活動,從維度的選擇、題目內容的表述進行分析,看其是否符合中學物理課堂教學實踐.通過理論構建、專家和教師訪談獲得的反饋,結合課堂觀察分析初步確立了中學物理課堂環境評價標準.

3.2 評價指標體系的建立

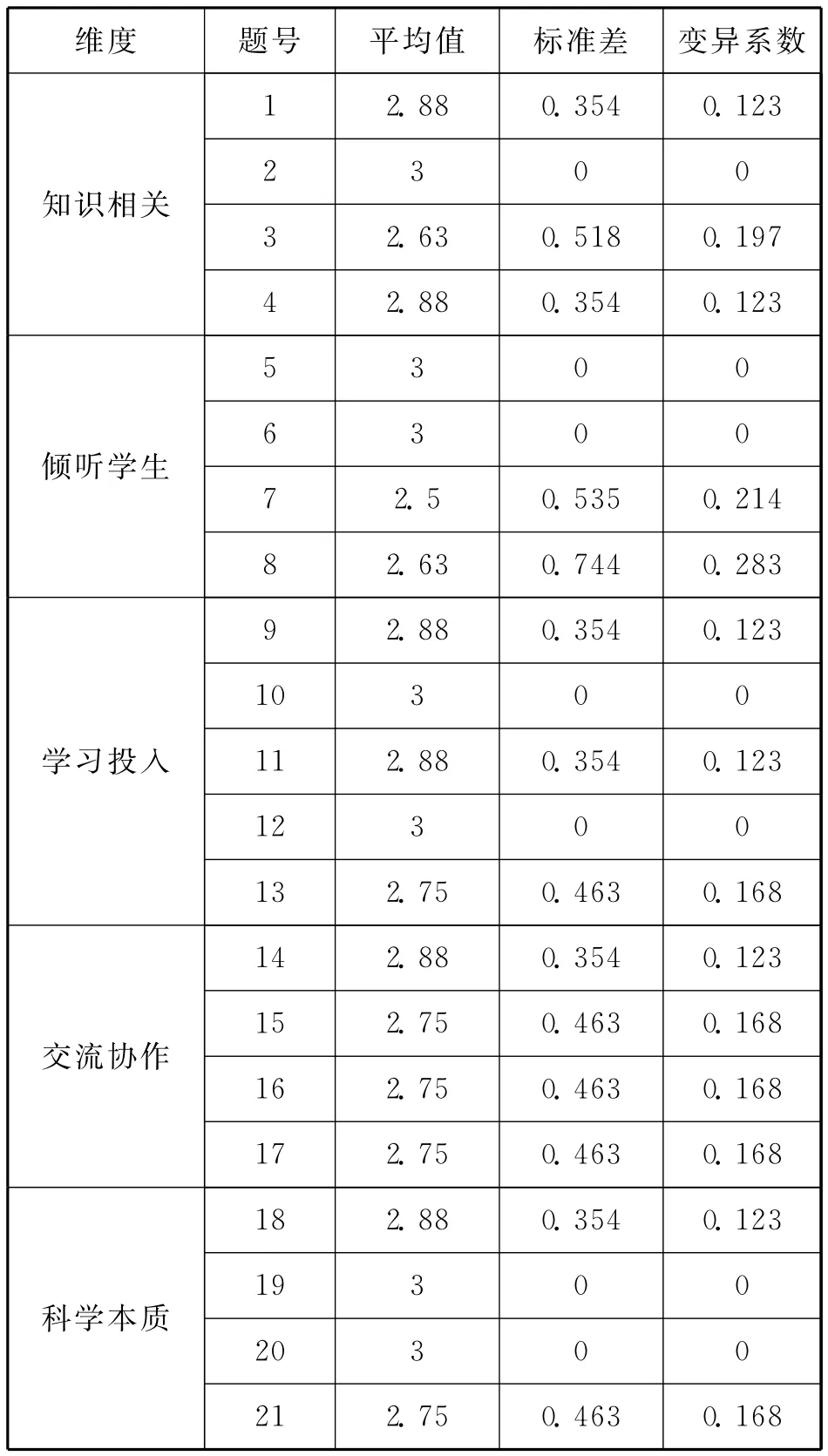

采用德爾菲法以通信方式征詢專家小組成員的意見,對初構的26個題目進行評價,修正和檢驗,以獲得良好的內容效度.專家咨詢小組由來自高校的9名物理教學論專家構成,專家意見征詢問卷以電子郵件的方式發送,問卷中扼要闡述了研究目的、維度描述及填答方式等,請各位專家對量表維度及題目的適合程度進行評定,“適合”賦值3分、“修改后適合”賦值2分、“不適合”賦值1分,亦可在“修改意見”處填寫對維度及題目的建議.第一輪專家征詢問卷時間為2016年11月23日,回收有效問卷9份,回收率100%.第二輪專家征詢問卷時間為2016年12月12日,回收有效問卷8份,回收率89%.每個題目的必要度可從3個方面的數據信息進行判斷,專家意見的集中度(專家對該題目適合度評價的平均值)、離散度(專家對該題目適合度評價的分散程度,用標準差衡量)、協調度(專家對題目適合度評價的協調程度,用變異系數表示,即標準差與平均值的比值),同時結合專家的修改意見對題目進行修訂和完善.

經過第一輪專家意見征詢問卷適合度評價數據統計分析,依據專家的修改意見,將“學生聲音”和“學生投入”兩個維度名稱,分別改為“傾聽學生”和“學習投入”.刪除5個題目,合并6個題目,新增3個題目,修改14個題目的表述方式,形成第二輪專家意見征詢問卷,包括5個維度、21個題目.對第二輪專家意見征詢問卷適合度評價數據統計分析和專家的修改意見,修改了6個題目的表述方式,第二輪專家意見征詢的統計結果見表2.

表2 第二輪專家意見征詢統計結果

由表2可見,所有題目的平均值介于2.50~3.00之間,均大于2.25(3分量表的百分之七十五等級值),換算成百分位數介于83.3~100.0之間.各題目的標準差介于0~0.744之間,均小于1,表明專家意見比較集中.所有題目的變異系數最大為0.283,表明專家認為題目具有高度必要性且意見高度一致.建構完成的《基于建構主義的物理課堂環境量表》包括5個維度、21個題目,量表的維度描述及范例如表3.

表3 《基于建構主義的物理課堂環境量表》維度描述及范例

4 結語

課堂環境是決定教學質量的重要潛在因素.借鑒已有課堂環境量表,經過理論分析、實踐探討、專家意見征詢初步形成基于建構主義的物理課堂環境評價指標體系,下一階段研究將采用驗證性因素分析建立具有信度與效度的量表,為開展大樣本實證調查提供科學的手段.課堂環境的范圍很廣,涉及的變量較多,該研究集中抽取了能概括我國目前中學物理課堂環境現狀的核心指標,突出了學生在課堂學習中通過與環境的互動主動建構知識,以促進認知和情感的發展.課堂環境研究的最終目的是服務于教育教學實踐,課堂環境測量工具可作為教師診斷存在的問題,進行自我反省和改進教學實踐的工具.此項研究可以豐富中學物理課堂環境理論研究,提升基于課程標準的中學物理課堂教學的有效性.

1 B J Fraser.Classroom Environment[M].London:Croom Helm,1986:1-70,92-119.

2 任慶梅.大學英語有效課堂環境構建及評價的理論框架[J].外語教學與研究(外國語文雙月刊),2013,45(5):732-743.

3 范春林.課堂環境研究的現狀、意義及趨勢[J].比較教育研究,2005(8):61-66.

4 P C Taylor,B J Fraser,D L Fisher.Monitoring Constructivist Classroom Learning Environments[J].International Journal of Educational Research,1997,27(4):293-302.

5 J M Aldridge,B J Fraser,P C Taylor,C C Chen.Constructivist learning environments in a cross national study in Taiwan and Australia[J],International Journal of Science Education,2000,22(1):37-55.

6 丁銳著.中國內地小學數學課堂環境研究[M].長春:東北師范大學出版社,2010(5):73.

2017-03-06)

本文系天津市高等學校人文社會科學研究項目“課堂師生互動的言語行為研究——以中學物理教學為例”(項目編號:20122508);天津市教育科學“十三五”規劃課題“中學物理課堂環境測評及優化研究”(項目編號:BE4159)研究成果.