洛川國家基準氣候站二次遷站觀測數據對比評估

蔣小莉,王凌軍,雷延鵬,李生袖

(延安市氣象局,陜西延安 716000 )

洛川國家基準氣候站二次遷站觀測數據對比評估

蔣小莉,王凌軍,雷延鵬,李生袖

(延安市氣象局,陜西延安 716000 )

對洛川國家基準氣候站(53942)第二次遷站后的3號站與第一次遷站后的2號站,2015—2016年氣溫、降水量、相對濕度、平均風速等觀測資料進行差異對比評估,并對兩次遷站前后3個站點的觀測資料進行顯著性T檢驗。結果表明:3號站與2號站平均氣溫差異不明顯,3號站最高氣溫高于2號站,最低氣溫低于2號站,相對濕度差異變化在2%左右,2分鐘平均風速3號站小于2號站,風向一致性較差,受地形影響明顯。遷站前后3個站點溫度、相對濕度資料序列可合并使用;本站氣壓、降水量僅1號站(第一次遷站前的舊站)與2號站的資料序列可合并使用,但經氣壓高度差訂正后的本站氣壓3個站點資料序列可合并使用;2分鐘平均風速資料不可合并使用。3個站點降水量的序列分析待3號站降水量資料完善及序列增加后再行評估。

氣象站遷移;觀測數據;差異;對比評估

洛川國家基準氣候站始建于1954年11月1日,到2012年12月31日站址一直未變。建站近60 a來隨著縣域經濟的不斷發展,縣城規模的不斷擴大,使得原本處于“郊外”的洛川國家基準氣候站(以下簡稱1號站),逐漸發展為人口活動密集的縣城中心,其周邊高大建筑物逐年增加,氣象數據逐漸失去了代表性。為了全面改觀地面觀測環境,2013年1月1日洛川國家基準氣候站由洛川縣城北關遷移至洛川縣城關五隊橋西路口迎賓大道南側“郊外”(以下簡稱2號站)。由于洛川縣城市規劃的重新調整,洛川國家基準氣候站被迫于2015年1月1日再次由2號站遷移到洛川縣鳳棲鎮蘆白村西“郊外”(以下簡稱3號站)。3號站從2015年1月1日開始進行對比觀測,已滿2年。為了掌握二次遷站前后由于地理位置、海拔高度、周邊環境變化所產生的氣象要素的差異,根據中國氣象局《國家級地面氣象觀測站遷建撤站暫行規定》[1]要求,1號站、2號站、3號站分別進行相關氣象要素的對比觀測。王鵬等2015年對1號站和2號站的數據進行了對比分析[2],本文僅對2號站、3號站2015—2016年氣溫、降水量、相對濕度、風速(2分鐘)的日值、月值、年值和定時觀測2分鐘風向等進行對比評估。對3個站點月平均值和年平均值進行資料序列的顯著性檢驗,探討其差異,為使用氣象資料提供依據。

1 資料與方法

1.1 觀測環境概況

1號站地理位置為35°49′N,109°30′E,觀測場海拔高度1 159.8 m,氣壓感應部分海拔高度1 161.0 m,風速感應器距地高度10.1 m。1號站位于縣城重點發展中心,觀測場東面和北面為高大建筑物密集區,西面40余m處為溝壑區,溝深近百米,寬數十米,為東西走向。2號站地理位置為35°46′N,109°25′E,觀測場海拔高度1 155.9 m,氣壓感應部分海拔高度1 156.9 m,風速感應器距地高度10.5 m。觀測場位于1號站的西北方,直線距離1.2 km,四周空曠,但西北方和南方為溝壑區,且距離觀測場僅20余m。觀測場海拔高度較1號站低3.9 m,氣壓感應部分海拔高度較1號站低4.1 m。3號站地理位置為35°47′N,109°22′E,觀測場海拔高度1 090.0 m,氣壓感應部分海拔高度為1 090.9 m,風速感應器距地高度10.5 m。觀測場位于2號站的西北方,直線距離4.9 km,四周空曠、平坦,觀測場海拔高度較1號站低69.8 m,較2號站低65.9 m;氣壓感應部分海拔高度較1號站低70.1 m,較2號站低66.0 m。

1.2 資料和方法

利用2號站、3號站2015年1月1日—2016年12月31日氣溫(平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫)、降水量、相對濕度、平均風速(2分鐘)的日值、月值、年值和定時觀測2分鐘風向等資料進行對比評估[3]。分別計算溫度、相對濕度、風速的日平均差值,并統計月和年差值平均值及差值標準差,統計對比期降水量的累計相對差值、定時觀測2分鐘風向的相符率(風速>0.2 m/s時,才統計風向相符率。兩站址風向角度差<22.5°即認為兩者相符)。利用T檢驗方法對1號站1993—2012年、2號站2013—2016年、3號站2015—2016年本站氣壓、平均氣溫、降水量、平均相對濕度、平均風速(2分鐘)的月平均值和年平均值資料序列進行顯著性檢驗。

2 氣象要素月(年)數據對比評估

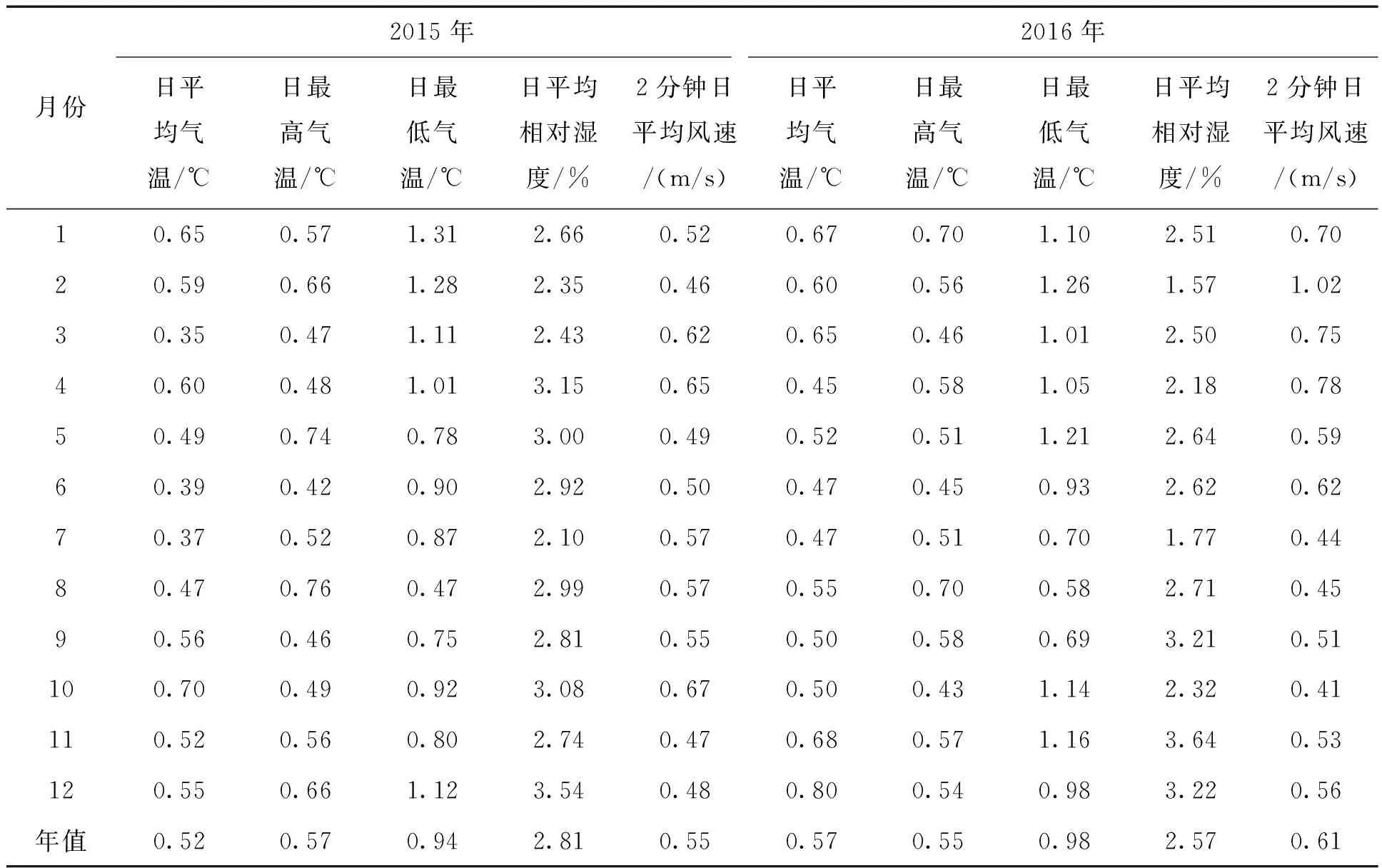

計算3號站與2號站2015年、2016年日平均氣溫、日最高氣溫、日最低氣溫、日平均相對濕度、2分鐘日平均風速的差值,并統計求取月、年差值平均值和差值標準差,見表1和表2。差值為正值表明3號站所測要素值高于2號站,差值標準差表明所測要素的穩定性,數值越小說明資料圍繞平均值的平均變化幅度越小,即穩定性越好。

2.1 氣溫

從表1可看出,2015—2016年3號站與2號站日平均氣溫差異最小,無明顯季節變化,差值月平均為-0.4~0.2 ℃,差值年平均為0.0 ℃。日最高氣溫3號站各月均高于2號站,2015年差異為0.1~0.6 ℃,2016年為0.0~0.7 ℃,年平均差異均為0.4 ℃。日最低溫度3號站各月均低于2號站,2015年和2016年差異均為-0.1~0.9 ℃,其中2015年1月,2016年2月、5月差異最大達-0.9 ℃,年平均差異均為-0.5 ℃。由表2可看出, 2015年、2016年日平均氣溫和日最高氣溫標準差接近,日最低氣溫標準差相對較大,最低氣溫數據相對不夠穩定。

2.2 相對濕度

從表1可看出,日平均相對濕度2015年1—4月、11月3號站低于2號站,月最大差異為2%,其余月份3號站相對濕度值高于2號站,月最大差異為1%,年平均無明顯差異。2016年總體表現3號站相對濕度高于2號站,6月差值最大為2%,年平均差異為1%。從表2可看出,2015年、2016年相對濕度標準差變化比較平穩,數據相對穩定。

表1 洛川3號站與2號站各要素月(年)差值平均值

表2 洛川3號站與2號站各要素月(年)差值標準差

2.3 風速

從表1可看出,2分鐘日平均風速2015—2016年各月差值均為負值,表明3號站風速小于2號站,冬春季差值較大,最大達1.1 m/s,這與2號站四周空曠,西北方和南方距離觀測場20余m為溝壑區有密切關系。從表2得出2分鐘日平均風速差值標準差變化較穩定,變化幅度平緩。

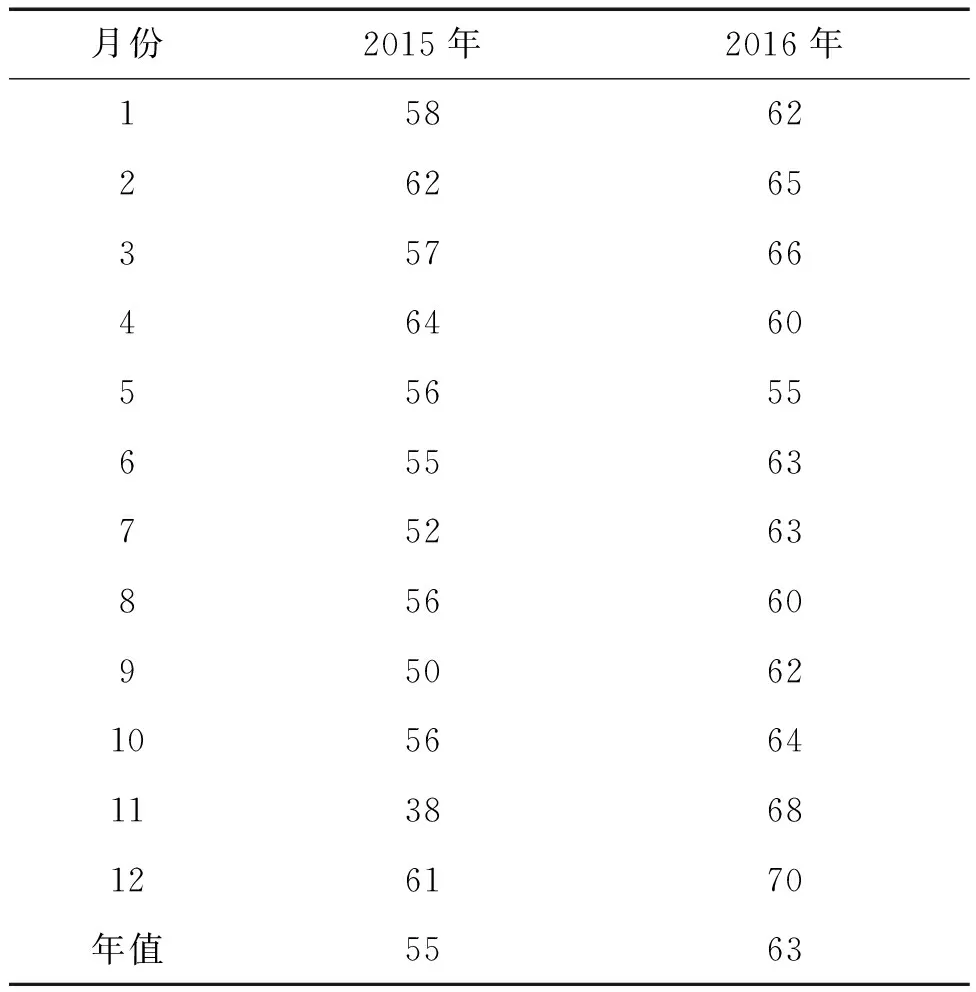

2.4 風向

從表3可看出,3號站與2號站2015年風向相符率為55%,相符率4月最大為64%,最小為11月,僅有38%;2016年兩站風向相符率為63%,最大12月為70%,最小5月為55%。可見3號站與2號站風向一致性較差,也由此證明了風向受地形影響較為明顯。

表3 洛川3號站與2號站對比期風向相符率 %

2.5 降水量

由于3號站氣象觀測為無人值守站,降水量在1—4月、11—12月不觀測,而且在2016年5—10月降水量觀測期內有12 d降水量缺測,2015年降水日數缺測率達37.5%,2016年達46.0%,因此降水量累計相對差值統計評估無意義。

3 資料序列的顯著性檢驗

3.1 1號站與2號站資料序列顯著性檢驗

利用T檢驗方法[4],對洛川1號站20 a(1993—

2012年)觀測資料的平均值和2號站4 a(2013—2016年)的平均值進行顯著性檢驗,給定顯著性水平為α=0.05,T0.05=2.074。檢驗要素包括平均本站氣壓、平均氣溫、降水量、平均相對濕度、平均風速的月值和年值。從表4可看出,本站氣壓、平均溫度、降水量、平均相對濕度通過了T檢驗,但2分鐘平均風速未通過T檢驗,充分說明了地形是影響風向風速的主要因素之一。檢驗結果表明,1號站與2號站本站氣壓、平均溫度、降水量、平均相對濕度資料可合并使用,平均風速資料不可合并序列使用。

表4 洛川1號站與2號站各要素T檢驗結果

3.2 1號2號站與3號站資料序列顯著性檢驗

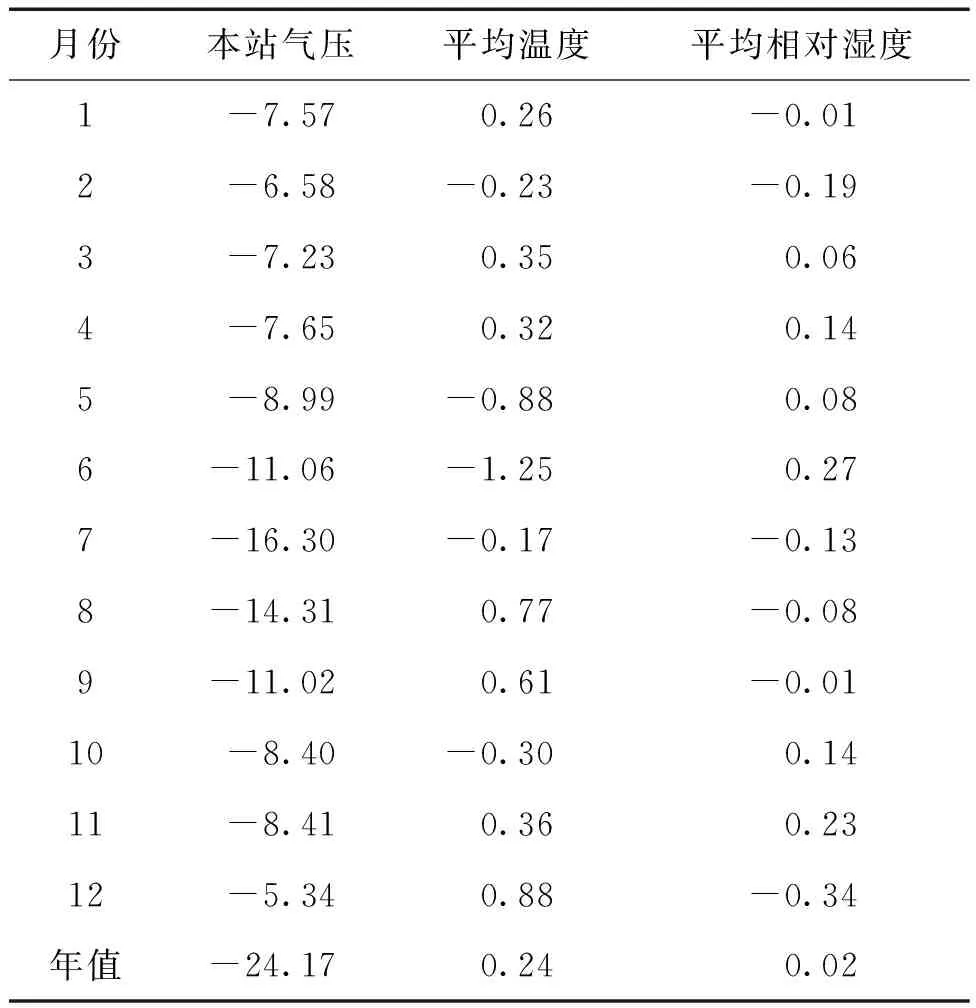

同理,利用1號站、2號站22 a(1993—2014年)與3號站2 a(2015—2016年)的本站氣壓、平均溫度、平均相對濕度進行T檢驗。從表5得出洛川1號站、2號站與3號站平均溫度、平均相對濕度通過了α=0.05的顯著性檢驗,但本站氣壓未能通過T檢驗,差異顯著。檢驗結果表明,1號站、2號站與3號站平均溫度、平均相對濕度資料可合并使用,本站氣壓資料不可合并序列使用。

表5 洛川1號站、2號站與3號站 各要素T檢驗結果

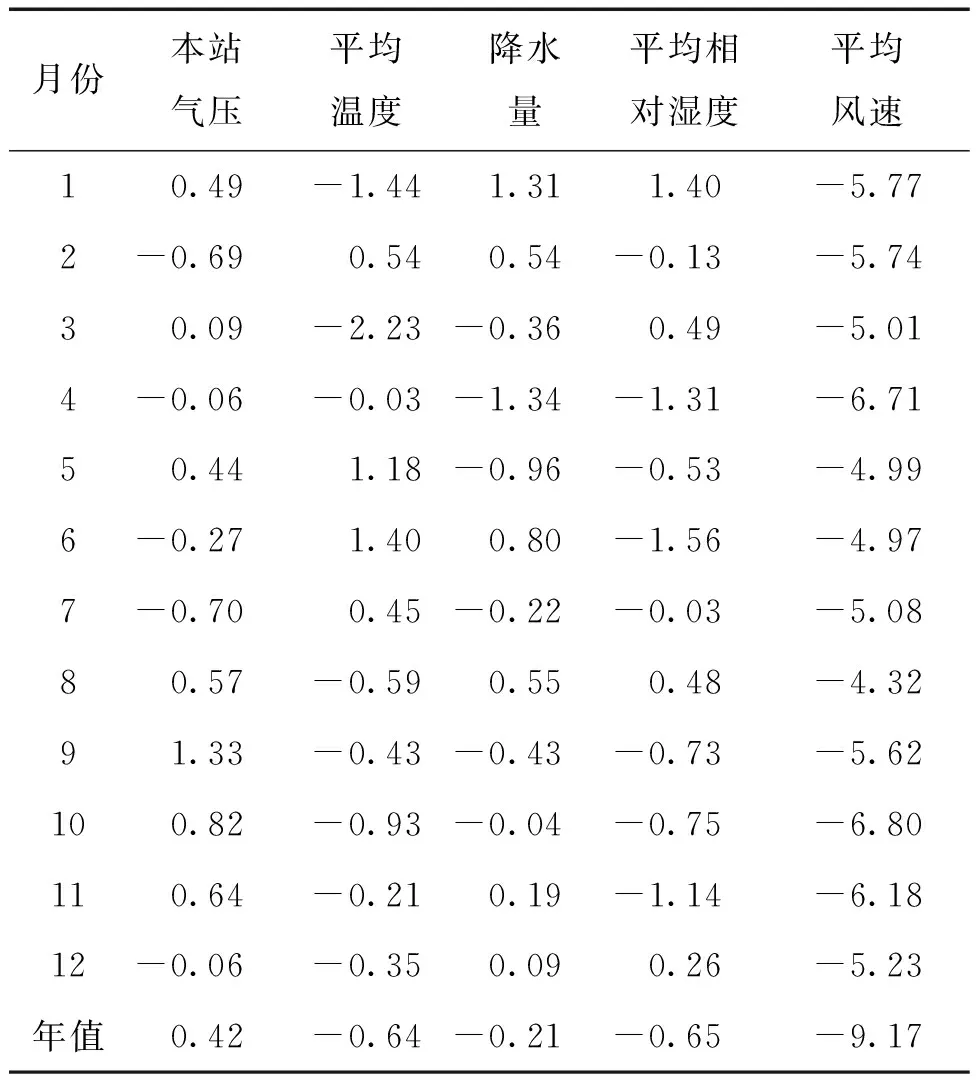

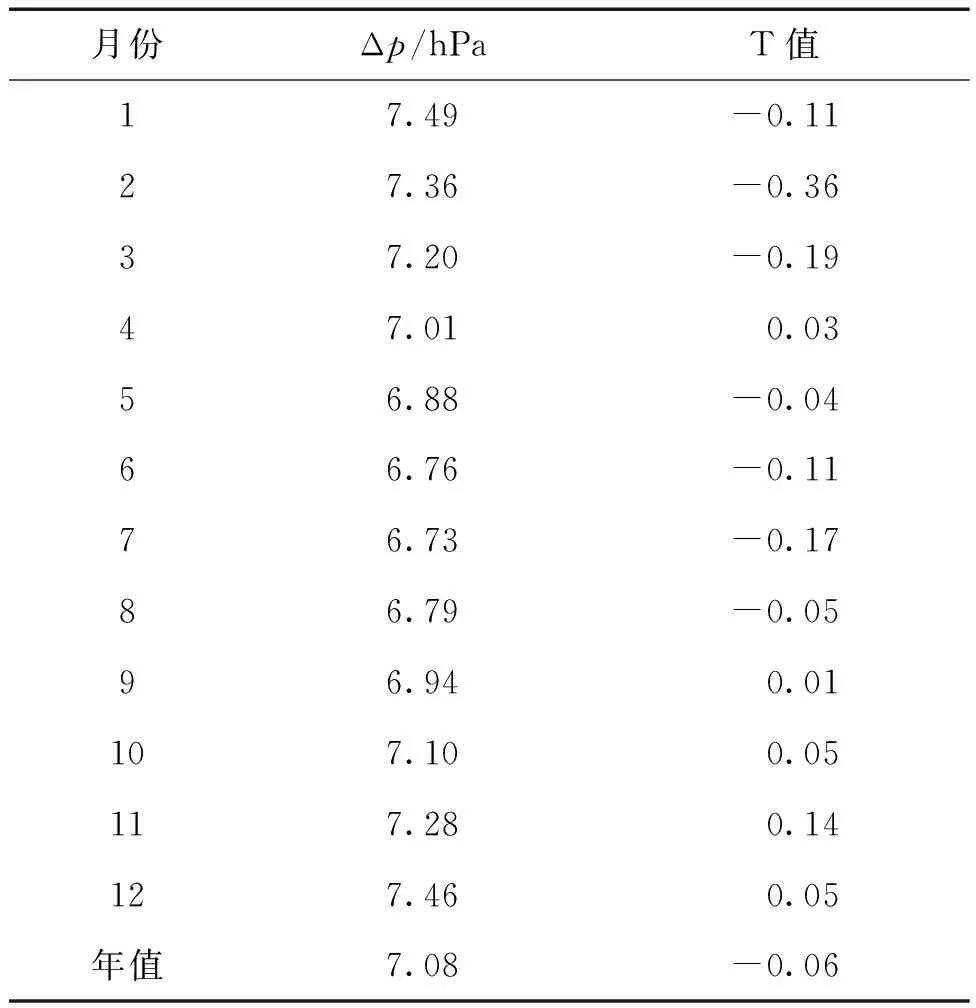

3.3 本站氣壓高度差訂正

按照《地面氣象觀測規范》[5],站址遷移后,新舊站氣壓感應部分的拔海高度差在1.5~100.0 m以內時,水平距離未超過50 km,可對遷站前本站氣壓高度差進行訂正。訂正公式為

Δp=p1(e-0.034 15Δh/t1-1),

式中Δp為本站氣壓高度差訂正值(hPa);p1為遷站前歷年各月平均本站氣壓(hPa);t1為遷站前歷年各月平均溫度(K,絕對溫度);Δh為遷站前、后氣壓感應部分的海拔高度差。利用上述公式對氣壓高度差進行訂正,訂正值見表6。按照高度差訂正后的本站氣壓資料進行α=0.05的T檢驗,從表6可看出差異不顯著,即經過氣壓高度差訂正后的本站氣壓1號站、2號站、3號站的序列資料可合并使用。

4 結論

(1) 洛川3號站與2號站平均氣溫差異不明顯。最高氣溫高于2號站,年平均值高0.4 ℃。最低氣溫3號站低于2號站,年平均值低0.5 ℃。平均相對濕度差異在2%左右。2分鐘平均風速3號站小于2號站,冬春季差異最大,達1.1 m/s。3號站與2號站風向一致性較差,充分說明風向風速受地形影響明顯。

表6 洛川1號2號站與3號站氣 壓高度差訂正值及T檢驗值

(2) 通過顯著性水平為0.05的T檢驗,1號站、2號站、3號站平均溫度、平均相對濕度差異不明顯,資料序列可合并使用。1號站、2號站本站氣壓、降水量資料可合并使用。經氣壓高度差訂正后1號站、2號站、3號站本站氣壓資料序列可合并使用。

(3)2分鐘平均風速1號站、2號站資料不可合并使用。2號站與3號站的風速資料有待3號站風速資料的序列增加另行分析。

(4)降水量資料有待3號站資料的完善及序列增加再行進行評估。

[1] 中國氣象局.國家級地面氣象觀測站遷建撤暫行規定[Z].北京:中國氣象局,2012:38-45.

[2] 王鵬,高志斌,郭小莉.洛川國家基準氣候站遷站數據對比分析[J].陜西氣象,2015(3):41-44.

[3] 蔣小莉,王凌軍,薛江.延安國家基本氣象站遷站對比觀測數據分析[J].陜西氣象,2015(1):30-33.

[4] 王樹廷,王伯民.氣象資料的整理和統計方法[M].北京:氣象出版社,1984:2-130.

[5] 中國氣象局.地面氣象觀測規范[M].北京:氣象出版社,2003:115-120.

1006-4354(2017)04-0030-05

2017-02-17

蔣小莉(1962—),女,陜西合陽人,高級工程師,從事人工影響天氣工作。

P416.2

A

蔣小莉,王凌軍,雷延鵬,等.洛川國家基準氣候站二次遷站觀測數據對比評估[J].陜西氣象,2017(4):30-34.