端午衣著與古代夏季服飾

揚(yáng)眉劍舞

漢聲出版社編輯,從事傳統(tǒng)工藝美術(shù)調(diào)查出版與古代服飾研

端午衣著與古代夏季服飾

揚(yáng)眉劍舞

漢聲出版社編輯,從事傳統(tǒng)工藝美術(shù)調(diào)查出版與古代服飾研

在古代中國,端午的地位很高,僅次于元旦、冬至。仲夏端午作為夏季最核心的日子,節(jié)俗相當(dāng)豐富,不僅劃龍舟、吃粽子,還有許多節(jié)俗圍繞度夏、延壽和避毒、禳辟展開,是一個(gè)復(fù)合型的節(jié)日。需要準(zhǔn)備的節(jié)物有很多,除大家熟知的粽子、長命縷、艾草、菖蒲、畫扇、香包外,在著衣上也有特別的節(jié)俗要求,所用端午衣飾不管是紋樣還是面料都有講究,是古代節(jié)令服的重要一類。

宮中賞賜的端午服飾

端午臨近盛夏,暑氣蒸人,必須更換適于度夏的服裝,政府也提前進(jìn)行大規(guī)模的賜服活動(dòng)。賞賜季節(jié)性服飾的做法早在漢晉時(shí)便已出現(xiàn),當(dāng)時(shí)對(duì)重要的公卿官員和羽林軍賞賜四季衣服、面料,

作為俸祿的額外補(bǔ)充,「春夏二季春給,秋冬二季冬給」。唐代延續(xù)了冬春衣之制,并有了節(jié)令服的概念,有時(shí)在端午對(duì)部分官員加賜「端午衣」,附帶上若干節(jié)物,作為過節(jié)的特別福利。

唐李肇《翰林志》記載,唐德宗興元元年敕定翰林學(xué)士歲賜,翰林學(xué)士在端午會(huì)有「端午衣一副,金花銀器一事,百索一軸,青團(tuán)縷竹大扇一柄,角粽三」等賞賜。《全唐文》中可以見到多例官員謝表,如劉禹錫、呂頌、權(quán)德輿等人的《謝端午賜衣及器物等表》,都是在獲賜端午衣后所上的謝恩文。有一年端午,時(shí)任左拾遺的杜甫就得到一副唐肅宗賜予的夏衣,還特別作《端午日賜衣》一詩:「宮衣亦有名,端午被恩榮。細(xì)葛含風(fēng)軟,香羅疊雪輕。自天題處濕,當(dāng)暑著來清。意內(nèi)稱長短,終身荷圣情。」竭力稱贊這套端午衣質(zhì)地的輕軟、尺寸的合身。

晚唐五代以后,賜端午衣逐漸成為一項(xiàng)固定的正式制度被全面推行,屬于一年三賜(五月五日、十月一日、皇帝生日圣誕)之一,對(duì)象也從主要官員擴(kuò)大到各級(jí)文武百官。《宋史·輿服五》「時(shí)服」條記:「宋初因五代舊制,每歲諸臣皆賜時(shí)服,然止賜將相、學(xué)士、禁軍大校。建隆三年,太祖謂侍臣曰:『百官不賜,甚無謂也。﹄乃遍賜之。歲遇端午、十月一日,文武群臣將校皆給焉。」

由于獲賜對(duì)象的普遍化,此時(shí)不同身份的官員、將士和使者在端午日獲賜衣物的面料、數(shù)目都有詳細(xì)區(qū)別,一定程度上也成為身份等級(jí)象征。《宋會(huì)要輯稿·儀制九·賜服》中花費(fèi)了極大的篇幅來一一記錄賜服等級(jí)構(gòu)成,其中如「二府宰相至同簽書樞密院事、親王、三師、三公、使相、東宮三師、觀文殿大學(xué)士」等高級(jí)官員,可以獲賜端午公服,為全套完整的五事,包括「潤羅公服、紅羅繡抱肚、黃縠汗衫、熟線綾夾袴、小綾勒帛」,衣料均為高級(jí)真絲羅、縠、綾,另外還有「銀裝扇子二」;「中允至洗馬、尚藥奉御至五官正」等低品級(jí)官員則為「羅公服、絹汗衫」二事;最低等級(jí)者則僅有「紫平絁窄衫」一事。

除了端午服成衣,政府有時(shí)也在端午前分賜節(jié)令衣料供自行裁制。南宋周密《武林舊事·端午》載:「端午分賜后妃、諸闔、大珰、近侍,翠葉五色葵榴金絲翠扇、真珠、百索、釵符、經(jīng)筒、香囊、軟香龍涎佩帶,及紫練、白葛、紅蕉之類。大臣貴邸,均被細(xì)葛、香羅、蒲絲、艾朵、彩團(tuán)、巧粽之賜,而外邸節(jié)物,大率效尤焉。」其中提到的紫練、香羅、細(xì)葛、白葛、紅蕉都是盛暑宜用面料,紅蕉即用芭蕉莖纖維織成的紗,所謂「蕉紗暑服輕」,也是一種輕透衣料。

艾虎天師五毒衣

端午的夏季衣料上,有時(shí)還會(huì)織繡出各種應(yīng)景紋樣。最主要的題材是艾虎、五毒,此外還有天師、金雞和五瑞、龍舟等系列圖案,被用在各種衣物、首飾、配飾上。

五月氣溫上升,暑熱毒蟲滋生,易染病害,所以五月又被視為惡月,五月初五則是惡日,此時(shí)使用五毒紋樣加以祛攘,驅(qū)邪避害,「官家或繪之宮扇,或織之袍緞,午日服用之,以辟瘟氣」。五毒一般指蛇、蝎、壁虎、蜈蚣、蟾蜍,通常還配合老虎、艾草等象征可滅除毒蟲的紋樣,并稱為「艾虎五毒」。穿艾虎紋樣紗衣的習(xí)俗自宋代起便十分常見,艾虎紗也是宮廷端午賜物之一,宋吳自牧《夢(mèng)粱錄》卷三記:「五日重午節(jié)……御書葵榴畫扇、艾虎紗匹段,分賜諸閣分、宰執(zhí)、親王。」

艾虎五毒紋樣可以用在衣物上,也可以用在釵頭。宋人端午詞中常有「艾虎衫裁金縷衣」、「輕衫如霧」、「新樣釵符艾虎」、「來戴釵頭艾虎兒」的形容,如楊無咎《齊天樂·端午》中「衫裁艾虎,更釵裊朱符,臂纏紅縷。撲粉香綿,喚風(fēng)綾扇小窗午」一句,描繪了一位身穿輕透的艾虎紋衫子、頭戴艾虎五毒釵符、臂纏長命縷、手持綾扇的宋代女子,這位女子的所穿所戴正是當(dāng)時(shí)端午間流行的全套節(jié)令打扮。

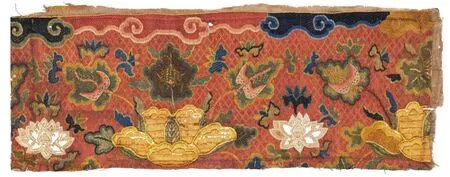

明代流行使用妝花、織錦、刺繡呈現(xiàn)五彩艾虎五毒紋樣,制成更加華麗的端午吉服,即萬歷朝南京御史孟一脈在上疏中提及的「五毒吉服」。不僅宮廷使用,還被大量用于賞賜。這種端午吉服極其費(fèi)工奢華,南直隸巡撫王恕在彈劾中官的奏折中說到成化十九年,內(nèi)監(jiān)王敬威逼蘇州機(jī)戶「織彩妝五毒大紅紗」,每匹價(jià)格十五兩,卻只給銀五六兩。當(dāng)時(shí)一次織造的數(shù)量為「五百一十二匹」,可見端午服使用數(shù)量之巨大,王恕對(duì)此特別抨擊道:「其費(fèi)工料,每匹可織常紗十余匹,其妨農(nóng)廢業(yè)尤不可言況。此物止用于端午之一日,其他日皆不用,又況此毒物,人皆見之必以為不祥而憎惡之,今織之于衣,非至尊所宜服,亦非宮中所可服。不知本官暴殄許多天物,害虐無數(shù)烝民,織許多件數(shù),將何為也?觀此一事,則其平昔不以財(cái)

為財(cái)、不以民為民可知。」認(rèn)為五毒衣料織造耗費(fèi)過大,但每年只用一日,勞民傷財(cái),此風(fēng)不可助長。

但實(shí)際上,明代穿著華麗五毒吉服的風(fēng)俗反而越演越烈,宮廷和民間皆如此。明末劉若愚《酌中志》中詳細(xì)記錄了宮中不同節(jié)令使用的應(yīng)節(jié)應(yīng)景紋樣服飾,春夏秋「俱有應(yīng)景蟒紗」,「五月初一日起,至十三日止,宮眷內(nèi)臣穿五毒艾虎補(bǔ)子蟒衣」,「逆賢又創(chuàng)造滿身金虎、金兔之紗」。京城婦女也在節(jié)令期間換穿繡有應(yīng)景紋樣的新紗衣,史玄《舊京遺事》載:「都中婦人尚弦服之飾,如元旦、端午,各有紗纻新衣,以夸其令節(jié)。麗者如繡文然,不為經(jīng)歲之計(jì),羅裙繡帶,任其碧草朱藤狼藉而已。每遇元夕之日、中秋之辰,男女各抱其綺衣,質(zhì)之子錢之室,例歲滿沒其衣,則明年之元旦、端午,又服新也。」當(dāng)時(shí)每年都要裁制、購買新的節(jié)令服,節(jié)后典當(dāng)出去,次年又置新衣。

明代的艾虎五毒衣大體可分為兩類,一類由滿身艾虎五毒衣料即「滿身金虎

明 紅地奔虎五毒紋妝花紗故宮博物院藏

明萬歷 紅暗花羅繡艾虎五毒紋背補(bǔ)局部及紋樣全形線圖北京昌平明十三陵定陵孝靖皇后棺內(nèi)出土定陵博物館藏局部圖取自北京市昌平區(qū)十三陵特區(qū)辦事處《定陵出土文物圖典》線圖取自中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所等《定陵》

之紗」制成,實(shí)例如故宮博物院收藏的一件紅地奔虎五毒紋妝花紗,單位紋樣為老虎口銜艾草,五毒環(huán)繞四周逃散。另一類只在胸背或通袖、膝襕等處裝飾五彩艾虎五毒紋樣,即王恕奏折形容的「以五彩絨組織此五物于大紅紗兩肩、胸背、通袖、膝襕之上,其為淫巧竒怪,古所未聞」。北京昌平萬歷帝定陵出土的一件紅暗花羅繡艾虎五毒方補(bǔ)方領(lǐng)女夾衣,胸補(bǔ)繡二虎相對(duì),背補(bǔ)繡一虎回首,四周繡山石、花卉、艾葉、菖蒲和五毒紋,為孝靖皇后遺物,是一件難得的明代端午衣實(shí)物。

宮廷帝王嬪妃或貴臣穿用的艾虎五毒衣,往往還和蟒龍、鸞鳳紋樣結(jié)合,明神宗在萬歷十年端午節(jié)前賜給張居正「大紅五彩五毒艾葉雙纏身蟒紗及胸背各一件」,便是蟒龍紋和艾虎五毒紋結(jié)合的吉服蟒衣。此類補(bǔ)子也有若干實(shí)例傳世,如傳世的撒線繡艾虎五毒龍紋方補(bǔ),主構(gòu)圖為五爪龍,四周則環(huán)繞艾虎、五毒紋樣。美國賓夕法尼亞大學(xué)考古和人類學(xué)博物館另藏有一件芝麻紗地刺繡鸞鳳艾虎五毒紋補(bǔ),主體紋樣則是一對(duì)鸞鳳紋。

明 紗地繡艾虎五毒龍紋端午方補(bǔ)(胸補(bǔ)兩件、背補(bǔ)一件)

明 紗地刺繡艾虎五毒龍紋端午圓補(bǔ)

端午節(jié)俗中,公雞也被人們認(rèn)為是可以滅除五毒的,故而也常作為端午常用的紋樣題材。清初蘇州織造局生產(chǎn)緞匹,「正供而外,復(fù)有上傳特用袍服,按時(shí)令,昭文采」,包括時(shí)令季節(jié)和節(jié)慶袍兩類,四季和節(jié)慶時(shí)均有相應(yīng)特用袍服。其中夏季部分有「三潤色闊滿裝

夏季袍」和「三潤色闊滿裝端陽袍」,「夏季袍」裝飾五爪龍,「端陽袍」的紋樣則為「三足烏金雞一冠,前后兩肩共四團(tuán),簪花地蜀葵花樣」,使用了金雞主題紋樣。古人將雞視為陽鳥,三足金烏象征太陽,有陽剛之氣,雞又可食毒蟲,有能除祟祛厄之意,民間也有端午節(jié)貼雞驅(qū)五毒紋剪紙的風(fēng)俗。

為了除厄避兇,端午節(jié)還有若干守護(hù)神,其形象也會(huì)出現(xiàn)在節(jié)令服飾上。

明 芝麻紗地繡鸞鳳艾虎五毒紋端午方補(bǔ)賓夕法尼亞大學(xué)考古和人類學(xué)博物館藏

明正德 天師騎艾虎紋金掩鬢江蘇江陰青陽鄒令人墓出土江陰博物館藏取自南京博物院《金色江南:江蘇古代金器》

常見的有張?zhí)鞄煛㈢娯浮㈥P(guān)帝、雷神等,尤其以鐘馗最廣為人知。但清以前鐘馗多屬正月神,更重要的端午神則是張?zhí)鞄煛執(zhí)鞄熂磸埖懒辏渲挝宥镜墓适聫V為流傳,其典型造型便是執(zhí)劍騎虎斬五毒。明嘉靖四十年抄沒嚴(yán)嵩家產(chǎn)所列清冊(cè)《天水冰山錄》中,有「金廂天師騎艾虎首飾一副,計(jì)一十件」,以及晚明劉若愚《酌中志》「內(nèi)臣佩服紀(jì)略」中記載「鐸針……端午則天師」,「此

所謂鐸針者,單一枚,有錞居官帽中央者是也」,指的便是明代端午節(jié)時(shí)女性插戴的天師艾虎首飾和男用的天師鐸針帽飾。江蘇江陰青陽明正德年間鄒令人墓就出土有天師騎艾虎紋金掩鬢一對(duì),此外,明代傳世端午補(bǔ)子中也有天師騎虎斬五毒實(shí)例,張?zhí)鞄燆T虎居中,四周繞以菖蒲艾葉,恰可對(duì)照。《酌中志》中還提到當(dāng)時(shí)端午節(jié)門上懸掛的節(jié)令畫中,還有一種「仙子仙女執(zhí)劍降五毒」題

材,故宮博物院收藏的明代大藏經(jīng)經(jīng)皮中,也有半幅補(bǔ)子料,仙女與菖蒲艾葉花石景夾雜五毒,恰可對(duì)照。

明 釘線繡仙女五毒紋經(jīng)皮圖片取自李杏南《明錦》

明 灑線繡蜀葵荷花五毒紋經(jīng)皮故宮博物院藏

端午面料的植物題材包括艾草、菖蒲等驅(qū)蟲辟邪藥草,以及石榴花、蜀葵花、荷花等盛夏花卉,即《夜航船》中說的:「端陽日以石榴、葵花、菖蒲、

艾葉、黃梔花插瓶中,謂之五瑞,辟除不祥。」清初蘇州所織造的上用「端陽袍」便使用了茂盛絢爛的夏花蜀葵紋樣。故宮博物院收藏一件明代灑線繡蜀葵荷花五毒紋經(jīng)皮面,應(yīng)為衣料或補(bǔ)子局部,在直徑紗地上,正中繡出一朵大黃蜀葵,兩旁有荷花、花葉,上部伸出的葉片上托有蜈蚣和蝎子,完整構(gòu)圖應(yīng)當(dāng)為蜀葵荷花五毒紋。

除了衣物,應(yīng)景配飾也是端午服飾的重要一類,歷史最久的有五色絲線制成的百索,或稱長命縷,可系于臂。還有用各種材質(zhì)如植物、紗羅、金銀絲制成艾虎、艾人、五毒符,懸在釵頭、貼在鬢側(cè),或系在小兒之背。腰間也可系掛端午題材的各類藥草香包、花絳、配飾。清代《穿戴檔》記載,乾隆二十一年「四月十八日如意傳旨:『以后每年五月初一日起掛五毒荷包﹄」,當(dāng)年五月初五日皇帝鞓帶上便栓「納紗龍舟船珊瑚云大荷包、五毒小荷包、龍舟船小荷包」三件,除五毒外還有龍舟等紋樣。故宮博物院收藏一套清同治明黃色緞地平金銀彩繡五毒活計(jì),包括荷包、煙荷包、表套、扇套、鏡子、粉盒、名姓片套等九件,均為明黃色,通體以金銀線和五彩絲線繡五毒和大吉葫蘆紋,即當(dāng)時(shí)宮廷所用的端午佩飾。

清同治 明黃色緞地平金銀彩繡五毒粉盒故宮博物院藏

清初以后,宮廷織造和頒賜節(jié)令應(yīng)景服飾的制度逐漸停廢。但艾虎五毒紋樣在民間被繼續(xù)沿用。幼兒易受疾病侵襲,所以端午期間的兒童服裝上使用艾虎五毒紋樣也最為常見,包括各種百納五毒衣、艾虎五毒肚兜、五毒虎頭鞋、虎頭帽,一直到近現(xiàn)代還十分常用,是古老端午服飾風(fēng)俗最后的一點(diǎn)孑遺。

夏季衣料的更換次序

作為正式的節(jié)令服裝,端午夏衣的樣式和其他季節(jié)服沒有太大不同,歷代均選擇使用最多的常服或公服款式,完整一套包括若干件,但在厚薄和層次上會(huì)做調(diào)整。《唐六典·尚書戶部》中記載的唐代官員四季標(biāo)準(zhǔn)服飾,基本構(gòu)成包括外套的袍衫、內(nèi)穿的汗衫、下身袴裈等,冬季為厚重的綿夾袍,加綿襖子;春秋改為略薄的夾袍、加半臂;夏天則把夾袍換為最薄的單衫,其內(nèi)只穿汗衫。宋代五月五日賜服標(biāo)準(zhǔn)和十月一日相比,羅夾公服改為羅單公服,也去掉了內(nèi)襯的錦袍。清代常服為常服袍、常服褂一套,盛夏伏天入署可以不穿外褂,稍減酷熱之苦,謂之「免褂」,其內(nèi)還可穿涼爽的竹衣。就和今日不管天氣多熱,正式服裝最多是脫了外套、馬甲保留襯衫,而不會(huì)直接改穿短褲背心拖鞋一樣。

由于不同季節(jié)衣物的款式相近,所以就必須在面料上大做文章,中國數(shù)千年來發(fā)達(dá)的面料織造技術(shù),很早就形成了從厚重的錦、絨、綿面料到極輕薄的羅、紗、葛類織物復(fù)雜的品種分類,這為適應(yīng)不同季節(jié)氣候的著裝提供了豐富選擇。隨著氣溫由低到高,大體上依照皮、綿、夾、單,綢、緞、羅、紗的次序更換不同厚薄、材質(zhì)的服裝,即所謂的「春秋以緞綢、夏以紗、冬以裘,隨時(shí)所宜」。

端午前后用到的夏季面料主要有羅、紗和葛。如前文唐代《端午日賜衣》所說「細(xì)葛含風(fēng)軟,香羅疊雪輕」,就提到了細(xì)葛和香羅,宋代端午服主要使用羅和縠(縐紗)等面料。明代宮廷在四月初四入夏換紗單衣(至九月初三日止)。清代織造技術(shù)成熟發(fā)達(dá),衣料的使用也更為講究,不僅不同季節(jié)更換不同厚薄的面料,同一類面料中還進(jìn)行了更細(xì)致的區(qū)分,僅紗類便有四五種,逐漸形成了一套非常細(xì)致的換衣序列。單單夏季就需要更換接近六七次衣料,平均不到一個(gè)節(jié)氣便要換一次。如清代崇彝在《道咸以來朝野雜記》中所說的:「衣冠定制,寒暑更換,皆有次序……紗衣始于實(shí)地紗、芝麻地紗、亮紗、藍(lán)葛紗、黃葛紗,時(shí)至三伏矣。」

羅、紗、葛三類面料厚薄程度依次遞減,適應(yīng)不同的夏季氣溫。春末夏初,氣溫漸漸上升,可用絞經(jīng)有孔的羅衣或緞衣。羅以多經(jīng)絞的方式織造,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,又有良好的透氣性,是春夏高級(jí)禮服經(jīng)常使用的面料。入夏以后,逐漸改換更加涼爽的紗衣。紗上均勻分布孔眼,是最為稀疏而輕薄的絲織物,古人對(duì)此類織物早就有「薄如空」、「舉動(dòng)若空」的形容。廣東暑熱,故而所產(chǎn)的廣紗質(zhì)量甚高,明嘉靖《廣州府志》載「粵紗

之質(zhì)密而勻,其色鮮華、光輝、滑澤」,「粵紗,金陵蘇杭皆不及」,「故廣紗甲天下」。清康熙《蘇州織造局志》中提及的上用袍服,端午前后有「夏季袍」和「端陽袍」兩種,便均為廣紗地。

明 赤羅朝服(赤羅衣、赤羅裳)衣身長一一八厘米 腰寬九三厘米 袖寬七三厘米 裳長八九厘米 腰圍一二九厘米孔府舊藏山東省博物館藏取自山東博物館《斯文在茲:孔府舊藏服飾》

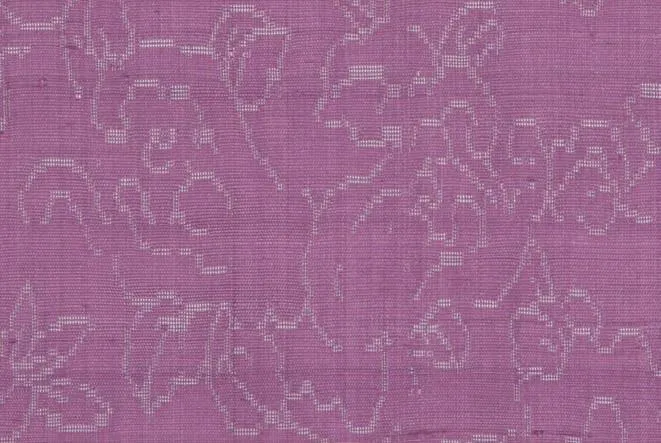

紗的種類很多,清代習(xí)慣上以實(shí)地紗、芝麻地紗、直徑紗這三類依次更換。為何單單一個(gè)夏天,就要換這么多種紗?這和不同品種紗的結(jié)構(gòu)疏密程度有關(guān)。紗織物的經(jīng)緯組織分為地組織和花組織兩種,調(diào)整地組織和花組織的結(jié)構(gòu),便可以得到不同致密程度的紗品種,清透涼爽程度或增或減,以適應(yīng)細(xì)微的氣溫變化。首先是實(shí)地紗,用類似絹綢一類的較密實(shí)的平紋作地,其上再以一絞一的鏤空紗組織顯花,是紗類中最致密的,就像在綢上打了細(xì)小的孔眼花紋一樣。接下來是芝麻地紗,又叫芝麻紗,地組織很特別,是絞紗與平紋組織結(jié)合而成的一種小幾何紋地,看起來像一粒粒芝麻眼,在此基礎(chǔ)上可用其他組織顯花,比實(shí)地紗要稀疏一些,也是端午前后比較常用的衣料。直徑紗的地組織更為清透,又叫亮紗,與實(shí)地紗相反,是用標(biāo)準(zhǔn)的一絞一紗組織為地,平紋顯花,其經(jīng)細(xì)緯粗,適合端午后更炎熱時(shí)穿著。在各種紗的基礎(chǔ)上再進(jìn)行刺繡、妝花、織金、印染,可制成更加炫目華麗但依然輕薄的夏季衣物。

清 雪青色花卉佛手紋實(shí)地紗(局部) 故宮博物院藏

清 湖色大蝴蝶紋直徑紗(局部) 故宮博物院藏

清 綠色團(tuán)荷蓮紋芝麻紗(局部) 故宮博物院藏

最酷暑時(shí)則換上植物纖維織成的「葛紗」。清《燕京歲時(shí)記》中「賜葛」條記載:「內(nèi)廷王公大臣至端陽時(shí),皆得恩賜葛紗及畫扇。」又「換葛紗」條下記:「每至六月,自暑伏日起,到處暑日止,百官應(yīng)服萬絲帽、黃葛紗袍。」葛為多年生草本植物,其纖維可用以織紗,是最清透涼爽的材料。自先秦時(shí)代開始中國人就開始依靠葛布度夏,「葛」幾乎成為夏服的代名詞,白居易《夏日作》寫道「葛衣疏且單,紗帽輕復(fù)寬,一衣與一帽,可以過炎天。止于便吾體,何必被羅紈」,認(rèn)為一件葛衣便可度夏。

清 綠色團(tuán)龍紋暗花直徑紗單氅衣身長一三六厘米 袖長一一〇厘米 下擺長一一二厘米故宮博物院藏

清 杏黃色團(tuán)龍紋暗花直徑紗單氅衣身長一一〇厘米 袖口長三五厘米 下擺長一一二厘米故宮博物院藏

清 本色棋子紋葛紗故宮博物院藏

清 湖色龜背小朵花紋葛紗故宮博物院藏

清 葛紗匹料故宮博物院藏

過了三伏大熱,處暑以后,則脫下葛紗,又依次換上直徑紗、芝麻紗、實(shí)地紗。故宮保留了一份一九二一年溥儀的《四執(zhí)庫更換穿戴檔》,從中可以見到當(dāng)時(shí)仍然維持著清末皇帝常服類衣料按時(shí)令有序更換的習(xí)慣,「四月小滿換單袍褂,四月二十七換實(shí)地紗袍褂,五月初十換芝麻地紗袍褂,二十換直徑地紗袍褂,六月初一換顏色葛紗袍褂」。清代官員的夏季衣料換裝次序也和皇帝類似,清人《王文韶日記》中對(duì)某年袍褂材質(zhì)更換進(jìn)行詳細(xì)記錄,其中夏季前后「四月十八日換實(shí)地紗袍褂。二十七日換芝麻地紗袍褂。五月初五日換直徑紗袍褂,即亮紗。廿八日換葛紗袍、葛絲冠。七月十八日換亮紗袍褂。三十日換芝麻地紗袍褂。八月初八日換實(shí)地紗袍褂」。整個(gè)夏季形成以大小暑為中點(diǎn)(所服衣料最為輕薄),前后對(duì)稱的衣料更換序列。

在沒有空調(diào)的古代仲夏,中國人用艾虎、五毒、天師、五瑞夏花諸多花色裝飾身上的五彩輕透紗羅夏衣,系上五色長命縷,佩戴五毒香包、釵符,搖起五毒綾扇,給端午這個(gè)酷熱「惡日」帶來一縷五彩繽紛的涼意,并藉此給心中帶來避邪趨吉的安寧。