“學程”

——“單”先行——從《菱形》一課談學程單的設計

江蘇省海門市東洲中學 周 松

“學程”

——“單”先行——從《菱形》一課談學程單的設計

江蘇省海門市東洲中學 周 松

以“學程”的充分預設來實現“以生為本”的教學理念,在數學課堂中,我們可以通過學程單的設計和落實來充分引領學生的參與和思維的漸進提升,實現課堂的優化。

預設;學程單;優化課堂

隨著新課標的不斷推進,數學教學也在進行全新的革命,使用學程單進行教學成為當下數學教學的一種潮流。怎樣才能跟上潮流的步伐?學程單的設計尤為關鍵。下面我就結合《菱形》第一課時談談我對學程單設計的理解。

一、學程單的設計應該具備明確的學習目標、學習重點、學習難點、自學要求

學程單首先要起到引導學生自學的作用。在學程單中,明確的學習目標、學習重點、學習難點、自學要求可以讓學生更有目的性地去自學。在《菱形》學程單中,我就設計了這樣的學習目標、學習重點、學習難點:學習目標:(1)掌握菱形概念,知道菱形與平行四邊形的關系。(2)理解并掌握菱形的定義及性質,并會用這些性質進行有關的論證和計算。學習重點:菱形的性質。學習難點:菱形性質的綜合應用。同時設計了這樣的自學要求:

內容:書本第55-56頁。

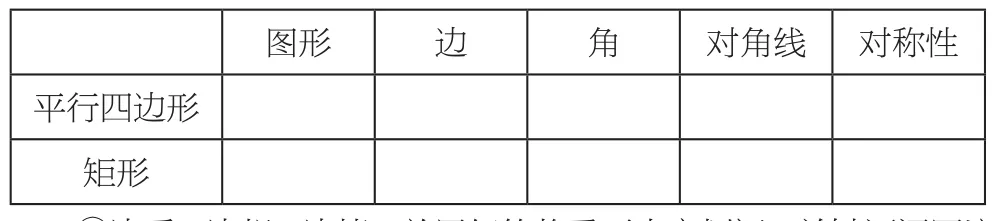

要求:①回憶平行四邊形和矩形的性質,完成下面的表格。(學程單1:猜想:菱形的性質應該從哪些方面去探究?)

?

②邊看、邊想、邊填,并用紅筆將重要內容劃記、關鍵詞語圈注。

③在學程單右側寫下你的疑惑。(學程單2:你還有什么疑惑?)

④在自學完例3后,合上書本獨立完成例3的解題過程。

通過這樣的設計,讓學生有目的地去自主學習,潛移默化地引導學生去進行自主學習。

二、學程單的設計應該站在全章的角度,同時體現重要的數學思想

一堂課如果僅僅完成本節課知識的教學任務,一定不是一堂優質課。優質課應該是在這節課中能讓學生感知到本章內容的基本知識框架,體會到數學思想方法的運用,學程單中都應該體現出來。在《菱形》學程單中,自主學習板塊中設計的這張表格,除了起到復習舊知的作用,同時也滲透了菱形和它們之間的聯系和區別。通過設問:猜想菱形的性質應該從哪些方面去探究,還實現了數學方法的傳遞,讓學生感受到可以用類比的數學思想方法去解決同類型問題,同時也為本節課的學習擺正了方向。所以在第二個板塊“小組合作、展示交流”中,我做了如下的設計:

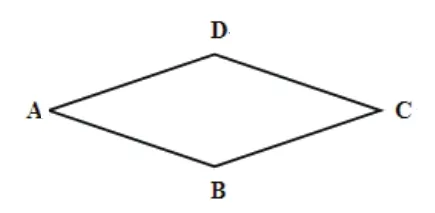

1.定義:( )叫作菱形。(學程單3:舉例:生活中的菱形。)

2.類比探索矩形特殊性質的思路,小組內從邊、角、對角線、對稱性等角度探索菱形的特殊性質。(學程單4:這里用到了哪個數學思想?)

邊:( )

角:( )

對角線:( )

對稱性:( )

(學程單5:你還有其他的證明方法嗎?)

3.利用已有的知識結合圖形,對探索到的菱形的特殊性質進行證明。

有了前面的鋪墊后,在這個環節中完全讓學生自主類比矩形的性質探索菱形的性質,小組交流討論后給出證明。培養學生小組合作的能力,也讓類比思想在本節課的使用達到升華,同時數學思想的運用在第三板塊也有滲透。

三、學程單的例題設計應該精練,通過變式實現知識的串聯和覆蓋

要在有限的時間內考查學生新知的運用能力,選題非常關鍵。例題除了要覆蓋本節課的知識點外,還要有層次性和綜合性。以下是我在《菱形》學程單的第三板塊“新知運用、合作探究”中的設計:

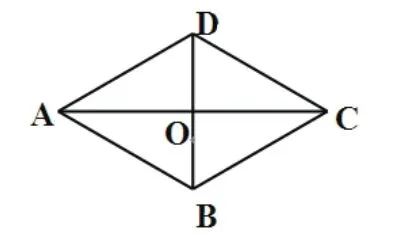

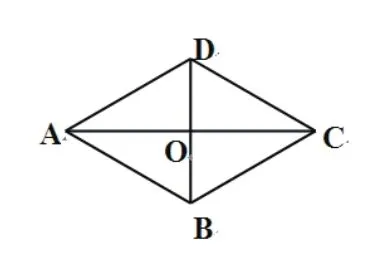

例1 如右圖,四邊形ABCD是菱形,O是兩條對角線的交點,已知AB=5cm,AC=8cm。(1)求對角線BD的長;(2)求菱形ABCD的面積。(學程單6:這里又用到了哪個數學思想?)

變式1:若把條件改為AB=10cm,∠ABC=60°,求菱形ABCD的面積。(學程單7:還有其他方法嗎?)

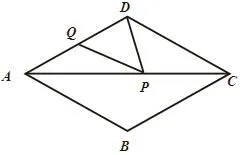

變式2:若把條件改為AB=10cm,∠DAB=60°,Q是AD的中點,P是AC的動點,求DP+PQ的最小值。(學程單8:你能利用菱形的對稱性解決這個問題嗎?)

例2 已知:如圖,AD平分∠BAC,DE∥AC交AB于E,DF∥AB交AC于F。求證:EF⊥AD。(學程單9:你能用菱形的性質解決這個問題嗎?)

例1的目的除了考查菱形性質的運用,還滲透了轉化的數學思想,在性質運用的同時自然地找到菱形的面積計算公式:菱形的面積=對角線乘積的一半。變式1的設計是通過一題多解考查學生對菱形性質的靈活運用能力;變式2是結合線段的性質考查學生對菱形的對稱性的使用,同時也沿用了變式1中特殊菱形的運用特征,具有綜合性;例2則是考查學生對菱形的定義和性質的綜合運用能力,顛覆了學生對垂直證明的傳統觀念,讓學生體會從不同角度思考問題的重要性。

四、學程單的課堂小結設計應該問題化

在一節課的小結中,我們更多的是以“請同學們回憶一下,本節課你有哪些收獲”來進行小結,這種課堂小結看似放的開,其實學生回憶的目的性不是很強。在學程單中可以以問題的形式進行課堂小結。在《菱形》學程單中第四板塊,我就設計了這樣的小結:結合以下問題回憶本節課的內容:

1.菱形和平行四邊形有何關系?菱形是如何定義的?

2.菱形的性質有哪些?菱形有何特殊的面積計算公式?

3.本節課用到了哪些數學思想?

(學程單10:你還有疑惑嗎?)

問題中既有知識點的回憶,也有思想方法的再呈現,也更能讓學生體會到本節課的重點,同時也引導了學生如何去進行小結。

學程單的設計應該最好還有課堂檢測這個環節,可以檢測一下孩子們一堂課的學習效果。學程單的設計是為了讓學生在課堂中“動”起來,更多地進行自主學習和展示,做到還“學”于學生,充分發揮教師“引”的作用。我們要改變傳統的教育教學理念,絕不能讓學程單在課堂教學中流于形式。