竊取虛擬財產行為的法益審視*

張 弛

(上海交通大學凱原法學院,上海 200030)

?

經濟刑法

竊取虛擬財產行為的法益審視*

張 弛

(上海交通大學凱原法學院,上海 200030)

點卡銷售所帶來的持續性收益,玩家攀比心態驅動下的瘋狂充值,給網絡游戲運營商帶來了巨額利益,虛擬財產的刑法保護問題成為一個重要議題。對此,有盜竊說、計算機犯罪說與犯罪否定說等不同立場的對壘。從法益侵害性的來源、法益侵害的程度和大小以及法益保護的均衡性等視角對竊取虛擬財產的行為加以審視,盜竊說的立場應當被否定。虛擬財產在本質上是一種服務而非財產。只有以技術手段竊取虛擬財產并且情節嚴重或造成嚴重后果的行為,才能以我國《刑法》第285條、第286條的規定追究刑事責任。以本人娛樂為目的竊取網絡游戲運營商虛擬財產的行為不構成犯罪。明知是非法手段獲取的虛擬財產而購買的行為不能以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。

網絡游戲;虛擬財產;盜竊;互聯網服務;計算機犯罪

一、問題的緣起:游戲產業營利模式的轉型

互聯網的普及對人們的生產、生活、娛樂方式產生了極其深遠的影響,其中一個非常顯著的標志是傳統單機游戲的衰落與互聯網游戲產業的興起與繁榮。在2000年以前,電腦游戲的類型以單機游戲為主,電腦游戲公司通過銷售游戲軟件光碟的方式營利,此種營利模式與傳統的貨物銷售并無本質區別,游戲光碟的制售受到生產成本、市場行情等商業因素的制約,同樣存在滯銷積存的風險,更為嚴重的是,各類盜版活動嚴重擠占了電腦游戲公司的盈利空間,很多著名的電腦游戲工作室在市場和盜版的雙重擠壓下日漸萎縮。與此同時,依托互聯網的社交功能、以多人同時在線為特征的各類大型互聯網游戲迅速崛起,成為取代單機游戲的新型產業模式。2000年,中國第一款互聯網游戲“萬王之王”發行,揭開了互聯網游戲產業勃興的序幕。與傳統的單機游戲相比,互聯網游戲公司可以通過銷售點卡的方式源源不斷地從玩家那里收取費用,這與單機游戲“一次付費、終身免費”的收費模式有著本質區別。更為重要的是,網絡游戲所提供的多人同時在線平臺,激發了玩家之間競相攀比的心態,為了獲取更好的游戲體驗和優勢地位,網絡游戲玩家投入了大量的時間、精力與金錢,動輒充值上千元乃至數十萬元用以購買游戲幣、極品裝備和其他網游特權。只要網絡游戲裝備或其他附屬品能夠幫助用戶滿足其攀比心理,網絡游戲公司就能藉此賺取巨額利潤。*參見王燕玲:《論網絡游戲中“外掛”之刑法規制》,《法律適用》2013年第8期。攀比心態驅使下的強烈付費動機,成為網絡游戲公司利潤增長的爆發點。

購買游戲點卡所帶來的持續性收益,以及玩家攀比心態驅動下的巨額充值所帶來的利潤,使得開發網絡游戲成為一種投入低、風險小、收益高的經營模式,催生了網絡游戲產業的瘋狂生長。2004年,全國的互聯網游戲產業總產值僅為24.7億元,*參見于志剛主編:《網絡空間中虛擬財產的刑法保護》,中國人民公安大學出版社2009年版,第11頁。之后便每年以約50%的速度爆發式增長;2014年中國網絡游戲產業的實際收入規模達到1144.8億元人民幣;預計2017年中國網絡游戲實際收入將接近1600億元。*《2015年中國網絡游戲行業發展現狀及市場規模預測》,http://www.chyxx.com/industry/201511/363223.html,2017年3月16日訪問。以低風險、高利潤為特征的網絡游戲產業模式對整個互聯網行業的結構生態產生了極其深遠的影響。以網易公司為例,在21世紀初該公司初創時,其主營業務為新聞門戶網站、電子郵箱和互聯網廣告服務,經過數十年的發展,網易公司已由一家門戶網站公司轉向了網絡游戲公司,該公司近80%的收益來自網絡游戲收入。

二、立場的博弈:虛擬財產的刑法保護問題

巨大的產業規模背后是玩家為此投入的龐大經濟成本,以及網絡游戲公司的巨額利潤,為了防止這些利益受到各種形式的非法侵害,虛擬財產的刑法保護問題被提上議程。網絡游戲的經營者希望將網絡游戲世界中的“虛擬財產”等同于刑法意義上的“財產”,將竊取其游戲幣、網絡游戲裝備等虛擬財產的行為認定為盜竊罪,藉此在法律上將銷售網絡游戲裝備、游戲幣所獲得的巨額利益固定下來。騰訊公司政策發展部的人士認為,虛擬財產具備作為物權客體的財產屬性,符合民法中對物的描述;法律中對于現實中的財產適用的規定,對于虛擬財產同樣也能適用,同時立法上也應強化對虛擬財產的保護。*參見劉為軍、祿源:《論網絡盜號地下產業鏈的預防控制》,《中國刑事法雜志》2012年第6期。當然,這種觀點只是網絡游戲運營商的一家之言,現行立法既未明確虛擬財產的性質,也沒有對竊取虛擬財產如何認定的問題作出直接規定。鑒于所處利益立場與所持學術觀念的不同,圍繞竊取虛擬財產行為如何定性的問題,理論界和實務界展開激烈的論爭。

(一)盜竊說的立場

網絡游戲運營商從自身利益出發,希望將虛擬財產等同于現實中的財產,將其解釋為財產犯罪的對象,主張以盜竊罪追究非法獲取虛擬財產行為者的刑事責任,藉此實現對虛擬財產的刑法保護,這一立場可以被稱作“盜竊說”。有學者對此觀點表示認同,并進一步闡釋了內在的法理依據:在判斷竊取虛擬財產的行為是否符合盜竊罪的構成要件時,應當以構成要件作為大前提,從中抽象出“財物”這一概念的若干特征,之后以虛擬財產作為小前提,判斷其是否符合“財物”的若干特征,符合,則屬于財物,繼而對竊取虛擬財產的行為以盜竊罪論處。*參見張明楷:《非法獲取虛擬財產的行為性質》,《法學》2015年第3期。該觀點認為,虛擬財產能夠滿足游戲玩家的精神和物質需要因而具有效用性;虛擬財產是玩家勞動之成果,凝結了無差別的一般人類勞動,所以具有價值性;它不能任意獲取也不能無限制復制,故此具有稀缺性;虛擬財產能夠為人力所控制,存在交易市場,可以流轉和交易,因此具有可支配性和經濟價值,虛擬財產屬于一般社會意義上的“財產”,竊取虛擬財產的行為構成盜竊罪。*參見于志剛:《虛擬空間中的刑法理論》,中國方正出版社2003年版,第93頁。有學者從盜竊說的立場出發,進一步提出單純的竊取虛擬財產的行為,即使不以出售牟利為目的、僅用于個人娛樂,也會構成盜竊既遂。*參見田宏杰、肖鵬、周時雨:《網絡虛擬財產的界定及刑法保護》,《人民司法》2015年第5期。還有觀點認為,在竊取網游公司虛擬財產出售牟利的場合,收買者明知虛擬財產系行為人非法取得而購買的,構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。*參見鄒政:《盜竊虛擬財產行為的刑法適用探討——兼論虛擬財產價格的確定》,《法律適用》2014年第5期。在司法實踐中,有多家法院將竊取網絡游戲公司虛擬財產的行為認定為盜竊罪。*參見江蘇省蘇州市虎丘區人民法院(2010)虎刑二初字0074號刑事判決書、上海市黃浦區人民法院(2006)黃刑初字第186號刑事判決書、廣東省廣州市天河區人民法院(2005)天法刑初字第1230號刑事判決書。

盜竊說的立場有利于維護網絡游戲運營商的利益,運用刑法手段對虛擬世界中的各類虛擬財產加以保護,為互聯網游戲產業的發展保駕護航,因此在網絡游戲產業較為發達的國家頗受支持。例如,在日本和韓國,立法明確規定互聯網游戲中的虛擬角色和虛擬物品具有獨立的財產價值,虛擬財產與銀行賬戶中的財產在本質上并無差別。在韓國,有一名22歲的學生控制了一個網絡游戲的服務器,并盜走了15億韓元的虛擬財產,受到了刑事追訴。*See koreatimes, available at http://times.hankooki.com/lpage/nation/200308/kt2003080718330611980.htm,2017年4月5日訪問。美國學者Charles .Blazer指出,虛擬財產具有五種重要性質,包括獨占性、存續性、可通過互聯網連線存取、在交易市場流通、使用者賦予的附加價值,應受到法律的保護。*C. Blazer. The Five Indicia of Virtual Property, Pierce Law Review, 2006 vol.5.pp.137-pp.161據BBC報道,美國的一個年輕人制作了一個冒充網絡游戲Habbo Hotel登陸界面的釣魚網站,藉此竊取了其他用戶的賬號和密碼,再把受害人賬戶上的虛擬家具送給自己的賬號和自己的朋友。由于Habbo Hotel上的家具只能使用真實的貨幣購買,被行為人竊取的虛擬家具需要花費數千美元購買,其行為被認定為犯罪。*Virtual Theft Leads to Arrest, available at http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7094764.stm,2017年4月5日訪問。

(二)計算機犯罪說的立場

盡管盜竊說的支持者們力圖將虛擬財產解釋為刑法意義上的“財產”,但始終無法解決虛擬財產的價值認定問題。“虛擬財產沒有、也不可能有一個能夠被普遍接受的價值計算方式。”*參見王作富主編:《刑法分則實務研究(中)》,中國方正出版社2012年版,第1078頁。鑒于此,實務界人士往往傾向于采用破壞計算機信息罪和非法獲取計算機信息系統數據罪等罪名對竊取虛擬財產的案件定罪量刑。最高人民法院在對《關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》進行解讀時指出:“鑒于對盜竊虛擬財產的行為適用盜竊罪會帶來一系列的實務問題,特別是盜竊數額的認定,目前缺乏能夠被普遍認可的計算方式,因此對于此類案件不宜按照盜竊處理,如果需要追究刑事責任,可以按照非法獲取計算機信息系統數據罪等計算機犯罪處理。”*參見胡云騰、周加海、周海洋:《〈關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋〉的理解與適用》,《人民司法》2014年第15期。根據2011年最高人民法院和最高人民檢察院聯合發布的《關于辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋》第1條和第4條的規定,非法獲取計算機信息系統數據或破壞計算機信息系統,違法所得在5000元以上,或者造成1萬元以上經濟損失的,可以依照我國《刑法》第285條和第286條的相關規定定罪處罰。若以盜竊罪對竊取虛擬財產行為定罪處刑,往往會陷入犯罪數額無法認定的困境;相比之下,“違法所得5000元”的認定標準更具可操作性,因此很多法院適用計算機犯罪的規定來處理盜竊虛擬財產的案件。*參見江蘇省蘇州市虎丘人民法院(2009)虎刑二初字363號刑事判決書、安徽省蚌埠市中級人民法院(2010)蚌刑終字第97號刑事判決書等。除了可操作性等現實考慮之外,以計算機犯罪來認定竊取虛擬財產犯罪的做法亦有相應的理論淵源。

有學者指出,將虛擬財產認定為財產的做法存在邏輯誤區、定性誤區與可控性誤區,“虛擬財產”僅僅是一種通用說法,并非法律概念。虛擬財產并不屬于法律意義上的“物”,主體對其并不享有所有權。*參見李威:《論網絡虛擬貨幣的財產屬性》,《河北法學》2015年第8期。劉明祥教授進一步指出,游戲裝備是計算機的功能軟件,擁有這種功能的運營商可以大量的復制,游戲玩家花錢取得了功能軟件的使用權,而非獨占性的所有權;盜竊罪是一種奪取財物占有的犯罪,“竊取”虛擬財產的行為,并不能獲取對功能軟件的占有、排他性控制,因此不能被認定為盜竊罪。*參見劉明祥:《竊取網絡虛擬財產行為定性研究》,《法學》2016年第1期。在域外,也普遍存在將竊取虛擬財產的行為認定為計算機犯罪的立法例。英國1990年《計算機濫用法案》規定,在未授權的情況下使用計算機服務、利用計算機系統干擾計算機的程序或有關資料數據的行為應當被認定為犯罪,將面臨12個月以下的監禁與法定數額的罰金。*Computer Misuse Act 1990 Chapter 18 Section 1. Available at The Official Home of UK Legislation .http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/18/section/1,2017年4月8日訪問。我國臺灣地區曾一度將包括虛擬財產在內的“電磁記錄”納入動產的范疇之中,數年后卻刪除了這一規定,同時增設“無故入侵電腦罪”,對非法獲取電磁記錄的行為以計算機犯罪論處。

以我國《刑法》第285條、第286條等計算機犯罪的罪名對非法獲取虛擬財產的行為定罪處刑,不僅與盜竊說的立場在可操作性上存在差異,而且會給案件的裁判帶來迥異的結果。在發生在安徽省蚌埠市的“周某非法獲取計算機信息系統數據案”中,被告人周某運用Pcshare電腦病毒,竊取了“面對面365”網絡游戲金幣,并銷售獲利7萬元。一審法院以盜竊罪判處周某有期徒刑11年,罰金1萬元;二審法院以非法獲取計算機信息系統數據罪加以認定,改判周某有期徒刑1年7個月,并處罰金1萬元。在“張磊盜竊案”中,被告人張磊侵入蘇州金游公司數據服務器中,通過修改數據的方式給自己增加了40億兩“銀子”,轉售牟利16余萬元,被法院以盜竊罪判處有期徒刑10年;而同年發生的“浙江省非法獲取計算機信息系統數據第一案”中,被告人陶鋒竊取“通吃”游戲中的“扎啤”道具60億件,藉此非法牟利近19萬元,給受害人造成經濟損失33萬多元,卻僅被判處有期徒刑1年6個月,緩期2年執行。對于涉案金額類似的竊取虛擬財產案件,以盜竊罪認定的結果比以計算機犯罪認定的刑期要重6至7倍,其威懾效果差距懸殊。以非法獲取計算機信息系統數據罪或破壞計算機信息系統罪來處理竊取虛擬財產的案件,顯然不符合網絡游戲運營商的利益訴求。

(三)犯罪否定說的立場

除計算機犯罪說之外,對盜竊說持反對立場的還有更為激進的觀點。侯國云教授指出:“虛擬財產與真實財產的交易違背價值規律和價值交換規則,會擾亂當前的金融秩序。主張保護虛擬財產,將盜竊虛擬財產行為犯罪化的立場,不但無法遏制盜竊虛擬財產的行為,反而會適得其反。法律應將虛擬財產嚴格限定在虛擬世界,嚴禁虛擬財產與真實財產的交易,竊取虛擬財產的行為不構成犯罪,應當由網絡游戲公司通過封號、發還受害玩家裝備等手段自行解決。”*參見侯國云、么惠君:《虛擬財產的性質與法律規制》,《中國刑事法雜志》2012年第4期。國外亦有學者持類似觀點,美國羅格斯大學法學院的Greg Lastowka教授指出:“鑒于虛擬空間的獨特屬性以及管理虛擬空間的多變性和不尋常性,虛擬世界的治理將是一個異常復雜的問題,最好把這一難題交給內部機制與市場的力量來處理。”*Greg Lastowka,Dan Hunter .Virtual Crime .New York Law School Law Review.July.2004.華盛頓大學的Orin S. Kerr教授則認為,歸根結底,所謂的“虛擬世界(VWs, Virtual Worlds)”歸根結底不過是電腦游戲,電腦游戲作為一種“人為建筑”最好還是由游戲運營商而不是政府來規制;既然游戲運營商擁有在網絡游戲世界中管理一切環節的權力,那么就應當由游戲管理者而不是政府去管控和規制虛擬世界中的各種不法行為。*Orin S. Kerr. Criminal Law In Virtual Words. 2008 University of Chicago Legal Forum 415-429, GWU Law School Public Law Research Paper No. 391.犯罪否定說不僅否認竊取虛擬財產的行為可以構成盜竊罪,甚至認為此類行為根本不能成立犯罪,主張運用網絡游戲運營商的內部機制對虛擬財產失竊案件中的受害人進行救濟。

對于竊取虛擬財產行為定性的討論應當回歸問題的本身,將關注點由“財物”拓展至“行為”的視角,厘清此類行為的內在本質,分析其法益侵害性的來源、性質與程度,在此基礎上對非法獲取虛擬財產的案件作出科學、合理、準確的認定。

三、盜竊說之否定:法益保護視角的審視

“法益”是考察某種行為是否構成犯罪時必不可少的重要考量因素。當前,關于行為違法性的來源,學界有規范違反說與法益侵害說的分野,法益侵害說已為大多數學者所接受。即使是堅持規范違反說的學者,也同樣強調違法性與法益侵害結果的關聯性,主張構建規范違反說與法益侵害說為基礎的二元違法判斷標準。*參見周光權:《違法性判斷的基準與行為無價值論——兼論當代中國刑法學的立場問題》,《中國社會科學》2008年第4期。法益侵害說認為,違法性的實質是法益侵害,只有行為侵害了法益時,才能將這種行為規定為犯罪。*參見張明楷:《行為無價值論與結果無價值論》,北京大學出版社2012年版,第48頁。在解釋某一行為是否構成犯罪時,首先必須明確刑法規定該罪是為了保護何種利益。只有確定了具體犯罪所侵犯的具體的法益,刑法才能發揮其法益保護機能。*參見張明楷:《刑法學(第四版)》,法律出版社2011年版,第69頁。從法益保護的視域對竊取虛擬財產的行為進行審視,可以有效地避免盜竊說、計算機犯罪說與犯罪否定說等立場所附帶的利益訴求與思維傾向,真正實現從刑法的視角對此類行為的定性問題作出最終判斷。為此,首先需要解決竊取虛擬財產行為的違法性來源問題,即此類行為所侵害的法益究竟是什么,并對法益受侵害的程度進行判斷,在此基礎上對法益保護必要性的問題加以探討。也就是從必要性與可行性角度出發,確定刑法是否有必要將非法獲取虛擬財產的行為納入盜竊罪的保護范圍。這一過程構成對竊取虛擬財產行為的法益審視。

(一)法益侵害性的來源:對網絡游戲公司私人法益之侵害

(二)法益侵害性的大小:對虛擬財產價值的稀釋程度

關于玩家利用技術手段“憑空”給自己賬號充值,或者利用系統漏洞生產、復制游戲裝備的行為,國外學者指出,此類行為法益侵害性的來源在于行為人在某種意義上生產了新的價值,從而破壞了現有的價值系統。這種利用漏洞生產游戲幣的行為一旦蔓延,則會導致虛擬貨幣價值的貶值、摧毀虛擬世界系統內的經濟秩序,導致付費玩家產生不滿與挫敗感,由此終止繼續付費。這種復制、生產虛擬貨幣的行為會給互聯網游戲的擁有者帶來潛在而真實的經濟損失。*F. Greg Lastowka, Dan Hunter .Virtual Crime .New York Law School Law Review.July.2004.也就是說,欺詐者利用系統漏洞大量復制貨幣所造成的游戲幣實際價值的貶損,是此類行為法益侵害性的根本來源。鑒于此,筆者試圖以建模分析的方式,對此類案件法益侵害性的程度與大小進行描述:假設在某網絡游戲所創造的虛擬世界內,所有游戲幣的貨幣總量是N,每個游戲幣的實際價值是P,當行為人利用技術手段或網絡游戲的漏洞憑空“創造”了數量為N’的游戲幣之后,單位游戲幣的實際價值降低為P’,此時網絡游戲公司所遭受的實際損失H,應當是復制行為所帶來游戲幣價值貶值的總額,即H=N(P-P’);需要注意的是,行為人憑空創造游戲幣的行為,并不會使整個虛擬世界的實際價值在現實中有所增加,只不過“稀釋”了游戲內貨幣的“面值”,使同樣數量的游戲幣變得更加“不值錢”而已。行為人“創造”游戲幣前后,整個虛擬世界內總的財富價值實際上是保持不變的,也即P·N=P’(N+N’);這兩個公式可以推導出復制游戲幣的行為給網絡游戲公司所實際造成的損失為H=N·P·[N’/(N+N’)],在游戲幣總量N和基本價格P不變的情況下,行為人復制的虛擬貨幣越多,游戲擁有者所遭受的實際損失就越大。當復制游戲幣的數量等于網絡游戲公司“發行”的游戲幣總量時,H=1/2NP,此時網絡游戲公司擁有的該游戲中所有虛擬財產價值的一半,便被游戲幣的復制者以類似于“貨幣增發”的方式竊取。

竊取虛擬財產行為實際造成損失的計算公式

理論上雖然可以依據上述公式對竊取虛擬財產的行為所造成的損失進行計算,但是實際情況并非如此。這是因為網絡游戲公司發行的游戲幣總量N不僅是難以統計的,并且是不斷變動的。除此之外,單位網絡游戲幣的實際價值P也是難以確定的,雖然說有實務界人士曾提出以市場交易價格、參考多種方法來確定虛擬財產的價值,*參見前注⑨,鄒政文。也有觀點主張直接以游戲運營商對虛擬財產的定價來認定其實際價值,*參見李進、李艷:《盜竊網絡虛擬財產行為的定性問題探討》,《四川警官學院學報》2009年第5期。但是畢竟“價值”與“價格”不是同一個概念。正如張明楷教授所指出的那樣,傳統的產出是線性的,其產量會受到原材料的制約;而虛擬財產的產出則是一次產出、無限銷售。*參見前注⑥,張明楷文。虛擬財產的生產、銷售活動不受生產成本、市場行情、滯銷積存等傳統商業風險的約束,是一種“一本萬利”甚至是“無本萬利”的經營模式,這就使得游戲運營商對于虛擬財產的定價帶有極強的任意性,往往嚴重背離其實際價值,因此不宜作為認定虛擬財產實際價值的參考。此外,網絡游戲運營商自身的行為亦使虛擬財產的實際價值更加難以確定,為了最大限度地追求利潤,很多網絡游戲公司特別是運營CCG/TCG游戲的公司往往會推出帶有賭博性質的“抽卡”、“開箱子”機制,每次抽卡、開箱子的機會均會消耗一定數量的“游戲幣”。在北京一騎當千網絡科技公司開發的軍事卡牌養成類游戲《新特種部隊》中,玩家可以花費30個鉆石獲得一次抽取3~5星卡牌的機會,而商家對30個鉆石的標價是6元人民幣,對于同樣的一張五星卡牌(如“梅卡瓦4坦克”),有的玩家花費數千元、抽取數十次也抽不到,有的玩家一次即可抽到,那么這張“梅卡瓦4坦克”的價值究竟相當于多少鉆石、多少人民幣呢?另外,由于虛擬游戲貨幣的生產和銷售不受生產成本的制約,因此游戲開發商在出售這些游戲幣時,打折的空間和力度非常之大,例如對于同樣的600枚“鉆石”,平時需要120元人民幣才能買到,但是游戲開發商推出“禮包”、“優惠”等活動時,只需要花30元人民幣就可以購買同樣數量的“鉆石”,那么一枚“鉆石”的價值究竟是0.2元還是0.05元?更為嚴重的是,以游戲運營商對游戲幣或其他虛擬財產的定價作為認定其實際價值的標準,將會導致犯罪數額的最終確定權落入作為私人主體的網絡游戲運營商手中,這種嚴重違法的做法及其可能導致的嚴重后果是任何法治國家均無法容忍的。*Orin S. Kerr, Cybercrime’s Scope: Interpreting “Access” and “Authorization” in Computer Misuse Statues, 78 NYU Law Review, at 1656-60 (2003).

(三)法益保護的均衡性考量

前文已述,竊取虛擬財產行為所侵害的網絡游戲產業秩序,可以被還原為網絡游戲公司的私人法益,但此類案件中并不僅僅包含網絡游戲公司一方利益主體,作為消費者的網絡游戲玩家,其利益也應得到刑法平等、全面的保護。我國《刑法》第4條規定了刑法的平等適用原則,對于任何人犯罪,在適用法律上一律平等,不允許任何人有超越法律的特權。法律面前人人平等的原則,實質上就是要反對特權。*參見朗勝主編:《中華人民共和國刑法釋義》,法律出版社2015年版,第4頁。刑法在對某一領域進行調整時,應當從法益保護的均衡性方面作出考量,實現對所有利益主體的平等保護,避免權利義務的失衡與特權主體的出現。在金融犯罪領域,對不同主體之間的保護失衡是造成信用卡詐騙罪、非法吸收公眾存款罪等罪名飽受詬病的重要原因。*參見林清紅、李振林:《金融創新視野下金融刑法的規制路徑抉擇》,《江西警察學院學報》2014年第5期。與此相類似,在網絡游戲領域,游戲的運營商與金融機構一樣擁有強勢地位,作為消費者的玩家處于相對弱勢地位,網絡游戲公司在玩家并無過錯的情況下單方面沒收玩家虛擬財產的案件時有發生。*參見陳捷:《游戲賬號被封 玩家狀告網易》,《海峽導報》2015年8月16日,第8版。在此情形下如果片面地將玩家竊取網絡游戲公司虛擬財產的行為認定為盜竊罪并科以重刑,對網絡游戲公司惡意侵害玩家虛擬財產的行為置若罔聞,則會嚴重違反刑法的平等保護原則,造成法益保護的失衡。

實際上,網絡游戲公司利用自己的主導地位侵害游戲玩家財產權益的現象并不鮮見,部分網絡游戲公司以雇傭員工做托、頻繁開服圈錢等方式蒙騙玩家充值的潛規則在業內也是公開的秘密。*參見新華網:《網游運營有貓膩 游戲公司員工當“托兒”圈錢》,http://news.xinhuanet.com/info/2013-04/07/c_132290101.htm,2017年3月13日訪問。更為惡劣的是,有些網絡游戲公司在達到圈錢目的之后,就會停止對服務器的維護與游戲的更新,甚至干脆停服,導致玩家前期投入的大量時間精力,以及數十萬元乃至上千萬元的巨額資金在一瞬間消失殆盡,由于網絡游戲公司在網絡游戲中完全居于主宰、支配地位,玩家幾乎沒有任何有效的維權救濟途徑。*參見王佳健:《虛擬財產能不能得到法律的保護》,《青年時報》2014年4月18日,第A16版。在國外,甚至發生過游戲的開發者運用技術手段竊取網絡游戲玩家存在虛擬銀行中的游戲幣的極端案例。*Wall, D.S. Micro-Frauds: Virtual Robberies, Stings and Scams in the Information Age, pp. 68-85 in T. Holt, T., and B.Schell (eds) Corporate Hacking and Technology-Driven Crime: Social Dynamics and Implications, Hershey, PA (USA): IGI Global (October, 2010).如果貫徹犯罪說的立場,將虛擬財產認定為財產,那么嚴格說來,網絡游戲運營商單方面沒收游戲玩家的行為,以及在玩家投入了大額資金后擅自停服的行為,在本質上也是一種非法占有他人財物的行為,應受刑事追究。然而在實踐中,玩家竊取網絡游戲運營商的虛擬財產,可能會面臨十年以上有期徒刑;*參見江蘇省蘇州市虎丘區人民法院(2010)虎刑二初字0074號刑事判決書、安徽省蚌埠市中級人民法院(2010)蚌刑終字第97號刑事判決書等。而運營商竊取、奪取玩家所有的虛擬財產卻極少承擔違約責任,更遑論受到刑事追責。犯罪說的立場片面地關注到網絡游戲公司的利益,卻忽視了網絡游戲公司對廣大游戲玩家的不法侵害,涉嫌對刑法平等保護原則的破壞。

綜上所述,從法益保護的視角對侵害虛擬財產的行為加以審視,可以得出如下結論:竊取虛擬財產行為的法益侵害性,根源于對網絡游戲公司私人利益的減損,其法益危害性的大小取決于行為對網絡游戲世界中虛擬財產的價值稀釋程度,由于網絡游戲公司自身的原因,使竊取虛擬財產行為的法益侵害性始終處于一種不斷浮動、難以測定的狀態,無法以盜竊罪對其進行評價;同時,出于法益保護均衡性的考量,僅將玩家竊取網絡游戲公司虛擬財產的行為認定為盜竊罪,違反刑法平等保護原則。因此,竊取網絡游戲公司虛擬財產的行為不能被認定為盜竊罪,盜竊說的理論立場與實務傾向應當被否定。

四、竊取虛擬財產行為的事實內核:非法獲取互聯網服務的行為

前文從法益保護的視角論證了竊取網絡游戲公司虛擬財產的案件不應被認定為盜竊罪,但是并沒有解決竊取游戲玩家虛擬財產行為的定性問題。欲回答此問題,從而對竊取虛擬財產的行為作出完整的刑法評價,還應當進一步厘清竊取虛擬財產行為的事實內核。申言之,從法益審視的角度闡明了竊取虛擬財產的行為不是盜竊之后,接下來需要解答這種行為究竟是什么的問題。

(一)錯覺:虛擬財產被財產化的現實根基

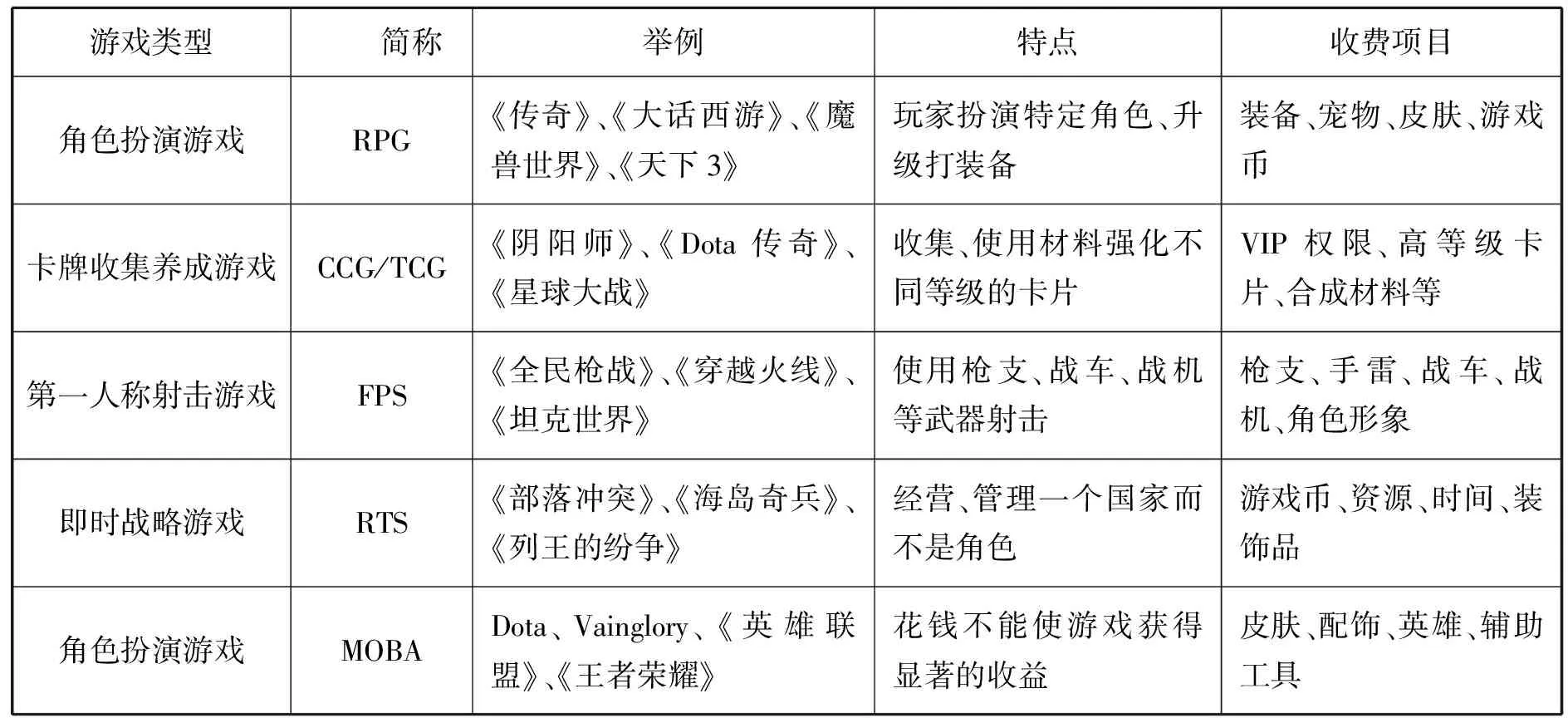

對于這一問題,犯罪說立場自然認為“虛擬財產”是一種財物。例如,張明楷教授認為,虛擬財產具有價值性、管理可能性和轉移可能性,應當對刑法意義上的“財物”作出與時俱進的解釋,將虛擬財產納入“財物”的范疇之中。*參見前注⑥,張明楷文。對此,筆者認為,之所以出現將“虛擬財產”視為財物的觀點,很大程度上是因為以網絡游戲裝備為代表的虛擬財產與現實事物具有極強的對應性,網絡游戲中的槍支、刀劍對應現實中的真刀真槍,網絡中的虛擬人物則屬于現實人物的美化版。因此持犯罪說立場的學者將“虛擬財產”的外延局限于網絡游戲中的“寶物”、“貨幣”、“武器”、“寵物”等虛擬物品的見解便不難理解了。*參見前注①,于志剛主編書,第23頁。然而,必須指出的是,網絡游戲中的虛擬財產并不總是表現為一種類似現實事物的有形輪廓。互聯網游戲或者電子游戲按照內容大致可以分為如下幾類:RPG游戲、CCG/TCG游戲、FPS游戲、RTS游戲和MOBA游戲,此外還有休閑游戲與體育競技游戲等。裝備、屬性、技能、皮膚等僅僅是RPG游戲中的概念,正是由于RPG游戲本身的特點,游戲中的“裝備”、“皮膚”、“坐騎”能夠與現實生活中的有形物品一一對應,由此給人造成了一種“虛擬財物”也是財物的錯覺。

表3 互聯網游戲的主要類型

(二)本質:虛擬財產屬于互聯網服務的實踐依據

由此可見,虛擬財產在本質上是一種服務而非財產,是從屬于互聯網游戲服務之下的子服務項目,圍繞虛擬財產發生的爭議屬于服務合同糾紛而非財產權屬糾紛。竊取虛擬財產的行為,不論是針對網絡游戲公司還是針對玩家的竊取行為,究其本質是一種采用非法手段獲取互聯網服務的行為,不能被評價為“秘密竊取公私財物”的盜竊行為。

五、司法認定:以計算機犯罪追究刑事責任的條件與限制

對于以上爭議,筆者認為,判斷某一行為是否構成犯罪的最根本標尺并不在于社會影響等法外因素,而取決于刑法明文規定的有無。我國《刑法》第3條關于罪刑法定原則的規定包含了兩層含義:其一,法律沒有明文規定為犯罪行為的,不得定罪處刑,這是罪刑法定主義的主要要求;其二,法律明文規定為犯罪行為的,依照法律定罪處刑,有學者將這一層含義稱為“積極的罪刑法定主義”。*參見曲新久:《刑法學》,中國政法大學出版社2009年版,第35頁。這也就意味著,對于法有明文規定的行為,就嚴格依照法律的規定對其定罪處刑,不能因個人思維傾向、社會效果等因素便對違反刑法明文規定的行為視而不見,否則即構成對罪刑法定原則的違反。竊取虛擬財產的行為,有的是通過技術手段獲取的,有的是通過現實手段獲取的;有的是用以倒賣牟利、賺取違法所得的,有的僅僅是用于自我娛樂。某些以技術手段竊取虛擬財產并倒賣牟利的行為,的確違反了我國《刑法》第285條、第286條以及相關司法解釋的規定,對于這類行為,應當依據刑法的規定定罪處刑,否則便會放縱犯罪、違背罪刑法定原則的基本要求。從這個意義上講,計算機犯罪說的立場是值得肯定的。然而,并不是對所有竊取虛擬財產的案件都應一律以破壞計算機信息系統罪或者非法獲取計算機信息系統數據罪定罪處刑,并且,竊取網絡虛擬裝備等網絡數字財產并不影響其作為一種財產獲得法律上的救濟。*劉知慧:《論大數據時代背景下我國網絡數字遺產的可繼承性》,《江淮論壇》2014年第6期。筆者認為,從計算機犯罪說的立場出發,在處理竊取虛擬財產的案件時,應當把握如下幾項司法認定規則。

(一)只有以技術手段竊取虛擬財產的行為才能構成犯罪

罪刑法定原則下的犯罪認定,應當堅持形式判斷優先的原則。形式判斷本質上是一種規范判斷,以法律的規定作為大前提,根據現有的法律規范對某一事實是否符合該規范作出判斷。*參見陳興良:《教義刑法學》,中國人民大學出版社2010年版,第143頁。欲以計算機犯罪追究竊取虛擬財產行為的刑事責任,首先應當考察刑法規定的相關罪名罪狀中包含了哪些構成要件,哪些入罪條件、特別是限制條件。通過對我國《刑法》第285條、第286條規定的梳理可以得知,非法獲取計算機信息系統數據罪的成立有“違反國家規定”、“采用技術手段”等條件的限制;而破壞計算機信息系統罪的成立,則以對計算機信息系統中的數據進行刪除、修改、增加等操作行為為前提。*我國《刑法》第285條第2款規定:“違反國家規定,侵入前款規定以外的計算機信息系統或者采用其他技術手段,獲取該計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據,或者對該計算機信息系統實施非法控制,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。”我國《刑法》第286條第2款規定:“違反國家規定,對計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改、增加的操作,后果嚴重的,依照前款規定處罰。”需要特別說明的是,根據全國人大常委會法制工作委員會的解釋,非法獲取計算機信息系統罪的“獲取”行為,以及“侵入”行為,必須是通過采用技術手段、通過互聯網信息系統實施的行為。*參見朗勝主編:《中華人民共和國刑法釋義》,法律出版社2015年版,第490-491頁。未通過互聯網信息系統獲取,或者采用技術手段以外的其他手段不正當地獲取數據的行為,即便該行為情節嚴重也不能被認定為犯罪。具體到竊取虛擬財產的犯罪案件中,就意味著只有通過互聯網實施的,以密碼破解、網絡釣魚等技術手段非法獲取虛擬財產數據的行為才可能被評價為犯罪。鑒于此,以下幾類竊取虛擬財產的行為應當被認定為計算機犯罪。

第一,行為人侵入網絡游戲公司服務器,通過修改網絡游戲計算機系統的數據給自己的賬戶充值、添加虛擬財產的,或者生成道具碼、兌換碼、禮品碼等,后果嚴重的,其行為已經觸犯了我國《刑法》第286條第2款之規定,構成破壞計算機信息系統數據罪。

第二,行為人采用“網絡釣魚”或非法侵入網絡游戲公司服務器,非法獲取他人網絡游戲賬號、密碼或者賬號附帶的虛擬財產數據,情節嚴重的,構成非法獲取計算機信息系統數據罪。

第三,需要特別說明的是,網絡游戲公司違反與用戶之間的服務協議,擅自沒收、刪除網絡游戲玩家的虛擬財產,給玩家造成1萬元以上經濟損失的,*根據2011年最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布的《關于辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋》第1條第4項的規定:“非法獲取計算機信息系統數據,違法所得5000元以上或者造成經濟損失1萬元以上的,應當被認定為我國《刑法》第285條第2款規定的‘情節嚴重’。也應當以非法獲取計算機信息系統數據罪定罪處刑。這既是法益均衡保護的要求,同時也是罪刑法定原則的要求。當然,如果網絡游戲公司與玩家協商后,恢復了玩家的虛擬財產數據,或者在游戲內對玩家的損失進行合理的補償,玩家沒有遭受實際損失的,不構成犯罪。

與上述行為相對應,未采用技術手段侵入計算機信息系統,或者采用技術手段以外的方式獲取虛擬財產性電子數據的,不能被認定為犯罪。例如,以偷窺、詐騙等方式獲取玩家的游戲賬號及其附帶的虛擬財產數據的行為,不能被認定為犯罪。盡管實踐中曾發生過以暴力、威脅手段“搶劫”虛擬財產的案件,*參見霍仕明、張國強:《虛擬財產遭遇真實搶劫的量刑困惑》,《法制日報》2009年6月4日。國外甚至發生過通過綁架來敲詐虛擬財產的極端案例,*Rónán Kennedy, Law in Virtual Worlds. Journal of Internet Law (2009) 12(10),pp3-10.只要這類行為沒有產生人身傷害等其他嚴重后果,就不能追究行為人的刑事責任。

(二)以本人娛樂為目的竊取運營商虛擬財產的行為不構成犯罪

根據我國《刑法》第285條和第286條的規定,非法獲取計算機信息系統數據罪和破壞計算機信息系統罪的成立必須以“情節嚴重”或“后果嚴重”作為必備條件。對此,2011年的最高人民法院和最高人民檢察院聯合發布的《關于辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋》就第285條中的“情節嚴重”和第286條的“后果嚴重”的具體情形分別規定了五種認定標準。*《關于辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋》第1條第1款規定:“非法獲取計算機信息系統數據或者非法控制計算機信息系統,具有下列情形之一的,應當認定為刑法第285條第2款規定的‘情節嚴重’:(一)獲取支付結算、證券交易、期貨交易等網絡金融服務的身份認證信息10組以上的;(二)獲取第(一)項以外的身份認證信息500組以上的;(三)非法控制計算機信息系統20臺以上的;(四)違法所得5000元以上或者造成經濟損失1萬元以上的;(五)其他情節嚴重的情形。”第4條第1款規定:“破壞計算機信息系統功能、數據或者應用程序,具有下列情形之一的,應當認定為刑法第286條第1款和第2款規定的‘后果嚴重’:(一)造成10臺以上計算機信息系統的主要軟件或者硬件不能正常運行的;(二)對20臺以上計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據進行刪除、修改、增加操作的;(三)違法所得5000元以上或者造成經濟損失1萬元以上的;(四)造成為100臺以上計算機信息系統提供域名解析、身份認證、計費等基礎服務或者為1萬以上用戶提供服務的計算機信息系統不能正常運行累計1小時以上的;(五)造成其他嚴重后果的。”考慮到利用技術手段非法竊取虛擬財產的案件中,行為人非法獲取虛擬財產數據,或者對網絡游戲數據系統進行刪改的行為往往僅針對1臺計算機信息系統(即網絡游戲的服務器)實施,通常情況下也不會造成該計算機信息系統不能正常運行的后果。因此,一般而言只有在以下兩種情形下,行為人采用技術手段竊取虛擬財產的行為才能被認定為計算機犯罪:其一,違法所得5000元以上或者造成經濟損失1萬元以上的;其二,獲取用戶身份認證信息500組以上的。具體到竊取虛擬財產的案件中,以下四類行為應當被認定為犯罪行為。

第一,行為人采用“網絡釣魚”或非法侵入網絡游戲公司服務器等技術手段,非法獲取網絡游戲玩家的虛擬財產數據,使玩家遭受1萬元以上經濟損失的,或者銷售牟利,違法所得在5000元以上的,成立非法獲取計算機信息系統數據罪。

第二,行為人采用上述技術手段,非法獲取網絡游戲玩家的玩家賬號、密碼信息,超過500組以上的,構成非法獲取計算機信息系統數據罪。

第三,行為人采用技術手段侵入網絡游戲公司服務器,通過修改網絡游戲計算機系統的數據的方式復制、竊取網絡游戲公司虛擬財產,并且銷售牟利,違法所得在5000元以上的,構成破壞計算機信息系統數據罪。

第四,網絡游戲公司違反與用戶之間的服務協議,擅自沒收、刪除網絡游戲玩家的虛擬財產數據,給玩家造成1萬元以上經濟損失的,構成非法獲取計算機信息系統數據罪。

這里需要注意的是,盡管司法解釋規定了“違法所得5000元以上”與“造成經濟損失1萬元以上”兩種入罪情形,但是“造成經濟損失1萬元以上”的標準僅適用于網絡游戲玩家,并不適用于網絡游戲公司。前文已述,通過對竊取虛擬財產行為的法益審視,可以得知在行為人沒有將竊取的虛擬財產倒賣牟利、賺取違法所得的情形下,竊取行為給網絡游戲運營商所造成的實際損失應當是復制、竊取行為所帶來虛擬財產的價值稀釋程度,用公式可以表達為H=N·P·[N’/(N+N’)]。由于網絡游戲公司在不斷地生產、銷售各種形式的虛擬財產,使得竊取虛擬財產行為所造成的價值稀釋程度始終處于一種不斷變動、難以確定的狀態,為了加速牟利而推出的抽卡開箱機制與各類打折活動,進一步加劇了虛擬財產實際價值的上下波動,致使測定竊取行為究竟給網絡游戲運營商造成多大損失成為一個無法完成的任務。除此之外,虛擬財產在本質上是一種互聯網服務而非財產,通過技術手段竊取玩家虛擬財產數據的行為,致使玩家在支付相應數額的對價之后沒有享受到應得的游戲服務,因此就游戲玩家購買虛擬財產所支付的費用而言,竊取虛擬財產的行為給玩家造成了實際的損失;而網絡游戲公司作為互聯網游戲服務的提供者,即使有人采用技術手段侵入其計算機系統內部不正當地獲取了所謂的“虛擬財產”,但是這種服務實際上并沒有被銷售給玩家,其損失的是互聯網服務而非為購買服務所支付的對價。申言之,采用技術手段竊取玩家虛擬財產數據的行為,給玩家造成了現實的經濟損失,這種損失源自于購買以虛擬財產形式表現出的互聯網游戲服務時所支付的費用與對價;而在以技術手段侵入網絡游戲公司的服務器系統,通過修改數據的方式非法獲取虛擬財產的場合,游戲公司并沒有任何積極利益或消極利益的損失,在行為人沒有倒賣牟利、獲取相應的違法所得時,不能將該行為認定為犯罪。

據此,我們可以得出一個非常重要的結論,即:僅以本人娛樂為目的、采用技術手段從網絡游戲運營商處獲取虛擬財產的行為,只要行為人沒有銷售牟利,獲取違法所得,在任何情形下都不應被認定為犯罪。一言以蔽之,任何人不能僅僅因打游戲而受到刑事追訴。正如Orin S. Kerr教授所感嘆的那樣:“究竟是什么樣的虛擬犯罪會嚴重到超越游戲管理者所能處理的范圍、需要將行為人投入現實中的冰冷監獄來進行震懾和懲戒呢?……虛擬的犯罪引發虛擬的救濟,對虛擬社會造成的危害最好以虛擬的方式來進行補償。”*Orin S. Kerr. Criminal Law In Virtual Words. 2008 University of Chicago Legal Forum 415-429, GWU Law School Public Law Research Paper No. 391.當然,這并不意味著行為人可以不用承擔任何法律責任。網絡游戲公司可以向行為人主張不當得利之債,要求其支付購買這些虛擬財產的對價。因為網絡游戲和虛擬財產在本質上是一種付費服務,行為人沒有支付服務費用卻享受到了需要支付高額費用才能享受到的虛擬財產服務,網絡游戲公司有權要求其承擔相應的民事責任、補交購買這些虛擬財產服務的費用。然而,無論如何也不能將單純用于個人娛樂而獲取虛擬財產的行為認定為犯罪,否則,刑法將淪為為網絡游戲公司私人利益看家護院的“惡犬”。盜竊說的立場將虛擬財產服務與現實中的財產完全等同起來,將那些沒有違法牟利目的、采用技術手段獲取虛擬財產的行為視為犯罪,并以盜竊罪對其科以重刑,不僅嚴重違反了罪刑法定原則,亦打破了刑法對法益的均衡保護,使刑法從“一部莊嚴的公眾典籍”變成了一本維護網絡游戲公司利益的“家用私書”,*參見[意]切薩雷·貝卡里亞:《論犯罪與刑罰》,黃風譯,北京大學出版社2008年版,第15頁。對于這種錯誤的立場應當堅決予以抵制。

(三)明知是非法手段獲取的虛擬財產而購買的行為不構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪

從盜竊說的立場出發,將虛擬財產服務視為刑法意義上的財產,不僅會將單純的以娛樂為目的獲取虛擬財產的行為認定為盜竊罪,還會使那些購買非官方來源的虛擬財產的人面臨刑事追訴的危險。在上文提到的“張磊盜竊案”中,被告人張宏宇明知被告人賣給他的40億兩“銀子”的游戲幣系由被告人張磊等通過技術手段竊取,支付了約18萬元人民幣將其購買,被法院認定為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。*參見江蘇省蘇州市虎丘區人民法院(2010)虎刑二初字0074號刑事判決書。筆者認為,法院的做法值得商榷。雖然根據相關司法解釋的規定,明知是非法獲取的數據而予以轉移、收購、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞,違法所得5000元以上的,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處,*2011年最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布的《關于辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋》第7條規定:“明知是非法獲取計算機信息系統數據犯罪所獲取的數據、非法控制計算機信息系統犯罪所獲取的計算機信息系統控制權,而予以轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞,違法所得5000元以上的,應當依照刑法第312條第1款的規定,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。”但既然規定了“違法所得”,就意味著這里的“收購”行為必須是以轉賣牟利為目的的。鑒于虛擬財產是一種服務而非財產,其實際價值亦無法測定,單純購買來源非法的虛擬財產的行為并沒有獲取“違法所得”。

此外,運用體系解釋的方法,通過對不同法益重要性程度的橫向比較,也可以得出此類行為不構成犯罪的結論。眾所周知,吸毒行為以及單純購買毒品的行為并不構成犯罪,只有以販賣為目的購毒行為才會構成犯罪。如果將單純的購買來源違法的虛擬財產數據的行為認定為犯罪,將會導致非常荒謬的結論:既然購買毒品供個人使用的行為都不能以犯罪論處,那么為何購買虛擬財產供己娛樂的行為會構成犯罪?此外,即便是販賣人口案件中的收買者,如果不存在其他犯罪情節,至多會被判處3年有期徒刑;*我國《刑法》第241條第1款規定:“收買被拐賣的婦女、兒童的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。”而一旦將來源非法的虛擬財產數據的購買者認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪,購買者則會面臨最高7年有期徒刑、并處罰金的嚴重后果,*我國《刑法》第312條第1款規定:“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處3年以上7年以下有期徒刑,并處罰金。”如此勢必導致刑法對網絡虛擬財產的保護強度甚至強于對婦女、兒童基本人權的保護力度,造成法益保護的嚴重失衡。鑒于此,明知虛擬財產系非法取得而購買的行為,不能被認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

(責任編輯:杜小麗)

張弛,上海交通大學凱原法學院博士研究生,上海市人民檢察院·上海交通大學金融檢察法治創新研究基地科研助教。

*本文受“上海市浦江人才計劃:論經濟轉型期的金融檢察職能之優化”(項目編號:13PJC074)資助。

DF625

A

1005-9512-(2017)08-0030-16